|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Субплевральная блокада 2 страница

|

|

Опасности. Во время блокады имеется вероятность прокола прямой кишки.

|

Рис.33. Пресакральная блокада.

а-положение больного и наружные ориентиры; б-схема поперечного среза области блокады: 1-точка для выполнения блокады.

21. Пролонгированная внутрикостная лечебная блокада

Пролонгированные внутрикостные блокады представляют собой метод комбинированного артериальновенозного обезболивания, которое надежно прерывает поток болевых импульсов, снимает сосудистый спазм и оказывает специфическое лечебное воздействие на патологический очаг.

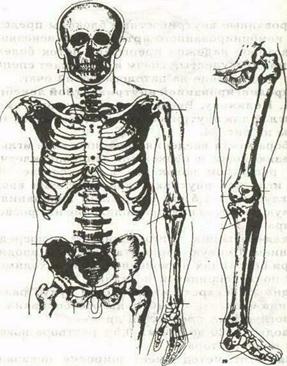

Техника пролонгированной внутрикостной лечебной блокады по В.А. Полякову. Введение блокирующей смеси осуществляют иглой для внутрикостной анестезии. Места введения показаны на рис. 34.

После выбора места введения внутрикостной иглы производят анестезию кожи и подкожной жировой клетчатки до кости 0,25% раствором новокаина в количестве 10-15 мл. После этого иглу для внутрикостной анестезии вводят или вбивают на глубину 1-1,5 см. Признаком попадания иглы в костномозговую полость является появление из просвета иглы капельки жира.

Раствор для введения приготавливают непосредственно перед введением. Первую порцию анестетика вводят очень медленно. При операциях на конечностях необходимо накладывать жгут по общепринятой методике.

Дозы вводимых лекарственных смесей будут различны и зависят от вида блокады, целей, зоны обезболивания, особенностей патологического процесса и др.

Обычно вводят от 20 до 120 мл 0,5% раствора новокаина с добавлением пролонгатора.

Показания. Этот метод имеет широкие показания при различных повреждениях скелета и его заболеваниях. Противопоказаний к блокаде нет, кроме непереносимости каких-либо лекарственных препаратов, входящих в состав смеси.

Создавая депо противовоспалительных, гемостатических, антикоагуляционных средств, блокады производят долговременное общетрофическое действие. Они показаны не только при острых повреждениях как противошоковое и обезболивающее средство, но и как средство для борьбы с болью в послеоперационном периоде, для профилактики и лечения воспалительных и трофических последствий травмы и хирургических вмешательств,

Опасности. При соблюдении правильной техники блокады осложнения минимальны. Необходимо особо строго проверять аллергологический анамнез.

Рис.34. Пролонгированная внутрикостная лечебная блокада В.А. Полякову. а, б - места введения игл спереди;

|

Рис.34. Пролонгированная внутрикостная лечебная блокада В.А. Полякову. в, г - места введения игл сзади и сбоку;

iii. Клинические аспекты применения проводниковых блокад при повреждениях и заболеваниях конечностей

1. Проводниковые блокады при лечении повреждений конечностей

Описанные выше методики проводниковых блокад нервных стволов и сплетений могут быть использованы для обезболивания операций, производимых на конечностях.

Наш довольно большой опыт применения проводникового блока на разных уровнях конечностей дает нам основание считать этот вид обезболивания наиболее физиологичным и эффективным при операциях на конечностях в травматолого-ортопедической практике. Анализируя собственные наблюдения, мы пришли к выводу, что характер и локализация повреждения, объем предстоящего оперативного вмешательства должны определять уровень блокады нервных стволов. Владение методиками проводниковых блокад дает травматологу большие преимущества, главным из которых является независимость от анестезиологической службы, что важно в экстремальной ситуации. Кроме того, квалифицированную оценку повреждению может дать только травматолог, который устанавливает характер повреждения,оценивает степень жизнеспособности мягких тканей, составляет план операции, определять ее объем и возможную продолжительность. Это позволяет травматологу выбрать адекватное обезболивание в каждом конкретном случае.

Учитывая действие проводниковых блокад, применяемых для обезболивания операций, мы установили, что они могут входить в комплекс лечебных мероприятий при повреждениях конечностей. Это утверждение основано на физиологических исследованиях действия проводниковых блокад на кровообращение в повреждённой конечности [Азолов В.В. и др.,1985; Кузьменко В.В.и др;1989].

В настоящее время установлено, что всякая травма сопровождается сосудистой реакцией [Ключевский В.В., 1974; Львов С.Е., 1976; АзоловВ.В. и др.,1981, др.]. Сосудистый спазм зависит от выраженности повреждения как скелета, так и мягких тканей - это первая фаза процесса, которая может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Вторая фаза - реактивная гиперемия на поврежденной конечности, возникает в результате высокого уровня метаболических процессов в зоне регенерации тканей. В третьей фазе периферическое кровообращение либо нормализуется, либо возникают различной степени сосудистые расстройства.

Влияние проводниковых блокад на периферическое кровообращение имеет большое значение при травмах и заболеваниях конечностей, так как в остром периоде важно снять рефлекторный спазм сосудов и увеличить объемную скорость кровотока.

При исследовании мышечного кровотока в конечности до и после блока с помощью венозно - окклюзионной плетизмографии (плетизмограф фирмы «Периквант -3500», ФРГ) и одновременного постоянного измерения чрескожного напряжения кислорода тканей(монитор фирмы «Радиометр», Дания) было установлено положительное влияние блокад на кровообращение в конечности.

У всех больных объемная скорость мышечного кровотока под действием блокад увеличилась с 2,4 ±0,4 на 100 см3 в исходном состоянии до 5,4±0,8 мл/мин на 100 см3 через 20мин после блокады (р= - 0,01) и оставалась повышенной в течение 40 мин. Необходимое отметить, что возникновение парестезии сопровождалось более выраженным увеличением скорости мышечного кровотока. Следовательно, технически более правильное выполнение блокады приводит к более выраженному положительному эффекту.

Исходное чрескожное напряжение кислорода (Ро2) измеренное в условиях максимальной локальной тепловой вазодилотации, было в пределах нижней границы нормы (60 мм.рт.ст.). Проводниковая блокада увеличивала показатели Ро2 до верхних границ нормы (80 мм.рт.ст.) у подавляющего большинства больных.

Большое значение в понимании действия проводниковых блокад имело проведенное нами радионуклидное исследование скорости мышечного кровотока у больных с плечелопаточным периатрозом, проводимое на здоровой и больной конечности до блокады и после серии (5 блокад с интервалом в 2 дня) проводниковых блокад. Установлено, что до блокады у больных было выраженное нарушение кровообращения в больной конечности. Первая блокада не дала существенных результатов, но зато после серии блокад усиление кровотока приблизилось к показателям здоровой конечности.

Учитывая, что скорость мышечного кровотока является одним из основных показателей функционирования системы микроциркуляции, отражающих не только транспортную - функцию сосудов, но и транскапиллярный обмен, который определяет метаболическую функцию крови, положительное влияние проводникового блока на кровообращение конечности следует признать очень важным свойством данного метода обезболивания. Выбирая проводниковую блокаду для анестезии, хирург не только достигает обезболивающего эффекта, снижая периферический спазм сосудов, но более того, получает средство для увеличения мышечного кровотока и повышения РО2 в тканях, что очень важно и при повреждениях, и при заболеваниях конечностей.

Для первоначального вкола иглы нельзя ориентироваться только на заранее определенные точки на коже. Во-первых, игла может отклониться в глубину мягких тканей и не попасть в нерв, особенно в больших мышечных массивах; во-вторых, существует индивидуальная вариабельность топографии нервных стволов у человека, зависящая от конституции его тела. В связи с этим наш подход к выбору местаа обезболивания был строго дифференцированным и определялся совокупностью различных ориентиров. Знание анатомических особенностей области блокады является обязательной в профессиональной подготовке хирургов и травматологов. Единственным критерием гарантии успеха проводниковой блокады могут служить парестезии - непременное условие полноценного обезболивания и эффективного лечения.

Нами предложено несколько вариантов усовершенствования техники блокад с целью повышения их эффективности. Так, разработан метод блокады нервных стволов одновременно на двух и даже трех уровнях. Для этой цели мы использовали обычную анестезию в надключичной или подмышечной области на верхней конечности, высокую блокаду седалищного и бедренного нервов на нижней конечности, а затем при необходимости блокировали отдельные нервные стволы на уровне локтевого сгиба и лучезапястного сустава или на уровне подколенной ямки и голеностопного сустава. При этом мы всегда ориентировались на следующие моменты: 1) удачно ли закончился поиск нервных стволов при высокой блокаде. Во всех ли участках конечности возникли парестезии; 2) в каких отделах конечности чувство онемения больше или меньше; 3) в зоне иннервации каких нервных стволов находится рана и потребуется ли расширение ее. В зависимости от этого и решается вопрос о дополнительной блокаде нерва на протяжении. При этом необходимо помнить о дозировках анестетика и разумном его распределении. По нашим данным, двойной и тройной блок сокращает время наступления обезболивания на 2-3 мин и удлиняет ее продолжительность на 30 мин по сравнению с однократным блоком.

Нахождение нервного ствола в глубине мягких тканей сняло бы проблему неудач при выполнении проводниковых блокад. Особенно труден поиск нервных стволов в массиве ягодичных мышц, в подколенной ямке, на уровне локтевого сгиба.

В последние годы для обнаружения нервных стволов стали применять поисковые устройства [Кузьменко В.В. и др., 1985]. Для этой цели используют низковольтные низкочастотные стимуляторы, которые позволяют определить месторасположение нервного ствола по сокращению соответствующей группы мышц в момент контакта иглы с нервом. Для поиска нерва этим способом необходимо учитывать проекционные ориентиры на коже, а сам поиск достаточно травматичен. Сокращение групп мышц, безусловно, небезразлично для травмированной конечности и сопровождается неприятными болевыми ощущениями.

С целью определения месторасположения нервного ствола независимо от проекционных точек на кожи, уменьшения травматичности, сокращения времени поиска нами предложен способ диагностики, при котором расстояние между нервом и кончиком иглы определяется по амплитуде вызванных биопотенциалов мышц, а регистрация осуществляется с помощью электромиографа. Метод заключается в следующем. К выходу электромиографа, синхронизированного с осциллоскопом, подсоединяют отводящие электроды. К выходу электростимулятора подсоединяют пластинчатый пассивный электрод и активный, выполненный в виде иглы, покрытой изолирующим материалом (одним из видов эпоксидной смолы), со вставленным в ее просвет мандреном. Отводящие электроды накладывают накожно над мышцей, иннервируемой искомым нервом. Электростимулятор генерирует прямоугольные импульсы с частотой 20-30 Гц, регулируемой аамплитуды, продолжительностью 2 мс. Устанавливают напряжение на выходе электростимулятора 2В, иглу вводят в мягкие ткани по направлению к нервному стволу, при этом совсем необязательно выбирать традиционные точки на коже. Увеличивая напряжение импульсов, добиваются появления на экране осциллоскопа кривой вызванных биопотенциалов мышц без заметного на глаз ее сокращения. Манипулируя иглой, достигают максимума амплитуды биопотенциалов, затем опять уменьшают напряжение на выходе электростимуляторов в 2 раза и повторяют процедуру поиска нервного ствола. Если после уменьшения напряжения импульса вдвое амплитуда вызванных биопотенциалов не возрастает, то поиск нерва можно считать законченным, и следует вводить раствор местного анестетика. Если игла достигла нерва при выключенном электростимуляторе, то у больного возникнут парестезии, что также является сигналом для введения раствора анестетика.

Предлагаемый способ позволяет повысить эффективность обезболивания и расширяет возможности проводникового блока. Мы видим большую перспективу развития методик поиска нерва в глубине мягких тканей, продолжая работать в этом направлении. Значительно расширяются возможности проводникового блока за счет пролонгации своего действия. Это особенно актуально при применении микрохирургической техники в травматологии и ортопедии в связи с выполнением многочасовых операций. Как известно, длительность проводникового обезболивания зависит от применяемого анестетика, его концентрации, от точного подведения анестетика к нервному стволу (при наличии парестезии обезболивающий эффект дольше) и от индивидуальных свойств организма. Обезболивающее средство должно быть не токсично и обладать большой продолжительностью своего действия. Таких идеальных анестетиков нет. Продолжительность блокады при применении наиболее известных анестетиков, таких как тримекаин, лидокаин, составляет в среднемм 3-3,5 ч. При больших восстановительных операциях на конечностях может быть установлен только предположительный срок окончания операции. В связи с этим даже при условии отлично выполненной проводниковой блокады может случиться так, что в процессе операции потребуется переход на другой вид анестезии, что несомненно снижает значение проводникового обезболивания. При массовом поступлении больных анестезиологическая служба не всегда может обеспечить всех нуждающихся в ней. Эти обстоятельства и диктуют необходимость в разработке методик пролонгированного блока.

Используемая нами методика заключается в оставлении гибкого катетера в проекции сплетения или нервных стволов. Во время операции по мере надобности вводят небольшое количество анестетика по катетеру, поддерживая эффект анестезии. Такая методика позволяла нам выполнять операции продолжительностью свыше 3,5 ч. Катетер, как правило, оставлялся и для послеоперационного обезболивания, когда в течение суток по нему, обычно трижды, вводился анестетик (20 мл 1,5% раствора тримекаина) с целью купирования боли, воздействия на трофику тканей без применения наркотических средств.

Катетер можно оставлять в любой области, но при этом необходимо руководствоваться целесообразностью и помнить о том,чтоболее эффективны высокие методы блокады. Наибольшее распространение имеет надключичный и подмышечный способы, а также блокада седалищного нерва передним доступом. В настоящее время трудно оценить что лучше для больного - многочасовый наркоз или операция под проводниковой блокадой с рациональной премедика-цией и введением седативных средств во время операции.

Предварительная подготовка больных к пролонгированной блокаде ничем не отличается от обычной. Необходимо учитывать продолжительность операции и составить план дополнительного введения анестетика по ходу операции. Для проведения блокады необходимо иметь набор стерильного материала, что и при обычном выполнении блокады, и гибкий катетер. Мы предпочитаем модели специальных гибких катетеров на тонкой игле.

Дозировка анестетика для проведения операций несколько больше, чем при проведении блокад с лечебной целью. Мы рекомендуем применять 60 мл 1,5% раствора тримекаина с добавлением 0,3 мл 0,1% раствора адреналина при операциях на верхних конечностях и не превышать 80 мл 1,5 % раствора тримекаина с тем же добавлением адреналина при операциях на нижних кончностях. Для пролонгированного блока доза анестетика за сутки не должна превышать 120 мл 1,5 % раствора тримекаина.

За многие годы применения проводникового обезболивания в клинике (17244 операций выполнено под под проводниковым блоком только за последние 10 лет), нами разработаны методики выполнения проводникового блока на различных уровнях конечностей. Это позволяет хирургам выбрать метод адекватного обезболивания для каждого больного в отдельности с учетом индивидуальных особенностей повреждения и его локализации. Более того, целый ряд ортопедических операций при одной и той же локализации может выполняться с обезболиванием на различных уровнях. Это зависит от характера оперативного вмешательства и тех условий, которые необходимы хирургу во время операции и в ближайшем послеоперационном периоде.

Способ длительной проводниковой блокадыпоказан в следующих случаях.

1. При тяжелых травмах верхних конечностей, связанных с нарушением микроциркуляции, требующих длительных оперативных вмешательств свыше 3,5 ч.

2. При необходимости длительного обезболивания в послеоперационном периоде.

3. При острых болях в верхних и нижних конечностях, связанных с их заболеваниями.

Относительным противопоказанием может быть преклонный возраст больных, заболевания органов дыхания с одноименной стороны, опухоли и воспалительные явления в зоне нахождения катетера.

Этот метод имеет больше показаний при массовых поступлениях в экстремальных условиях при дефиците анестезиологической службы. Абсолютных противопоказаний нет.

Для верхней конечности наиболее совершенным и универсальным является надключичный способ блокады. Однако по мере овладения способами блокад на различных уровнях мы рекомендуем его применять в следующих случаях.

1. При операциях в области плечевого сустава:

а) операциях по поводу разрывов акромиально-ключичного сустава;

б) операциях на капсуле плечевого сустава по поводу привычных вывихов плеча, разрывов сухожилия надостной мышцы и ротаторов плеча, отрывов костной ткани большого бугорка;

в) операциях по поводу переломов хирургической шейки плеча;

г) операциях по поводу разрывов сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча;

2. При операциях в области плеча:

а) остеосинтезе по поводу переломов плечевой кости любой локализации;

б) операциях по поводу повреждений мягких тканей области плеча, включая повреждения сухожилий, мышц, нервов.

3. При операциях в области локтевого сустава:

а) операциях по поводу повреждений локтевого и венечного отростков, головки лучевой кости;

б) операциях при повреждении мышц, сухожилий, нервов этой области;

в) удалении локтевой подкожной сумки, новообразований.

По нашему мнению, при повреждениях области локтевого сустава с успехом может быть использована и проводниковая блокада в подмышечной области. Область локтевого сустава как бы разделяет сферу деятельности двух способов проводникового обезболивания. Выбирать между ними следует, учитывая клиническую картину, т.е. характер повреждения, доступность поиска основных ориентиров для выполнения блока.

4. При оперативных вмешательствах на дистальных отделах конечности в случаях:

а) если необходимо воздействовать на трофику тканей дистальных отделов конечности;

б) если хирургу необходимо применить пролонгированный блок как для самой операции, так и для послеоперационного обезболивания.

5.Для проведения блокад плечевого сплетения с лечебной целью при различных повреждениях и заболеваниях конечностей. Относительными противопоказаниями являются следующие.

1. Детский возраст и неустойчивая психика у взрослых.

2. Кожные заболевания в месте проведения блокады.

3. Опасность угнетения дыхания.

4. Рубцовые изменения кожи и опухоли в надключичной области. Абсолютных противопоказаний к этому виду блокады нет. Подмышечный способ блокады показан в следующих ситуациях.

1. При операциях в области локтевого сустава:

а) операциях по поводу перелома локтевого отростка;

6) операциях на мягких тканях - мышцах, сухожилиях, нервах.

2. При операциях на предплечье:

а) всех видах остеосинтеза костей предплечья;

б) операциях тенолиза и невролиза в области предплечья;

в) операциях при тяжелой травме кисти и при повреждениях, для ликвидации которых необходимо расширения раны за пределы кисти на предплечье;

3. При реконструктивных операциях на кисти, требующих взятия кожных лоскутов с предплечья, расширения объема операции и в случаях, когда необходимо воздействие на трофику тканей при тяжелых повреждениях.

Относительные противопоказания следующие.

1. Детский возраст.

2. Рубцовые изменения в области подмышечной ямки и связанные с этим контрактуры.

3.Воспалительные изменения кожи, новообразования в подмышечной области. Абсолютных противопоказаний нет.

Блокаду ветвей плечевого сплетения на уровне локтевого сгиба применяют в следующих случаях.

1. При оперативных вмешательствах на нижней трети предплечья и кисти:

а) наложении сухожильного шва в области пальцев и кисти;

б) остеосинтез костей пальцев и кисти;

в) операциях по поводу новообразований в пределах кисти;

г) кожной пластике на пальцах и кисти, когда достаточно взять небольшой кожный лоскут с предплечья.

2. В случаях, когда нельзя воспользоваться надключичным или подмышечным способом (рубцы, опухоли, воспаления кожных покровов).

3. В качестве дополнения к высокой проводниковой блокаде при ее неэффективности.

Относительные противопоказания те же, что и при блокаде подмышечным способом. Абсолютных противопоказаний к выполнению нет.

Специально для обезболивания этим способом блокады мы пользовались реже, чем, например, подмышечным способом, но применяли его в качестве дополнительного способа к высокой блокаде. Для этой цели совсем не обязятельно блокировать все три нерва, как правило, достаточно блокировать один из них, если имеются признаки, указывающие на недостаточность обезболивающего эффекта.

Проводниковая блокада на уровне лучезапястного сустава показана при операциях на кисти и пальцах, если объем их не выходит за пределы кисти.

1. Всех видах остеосинтеза костей кисти, особенно при множественных повреждениях.

2. Наложении сухожильного шва на пальцах кисти, но не более двух.

3. Удалении новообразований.

4. Удалении инородных тел.

5. Операциях на мягких тканях в пределах кисти.

6. Для дополнения при неудачах высоких способов блокады.

Относительные противопоказания связаны в основном с невозможностью выполнения блокады из-за опухолей, заболеваний кожи. Абсолютных противопоказаний нет.

Этот способ обезболивания наиболее показан при небольших, но множественных повреждениях пальцев кисти, при контрактуре Дюпюитрена, вправлении вывихов. Но мы вынуждены подчеркнуть, что если повреждения мягких тканей значительны, хотя и не выходят за пределы кисти, где имеется выраженное нарушение кровообращения, то в этих случаях предпочтение нужно отдавать высоким способам проводникового блока.

Проводниковые блокады пальцев кисти показаны; при операциях на дистальных отделах пальца, но когда повреждено не более двух. Относительные противопоказания те же, что и при других способах. Абсолютных противопоказаний нет.

Для достижения полного проводникового блока на всех сегментах нижних конечностей необходимо блокировать пять нервов: седалищный, бедренный, запирательный, латеральный и задний кожные нервы бедра. Однако далеко не при всех оперативных вмешательствах возникает такая потребность. Это прежде всего касается кожных нервов, которые могут быть блокированы с помощью инфильтрации небольшого количества анестетика в самой зоне операции, что нисколько не снижает эффекта обезболивания. Кроме того, можно блокировать только два нерва или три - это зависит от локализации повреждения или зоны операции.

Проводниковое обезболивание седалищного, бедренного и запирательного нервов показано при операциях по поводу любых повреждений и их последствий, а также по поводу заболеваний, локализованных в зоне от средней трети бедра и ниже, включая коленный сустав.

1. Всех видах остеосинтеза надколенника, мыщелков бедра, голени, бедренной и большеберцовой костей.

2. Артротомии коленного сустава и восстановления связочного аппарата, менискэктомии.

3. Операции по поводу врожденных вывихов надколенника.

4. Операции по поводу новообразований области коленного сустава.

Проводниковое обезболевание седалищного и бедренного нервов показано при операциях по поводу любых повреждений и их последствий, а также по поводу заболеваний, локализованных ниже коленного сустава.

1. Всех видах остеосинтеза голени и стопы, голеностопного сустава.

2. Операциях на мягких тканях голени, стопы, голеностопного сустава.

3. Операциях на мышцах, сухожилиях, нервах.

4. Операциях по поводу новообразований голени, стопы, голеностопного сустава.

Относительные противопоказания те же, абсолютных нет.

Высокая проводниковая блокада позволяет выполнять операции на бедре и даже в области тазобедренного сустава. Наши наблюдения показали, что вряд ли это целесообразно. Операции на таких крупных сегментах, как бедро, область тазобедренного сустава, все же необходимо выполнять под наркозом.

Как и при операциях на верхней конечности, отдельные нервные стволы нижних конечностей можно блокировать на протяжении двух или трех уровнях, существенно повышая эффективность блокад при неудачах высокой проводниковой блокады. Блокаду можно осуществить на уровне подколенной ямки или на уровне голеностопного сустава.

Проводникая блокада в подколенной ямке показана в следующих ситуациях.

1. При операциях на голени и стопе:

а) остеосинтез костей голени в нижней трети;

б) остеосинтезе лодыжек;

в) наложении шва пяточного сухожилия;

г) остеосинтезе костей стопы;

д) операциях по поводу новообразований;

е) операциях на костях, сухожилиях, нервах и мягких тканях стопы.

2. В случаях, когда нельзя произвести высокую блокаду нервов (кожные заболевания, опухоли, рубцовая ткань).

3. При неудачах высокой проводниковой блокады для увеличения эффективности обезболивания. - Относительные показания те же. Абсолютных противопоказаний нет.

Проводниковая блокада на уровне голеностопного сустава показана в следующих случаях.

1. При оперативных вмешательствах в пределах стопы и пальцев.

а) всех видах остеосинтеза костей стопы и пальцев; б) операциях по поводу вальгусной деформации I пальца и молоткообразных пальцев стопы; в) операциях на мягких тканях, сухожилиях, нервах стопы.

2. При неудачах высокой проводниковой блокады. Относительные противопоказания те же. Абсолютных противопоказаний нет. Выбирая уровень блокады для обезболивания при повреждениях и заболеваниях конечностей, хирург должен четко представлять выраженность нарушений кровообращения в поврежденных тканях или в операционой ране для того, чтобы высокой блокадой воздействовать на эти нарушения, а там, где нет такой необходимости выбрать тот уровень блокады, который бы соответствовал локализации и характеру повреждения. Кроме того, мы уделяли большое значение тем положительным свойствам блокад, которые бы помогали хирургу во время операции.

По данным литературы, к достоинствам проводникового обезболивания относятся следующие: а) простота и доступность; б) возможность использования в любой экстремальной ситуации; в) сопутствующая обезболиванию мышечная релаксация; г) отдаленность места проведения блокады от места операции:; д) отсутствие надобности в наложении жгута на конечность; е) отсутствие необходимости в дорогостоящей аппаратуре; ж) более простая и быстрая подготовка специалиста, чем для общего обезболивания; з) несоизмеримо меньшие экономические затраты для проводникового блока по сравнению с общим обезболиванием; и) возможность расширения зоны оперативного вмешательства; к) положительное действие на кровообращение в поврежденных тканях; л) минимальное число побочных эффектов и осложнений.

Остановимся на основных преимуществах проводникового блока. Простота выполнения блокад довольно условна. Технике проведения блокад, как и любому искусству, необходимо учиться. Плохое исполнение всегда порочит метод. Не зря говорят о том, что с опытом число ошибок и осложнений становится ничтожным. К сожалению, способам местного обезболивания не учат и скорее всего в этом виновата «простота» их выполнения.

Возможность использования проводниковых блокад в любой экстремальной ситуации делает их весьма ценными методом в экстренной травматологии и особенно в военно-полевой хирургии. «Многие оперативные вмешательства, которые в мирное время выполняются под общим обезболиванием - в военно-полевых условиях будут вынужденно производиться под местной анестезией. Именно местной анестезии при военных конфликтах будет отводиться значительная роль...» [Шапошников Ю.Г. и др., 1980].

Проводниковая блокада может быть отсрочена по времени от предстоящего оперативного вмешательства. Ее можно производить, не снимая повязок с конечности. Это важно при проведении манипуляций в предоперационной - безболезненно снимается шина или гипсовая лонгета, осуществляется механическая обработка раны в проточной воде с мылом и щетками. Эти манипуляции важны как для последующего вмешательства, так и для укрепления веры больного в безболезненность предстоящей операции. При этом можно соблюдать «конвеерность» при массовом поступлении пострадавших. Шприц, чашка с раствором анестетика, иглы и палочка со спиртовой настойкой йода - вот тот набор необходимого инструментария, позволяющий выполнить блокаду практически в любом помещении.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 1634 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!