|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Уточнение содержания и границ криминалистической тактики, ее связей с криминалистической техникой и методикой. 5 страница

|

|

К психическим образованиям обычно относят знания, навыки и умения.

Знания — это совокупность усвоенных человеком сведений, понятий и представлений о предметах и явлениях объективной действительности. Знания человека о мире возникают первоначально в виде образов, ощущений и восприятий. Переработка чувственных данных в сознании приводит к появлению представлений и понятий. В этих двух формах знания сохраняются

в памяти. Как бы ни были общи представления и абстрактны понятия, главное их назначение — организация и регулирование практической деятельности.

На основе знаний формируются начальные умения, представляющие собой самостоятельное применение приобретенных знаний в практической деятельности человека. Следует различать начальные умения, идущие вслед за знаниями, и умения, выражающие ту или иную степень мастерства в выполнении деятельности, которые следуют за этапом выработки навыков.

На основе начальных умений возникают простые навыки — это несложные приемы и действия, совершаемые автоматизиро-ванно, без достаточного сосредоточения внимания. Сложившиеся простые навыки вызывают ряд изменений в процессе выполнения действия.

Во-первых, в результате выработки навыка резко уменьшается время выполнения действия.

Во-вторых, исчезают лишние движения, напряжение при движении приходит в соответствие с задачей деятельности.

На основе простых навыков формируются сложные навыки, т. е. усвоенные автоматизированные двигательные, сенсорные и умственные сложные действия, выполняемые точно, легко и быстро при незначительном напряжении сознания и обеспечивающие эффективность деятельности человека. Превращение действия в сложный навык дает возможность человеку высвободить сознание для решения более важных задач деятельности.

Наконец, формируются сложные умения, которые знаменуют собой достигнутую в процессе обучения возможность человека творчески применять знания и навыки и достигать желаемого результата в непрерывно меняющихся условиях практической деятельности.

Сложные умения являются тем фундаментом, на котором основывается профессиональное мастерство людей, позволяющее им досконально овладевать конкретным видом деятельности, постоянно совершенствовать свои знания и навыки, достигать совершенства.

Известно, что навыки и умения формируются в процессе закрепления знаний и обучения (упражнений) профессиональной деятельности. Их жизненное значение очень велико, так как они облегчают физические и умственные усилия в труде, учении, вносят в деятельность каждого человека определенный ритм, устойчивость, создавая условия для творчества.

В формировании навыка выделяют три основных этапа:

1) аналитический, представляющий собой вычленение и овладение отдельными элементами действия;

2) синтетический, представляющий объединение изученных элементов в целостное действие;

3) этап автоматизации, представляющий собой упражнение с целью придания действию плавности, нужной скорости, снятия напряжения.

Навыки образуются в результате упражнений, т. е. целенаправленных и систематических повторений действий. По мере повторения упражнения изменяются как количественные, так и качественные показатели работы. Успешность овладения навыком зависит не только от количества повторений, но и от других причин объективного и субъективного характера. Результаты упражнений могут быть выражены графически. Количественные показатели совершенствования навыка могут быть получены различным путем: измерением количества работы, выполненной в единицу времени, или количества времени, затраченного на каждое упражнение.

Навык может быть сформирован разными путями:

• через простой показ;

• через объяснение;

• через сочетание показа и объяснения.

Во всех случаях необходимо осознать и четко представлять схему действий и место в нем каждой операции.

К условиям, обеспечивающим успешное формирование навыков, относится число упражнений, их темп и расчленение во времени. В сознательном овладении навыками и умениями важное значение имеет знание результатов.

Навыки и умения, приобретенные человеком, влияют на формирование новых навыков и умений. Это влияние может быть как положительным {перенос), так и отрицательным {интерференция). Первое связано с положительным влиянием уже приобретенных навыков на усвоение новых. Сущность переноса состоит в том, что выработанный ранее навык облегчает приобретение сходного навыка. Необходимым условием переноса навыков является наличие сходной структуры действий, приемов и способов их выполнения или умений как в усвоенной, так и во вновь усваиваемой деятельности. Второе же (интерференция) связано с отрицательным влиянием уже выработанного навыка на вновь образуемый. Интерференция возникает в тех случаях, когда:

а) новый навык включает в себя движения, противоположные по

своей структуре усвоенным ранее и ставшим привычными;

б) закрепившийся навык содержит ошибочные приемы, затрудняющие усвоение правильной техники упражнения.

Для сохранения навыка им следует систематически пользоваться, в противном случае возникает деавтоматизация, она представляет собой ослабление или даже полное разрушение выработанных автоматизмов. Здесь движения становятся более медленными и менее точными, координированность их расстраивается, они начинают выполняться неуверенно, требуют специального сосредоточения внимания, усиления сознательного контроля над движениями.

Вопросы для самоконтроля

1. Раскройте особенности ощущений.

2. Покажите различия между ощущениями и восприятиями.

3. В чем состоит суть представлений?

4. Охарактеризуйте виды воображений.

5. Какую роль играет внимание в деятельности человека?

6. Опишите основные процессы памяти.

7. Что является основным содержанием мышления?

8. Дайте общую характеристику речи.

9. Чем отличаются чувства от эмоций?

10. Какую функцию выполняют психические состояния в жизни и деятельности людей?

11. Что такое волевой акт?

12. Опишите функции психических образований.

Лекция вторая

Приложение II

Схема 11. Сущность ощущений

Часть I. Психология

Схема 12. Свойства ощущений

лекция вторая

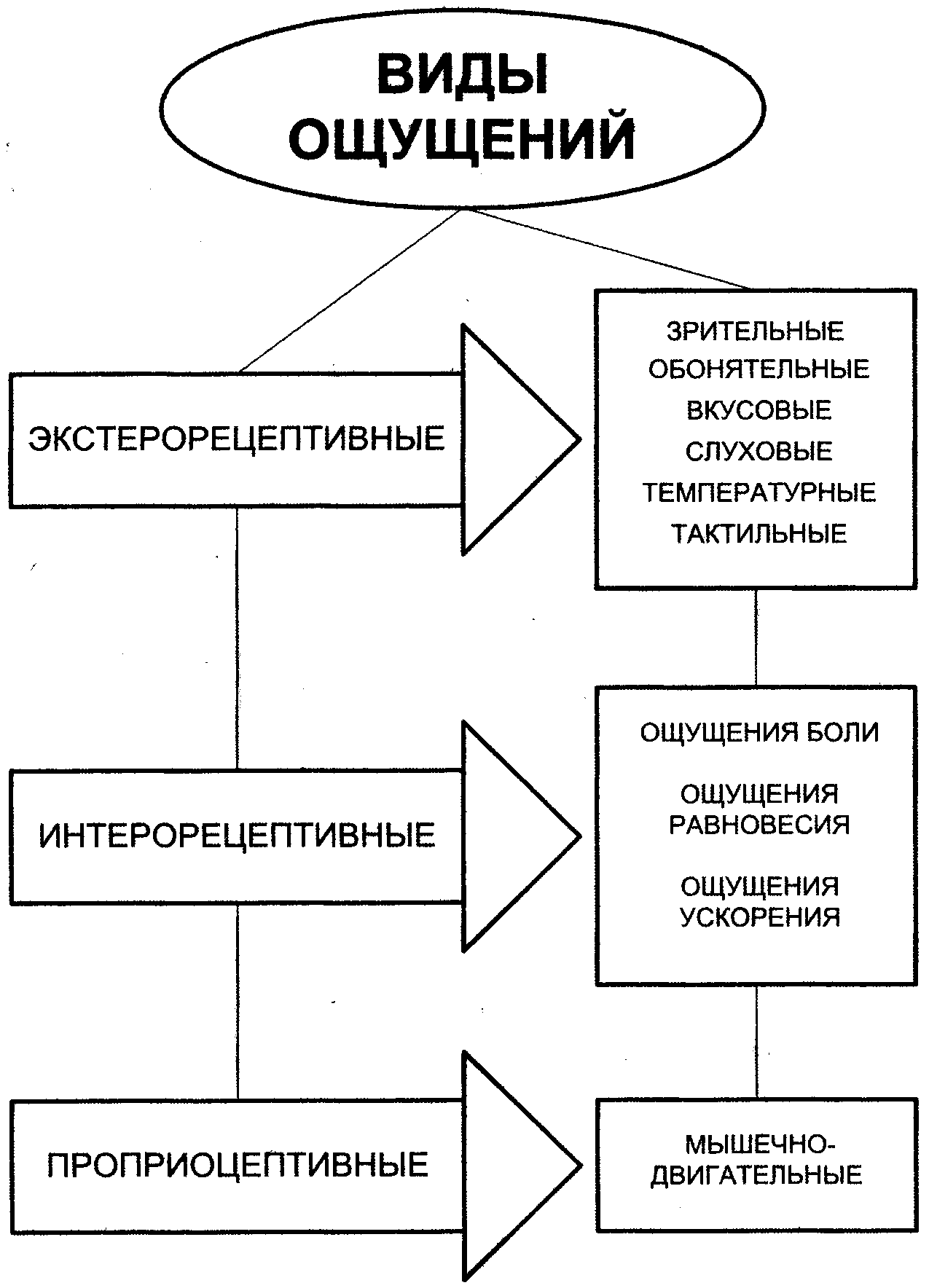

Схема 13. Виды ощущений

| Схема 14. Сущность восприятий |

| Схема 15. Сущность представлений |

Часть I. Психология

Схема 16. Виды представлений

Лекция вторая

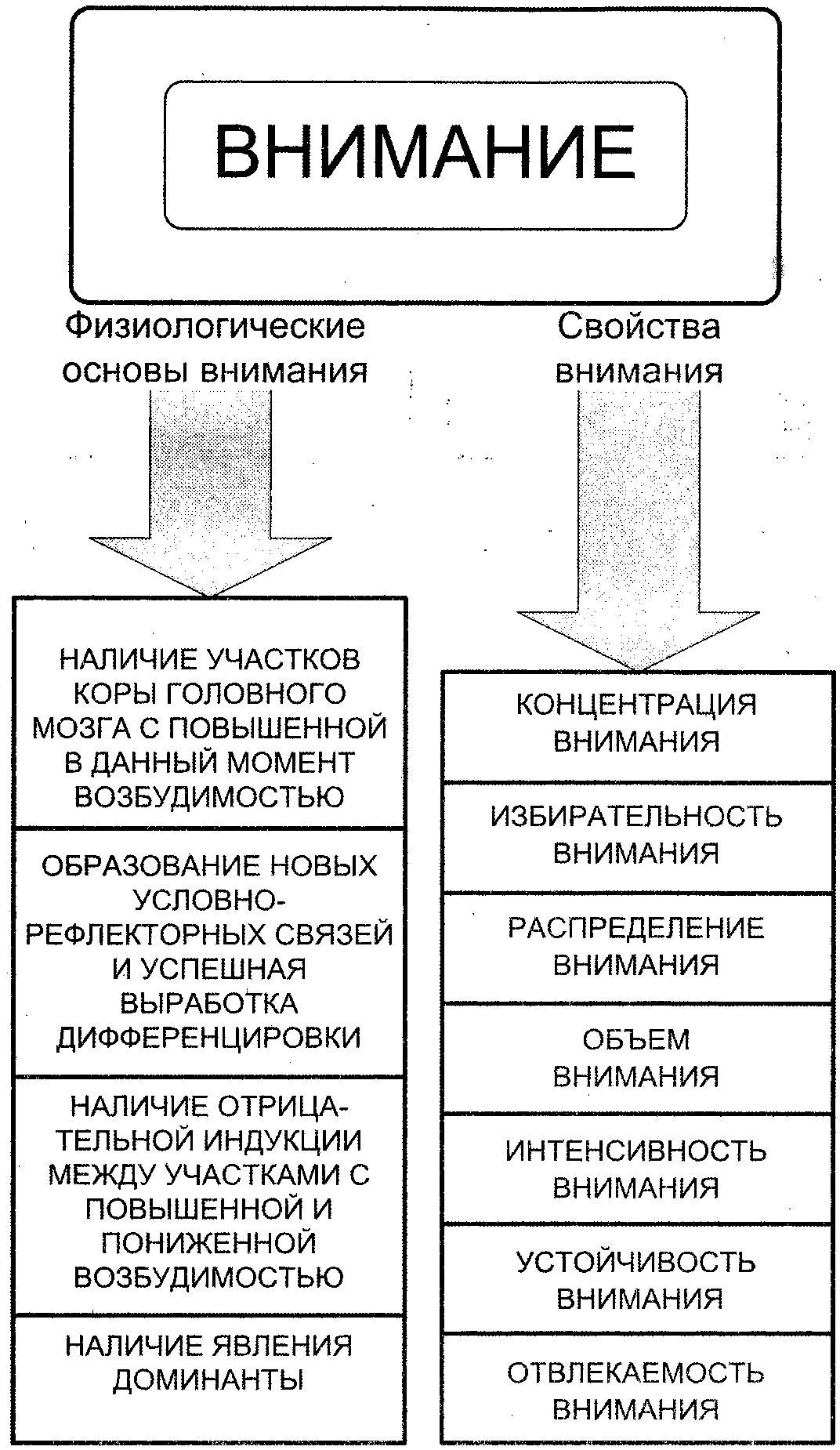

Схема 17. Сущность внимания

Схема 18. Виды внимания

Лекция вторая

Схема 19. Сущность памяти

Часть I. Психология

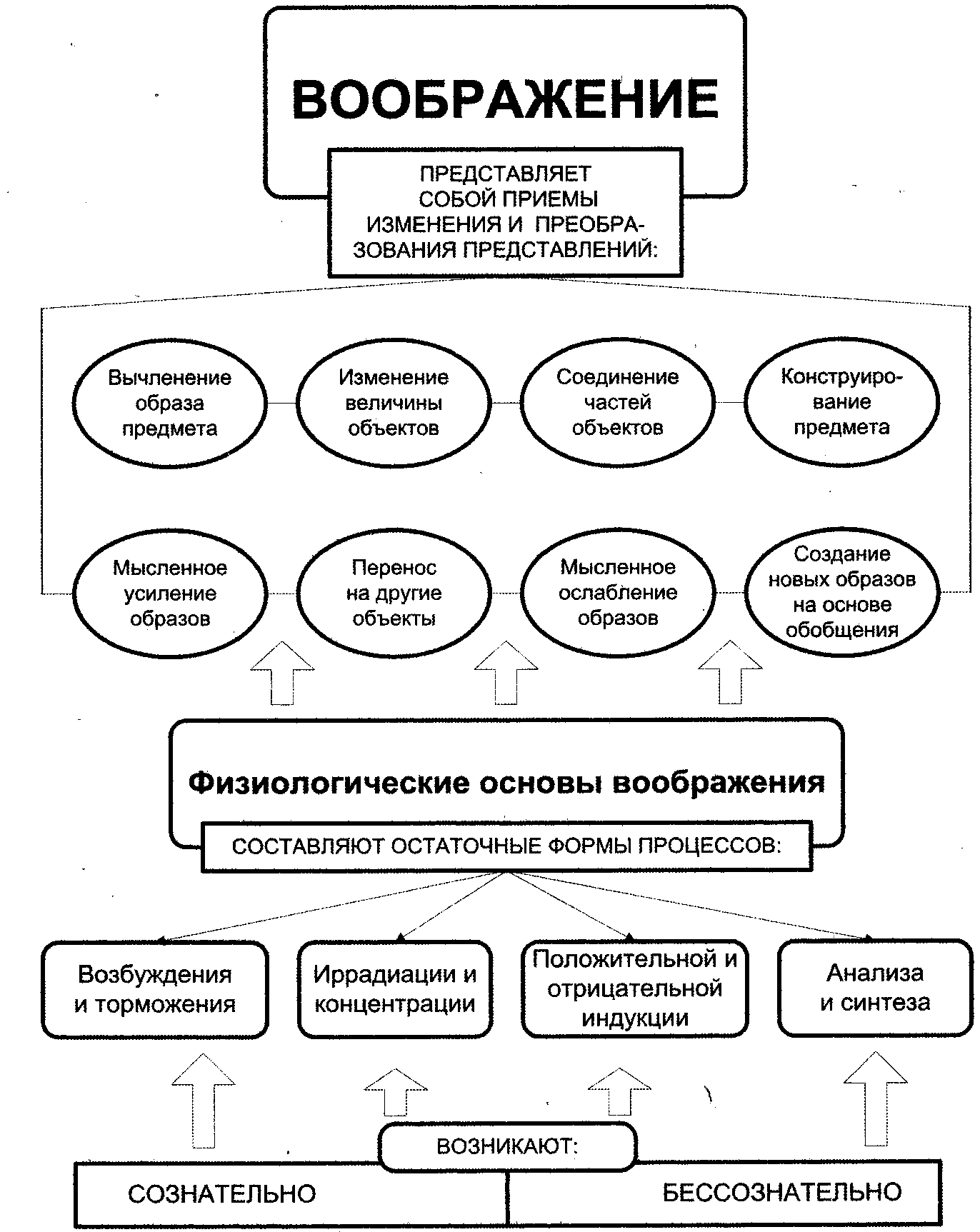

Схема 20. Сущность воображения

Лекция вторая

Схема 21. Сущность мышления

Часть I. Психология

Схема 22. Сущность мышления

Лекция вторая

Схема 23. Сущность речи

Часть I. Психология

Схема 24. Сущность речи

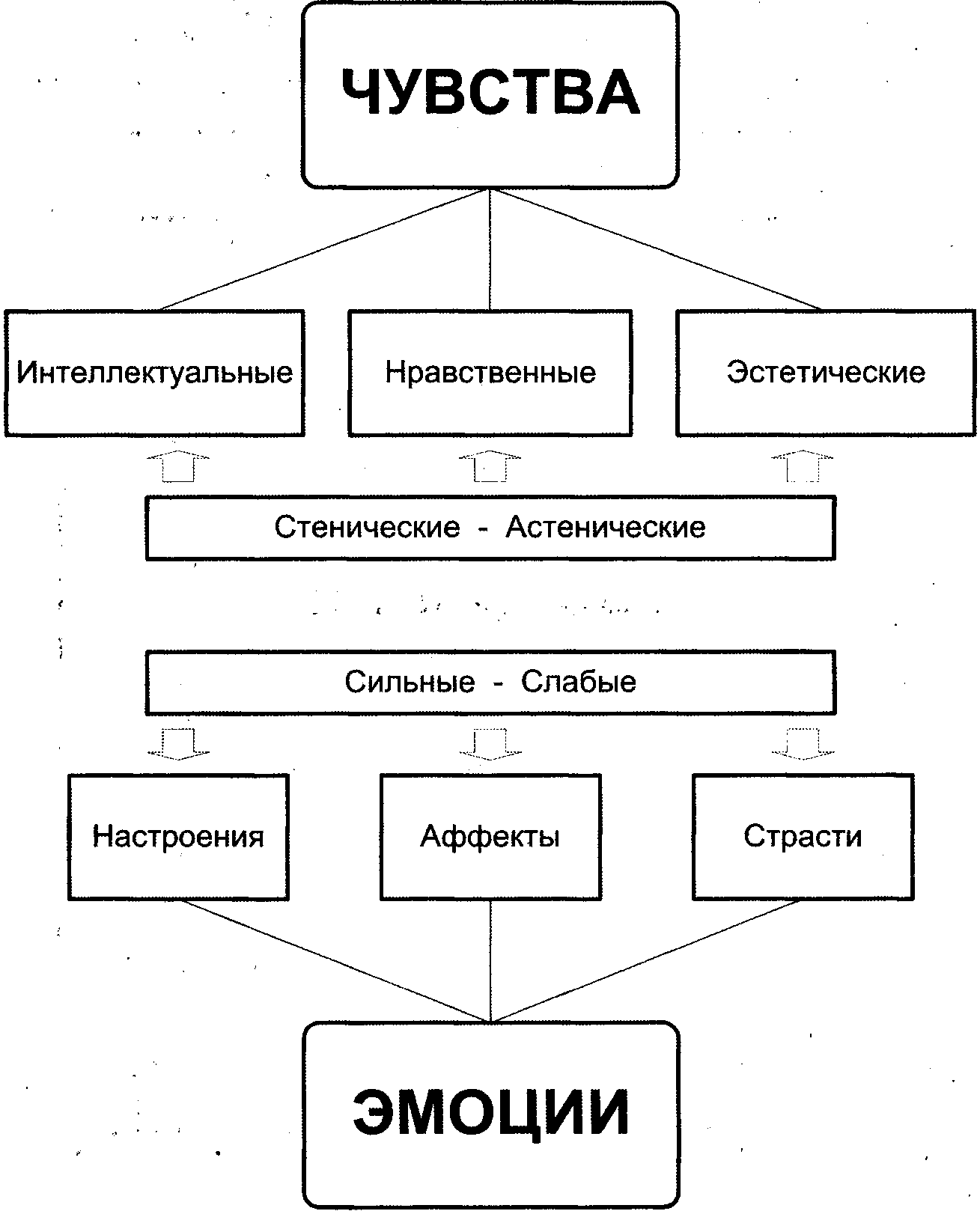

Схема 25. Сущность эмоций и чувств

Схема 26. Виды эмоций и чувств

|

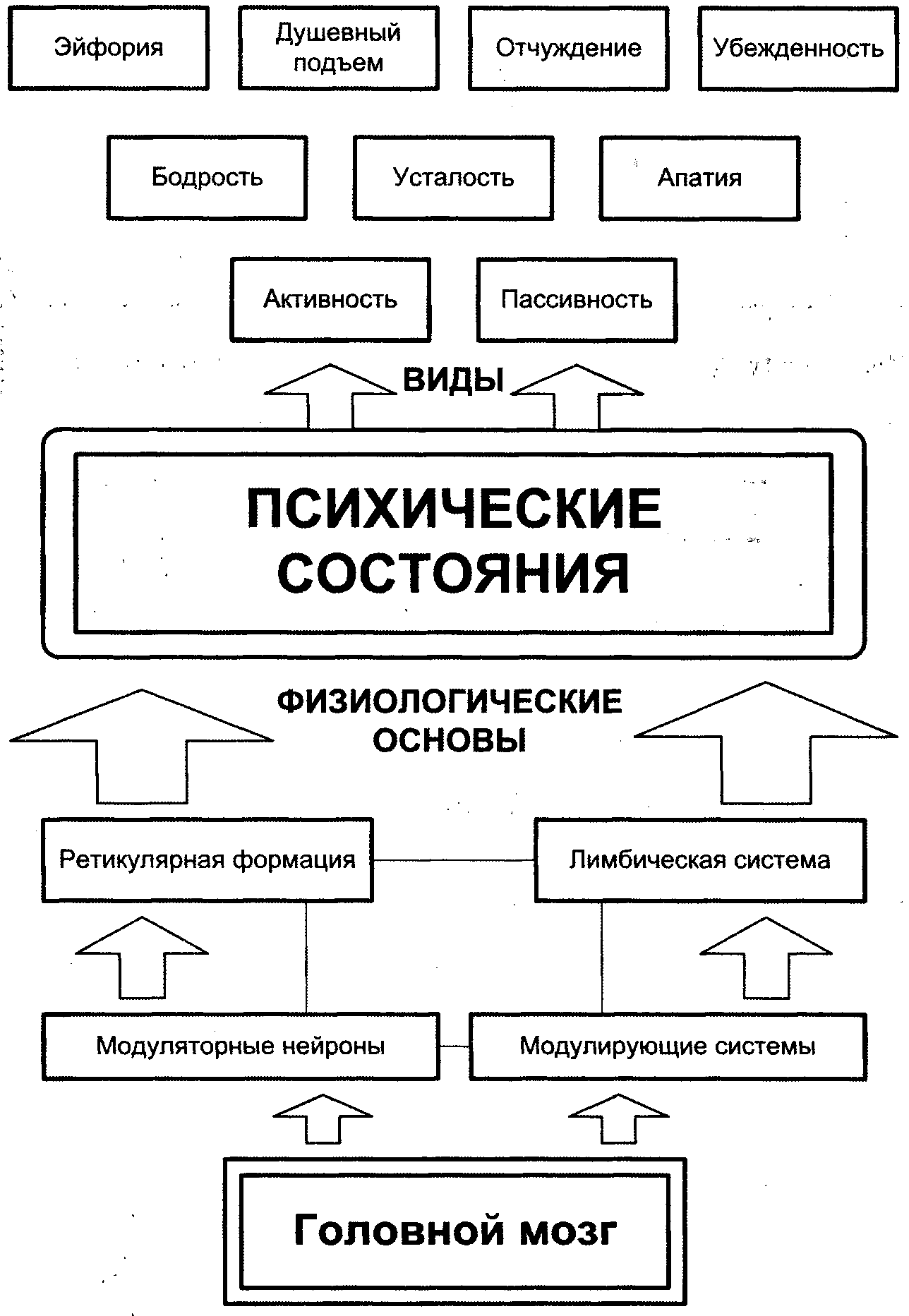

| Схема 27. Сущность психических состояний |

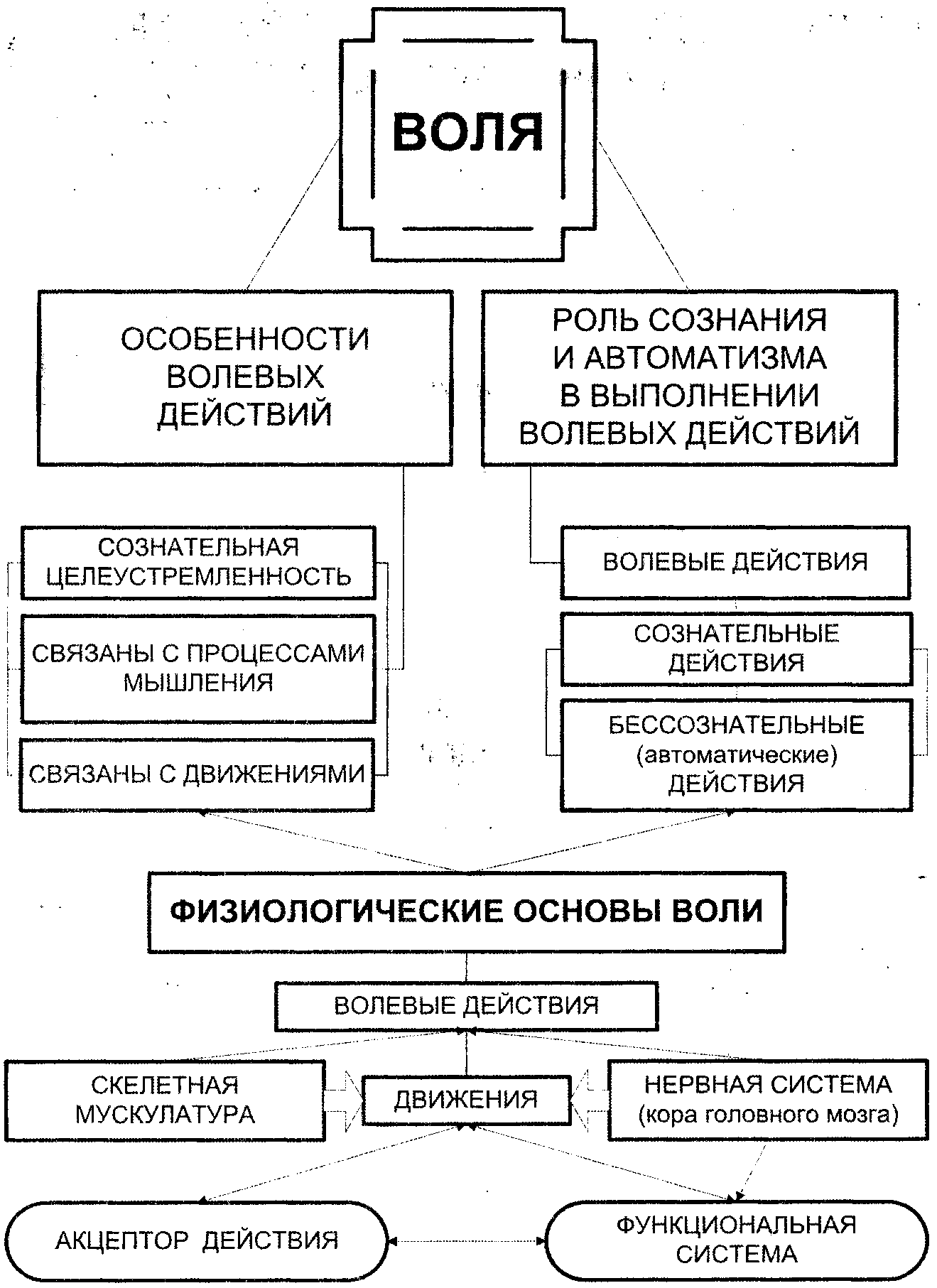

| Схема 28. Сущность воли |

| Схема 29. Структура волевого акта |

| Схема 30. Сущность психических образований |

ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ

Психологическая характеристика личности

Понятие о личности в психологии Психические свойства личности Особенности социализации личности

Понятие о личности в психологии

В психологической науке существует несколько понятий для обозначения человека — субъект, индивид, личность, — которые позволяют правильно осознать различные стороны проявления его сущности.

Во-первых, психология всегда рассматривает человека в качестве субъекта (участника, исполнителя) исторического и общественного процесса в целом, субъекта конкретной деятельности, выступающего источником познания и преобразования объективной действительности. Сама же деятельность при этом выступает формой активности человека, позволяющей ему совершенствовать окружающий мир и самого себя.

Во-вторых, психология рассматривает человека как индивида, обычно подразумевая под этим, что он:

• является своеобразным представителем других живых существ, отличающимся от животных спецификой фило- и онтогенетического развития;

• является отдельным представителем человеческой общности, имеющим присущие только ему особенности психики и поведения.

Оба значения понятия взаимосвязаны и описывают человека как существо своеобразное. Наиболее общими характеристиками индивида являются: целостность и своеобразие его психофизиологической организации; устойчивость всех его усилий в процессе взаимодействия с окружающей средой.

В обыденной жизни, когда говорят об индивидуальности человека, то имеют в виду его оригинальность. Обычно словом «индивидуальность» определяют какую-либо главенствующую особенность конкретного человека, делающую ее не похожей на окружающих. Индивидуален каждый человек, но индивидуальность одних проявляется очень ярко, других — малозаметно. В-третьих, психологическая наука рассматривает человека как личность, в которой выделяется, прежде всего, ее общественная сущность. Вне общества, вне социальной и профессиональной группы человек не может стать личностью, у него не сформируется человеческий облик: т. е. человека создает природа, а формирует — общество.

Личность человека как члена общества находится в сфере влияния различных отношений, складывающихся, прежде всего, в процессе производства и потребления материальных благ:

1) политических отношений. От того, свободна ли она или угнетена, имеет политические права или нет, может реально избирать или быть избранной, обсуждать вопросы общественной жизни или быть исполнительницей воли господствующего класса, зависит психология личности;

2) идеологических отношений. Идеология как система идей об обществе оказывает огромное влияние на личность, во многом формируя содержание ее психологии, мировоззрение, индивидуальные и социальные установки;

3) отношений людей в группе, в которую она входит. В процессе взаимодействия и общения люди взаимно воздействуют друг на друга, вследствие чего формируется общность во взглядах, социальных установках и других видах отношений к обществу, труду, людям, собственным качествам. В то же время в группе личность завоевывает определенный авторитет, занимает определенное положение, играет определенные роли. Личность не только объект общественных отношений, но и их субъект, т. е. активное звено. Вступая в отношения с людьми, личности творят историю, но творят ее не по произволу, а по необходимости, под воздействием объективных общественных закономерностей. Однако историческая необходимость не исключает ни самобытности личности, ни ее ответственности за свое поведение перед обществом.

Таким образом, личность — это конкретный человек, являющийся представителем определенного государства, общества и группы (социальной, этнической, религиозной, политической, половозрастной и т. д.), осознающий свое отношение к окружающим его людям и социальной действительности,' включенный во все отношения последней и занимающийся своеобразным видом деятельности и наделенный специфическими индивидуальными и социально-психологическими особенностями.

Развитие личности обусловлено разными факторами. К ним обычно относят: своеобразие физиологии высшей нервной деятельности, анатомо-физиологические особенности, окружающую среду и общество, общественно-полезную деятельность. От того, насколько мы их знаем и учитываем специфику их проявления, зависит эффективность правильного понимания всех индивидуальных и социальных действий и поступков человека.

1. Своеобразие физиологии высшей нервной деятельности личности — это специфика функционирования ее нервной системы, выражающаяся в самых разнообразных характеристиках: своеобразии работы всей нервной системы, соотношении процессов возбуждения и торможения в коре головного мозга, проявлении темперамента, эмоций и чувств, поведения и поступков и т. д.

2. Анатомо-физиологические особенности личности — это такие ее характеристики, которые зависят от анатомической и физиологической структуры тела человека, оказывающей серьезное влияние как на его психику и поведение, так и на подверженность последних воздействиям обстоятельств и других людей. Например, слабое зрение и слух человека, естественно, сказываются на его действиях и поступках и должны приниматься во внимание в процессе общения и взаимодействия.

В основе функционирования анатомо-физиологических особенностей лежит проявление задатков человека, которые представляют собой врожденные анатомо-физиологические характеристики организма, облегчающие развитие способностей. Такой, например, задаток, как подвижная нервная система, может способствовать развитию многих способностей в любом виде деятельности, связанной с необходимостью адекватно реагировать на смену ситуаций, быстро перестраиваться на новые действия, менять темп и ритм работы, устанавливать взаимоотношения с другими людьми. А, следовательно, это может специфически проявляться и в ходе совместной деятельности с ними и, безусловно, должно приниматься во внимание.

3. Окружающая среда и общество. Вне общества, вне социальной и профессиональной группы человек не может стать личностью, у него не сформируется человеческий облик: т. е. создает человека природа, а формирует его общество

Природно-географическая среда оказывает большое влияние на развитие личности. Известно, например, что выросшие на крайнем севере люди более выдержанны, более организованы, умеют ценить время и правильно относиться к тому, чему их обучают.

Природные особенности индивида заложены в нем от рождения, в том числе активность и эмоциональность. Первая выражается в стремлении к разного рода деятельности, проявлении себя, силе и быстроте протекания психических процессов, двигательных реакций, т. е. выступает как социальная характеристика деятельности человека и может изменяться от большой энергии, стремительности в движениях, труде и речи до вялости поведения, пассивности психической деятельности, речи и жестикуляции.

Эмоциональность же проявляется в различной степени нервной возбудимости индивида, динамике его эмоций и чувств, характеризующих его отношение к окружающему миру.

Макросреда, т. е. общество в совокупности всех его проявлений, также оказывает большое влияние на формирование личности. Например, человек, выросший в тоталитарном обществе, как правило, развит и воспитан иначе, чем представитель демократического государства.

Микросреда, т. е. группа, микрогрупиа, семья и т. д., также является важной детерминантой формирования личности. Именно в микросреде закладываются важнейшие нравственные и морально-психологические характеристики человека, которые, с одной стороны, необходимо принимать во внимание, а с другой — совершенствовать или трансформировать в процессе обучения и воспитания.

4. Общественно-полезная деятельность, т. е. труд, общение с другими людьми, в условиях которых развивается человек, воспитание и самовоспитание также формируют его важнейшие личностные качества.

Факторы формирования личности и особенности действий и поступков личности в обществе позволяют составить ее психологическую характеристику, т. е. описать всю полноту ее содержания и показать специфику взаимовлияния индивидуальных и социальных ее качеств, проявляющуюся в процессе общения, взаимодействия и взаимоотношений с другими людьми.

| 1 Каждый из нас неоднократно встречался с ситуацией, когда, несмотря на имеющиеся богатый опыт общения и предварительные представления о психологических качествах конкретного человека, в процессе непосредственных контактов с ним эти его характеристики проявлялись нестандартно, не так, как мы могли это предполагать. И это — результат их своеобразного формирования в детстве, в семье, в предшествующей группе принадлежности этого человека. 2 Например, можно говорить об общительности конкретного объекта нашего внимания, но эта общительность может быть своеобразной в силу специфики проявления темперамента или эмоционально-волевых черт личности, которые необходимо в полной мере учитывать и которые в ситуациях межличностного взаимодействия не всегда выходят на передний план. |

При этом следует иметь в виду своеобразие зарождения и развития психологических особенностей личности, формирующихся в процессе социализации. Это необходимо потому, что, с одной стороны, есть прямая связь между спецификой формирования определенных качеств человека и их функционированием в социальной среде1, с другой — присутствует и определенная корреляционная зависимость собственно социально-психологических качеств личности от специфики функционирования его индивидуально-психологических особенностей2.

Психологическая характеристика личности как описание всего комплекса присущих ей характерных особенностей имеет свою иерархизированную внутреннюю структуру, основной фокус которой ориентирован на выделение ее психических свойств и сторон и на этой основе на осмысление всех ее черт, имеющих как индивидуальное, так и социальное происхождение.

Индивидуально-психологическая сторона личности отражает специфику функционирования ее психических процессов, свойств, состояний и образований (см. Лекция 2).

Социально-психологическая сторона личности отражает ее основные качества и характеристики, позволяющие ей играть определенные роли в обществе, занимать определенное положение среди других людей. Входящие в нее отношения к другим людям представляют собой совокупность проявлений индивидуально-и социально-психологических качеств личности, отражающих типичное ее поведение в общении и взаимодействии с другими людьми.

Социальные роли личности — типичные способы поведения личности, обуславливаемые ее индивидуально- и социально-психологическими особенностями, позволяющими завоевывать определенный авторитет и доверие со стороны других людей.

Социальные позиции личности — взгляды, убеждения и представления личности, реализуемые и отстаиваемые ею в отношениях с другими людьми.

Социальные установки личности — ее настроенность на определенное отношение к обществу и другим людям.

Мировоззренческая сторона личности отражает общественно значимые ее качества и особенности, позволяющие занимать достойное место в обществе, и определяет ее важнейшие жизненные цели, интересы, отношения и позиции.

Моральный облик личности — это система ее представлений о морали, отражающая наличие у нее твердых устоев и определяющая ее действия и поведение в обществе.

Нравственный облик личности — это устойчивая система ее взглядов на нормы отношений людей в обществе и их достойное взаимодействие.

Психические свойства личности

Фундаментом всей психологической структуры личности и ее содержания являются ее психические свойства: направленность, темперамент, характер и способности.

1. Направленность личности. Человек — это общественное существо, неразрывно связанное с социальной средой, в которой он живет и без которой не может существовать. Все необходимое он получает от общества в результате своей целенаправленной деятельности, руководствуясь при этом определенными целями и задачами. Деятельность человека, его поступки в обществе всегда субъективно определены, выражают все то, что требует у него своего удовлетворения. В них также проявляются и свойственные личности отношения, сложившиеся в процессе жизни и воспитания, т. е. характерные для нее отношения к обществу в целом и к своей деятельности, поведению в данной социальной среде, в частности.

Направленность как раз и выражает в интегрированном виде многие из указанных выше особенностей личности. В ней фокусируется основной смысл ее действий и поведения. Это такое психическое свойство личности, в котором выражаются потребности, мотивы, мировоззрение, установки и цели ее жизни и деятельности. Она включает в себя потребности, мотивы, мировоззрение, установки и цели личности.

Потребности личности — это испытываемая ею нужда в чем-либо. Каждый живой организм, для того чтобы жить, нуждается в определенных условиях и средствах, доставляемых ему внешней средой. Так, например, растение нуждается для своего нормального произрастания в солнечном свете, тепле, влаге и питательных веществах, которые оно получает из почвы. Человек, как и другие живые существа, также нуждается для своего существования и деятельности в определенных условиях и средствах. Он должен иметь общение с внешним миром, индивидами другого пола, пищу, книги, развлечения и т. д.

В отличие от потребностей животных, носящих более или менее стабильный характер и ограниченных в основном биологическими нуждами, потребности человека все время множатся и изменяются в течение его жизни: человеческое общество создает для своих членов все новые и новые потребности, которые отсутствовали у предыдущих поколений.

Немалую роль в этом постоянном обновлении потребностей играет общественное производство: изготовляя все новые и новые предметы потребления, оно тем самым создает и вызывает к жизни все новые потребности людей. В потребностях человека выражаются характер и степень его зависимости от конкретных условий существования. Более того, сама внешняя обстановка может актуализировать различные потребности в человеческой жизнедеятельности.

Особенностями потребностей являются:

• их конкретный содержательный характер, связанный обычно или с предметом, которым стремятся обладать люди, или с какой-либо деятельностью, которая должна доставить человеку удовлетворение (например, определенная работа, игра и т. п.);

• более или менее ясное осознание данной потребности, сопровождаемое характерными эмоциональными состояниями (привлекательность объекта, связанного с данной потребностью, неудовольствие и даже страдание от неудовлетворения потребности и т. п.);

• наличие хотя и часто слабо осознаваемого, но всегда присутствующего эмоционально-волевого состояния, ориентирующего на поиск и нахождение возможных путей удовлетворения потребностей;

• ослабление, а иногда и полное исчезновение этих состояний, а в некоторых случаях даже превращение их в противоположные состояния при удовлетворении ранее реализованных потребностей (например, чувство отвращения при виде пищи в состоянии пресыщения);

• повторное возникновение потребности, когда нужда, лежащая в основе ее, вновь дает о себе знать.

Потребности человека многообразны. Обычно их делят на материальные — потребности в пище, одежде, жилище, тепле и др. и духовные, связанные с общественным существованием человека: потребности в общественной деятельности, труде (человек удовлетворяет свои материальные потребности не инстинктивно,а с помощью труда, усваивая в процессе жизни определенную систему необходимых для этого действий), общении друг с другом (без общения с другими людьми человек не может жить), приобретении знаний, изучении наук и искусств, в творчестве (вместе с развитием общества развивались и стремления человека к учению, к многочисленным и сложным видам искусства: живописи, скульптуре, архитектуре, музыке, литературе, театру, кино и др.) и т. п.

Мотивы — это те внутренние силы, которые связаны с осознанными, осмысленными и прочувствованными потребностями личности и побуждают ее к определенной деятельности. Они появляются при возникновении нужды, недостатка в чем-либо и отражают начальный этап психической и физической активности. Мотивация — это побуждение к деятельности определенным мотивом, процесс выбора оснований для определенной направленности действий. Она сопровождается определенными переживаниями, положительными или отрицательными эмоциями (радость, удовлетворение, облегчение, страх, страдание). Имеет место и определенное психофизиологическое напряжение, т. е. процессы сопровождаются состояниями возбуждения, взволнованности, прилива или упадка сил.

Мотивы условно подразделяют на низшие (биологические) и высшие (социальные). Первые — это влечения, желания, хотения человека, обычно отражающие его физиологические потребности. Социальные же мотивы — это интересы, идеалы, убеждения личности, которые играют гораздо более значительную роль в ее жизни.

Интересы — это мотивы личности, выражающие ее специальную направленность на познание определенных явлений окружающей жизни и определяющие вместе с тем ее более или менее постоянную склонность к определенным видам деятельности.

Особенностями интересов являются:

• активизация не только познавательных процессов, но и творческих побудительных усилий человека в различных областях деятельности;

• большая, чем обычно, конкретизация целей и операций деятельности;

• расширение и углубление знаний человека в данной специальной области и развитие у него соответствующих практических навыков и умений;

• своеобразное эмоциональное удовлетворение, побуждающее к длительному занятию соответствующей деятельностью.

Интерес, кроме того, характеризуется быстротой возникновения, относительной легкостью поддержания произвольного внимания. Он включает в себя любопытство как начальную стадию своего возникновения, которой присущ лишь общий эмоциональный тон познавательного процесса при отсутствии четкого избирательного отношения к объектам познания. В процессе своего дальнейшего становления, сохраняя эмоциональные проявления познавательной потребности и обогащаясь их разнообразием, интерес приобретает четкую постоянную направленность на свой объект. Интерес всегда является конкретным: к определенным предметам, явлениям, видам деятельности (интерес к машине, к политическому событию, к музыке, спорту и т. п.).

Направленность интереса во многом зависит от склонностей и способностей человека. Интересно только то, что ново: старое, давно известное, испытанное (даже в развлечении), если оно не выступает в новом свете, в новых сочетаниях и связях, малоинтересно, быстро надоедает, ведет к пресыщению и нервно-психическому утомлению. Но интерес вызывает не все новое, а только то, что связано с уже известным и имеет хотя бы далекую значимость для какой-либо деятельности человека: то новое в высшей математике, что заинтересует инженера, не вызовет никакого интереса, например, у искусствоведа. Поэтому обязательным условием возникновения интереса являются предварительные знания и практический опыт в определенном виде деятельности.

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 1702 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!