|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

По эту сторону добра и зла 8 страница

|

|

Это звучит почти как покаяние — никогда не был При-

швин так близок к религиозному настроению, как в 1937-м, и не зря этот год в пришвиноведении считается поворотным. Общение со ставскими было мучительно для него, потому что казалось похожим не то на вкрадчивый допрос, не то на пристрастную исповедь, вернее, пародию на исповедь (Ставский ком-поп, Ставский — Легкобытов, Щетинин), и это кощунственное соединение тяготило душу:

«"Читаете ли вы, — спросил Ставский, — написанное вами раньше?"

"Нет, — ответил я, — сам не читаю, надеюсь на редакторов: они исправляют. А разве вам на меня жалуются?" "Еще бы, вы написали: "В советской власти вечности нет"»26.

В Дневнике не говорится, что ответил на это Пришвин, но известно — что подумал: «А между тем ведь это же единственная продушинка революции, что все эти переживаемые страной бедствия пройдут, что в них вечности нет»27.

Отчасти в отношении Пришвина к Ставскому, а в его лице — и ко всей советской литературе 30-х годов срабатывала та же модель поведения, что и по отношению к Горькому: внешнее почтение и внутреннее презрение, только фигура была неизмеримо мельче масштабом и оттого почтения меньше, а презрения больше.

Когда в 1938 году две советские писательницы Анна Караваева и Валерия Герасимова публично и наверняка по наущению сверху выступили с жесткой критикой Ставского («Занятый исключительно конъюнктурными соображениями, изыскивающий все способы уязвить своих критиков и вообще устранить все беспокоящие его элементы, В. Ставский обходится не лучше и с партийной частью ССП, за исключением своих "приближенных"»28), Пришвин при том, что, очевидно, входил в число «приближенных», с удовлетворением записал в Дневнике: «Такие женщины, как Караваева или Герасимова, могут за правду постоять»29. Хотя, возможно, это была всего лишь горькая ирония.

Пришвин использовал Ставского в своих интересах, пребывая при этом в сомнениях: «"Безвыходное положение" у Ставского разрешилось в сторону устройства самого разме-щанского клуба... Присутствовали на учредит, собрании настоящие дьяволы...

В дальнейшем кумиться с дьяволами и ставить себя от них в малейшую зависимость не надо, ходить туда пореже, однако иногда бывать? Или же послать к чертям... Что-то там нечистое...:

В самом деле, от Религиозно-философского общества, каким бы оно ни было, до клуба Ставского — хорошенькая эво-

люция для мыслящего человека! С одной стороны, она сохраняла и узаконивала его положение в советской литературе, с другой — перечеркивала и обессмысливала весь творческий путь, и Пришвин это хорошо понимал: «Вся моя жизнь с марксизмом, непугаными птицами, Павловной и всем-всем исчезает, как бессмыслица, когда думаешь о Клубе писателей. Это два взаимно уничтожающие себя начала»*31.

Но послать ком-попа к чертям было слишком рискованно, да и потом общение со Ставским не только предохраняло Пришвина от возможных бед (что особенно ярко проявилось во время драматической истории его развода и второй женитьбы в 1940 году), но и принесло немало земных благ, в том числе и тех, которые раздираемый временным и вечным писатель полуиронически-полусерьезно относил к разряду вторых.

«Приятное известие. Когда начался спор о предоставлении мне жилплощади, то встал официальный представитель Союза (кто?) и сказал: «Пришвин такой большой писатель, что никакого спора о предоставлении ему жилплощади быть не может». И все утихли. Между тем, что другое, а в квартире в Лаврушинском «вечность» есть»32.

Все это смахивало на ситуацию десятилетней по отношению к сему эпизоду давности, когда коммунисты, разрушившие пришвинский дом под Ельцом, давали писателю деньги на дом в Загорске, но теперь чувство победы в душе было смазанным — изменилась и стала жестче эпоха, впоследствии через подобные бытовые коллизии и подробности описанная у Трифонова в «Доме на набережной».

Пришвин чувствовал, что его откровенно пытаются купить, и не случайно через пять дней с горечью привел в Дневнике панибратскую реплику Панферова:

«— Такой писатель, а в стороне! Поближе к нам!»33

Как ни непросто было ему с разнообразными либералами, сколь ни чувствовал он себя среди них чужим, как иезуитски тонко ни унижала его Зинаида Гиппиус и вся декадентская братия, такого чудовищного разрыва и такой грубой хватки ощущать прежде не доводилось:

«Как далеки они от искусства и как далеко искусство от них (...)»34.

* Ср. также: «Достоевский — Толстой и Чкалов — Громов: те с Христом, эти с бомбами. И как это могло выйти из одной и той же страны» {Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 161).

* Ср. также: «Достоевский — Толстой и Чкалов — Громов: те с Христом, эти с бомбами. И как это могло выйти из одной и той же страны» {Пришвин М. М. Дневник 1937 года. С. 161).

«Впечатление от Панферова такое, что в душе, конечно, чувствует: все векселя революционера, бедняка и пр. просрочены и что надо укреплять себя в творчестве»35.

В том и заключалась подлость этого странного союза «правого» Пришвина с «правыми» советскими писателями-функционерами, что им даже не перевоспитать неожиданного союзника требовалось, не переубедить его и не перетащить окончательно на свою сторону, а — добиться от него литературного признания, через Пришвина увековечить себя в истории, ибо помнили они, как хвалил Ф. Гладкова Андрей Белый («Это же симфония, исполняемая оркестром перетирающих друг друга мировоззрений (...) сложение дуэтов, квартетов, секстетов в тонкую ткань архитектоники целого»36), и жаждали подобного. Тут речь шла о честолюбии целого поколения, и ставки были высоки:

«Они делают с утра до ночи, их душа не знает покоя, без конца делают, делают*, и им до смерти надо, чтобы кто-то со стороны пришел и сказал: «Вы делаете хорошо». Они ждут это от писателя, и теперь нет сомнения, что на этот трон качества некоторые круги хотят меня посадить, сделать меня кем-то вроде густатора с правом говорить, когда хорошо — хорошо, когда плохо — молчать. Теперь уже нельзя совсем пойти и тоже нельзя сесть на трон густатора. Надо найти возможное приличное состояние»37.

Быть может, тем, что Пришвин это приличное состояние все же нашел и оказался слишком неподатлив, не лил елей на их прозу, а больше отмалчивался и скитался по лесам, и можно объяснить тот факт, что в 1939 году по его писательскому самолюбию был нанесен весьма ощутимый удар.

В самом начале года большую группу советских писателей награждали правительственными наградами. Позднее, в последний раз отпущенный из советской тюрьмы и уехавший в Германию Иванов-Разумник в своих статьях, опубликованных уже во время войны в профашистской газете на русском языке, ядовито отозвался об этом событии: «Много курьезов можно было бы рассказать об этом позорном эпизоде в истории русской литературы (...) Бездарные или полуталантливые виршеплеты и беллетристы получали высший из орденов — орден Ленина; многие талантливые пред-

* Удивительно стилистическое совпадение этой записи с речью Пришвина на оргпленуме Союза писателей в 1932 году, только там было не «они», а «вы» в значении «я».

* Удивительно стилистическое совпадение этой записи с речью Пришвина на оргпленуме Союза писателей в 1932 году, только там было не «они», а «вы» в значении «я».

ставители старой литературы были оттеснены на задворки, в задние ряды, и получили только жетончик "Знак почета"»38.

Последнее имело самое непосредственное отношение к Пришвину. Старый писатель не попал в число тех счастливчиков (их был 21 человек), кто получил орден Ленина, ни тех (их было 49), кому дали орден Трудового Красного Знамени, а затерялся среди 102 обладателей ордена «Знак Почета».

И хотя и этот орден значил по советским меркам немало и давал писателю высокий статус «орденоносца», Пришвин, еще совсем недавно говоривший о «равнодушии к общественности, каким обладают все художники», почувствовал себя оскорбленным. «Ни слова не дали, не выбрали и в президиум (...) Маршак, смертельный враг, получил орден Ленина и поздравил меня с Почетом. Положение маленького человека: презираю их и в то же время обижен, что не сижу на их месте. Так Пушкин и Лермонтов презирали «свет» и в то же время умирали за положение в свете (...) Спасение только в читателе»39.

Мало этого, два дня спустя: «Говорили потихоньку вчера на собрании о враге, что ведь и в этом вот деле награждения действовал враг... И вот пришло мне в голову поискать черты этого «врага» непосредственно возле нас»40.

Какой уж тут простак Вакула! Понимая это, в 1937 году Пришвин рассуждал о раздвоенности современного человека, причем, в отличие от прежних мучительных хлыстовских делений на дух и плоть, теперь граница личности проходила через иное измерение:

«Двойной человек у нас: внутренний про себя думает, а наружный говорит то, что ему велят. Возможный вопрос в том, кто же из них есть настоящий человек. Сейчас приходит в голову, что внешний-то и есть настоящий, а другой—как внутренний враг. (...) Внешний человек —каким надо быть, а внутренний — каким каждому в отдельности хочется»41.

Но если то, старое раздвоение Пришвин стремился преодолеть, то к этому, новому относился сложнее и диалектич-нее: в «Осударевой дороге» с ним боролся, а в Дневнике хранил и видел в нем единственный способ уцелеть в настоящем: «Если осудить внешнего и остаться с одним внутренним (как Разумник), то требования к внутреннему предъявляются столь большие, что всякий, будь то Радек, Бухарин или др., падает»42.

А значит, нужно искать некое третье состояние — прыжок в неизвестность, и так родилась идея совершить новое

бегство в счастливую страну своего «я»: «В этом и виден именно смысл и свой подвиг, чтобы в чарующей форме погасить свою личную трагедию и этим привлечь к ней людей, как к своему счастью, и тем убедить их в необходимости личного подвига по их собственной линии жизни»43.

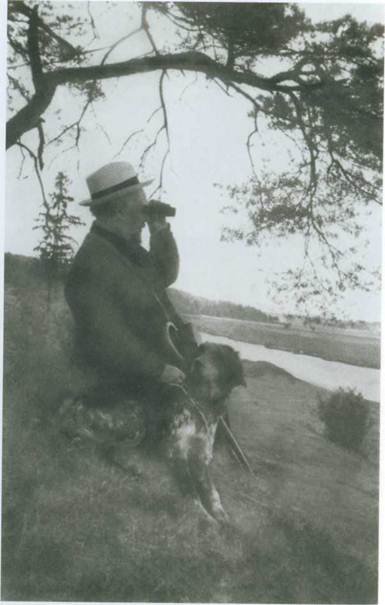

Или еще одна важная запись, диалогически обращенная к очень большому числу людей, осуждавших Пришвина за его «бегство в природу»: «Можно ли серьезному человеку, писателю в такое-то время целые часы сидеть наблюдать в бинокль, как тяжелый шмель гнет цветоножку!.. И я отвечу, что можно, если во всем остальном прийти к решению готовности: если окажется, что нельзя жить, как я живу, то я во всякий час готов отказаться от себя и вполне осознаю эту необходимость. Вот это самое сознание необходимости и есть моя сила: да, это нечто новое, до этого я дожил и «Опавшие листья» Розанова сыграли в этом свою роль, были последним толчком...

Москва, как вулкан, души засыпаются... Или это поле сражения, битвы? Счастье тому, кто может отойти. Но не всякому-то это возможно, отойти»44.

Глубже всего свои новые взгляды Пришвин сформулировал в ответном послании к своей знакомой, Марии Дмитриевне Менделеевой, которая в одном из писем к писателю называла его «очень добрым человеком, пытающимся всех примирить»45, что отвечало и идее задуманного Пришвиным в эту пору романа о строительстве Беломоро-Балтийского канала, даром, что ли, избрал к нему автор эпиграф из Пушкина («Да умирится же с тобой / И покоренная стихия»). Но что-то не понравилось писателю, показалось неточным.

«Интересно мне, что ее упрек в «доброте» исходит из того же источника, что и у тех, кто упрекает меня в без-чело-вечности»46.

И тут уже не одна Зинаида Гиппиус расстаралась — но и идущая, как это ни парадоксально на первый взгляд, в ее фарватере советская критика.

Вот против этого-то невыносимого резонанса Пришвин и восстал:

«Выше всего в мире я считаю неоскорбляемую душу, где и вопроса нет о «примирении» (как Вы пишете): там вообще как бы точка равновесия»47.

А немногим раньше, в Дневнике, следующим образом прояснял эту мысль: «Я пишу о зверях, деревьях, птицах, вообще о природе от лица такого человека, который в жиз-

ни своей или вовсе не был бы оскорблен, или преодолел бы свое оскорбление, например, на то самое, (что) вызывало злобу. Я не беру такого человека из головы, не выдумываю, это я сам лично, поместивший занятие свое искусством слова в ту часть своего существа, которая остается неоскор-бленной (...)* Я даже теперь настолько убедился в реальности своего «неоскорбленного ведения», что считаю себя первым настоящим коммунистом, потому что действительно новый мир можно построить только из неоскорбленного существа человека («Красота спасет мир», — сказал Достоевский)»48.

Эта идея была важна для Пришвина не только в контексте противостояния государству. Личность, по Пришвину, оказывалась неуничтожимой в любых условиях, ибо всегда в ее составе присутствует та часть, которая не может быть ни захвачена, ни разрушена, ни поругана, ни оскорблена, в этом секрет ее стойкости, ее сокровенная сущность и предназначение.

«Продолжаю читать «Канал имени Сталина». Не тем одушевлялись инженеры, что усвоили катехизис социализма, а что беда живым открыла живые неоскорбленные места души для творчества»49.

Тут обозначалась некая грань, которая отделяла тех, кто занимался слепым подневольным трудом, от тех, кто даже в условиях неволи находил возможность творить. «Я развиваю мысль о том, что только в глубине себя самого таится сила личности, преодолевающая «туго» труда»; «Человек при всяком условии будет жить и творить»50.

«Думаю о «по ту сторону добра и зла» — там, где человек не оскорблен, не обижен. Там находятся родники поэзии. Проходя оттуда к нам через почву добра и зла, поэзия часто принимает вкус добра, и поэтому поэта часто считают добрым человеком. Поэзия начинается не от добра.

* Замечательно, что в письме к Менделеевой Пришвин написал о том, что «глаза на отдельный вполне самобытный и независимый (относительно) уголок души, в котором находятся истоки красоты» открыла ему Ефросинья Павловна. Не просто представить, чтобы Павловна могла так вычурно выражаться, но именно в это время, в июле 1937 года (сразу после получения московской квартиры) Пришвин принял окончательное решение, касавшееся их затянувшейся на десятилетия жизненной драмы, некогда начавшейся со случайной связи: «С завтрашнего дня я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне. Надо уйти как подготовил. Надо проститься, надо расстаться, не оскорбляя прошлого» (Пришвин М. М., Пришвина В. Д. Мы с тобой. С. 6). Таким образом, ссылка на Павловну звучала как своеобразное покаяние и прощание с ней.

* Замечательно, что в письме к Менделеевой Пришвин написал о том, что «глаза на отдельный вполне самобытный и независимый (относительно) уголок души, в котором находятся истоки красоты» открыла ему Ефросинья Павловна. Не просто представить, чтобы Павловна могла так вычурно выражаться, но именно в это время, в июле 1937 года (сразу после получения московской квартиры) Пришвин принял окончательное решение, касавшееся их затянувшейся на десятилетия жизненной драмы, некогда начавшейся со случайной связи: «С завтрашнего дня я начинаю это одиночество, которое будет вступлением к будущему одинокому житию в деревне. Надо уйти как подготовил. Надо проститься, надо расстаться, не оскорбляя прошлого» (Пришвин М. М., Пришвина В. Д. Мы с тобой. С. 6). Таким образом, ссылка на Павловну звучала как своеобразное покаяние и прощание с ней.

|

По ту сторону добра и зла хранятся запасы мировой красоты, лучи которой проходят через облака добра и зла...»51

Это состояние и казалось ему выходом из действительности, к нему он звал своих читателей и почитателей, и так получала развитие идущая от 20-х годов идея творчества как панацеи от социальных бедствий.

«Пусть кругом рабы, я в этих гнусных условиях утверждаю право художника на красоту»52.

Для традиционно моралистической «доброй» русской литературы иные из пришвинских суждений второй половины 30-х звучат рискованно, только он об ином писать не умел и долг свой видел в том, чтобы искать счастливую, обетованную, невидимую страну, в реальность которой верил с самых первых своих книг и в которой счастья должно хватить на всех. Насколько понимал писатель иллюзорность этого замысла и поиска, очевидный и непреодолимый никаким усилием ума и сердца разрыв между реальностью и мечтой, и в какой мере был искренен, сказать трудно. Но в контексте его творчества идеи 30-х годов продолжали старые поиски и обретения Китежа и Берендеева царства, только, в отличие от последних двух, новый пришвинский миф — Дриандию — не надо было разыскивать за тридевять земель, у сектантов на берегу Светлого озера или отгораживаться комарами и слепнями от дачников, удирать на лодке от гимназии — Дриандия располагалась гораздо ближе и глубже — в человеческой душе, нужно было только сделать усилие, чтобы ее найти и в нее войти. Дриандия — не Беловодье и не Китеж, а Дом, даже не так — Китеж и должен стать Домом, а Дом — Китежем.

«Вчера думал о «доме» и моих читателях: они именно затем ко мне приходят, что хотят вернуться домой, как и я сам когда-то сумел вернуться. А Горький, конечно, потому и понес меня и дорожил моими писаниями, что в душе тоже стремился «домой». В этом заключается поворот к «счастью». И в этом современность моего «дома», как в «Корне жизни» строительство было его современностью»53.

«Хочу создать Китеж в Москве»54.

«Творчество Дома есть творчество бессмертия»55.

Одно было нехорошо — не каждому в Москве давали под Китеж четырехкомнатную квартиру.

Последнее звучит будто упреком, в то время как должно бы прозвучать иначе. Да и разве Пришвин не понимал своего исключительного положения?

|

Разговор на

Разговор на

привале: «Вот ты

меня уговорил

твердо в колхоз

поступать,

а не попадем мы

с тобой к сатане?»

М. М. Пришвин, Ефросинья Павловна (в шали), рядом с писателем А. М. Коноплянцев (стоит). Сергиев Посад. 1939.

Князь Голицын. Сергиев Посад. Фото М. М. Пришвина. 1930-е гг.

Лагерь. Фото М. М. Пришвина

Лагерь. Фото М. М. Пришвина

. «От сумы и тюрьмы не отказывайся! Приходящий, не тужи! Уходящий, не радуйся!»

. «От сумы и тюрьмы не отказывайся! Приходящий, не тужи! Уходящий, не радуйся!»

На строительстве

канала.

Фото

М. М. Пришвина.

«В шлюзе напротив

огромного Сталина

притаился

удильщик рыбы

и, бездельник,

в эти новые,

строгие

государственные

воды осмелился

спустить свой

крючок».

На строительстве канала. Фото М. М. Пришвина

. «Т ут была вся Россия».

|

| На Соловках. «Я накануне бежать из литературы в какой-нибудь картофельный трест» |

| С орденом «Знак Почета». 1939. |

В степи. М. М. Пришвин слева. 1930-е гг.

В степи. М. М. Пришвин слева. 1930-е гг.

Сплав леса на Пинеге. Фото М. М. Пришвина. 1930-е гг.

Сплав леса на Пинеге. Фото М. М. Пришвина. 1930-е гг.

|

|

С Аксюшей под Костромой. 1938.

В. Д. Пришвина с собакой Норой. Фото М. М. Пришвина. 1940-е гг.

■"

■"

Валерия Дмитриевна с матерью Наталией Аркадьевной и Норой. Усолъе. 1942—1943.

М. И. Калинин

вручает

М. М. Пришвину

орден Трудового

Красного Знамени.

Москва. 1943.

«Калинин был

официальным

заступником

личного начала

в народе...»

| Дорога в окрестностях Усолья. Фото М. М. Пришвина. 1942 — 1943. «Занимаюсь целые дни все время фотографией и думаю, все думаю о том, что камень нашей пещеры отвалится и мы выйдем на свет». |

|

С Джали на дунинском берегу. 1949 — 1950.

С Джали на дунинском берегу. 1949 — 1950.

О. Александр Воскресенский, настоятель храма Иоанна Воина

на Якиманке, духовник Пришвина. Из архива его внучки

К. С. Полуниной. 1950.

«Старый священник у Ивана Воина был мне приятен: высокий, строгий,

и видно, что молится от себя, а не только для нас».

На чествовании М. М. Пришвина по случаю его 80-летия. Слева направо: К. Паустовский, И. Новиков, П. Чагин, В. Катаев, М. Пришвин. Центральный дом литераторов. Фото В. С. Молчанова. Москва. 5 февраля 1953 г.

На чествовании М. М. Пришвина по случаю его 80-летия. Слева направо: К. Паустовский, И. Новиков, П. Чагин, В. Катаев, М. Пришвин. Центральный дом литераторов. Фото В. С. Молчанова. Москва. 5 февраля 1953 г.

В Колонном зале Дома союзов на «Неделе детской книги». Москва. 1948.

.. Д. Пришвины. Кабинет в московской квартире писателя в Лаврушинском переулке. Фото В. С. Молчанова. Москва. 7 февраля 1953 г

.. Д. Пришвины. Кабинет в московской квартире писателя в Лаврушинском переулке. Фото В. С. Молчанова. Москва. 7 февраля 1953 г

|

Дом Пришвиных в деревне Дунино под Москвой. Ныне — Музей М. М. Пришвина.

«И автомобиль, и хорошая квартира в каменном доме хороши сами по себе, и против этого ничего невозможно сказать. Плохо только, когда ездишь на машине, то отвыкаешь понимать пешехода, а когда живешь в каменном доме, не чувствуешь, как живут в деревянном»56.

Перефразируя известное высказывание, можно и так сказать: дом для Пришвина был не в бревнах (кирпичах), а в ребрах.

Что значило для него вернуться домой? Вернее всего свет проливает следующая запись. Пришвин пишет не о себе, а о другом, условном человеке, но очевидно, что духовный путь этого человека, пусть не совсем тождественный пришвинскому, был писателю внутренне близок и желанен, и ему оставалось сделать несколько шагов по направлению к своему герою: «Какой-то средний русский гражданин когда-то поверил в кадетов, в октябристов, что они идут к правде, потом левей, левей и наконец-то до социалистов, и верил в них как в «передовой авангард». После катастрофы он пришел к полному неверию в моральную сторону революции, вернулся к вере простейшего русского человека, исповедовался и причастился у первого же попа, после чего стал молиться дома, ходить в церковь. Теперь ему все в революции — и октябристы, и кадеты, и «передовой авангард» — стали казаться каким-то наваждением»57.

И характерная приписка: «Между тем таким, как Розанов, Леонтьев, Достоевский, когда еще все это казалось наваждением»58.

Это закономерный для русского человека и русской мысли итог — в тридцать седьмом году сказать «прощай» революции и сделать шаг в сторону христианства. И так оказалось, что 30-е годы, вернее, их вторая половина, стали поворотом не только в политических взглядах, но и в религиозной жизни Пришвина, который сам их назвал «переворотом от революции к себе, и это (свой дом, где любят меня) как идеал, к которому революционер должен прийти и начать творчество от неоскорбленной души»59.

Не случайно в самом начале 1937 года, когда в стране происходила перепись населения и в загорский дом явилась переписчица, которая среди прочего спросила жильца о его вероисповедании, Пришвин ответил, что он верующий.

«Я так ответил потому, что вот именно теперь эту осень и зиму думаю много об этом, и мне хочется веровать. «Да, верующий». «Православный?» На это я ответил, что православный»60.

13 А. Варламов

При этом Пришвин трезво оценивал степень своей пра-вославности («Какой же я православный, если лет 50 не говел! Несомненно, чтобы постоять за себя, я сказал: «Православный». Кроме того, я так должен был сказать, потому что православие — это моя связь со всей моей родиной и в нем таится для моего нравственного сознания готовность идти к желаемому счастью через страдание и, если понадобится, через смерть»61). Но это ничуть не умаляло самого факта соотнесенности с этой традицией и мужества ее признать.

При этом Пришвин трезво оценивал степень своей пра-вославности («Какой же я православный, если лет 50 не говел! Несомненно, чтобы постоять за себя, я сказал: «Православный». Кроме того, я так должен был сказать, потому что православие — это моя связь со всей моей родиной и в нем таится для моего нравственного сознания готовность идти к желаемому счастью через страдание и, если понадобится, через смерть»61). Но это ничуть не умаляло самого факта соотнесенности с этой традицией и мужества ее признать.

Для внутренней биографии писателя важно и то, что его возвращение к религии было диалогически обращено к Розанову, и именно через него или с оглядкой на него лежал путь Пришвина ко Христу, хотя еще в 1928-м Михаил Михайлович писал: «Весь Розанов из Устьинского, и разложения православия»62.

Десять лет спустя взгляд писателя на своего «литературного опекуна» переменился: «Борьба с Христом Розанова имеет подпочву хорошей русской некультурности. По существу, Розанов именно и есть христианин, но только хочет подойти к Христу сам и не дается себя подвести»63.

«Мои поиски «простоты» (заработок, природа и все проч.) есть путь «мусорного человека» (Розанов) к правде Христа»64.

«Розанов восставал и против Христа, и против церкви, и против смерти, но когда зачуял смертное одиночество жизни, то все признал — и Христа, и церковь, выговаривая себе только право до конца жизни — право на шалость пера».

И теперь, вслед за своим учителем, ученик говорил: «Стою у порога Христа, церкви, государства и думаю, что же это: ход истории подвел меня к этому, заставил через вечные, надоедливые перемены увидеть покой или это склероз?..»65

Глава XXV

МЕДНЫЙ ВСАДНИК СОЦИАЛИЗМА

Все то, о чем размышлял Пришвин в Дневнике, отражалось и в его литературном, предъявлявшемся публике творчестве. Но отражение носило характер причудливый, иногда запаздывающий, иногда приблизительный, порою условный, игровой, зашифрованный и вынужденно облегченный, и поэтому судить о творчестве Пришвина, не зная его Дневника, значило и значит судить о нем весьма приблизительно. Однако были люди, которым и малой толики было до-

статочно для того, чтобы разглядеть и почувствовать в писателе нечто очень важное и болезненное, и сокровенное...

В самом конце 30-х Пришвин написал «Неодетую весну» — серию уже традиционных для него путевых очерков, созданных по впечатлениям от поездки на Волгу под Кострому во время весеннего разлива. К этой вещи, несмотря на провозглашенную в ней и такую дорогую его сердцу идею Дриандии, писатель относился не слишком серьезно. В авторском предисловии к псковскому изданию избранных произведений 1950 года, куда входила и «Неодетая весна», он писал: «Автор должен признаться, что, прочтя через 9 лет свою «Неодетую весну», он сам теперь не разрешен удовлетворением задачи»1; а в Дневнике 1951 года отозвался о ней с непривычной для себя резкостью и самокритикой: «Читаю с огорчением «Неодетую весну» (...) Так плохо, так неприятно написано, что гордость моя самим собой слетела, и я представил себя со стороны таким же жалким самолюбивым существом с дрожащими коленками, каким вижу X. (о ком речь, неизвестно. — А. В.). Мне очень захотелось, не теряя в себе доброе, покончить с этим жалким существом»2.

Отдельные эпизоды и персонажи повести, например, образ похожей на «тоненькую восковую свечу» старой девушки Ариши («У нее такое лицо, что каждый, кто только ее видит в первый раз, думает, будто где-то он видел такое лицо, и долго мучится, вспоминая где, пока, наконец не хватит себя по лбу и не вспомнит: видел в Третьяковской галерее, или у Васнецова, или у Нестерова, а может быть, даже и у Рублева»), вышли превосходными, но в целом «Неодетая весна» не была ни совершенным, ни программным пришвинским творением, как «Жень-шень» или более поздняя по времени «Фацелия».

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 447 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!