|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Различных периодов Священной истории. 9 страница

|

|

Вторую фазу застройки связывают со строительной деятельностью наследовавшего Амврию сына его Ахава. Верхняя площадка была заметно расширена, а ограждавшая и крепившая ее стена с северной и западной сторон сменена новой, уже, безусловно, оборонительной стеной казематного типа, общая толщина которой на северном участке достигала 10 м. Царская резиденция превратилась теперь в подлинную крепость. Но остатки построек и здесь сохранились слабо. Это прежде всего касается воздвигнутого на укрепленной и замощенной площадке дворца. Сохранилось лишь южное крыло, состоящее из прямоугольных комнат, расположенных по сторонам двора. А. Мазар считает его реминисценцией планов дворцов ханаанейско-финикийской архитектурной традиции.

На полу дворца нашли осколок египетской каменной вазы с именем фараона Осоркона, по-видимому, пославшего эту вазу с благовонным маслом в дар Ахаву или какому-то другому царю. Зная, что Осоркон II правил приблизительно с 874 по 850 г. до Р.Х., мы можем датировать и другие найденные там предметы.

О степени влияния соседних народов на израильтян, по крайней мере на их эстетические пристрастия свидетельствует финикийская резьба найденная в 1938 году Кроуфутом в доме, который может быть идентифицирован как «дом из слоновой кости», построенный Ахавом (3 Цар. XXII, 39). Большинство изделий - мелкие плакетки с барельефами, сочетающимися с инкрустацией цветными камнями, пастой, золотой фольгой, ляпис-лазурью, наконец, разделяющими эти украшения узкими перегородками ("перегородчатая техника"). Среди изобразительных мотивов - стилизованные растения (пальметки, волюты, "древо жизни", розетки), сфинкс, лев, набрасывающийся на быка, корова с теленком, наиболее сложный - египетские мифологические сцены - рис.64 представляет египетского бога Ха.

На одном из предметов дворца в Самарии сохранилась надпись на древнееврейском языке, позволяющая предположить, что предмет этот был привезен в Самарию из Ассирии. На другом вырезано имя Азаила, царя Дамаска, современника пророка Елисея. Свидетельством наличия царских хозяйств в Израиле являются многочисленные (ок. 800) клейма VII-VI вв. до Р.Х. с надписью «[Принадлежащее] царю» и названиями четырех местностей, найденные на развалинах царского дворца. Назначение этих клейм интерпретируется по-разному, но, вероятнее всего, они свидетельствуют о наличии царских хозяйств, продукция которых - масло или вино - хранилась в этих сосудах. Одно из таких клейм, с надписью "царский бат", представлено на рис.65.

О наличии же царской земельной собственности, каковой стал и виноградник Навуфея, свидетельствуют многочисленные остраконы, содержащие следующие записи: «В год десятый из Хацером (название местности) для Гаддйо (имя) один сосуд масла [косметического]» или «В год десятый из Абиэ[зера] (название местности) для Шемарйо (имя) один сосуд со старым вином...» - и другие, позволяющие предположить, что лица-получатели были царскими чиновниками, а местности или лица-отправители входили в состав царских хозяйств, расположенных в сельской округе Самарии.

Этот пример, подкрепленный многими другими, доказывает, что значительная часть земли была в принципе неотчуждаемой собственностью родов, как то и предписывал закон Моисеев. Родовая земля, именуемая нахала (= наследственная собственность) и ахузза (= собственность), согласно ему должна была оставаться в пределах рода, и поэтому в случае отсутствия у человека прямых наследников действовало следующее предписание закона Моисеева: "отдайте нахала (в Синодальном переводе „удел") его ближайшему родственнику из рода его, чтоб он наследовал его" (Числ. XXVII, 8-11).

Как известно, Иеровоамом I были учреждены два культовых центра его - Дан на севере и Вефиль на юге (3Цар.XII, 27-33). И уже ко времени, непосредственно последовавшем за этим, может быть отнесено активное строительство в Дане, показателями которого служат грандиозные ворота и церемониальная дорога, ведшая к вершине телля, образовавшегося на месте города среднего бронзового века. Позднее, при Амврии и Ахаве, была сооружена платформа, к которой вели специальные ступени, причем каменная кладка этих построек близка самарийской, да и в целом здесь был воспринят архитектурный стиль Самарии. Город был густо заселен и четко распланирован. Его окружали массивные оборонительные стены, за ними находились общественные здания (на высоких и наиболее благоприятных участках) и многочисленные жилые дома, стоявшие по сторонам улиц с галечным покрытием. Основными сооружениями оставались ворота и культовый центр.

Поклонение изображениям тельцов или быков было культовой формой, распространенной и у других семитских народов, причем бык (или телец), вероятно, воспринимался не столько как собственно божество, сколько как символ могущества, Иеровоам, видимо, стремился с помощью Золотого тельца выразить могущество Бога. На это же указывает и имя Эгельягу ("Телец Господень"), нацарапанное на черепках, найденных в Самарии. В различных язычыческих изображениях фигура быка служит подножием для самого божества (рис.66),

поэтому, может быть, и Аарон, и Иеровоам намеревались создать лишь престол для невидимого, не поддающегося изображению Бога Израиля. Культовый центр в Дане был раскопан в 1966 - 1974 годах А. Бираном. К IX в. до Р.Х. относится огромная "высота", на которой находилось святилище с алтарями, антропоморфные статуэтки, рогатый жертвенник с бронзовыми орудиями и совками.

Важно то, что жертвенник был, скорее всего осквернен: один рог его сломан, а два других - повреждены. Так как разрушение святилища датируется IX в. до Р.Х., можно предположить, что оно свидетельствует о пленении части северных колен, произведенном Тиглатпаласаром III (4 Цар. XV, 29). Находки жертвенников на высотах подтверждают библейские о них свидетельства. Обычно они были двух видов: это либо круглое коническое сооружение из камней, с ровным верхом, как в Мегиддо, где храмовая площадка была около 14 метров в диаметре, к которой вели ступеньки, либо многоугольная платформа, выложенная камнями. Высота последнего типа представлена святилищами в Дане и Вефиле, где она достигала полутора метров высоты и 18 метров длины. Вполне возможно, что именно так выглядели две высоты, фланкировавшие вход в главные ворота Иерусалима и разрушенные Иосией (4Цар.XXIII,8). Частые сообщения Священного Писания о том, что в допленные времена жертвенники Богу Израилеву были весьма многочисленны, подтверждаются словами обелиска Меши, хвалившегося тем, что даже из похода на небольшие поселения израильтян он принес "священные сосуды Ягве".

Ярким археологическим свидетельством деградации духовной жизни в Израиле является тот факт, что после многовекового перерыва в IX - VIII вв. до Р.Х. в Мегиддо опять стоят храмы Ваала и Астарты, более того, опять появляются кувшины с костями детей, сожженных на тофетах (см. 4 Цар. XVII, 9-12). Так как с высотами Ваала у ханаанеев сосуществовали обычно ашеры - рощи Астарты, где происходило занятие культовой проституцией, можно предположить, что подобное было и при израильских высотах, как и говорит Св. Писание (4 Цар. XVII, 16). Интересно, что в допленные времена термин Ваал (Бааль, т.е. Господь) прилагался и к Богу Израилеву, что также говорит о религиозном синкретизме тех времен, а также и о причине осуждения практики служения Богу Израилеву не в храме Иерусалимском, а на высотах: израильтяне и иудеи, воспринявшие финикийскую (ханаанейскую) цивилизацию и культуру во всех ее частностях (письменность, искусство, государственное устройство и т.д.), очень скоро отождествили Бога Израилева (Бааль) с языческим Ваалом, и стали совершать ему такое же служение, как и ханаанеи - с тофетами и ашерами (см. 4 Цар. XXIII, 4-30).

Хорошо зафиксирована библейской археологией история различных союзов и войн Израильского царства, приведшая в конечном итоге к его падению.

Так, Ахав, воевавший в Венедадом (Бен-Хаддамом), царем Сирии, побеждавший его при помощи Божией (3 Цар. XX), не только пощадил его, вызвав тем гнев пророка (3 Цар. XX, 35-42), но и вступил с ним в союз. Ахав, Венедад, Ирулени, царь Имафа и девять других соседних царей собрали войско для отражения нашествия Салманасара III.

Ассирийская надпись сообщает, что Венедад, как главнокомандующий коалиции вывел на поле армию, состоявшую из: 1200 колесниц, 1200 конницы, 20000 пехоты - собственного войска и союзников, в том числе Ахава, а также 700 колесниц, 7000 коней, 10000 пехоты со стороны Имафа, который и был целью нападения Салманасара III, продолжавшего захват соседних территорий, начатый еще его отцом; 2000 колесниц и 10000 пехоты Ахава, 500 человек пехоты племени гитов; 1000 "египтян", т.е. наемников; 10 колесниц и 10000 пехоты из Ирканата; 200 воинов Арвадских; 200 воинов из Усаната; 30 колесниц и 10000 пехоты из Сизана; 1000 верблюдов из Арбы и отряд царя Аммонитян.

Заключали цари израильские союзы и с Иудейским царством - как Ахав с Иосафатом (3 Цар. XXII, 29-36), так сын Ахава Иорам с тем же Иосафатом для войны с Мешей, царем Моавитским, восставшим против израильского господства. Об этом повествует "камень Меши" - обелиск из голубого базальта, найденный немецким миссионером Ф. А. Кляйном в 1868 г. к востоку от Мертвого моря (рис.67).

Начертанная на нем надпись царя Меши гласила:

"Тогда восстал Амврий, царь Израильский.

И угнетал Моава много дней;

Ибо Кемош разгневался на свою страну

И Амврию наследовал его сын, и он сказал так:

Я еще раз помилую Моава и его храм.

И Израиль погиб навеки.

И Амврий захватил округ Медевы,

И Израиль держал его в его дни и в дни сына его сорок лет

Но Кемош оказал милость Моаву в мои дни.

Я укрепил Ваалмеон, и сделал рвы вокруг него

И я построил город Кириаф - Аим

И мужи колена Гадова жили в течение веков вокруг Атарофа

И царь Израильский укрепил этот город

И я сражался против этого города, и взял его,

И предал смерти всех мужей города,

Чтобы угодить Кемошу, богу Моава

И я взял оттуда священные сосуды Ягве,

И поставил их перед лицом Кемоша в Кириафе

И я поселил в нем людей из Ширака и Шарората для жительства в нем

И Кемош сказал мне:

пойди, возьми город Нево у Израиля

И пошел в течение ночи,

И сражался против него от утренней зари до полудня

И взял его, и предал смерти всех его жителей...

И взял я оттуда священные сосуды Ягве

И принес их Кемошу

И царь Израильский укрепил Иахаз

И занял его и сражался со мною

Но Кемош прогнал его пред лицем моим.

И я взял из Моава двести мужей всего

И я осадил Иахаз, взял его и присоединил к Дивону.

Таким образом, эта история выглядит так: идумеи, подданные иудейского царя Иосафата захватили моавитский город Горонаим. Прорицатель объявил, что Кемош хочет показать милость к своему народу и храму, и намерен сокрушить Израиль, их угнетателя. По смерти Ахава весь округ к северу от Арнона перешел в руки Меши, и он, видя слабость Охозии, преемника Ахава, отложился от него, перестав платить дань. Израиль и Эдом пытались все вернуть, начав войну. Идумеи были прогнаны с юга, и Меша, в благодарность Кемошу, построил ему высоту в Кархе. Охозия умер, и Меша надеялся укрепитьсвое царство. Для этого он перешел в наступление и овладел г. Иахазом, чем и закончил освобождение Моава. После этого он соорудил ряд укреплений (2 Пар. XX, 1-3). После этого Меша, заключив союз с идумеями и моавитянами совершил нашествие на Иудею, но неудачно: возникло междуусобие в войске, когда моавитяне вместе с аммонитянами перебили идумеев и отступили. Израильским царем после Охозии, не имевшего сына стал его брат Иорам. Соединившись с Иосафатом, царем Иудейским и идумеями пошли на Моава - будучи разбитым и спасаясь от них Меша с остатками войска заперся в высокогорной крепости Кир-Харешет. После осады Меша, во главе 700 воинов совершил вылазку, неудачную, тогда на городской стене принес в жертву Кемошу сына - "это произвело большое негодование в израильтянах, и они отступили от него и возвратились в свою землю" (4 Цар. III, 27).По предположению Клермон-Ганно, до нас дошла только половина надписи; дальнейшее дополняется Библией, которая подробно повествует о войне против Меши Иорама израильского, Иосафата иудейскаго и эдомскаго царя (4Цар.III).

Продолжали цари израильские союзническую политику в отношении Тира, начатую еще Давидом и Соломоном. После смерти Хирама I (969-936), союзника Давида и Соломона царствовал сын его Валеазар (936-919), а после него – Абдастарт (919-910), убитый сыновьями своей кормилицы, которые затем царствовали один за другим (Астарт, Астарим, Фелит) до 878 года, когда известный из Библии отец Иезавели Итобаал (Ефваал) основал новую династию, убив Фелита. В это время ассирийское царство снова оправилось под управлением Ашшурназирпала, начавшего походы на запад (на рис.68

изображен совершающим жертвоприношение) и подчинившего Финикию - Ашшурназирпал упоминает царя Тира в числе признавших его власть и принесших ему дары.

С этого времени Израиль и Иудея тесно связаны с историей Новоассирийской державы, данником которой было первое (4 Цар.XVII,3). Мы не знаем точно, был ли данником Ассирии Иорам, сын Ахава, однако свергший его Ииуй таковым уже является: об этом повествует надпись на "Черном обелиске", найденном в 1846 году английским археологом Лайярдом среди развалин города Нимруда. Это четырехгранный столб из черного базальта, покрытый со всех сторон текстами и барельефными изображениями. На одном барельефе изображен Салманассар III. Он стоит, а какой-то вельможа кланяется ему - это израильский царь Ииуй, который искоренил весь род нечестивого Ахава (4 Цар. IX - X). Надпись над барельефом гласит: "Дань царя Ииуя из Бейт-Омри (т.е. из царского рода Амврия): серебро, золото, золотая чаша, золотые блюда..."

Из другого текста, найденного в 1961 году, следует, что Ииуй принес дань на восемнадцатом году царствования Салманассара, т.е. около 842 г. до Р.Х. Библия обходит молчанием тот факт, что Ииуй был данником ассирийского царя. Ассирийская же надпись объясняет, почему царь Дамаска вторгся в пределы Израиля и разрушил его города (3 Цар. X, 32-33). Это была месть за то, что Ииуй изменил антиассирийскому союзу, заключенному с Сирией, и перешел на сторону Ассирии.

Создание Новоассирийской державы связывают с именем Тиглатпаласара III (Тикульти-апал-Эшарра - "моя защита - сын Эшарры (т.е. бог Нинурта)"))(745-727 гг. до Р.Х.), которого привела к власти очередная гражданская война. Представлен Тиглатпаласар III на рис.69.

В Библии этот царь упоминается под именем Фул (4.Цар. XV,19): авторитет Вавилона в то время был столь велик, что Тиглатпаласар предпочел короноваться в качестве вавилонского царя под именем Пулу, объединив таким образом почти всю Месопотамию личной унией.

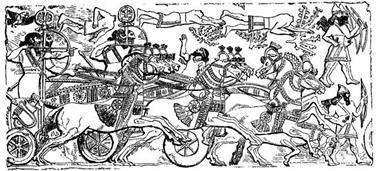

Именно с его царствования начинаются новые, небывалые доселе в Ассирии порядки. Раньше ассирийские воины отличались беспримерной жестокостью, свидетельства которой они часто оставляли на памятниках своего времени (рис.70),

теперь же жители завоеванных территорий массами насильственно переселяются в коренную Ассирию и в другие провинции. Такие депортации совершаются организованно и по плану - рис.71

и 72

показывают выселение пленных израильтян. Людей переселяют вместе с их семьями, имуществом и даже "вместе сих богами" - число невольных переселенцев измеряется сотнями тысяч. Угоняемых старались селить как можно дальше от их родины и вперемежку с другими племенами. Так же впоследствии ассирийцы поступили и с десятью северными коленами израильскими. Относительно дальнейшей их судьбы можно сказать следующее. Потомки колена Данова, сохранившие, как считают некоторые, в Эфиопии веру предков в допленном варианте, в 1980х - 1990х годах вывезены в Израиль. Относительно остальных колен, то Иерусалимский институт Амишав сделал предположительную идентификацию их с пуштунами. К подобным неординарным выводам этих исследователей подвигли следующие традиции пуштунов, выделяющие их среди прочего населения Среднего Востока, но при этом сближающие их с израильтянами: мальчики подвергаются обрезанию на восьмой день после рождения, женщины принимают ритуальную ванну после месячных очищений, женитьба происходит под балдахином и сопровождается обменом кольцами, с 13 лет мужчины носят накидку для молитв с бахромой, которая напоминает талит, но служит как коврик для молитв. К этим обычаям присоединяются и данные устной традиции пуштунов. Согласно этой традиции, родословная пуштунов восходит к Афгану, сыну Иеремии и внуку царя Саула. Древняя королевская династия Афганистана считала себя принадлежащей к колену Вениаминову и потомкам царя Саула. Названия этнических групп пуштунов напоминают названия племен Израиля: Рабани (Рувим), Шинвари (Симеон), Левани (Левий), Дафтани (Неффалим), Джаджани (Гад), Ашури (Асир), Юсулцай (Иосиф). Кабул - столица Афганистана - носит название древней деревни в Самарии, которую занимало колено Асира.

Тиглатпаласар III прошел до самого Персидского залива, громя халдейские племена и выселяя в Ассирию множество пленных. Но он не причинил никакого ущерба городам и всячески подчеркивал свою роль их защитника и покровителя. На востоке были разгромлены горные племена Загроса и созданы две новые области. Отсюда также было переселено множество людей. Между тем к Тиглатпаласару III обращался за помощью против Израиля иудейский царь Ахаз, что стимулировало захват ассирийцами Галилеи и Заиорданья с массовой депортацией их населения. Вот как повествуют об этом глиняные клинописные таблицы из Ассирии: "Бейт-Омри (Израиль), все города которого я присоединил к моей территории во время прежних походов я не включил только Самарию. Всего Неффалима я взял для Ассирии. Я поставил должностных лиц правителями над ними. Землю Бейт-Омри (Израиля), весь его народ и их владения я отобрал для Ассирии" (ср. 4 Цар. XV, 29). С именем израильского царя Менаима связано начало обострения отношений между Ассирией и Израилем. В 738 г. до Р.Х. Менаим перестал платить дань Ассирии. Через несколько лет Тиглатпалассар III двинул свои войска в Палестину и подступил, как повествует Библия, к стенам Самарии, заставив Менаима откупиться тысячью талантов серебра, что возобновляло суверенитет Ассирии (4 Цар. XV, 19-20).

В одном из дворцов ассирийских царей в Нимруде Лейярд нашел большое количество ваменных плит с надписями, содержавшими жизнеописание Тиглатпалассара III. Среди обычных похвал там фигурируют такие записи: "я получил дань от... Рецина из Дамаска, Менаима из Самарии, Хирама из Тира". Дальше идет длинное перечисление предметов, входящих в эту дань. А еще дальше сообщается о походе на Израиль: "Что касается Менаима, то я поразил его, как снежный ураган, и он бежал как одинокая птица и пал мне в ноги. Я вернул его на место и взял с него дань". О произведенном им при этом разрушении Дамаска (см. рис.73)

Тиглатпалассар говорит так: "Я обезглавил Разона, я осадил и взял дворец Венедада, его отца, построенный на высокой горе. 8000 жителей с их имуществом я увел в плен; 518 городов, 16 округов царства дамасского я превратил в пепел".

После взятия Дамаска Тиглатпалассар не трогал Самарию, но употребил интриги. В одной надписи он говорит, что "поставил" над Израилем царя Осию. А так как 4 Цар. XV, 30 свидетельствует о том, что Осия, сын Илы, убил Факея и воцарился вместо него, то можно предположить, что заговор Осии был составлен при поддержке Ассирии.

Наследнику Тиглатпаласара III, Салманасару V (726-722 гг. до Р.Х.), досталась империя, простиравшаяся от Персидского залива до Средиземного моря. Переоценив, видимо, свое могущество, Салманасар V попытался отменить привилегии священных храмовых городов. Поэтому его царствование оказалось недолгим. Он умер или, скорее, был убит во время осады Самарии, столицы Израильского царства. Падение Самарии и Израиля произошло от того, что на девятом году правления Осии он поддался влиянию фараона Сигора (по масоретскому тексту "Со" (4 Цар. XVII, 6)), однако мы знаем, что в то время правил фараон Бокхорис. Разрешение данного недоумения заключается в том, что ассирийские источники упоминают "Сибу египтянина", который поддержал Осию. Вполне возможно - это египетский военачальник Со, действовавший от имени фараона.

Некоторые исследователи Библии предполагали, что Самарию - столицу Израильского царства, взял Салманассар (см. 4 Цар. XVII, 5-6), но вот надпись на стене царского дворца в Хорсабаде свидетельствует об ином. Оказалось, что Салманассар начал осаду Самарии, но год спустя умер во время осады города. Город удалось занять лишь его преемнику - Саргону II, в 721 году до Р.Х. Рис.74  -рельеф из царского дворца в Дур - Шаррукине, представляющий Саргона II (721 - 705 гг. до Р. Х.). Реконструкция дворца - на рис.75.

-рельеф из царского дворца в Дур - Шаррукине, представляющий Саргона II (721 - 705 гг. до Р. Х.). Реконструкция дворца - на рис.75.

В обнаруженной археологами надписи Саргон сообщает: "В первый год моего царствования я осадил и покорил Самарию и увел как военную добычу двадцать семь тысяч двести девяносто жителей... город я отстроил и сделал его более прекрасным, чем прежде. Заселили его людьми из покоренных мною стран. Поставил над ними губернатора и обязал платить такую же дань, какую платят все другие подданные Ассирии".

Это сообщение важно и тем, что оно подтвердило слова пророка Исайи о времени взятия Самарии, считавшиеся до этой находки ошибочными: "В год, когда Тартан пришел к Азоту, быв послан от Саргона, царя Ассирийского, и воевал против Азота" (Ис. XX, 1). Эта же надпись сообщает и причины похода Тартана (т.е. ассирийского военачальника - туртанну, см. рис.76  изображен слева, справа - Саргон II). "Азария, царь Азота, положил в сердце своем не платить больше дани. В гневе моем я пошел на Азот с моими телохранителями. Я победил Азот и Геф. Я похитил их драгоценности и покорил их народ. Их землю я заселил народами с Востока. Я брал дань с филистимлян, Иуды, Эдома и Моава".

изображен слева, справа - Саргон II). "Азария, царь Азота, положил в сердце своем не платить больше дани. В гневе моем я пошел на Азот с моими телохранителями. Я победил Азот и Геф. Я похитил их драгоценности и покорил их народ. Их землю я заселил народами с Востока. Я брал дань с филистимлян, Иуды, Эдома и Моава".

О степени разрушения Самарии говорят раскопки: лишь вокруг вершины сохранялись казематные стены, что связывается с превращением города в один из центров подчиненной Ассирии области. Находившиеся за ними массивные постройки были уничтожены полностью, и возникшие на их месте позднейшие сооружения строились уже по совсем иным планам. В перекрывавших разгром слоях появляются новые формы, не имеющие корней в Палестине и принадлежащие ассирийскому стилю, представленному в Нимруде. Такая же смена и в планировке, и в архитектурном стиле, и в керамике фиксируется и в Мегиддо, и в Тель эль-Фаре, и в ряде других городов. Данное обстоятельство красноречиво подтверждает сообщение Священного Писания о заселении Самарии представителями различных народов, переселенных сюда по повелению царя Ассирии (4Цар. ХVII, 24 - 41). Вся территория бывшего северного царства была разделена на несколько непосредственно подчиненных Ассирии территориальных единиц со своими главными городами, в том числе с Мегиддо и Самарией.

Последовавший за ассирийским завоеванием период в Мегиддо документируется III слоем, показатели которого, по словам А. Мазара, типичны для рядового центра ассирийской провинции. Характерная для израильских городов круговая планировка с радиальными улицами заменена ортогональным планом с параллельными улицами, разделявшими блоки домов. Жилые и административные кварталы резиденции ассирийского наместника располагались вблизи ворот. В планировке этих официальных сооружений сочетание ассирийских и местных традиций с определенной доминантой первых: в основу положен открытый двор, по всем четырем сторонам которого находились ряды помещений. О превращении в ассирийскую крепость Гезера свидетельствуют архитектурные остатки, группы керамики и прочих находок, два документа административного характера. Кроме того, в Бейт-Шеане (совр. Тель-эль-Хеси) ассирийского времени были построены храмы Дагона и Астарты.

ИУДЕЯ.

Царство Иудейское, бывшее преемником духовных традиций державы Давида и Соломона, в плане государственном представляло величину значительно меньшую, чем царство Израильское. Небольшое по территории и населению оно было сильно в силу своего внутреннего единства, обусловленного не только преемственностью власти потомков Давида, но и тем, что только колено Иудино, как свидетельствуют археологические раскопки, выполнило в свое время повеление об изгнании и уничтожении всего языческого населения. Это обусловило и приверженность вере отцов и куда более примитивный характер Иудеи как государственного образования. Иной в Иудее была и степень имущественного и социального расслоения: в городах Израильского царства, так же как в городах Финикии среди многочисленных жилых зданий, состоявших из одного помещения и внутреннего дворика, выделялись немногие двухэтажные дома с 4 - 10 помещениями вокруг двора, в городах же царства Иудейского преобладали небольшие однотипные дома.

Одно из первых событий в истории Иудеи - нашествие фараона Сусакима (Шешонка) (3 Цар. XIV, 25-26), представленного на рис.77  в короне Нижнего Египта, справа, короне Верхнего Египта - фараон Тахарка. Шешонк I (тронное имя Хеджхеперра) (950-929 до Р.Х.), основатель XXII ливийской династии. "Новый царь, - пишет о нем академик Б. А. Тураев, - был крупной личностью, подобных которой давно не было на престоле фараонов, и он на один момент даже напомнил Египту былое величие. Он следит за палестинскими делами, роднится с Соломоном и даже дарит ему вновь завоеванный египетскими войсками Гезер, но в то же время готовит ему Адада и Иеровоама, а когда с его смертью призрачность еврейского великодержавия обнаружилась, Шешонк немедленно решил воспользоваться временем как для того, чтобы напомнить в Сирии о египетском владычестве, так и для того, чтобы пополнить свою казну за счет сокровищ, накопленных Соломоном. Библия повествует, что... Сусаким с несметным войском напал на Иудею, взял Иерусалим, разграбил храм и дворец, унеся золотые украшения, устроенные Соломоном".

в короне Нижнего Египта, справа, короне Верхнего Египта - фараон Тахарка. Шешонк I (тронное имя Хеджхеперра) (950-929 до Р.Х.), основатель XXII ливийской династии. "Новый царь, - пишет о нем академик Б. А. Тураев, - был крупной личностью, подобных которой давно не было на престоле фараонов, и он на один момент даже напомнил Египту былое величие. Он следит за палестинскими делами, роднится с Соломоном и даже дарит ему вновь завоеванный египетскими войсками Гезер, но в то же время готовит ему Адада и Иеровоама, а когда с его смертью призрачность еврейского великодержавия обнаружилась, Шешонк немедленно решил воспользоваться временем как для того, чтобы напомнить в Сирии о египетском владычестве, так и для того, чтобы пополнить свою казну за счет сокровищ, накопленных Соломоном. Библия повествует, что... Сусаким с несметным войском напал на Иудею, взял Иерусалим, разграбил храм и дворец, унеся золотые украшения, устроенные Соломоном".

В Карнакском храме Амона сохранился список разгромленных в ходе этих событий палестинских городов. На рис.78  представлены названия четырех из них - Рехова, Сунема, Беф-Сана и Таанаха. А. Мазар считал, что целью Шешонка могло быть нарушение израильской и финикийской торговли с Южной Аравией и реставрация египетской гегемонии над торговлей. Примечательно, что Шешонк, в погоне за длиной списка, включил в него все незначительные местности, нигде более не встречающаяся; в этих же видах он из двойных наименований (напр. Хакель-Абрам - Поле Авраама) делал два разных имени и т.п. Далее, отождествленные имена, напр. Раббат, Тааннах (Фаанех), Сунем, Бейт-Шан (Вефсан), Рехоб, Хафараим, Маханаим, Гаваон, Бейт-Хорон (Вефорон), Айалон, Мегиддо, Адама и др., указывают, что поход был направлен не только против Иудеи, но и захватил почти всю территорию царства Иеровоама - это подтверждается также находкой на территории Северного царства, в Мегиддо, фрагмента стелы с именем Шешонка - рис.79.

представлены названия четырех из них - Рехова, Сунема, Беф-Сана и Таанаха. А. Мазар считал, что целью Шешонка могло быть нарушение израильской и финикийской торговли с Южной Аравией и реставрация египетской гегемонии над торговлей. Примечательно, что Шешонк, в погоне за длиной списка, включил в него все незначительные местности, нигде более не встречающаяся; в этих же видах он из двойных наименований (напр. Хакель-Абрам - Поле Авраама) делал два разных имени и т.п. Далее, отождествленные имена, напр. Раббат, Тааннах (Фаанех), Сунем, Бейт-Шан (Вефсан), Рехоб, Хафараим, Маханаим, Гаваон, Бейт-Хорон (Вефорон), Айалон, Мегиддо, Адама и др., указывают, что поход был направлен не только против Иудеи, но и захватил почти всю территорию царства Иеровоама - это подтверждается также находкой на территории Северного царства, в Мегиддо, фрагмента стелы с именем Шешонка - рис.79.  Список начинался с севера и заканчивался филистимскими городами Экроном и Рафией. Почему Шешонк не пощадил Иеровоама, неизвестно. Может быть, тот не выполнил своих обязательств, стал вести себя самостоятельно и не платил дани: в одной карнакской надписи Шешонк вручает Амону дань Сирии и Нубии. Таким образом, как будто снова наступили времена Тутмосов и Рамсеса II. Последний все еще продолжал служить образцом. Шешонк нарочно поместил свой победный памятник рядом с его рельефами и над изображением Амона начертал длинную надпись. Предполагаемые маршруты похода Шешонка представлены на рис.80.

Список начинался с севера и заканчивался филистимскими городами Экроном и Рафией. Почему Шешонк не пощадил Иеровоама, неизвестно. Может быть, тот не выполнил своих обязательств, стал вести себя самостоятельно и не платил дани: в одной карнакской надписи Шешонк вручает Амону дань Сирии и Нубии. Таким образом, как будто снова наступили времена Тутмосов и Рамсеса II. Последний все еще продолжал служить образцом. Шешонк нарочно поместил свой победный памятник рядом с его рельефами и над изображением Амона начертал длинную надпись. Предполагаемые маршруты похода Шешонка представлены на рис.80.

Внук Ровоама, пострадавшего от нашествия Шешонка предпринимал серьезные шаги для укрепления своего государства: им был заключен союз с Венедадом Сирийским против Израиля (3 Цар. XV, 18-20). Как известно, следствием этого союза было поражение Ваасы, царя израильского и построение Асой пограничных крепостей - Гивы Вениаминовой и Мицпы (Массифы) (3 Цар. XV, 22). Последняя была раскопана в 1927 - 1935 годах в Тель эн-Насбе американцем В. Бейдом - находки свидетельствовали о том, что построение крепости действительно относится к IX в. до Р.Х., реконструкция ее представлена на рис.81.

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 534 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!