|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Кровоснабжение головного мозга.Осуществляется парными внутренними 6 страница

|

|

Кора лобных, теменных, височных и затылочных долей имеет связи с мостом мозга. Эти волокна являются аксонами первых нейронов различных корково-мостомозжечковых путей. Лобно-мостовые волокна локализуются в передней ножке внутренней капсулы. В среднем мозге они занимают медиальную четверть ножек мозга вблизи межножковой ямки. Волокна, идущие из теменной, височной и затылочной долей коры, проходят через заднюю часть задней ножки внутренней капсулы и заднелатеральную часть ножек мозга. Все эти корково-мостовые волокна образуют синапсы с группами нейронов в основании моста мозга. Эти вторые нейроны посылают аксоны к контралатеральной коре мозжечка. Вследствие этого кора мозжечка получает как бы копии всех двигательных импульсов, которые исходят из коры большого мозга. Мозжечок получает также информацию о всей двигательной активности, происходящей на периферии. Таким образом, он оказывает контролирующее и уравновешивающее («балансирующее») влияние на произвольные движения через экстрапирамидную систему.

Средние мозжечковые ножки в основном состоят из пересекающихся мостомозжечковых волокон.

Верхние мозжечковые ножки содержат эфферентные волокна, начинающиеся в нейронах ядер мозжечка. Эти волокна идут к контралатераль- красному ядру, таламусу, ретикулярной формации и стволу мозга. Та-

:,кортикальные волокна достигают коры, от которой нисходят корково-, s волокна. Таким образом замыкается важный круг обратной

л. идущий от коры большого мозга к ядрам моста, коре мозжечка, зуб-

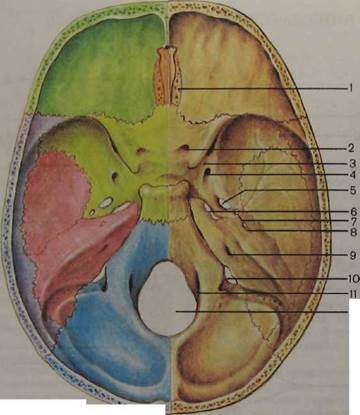

Рис. 3.34. Пути проприоцептивной чувствительности мозжечка (схема). 1 — рецепторы; 2 — задний канатик; 3 - передний спинно-мозжечковый путь (неперекре-щенная часть); 4 — задний спинно-мозжечковый путь; 5 — спинно-оливный путь; 6 — передний спинно-мозжечковый путь (перекрещенная часть); 7 - оливомозжечковый путь; 8 -нижняя мозжечковая ножка; 9 - верхняя мозжечковая ножка; 10 - к мозжечку; 11 - медиальная петля; 12 - таламус; 13 - третий нейрон (глубокой чувствительности); 14 - кора большого мозга.

чатому ядру, а оттуда назад к таламусу и коре большого мозга. Дополнительный круг обратной связи идет от красного ядра к нижним оливам через центральный покрышечный путь, оттуда к коре мозжечка, зубшощади назад к красному ядру. Таким образом, мозжечок 0П0СРед0 ет двигательную активность спинного мозга через свои

ядром и ретикулярной формацией, от которых н~^товыд^й! кр^ноядерно-спинномозговые и ретикулярно-спинномозговые пути деи

ствие мозжечковых влияний ипсилатерально вследствие двойного пере

креста волокон в этой системе. Волокна исхс^е от ^ап^ир,

переходят на противоположную сторону по пути^< красны* Ф

нисходящего красноядерно-спинномозгового пути перекр щ

в перекресте Фореля вскоре после выхода из красных «W _

Верхние мозжечковые ножки несут тол «о отш^аот р ^

передний спинно-мозжечковый, который оканчивается

ЛУМеМозжечок получает чувствительную ^^^^Г

лов ЦНС (рис. 3.34). Онта^,е^4ыми образованиями в регулирующих

скольку его ядра служат эфферентными оиу больших полуша-

кольцах обратной связи. Хотя мозжечок ™»^™££ь автоштизирова.

рий через таламокортикальные волокна, его д н ной функц„и

на. Это одна из причин, затрудняющих опр д | ^

сечка. Все, что известно об этой структуре, представляет собой интеграцию эмбриологических, сравнительно-анатомических и экспериментальных данных с клиническими наблюдениями поражений мозжечка.

сечка. Все, что известно об этой структуре, представляет собой интеграцию эмбриологических, сравнительно-анатомических и экспериментальных данных с клиническими наблюдениями поражений мозжечка.

Мозжечок обеспечивает координацию движений и регуляцию мышечного тонуса, будучи частью комплексного регуляторного и имеющего обратную связь механизма. Архицеребеллум получает информацию о пространственном положении головы от вестибулярной системы и о движениях головы посредством кинетических импульсов от рецепторов полукружных каналов. Это позволяет мозжечку синергично модулировать спинномозговые двигательные импульсы, что обеспечивает поддержание равновесия вне зависимости от положения или движений тела. Повреждение клочково-узелковой зоны ведет к нарушению равновесия и неустойчивости при стоянии (астазия) и ходьбе (абазия). Мозжечковая атаксия не увеличивается при закрытых глазах в противоположность атаксии, вызванной поражением задних канатиков спинного мозга. Мозжечковая атаксия является результатом неспособности мышечных групп к координированному действию (асинергия).

Повреждение клочково-узелковой зоны нарушает реакцию на калорическую и ротаторную пробы, применяемые при проверке вестибулярной функции. Аналогичная утрата функции вызывается прерыванием путей, идущих к клочково-узелковой зоне или от нее. Равновесие поддерживается следующей рефлекторной дугой: импульсы, начинающиеся в лабиринте, идут как прямо, так и опосредованно через вестибулярные ядра в архицеребеллум и затем к ядрам шатра, откуда эфферентные импульсы возвращаются к латеральным вестибулярным ядрам и далее — в ретикулярную формацию. Через преддверно-спинномозговые и ретикулярно-спинномозговые пути, задний продольный пучок импульсы достигают клеток передних рогов и модулируют их активность.

Палеоцеребеллум получает афферентные импульсы от спинного мозга через передние и задние спинно-мозжечковые и от дополнительного клиновидного ядра через клиновидно-мозжечковый путь. Эфферентные импульсы от палеоцеребеллума модулируют активность антигравитационной мускулатуры и обеспечивают достаточный для прямостояния и прямохож-дения мышечный тонус. Спинномозговые импульсы проецируются в кору палеоцеребеллума в соматотопическом порядке, отражая в каждом из полушарий мозжечка ипсилатеральную половину тела. Кора области, прилежа-шей к червю, «проецируется» в пробковидное и шаровидное ядра, кора червя — в ядро шатра.

Эфферентные волокна нейронов глубоких ядер мозжечка пересекаются в верхних мозжечковых ножках, прежде чем они достигнут контралате-ральных красных ядер. Нисходящие красноядерно-спинномозговые и крас-ноядерно-ретикулярные пути опять пересекаются и модулируют активность двигательных нейронов ствола и спинного мозга, расположенных ип-силатерально (по отношению к ядрам мозжечка) и контралатерально (по отношению к красным ядрам). Импульсы, исходящие из мозжечковых ядер, также направляются к таламусу, а оттуда — к полосатому телу, влияя таким образом и на экстрапирамидную систему.

Сочетанное действие палеоцеребеллума и архицеребеллума обеспечивает контроль тонуса скелетных мышц и тонкую, синергичную координацию агонистов и антагонистов, что делает возможными нормальную стати-

и походку. Поражение палеоцеребеллума вызывает туловищную атак-

сию. Однако поражение редко ограничивается палеоцеребеллумом так как имеется некоторое функциональное перекрытие между палеоцеребеллумом и неоцеребеллумом. Поэтому во многих случаях невозможно считать ту или иную клиническую симптоматику проявлением поражения ограниченной области мозжечка.

Методика исследования. Исследуют следующие функции: координацию, плавность, четкость и содружественность движений, мышечный тонус. Нарушение координации движений называется атаксией. Сила мыши при этом может быть полностью сохранена. Координация движений - тон-кодифференцированное участие ряда мышечных групп в любом двигательном акте, в результате чего получается нужное движение. Координация движений осуществляется при помощи проприоцептивньгх импульсов.

Различают динамическую атаксию (при выполнении произвольных движений конечностей, особенно верхних), статическую (нарушение равновесия в положении стоя и сидя) и статико-локомоторную (расстройства стояния и ходьбы). Мозжечковая атаксия развивается при сохраненной глубокой чувствительности и проявляется в форме динамической или статической.

Пробы на выявление динамической атаксии. Пшхьценосовая проба (рис. 3.35): больному предлагают с закрытыми глазами дотронуться указательным пальцем до кончика носа.

Пятонно-коленная проба (рис. 3.36): больному, лежащему на спине, предлагают с закрытыми глазами попасть пяткой одной ноги на колено другой и провести ею по голени вниз. При этом обращают внимание на то, точно ли попадает больной в намеченную цель и нет ли при этом интенци-онного тремора.

Пальце-пальцевая проба: больному предлагают кончиками указательных пальцев дотронуться до кончиков пальцев исследующего, который садится напротив. Сначала пробу проводят с открытыми глазами больного, затем с закрытыми.

Пробы на выявление статической и статико-локомоторной атаксии

Отмечается характерное нарушение походки: больной ходит, широко рас

ставляя ноги, шатаясь из стороны в сторону и отклоняясь от линии ходь

бы - «походка пьяного» (рис. 3.37), не может стоять. Отклонение в сто

рону при ходьбе, а в выраженных случаях и падение наблюдается в сторо

ну поражения мозжечка. -™«пш»пг

Проба Ромберга (рис. 3.38): больному предлагают стоять сдвинув нос

ки и пятки, с закрытыми глазами и обращают внимание на то, ^бГром"

рону отклоняется туловище. Существуем "ес^ЬруКВиРвперед; отклонение

берга: 1) больному предлагают стоять, ьыи у кг нмтянув dvkh

туловища усиливается, если больной стоит, за^в^л ™^«£™н™

вперед и поставив ноги одну впере^пДРуназал при этом отклонение туло-стоит, закрыв глаза и запрокинув голову назад, при si

вища более выражено. содружественное™ движений прояв-

Нарушение плавности, чс™с™]™^™етриа. Дисметрия - несо-

ляется на пробах на выявление дисметрииг ^^г»^аНавливается слишком

размерность движений. Движение чрезмерна^ Первый П|1(

поздно, выполняется порывисто, с= "™"L ые по объему. Он не можег

больному предлагается взять предметы, ра^и предмета, который

заранее расставить пальцы сост»етс1^ннообъему^о р^ ^^ нужно взять. Так, если больному ^^ZlTL гораздо позднее, слишком широко расставляет пальцы и замык

|

|

|

|

| Рис. 3.38. Проба Ромберга. |

| Рис. 3.39. Асинергия Бабинского. |

Рис. 3.35. Пальценосовая проба.

Рис. 3.36. Пяточно-коленная проба.

Рис. 3.37. Больной с атактической походкой (а), неровным почерком и макрографией (б).

требуется. Второй прием: больному предлагают вытянуть руки вперед ладонями вверх и по команде врача вращать руки ладонями вниз. При этом на пораженной стороне больной совершает движения медленнее и с избыточной ротацией. Если нужное движение осуществляется в гораздо большем объеме, это называется гиперметрией. Например, при выполнении пяточ-но-коленной пробы больной заносит ногу гораздо дальше цели. Проводя карандашом заданную линию до поставленной точки, он продолжает линию гораздо дальше.

Другие пробы. Проба на выявление адиадохокинеза (невозможность оы-стро выполнять чередующиеся противоположные по направлению движения). Больному предлагают попеременно произвести быстрые движения кистями — пронацию и супинацию.

| у него |

| туловиша, |

Асинергия Бабинского (рис. 3.39). Больному предлагают сесть со скрещенными на груди руками. При поражении мозжечка сесть не удается[без помощи рук. При этом больной совершает ряд вспом,огате^Н^/'ИДе^^ начинает качаться из стороны в сторону, поднимает обе ноги, так происходит изолированное сокращение только сгибателей б^Ч лать шаг, стоящий больной заносит ногу далеко вперед, не с как это делает здоровый человек, и при этом может Упа^ть ^р

| становится |

Проба Шилъдера. Больному предлагают вытянуть руки вперед закрь глаза, поднять одну руку кверху и опустить ее до ^^J^l^l затем сделать наоборот. При поражении мозжечка больной опустит ниже вытянутой, не может точно выполнить прооу.

Речь больных с мозжечковыми ™Р™&™М»т™™*™ замедленной, растянутой и как бы толчкообразной, подчеркивает слог Такая речь называется скандированной.

Нистагм — непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой и енной фазами) движения глазных яблок — может быть горизонталь- вертикальным и ротаторным. Нистагм рассматривается как проявление интенционного дрожания глазных яблок.

Нистагм — непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой и енной фазами) движения глазных яблок — может быть горизонталь- вертикальным и ротаторным. Нистагм рассматривается как проявление интенционного дрожания глазных яблок.

Расстройство почерка является следствием нарушения координации мх движений и дрожания. Почерк становится неровным, линии — зиг- эбразными, больной не соизмеряет букв: одни слишком маленькие, другие, наоборот, большие (мегалография).

Мозжечковый «парез» (астения, адинамия) — не истинное снижение мышечной силы, а снижение мышечного тонуса, вследствие чего снижается мышечная сила.

При поражениях мозжечка отмечаются следующие виды гиперкинезов: П ннтенционное дрожание, или тремор, возникающее при произвольных целенаправленных движениях и усиливающееся при достижении конечной цели (например, если больному предлагают дотронуться указательным пальцем до кончика носа, то по мере приближения к носу тремор усиливается; 2) миоклонии — быстрые клонические подергивания мышц или их отдельных пучков.

Возникновение интенционного тремора при поражении мозжечка объясняют разделением во времени двух фаз произвольного движения. Для выполнения плавного, слитного произвольного движения требуется одновременное поступление к передним рогам спинного мозга пирамидного и мозжечкового импульсов. Под влиянием пирамидных импульсов возникает двигательный акт и одновременно поступающие мозжечковые импульсы вносят поправку на инерцию. При поражении мозжечка мозжечковые импульсы запаздывают, слитное выполнение обеих фаз произвольного движения, наблюдающееся в норме, расстраивается, противодвижение под влиянием мозжечковых импульсов запаздывает и возникает движение с отдачами, называемое интенционным тремором. Появление мозжечкового тремора связывают с вовлечением в процесс систем зубчатого ядра. Миоклонии возникают при вовлечении в патологический процесс стволовых образований и их связей с мозжечком. Нарушается система связей: зубчатые ядра — красные ядра — нижние оливы. При поражении связей зубчатого ядра с красным ядром могут возникать экстрапирамидные гиперкинезы, при поражении нижней оливы или ее связей с зубчатым ядром наблюдаются миоклонии языка, глотки, мягкого неба.

Гипотония мышц проявляется вялостью, дряблостью мышц, избыточной экскурсией в суставах. Обнаруживается при пассивных движениях. Могут быть снижены сухожильные рефлексы. Гипотонией мышц и нарушением антагонистической иннервации объясняется симптом отсутствия обратного толчка: больной держит руку перед собой, с силой сгибая ее в локтевом суставе, в чем ему оказывается сопротивление. При внезапном прекращении сопротивления рука больного с силой ударяет в грудь. У здоро-человека этого не происходит, так как быстрое включение в действие антагонистов — разгибателей предплечья (обратный толчок) предотвращает 'аятникообразные рефлексы обусловлены также гипотонией. При *довании коленного рефлекса в положении сидя со свободно свисаю-к) шетки голенями после удара молоточком наблюдается несколько тьных» движений голени.

юнение постурапьных рефлексов также является одним из симпто- 1ИЯ мозжечка. Пальцевой феномен Дойникова: если сидящему

больному предложить удержать в положении супинации кисти рук с i разведенными пальцами (положение на коленях), то на стороне мозжечкового поражения происходят сгибание пальцев и пронация кисти

Недооценка тяжести предмета, удерживаемого рукой, также является своеобразным симптомом, наблюдающимся на стороне поражения мозжечка.

Семиотика мозжечковых расстройств. Для поражения червя характерны преимущественная атаксия туловища, нарушение статики, падение больного вперед или назад, атаксия при ходьбе.

Поражение полушарий мозжечка приводит к изменению выполнения локомоторных проб (пальценосовой, пяточно-коленной), интенционному тремору в конечностях на стороне поражения, мышечной гипотонии. Поражение ножек мозжечка сопровождается развитием клинических симптомов, обусловленных повреждением соответствующих связей. При поражении нижних ножек наблюдаются нистагм, миоклонии мягкого неба, при поражении средних ножек — нарушение локомоторных проб, при поражении верхних ножек — появление хореоатетоза, рубрального тремора.

|

| Глава 4 |

ЧЕРЕПНЫЕ НЕРВЫ.

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ

4.1. Черепные нервы

В формировании клинического симптомокомплекса при поражении любого черепного нерва принимают участие не только его периферические структуры, которые в анатомическом понимании представляют собой черепной нерв, но и другие образования в стволе мозга, в подкорковой области, больших полушариях мозга, включая определенные области коры головного мозга.

Для врачебной практики имеет значение определение той области, в которой располагается патологический процесс, — от самого нерва до его коркового представительства. В связи с этим можно говорить о системе, обеспечивающей функцию черепного нерва.

Среди 12 пар черепных нервов (рис. 4.1, 4.2) три пары являются только чувствительными (I, II, VIII), пять пар — двигательными (III, IV, VI, XI, XII) и четыре пары — смешанными (V, VII, IX, X) (рис. 4.3). В составе III, V, VII, IX, X пар имеется большое число вегетативных волокон. Чувствительные волокна имеются также в составе XII пары.

Система чувствительных нервов представляет собой гомолог сегментарной чувствительности других участков тела, обеспечивающей проприо- и экстрацептивную чувствительность. Система двигательных нервов является частью пирамидного корково-мышечного пути. В связи с этим система чувствительного нерва, подобно системе, обеспечивающей чувствительность любого участка тела, состоит из цепи трех нейронов, а система двигательного нерва, подобно корково-спинномозговому пути, состоит из двух нейронов.

Обонятельные нервы — nn. olfactorii (I пара). Структурно I пара череп

ных нервов не гомологична остальным нервам, так как образуется в резуль-

зыпячивания стенки мозгового пузыря. Он является частью системы

обоняния, состоящей из трех нейронов. Первые нейроны — биполярные

клетки, расположенные в слизистой оболочке верхней части носовой по-

га (рис. 4.4). Немиелинизированные отростки этих клеток образуют с

■-тороны около 20 ветвей (обонятельные нити), которые проходят

53 решетчатую пластинку решетчатой кости и входят в обонятельную

>нщу. Эти нити и являются собственно обонятельными нервами, Вто-

нейроны — миелинизированные отростки клеток обонятельной луко-

ы, образующие обонятельный тракт и оканчивающиеся в первичной

шьной коре (периамигдалярная и препириформная области), глав

ны* и в боковой обонятельной извилине и в миндалевидном теле

gdakrideum). Третьи нейроны — нейроны первичной обонятель

ной коры, аксоны которых заканчиваются в передней части парагиппокам-

/ извилины (энторинальная область, поле 28). Это и является корти-

ю проекционных полей и ассоциативной зоной обонятель-

Рис. 4.1. Основание головного мозга с корешками черепных нерве 1 - гипофиз; 2 - обонятельный нерв; 3 - зрительный нерв; 4 - глазе 5 - блоковый нерв; 6 - отводящий нерв; 7 - двигательный корешок - чувствительный корешок тройничного нерва; 9 - лицевой нерв; 10 - промежуг -.пи- 11 - ппР.ппПРпнп.упИт1говый неов; 12 - языкоглоточный нерв; 13 - блуждающий

| 16 - спинномозговые корешки доба- |

нерв; 11 — преддверно-улитковый нерв;

нерв, 14 - добавочный нерв; 15 - подъязычный нерв; >«

вочного нерва; 17 - продолговатый мозг; 18 - мозжечок; 19 - тройничный у*л,

ножка мозга; 21 — зрительный тракт.

ной системы. Следует иметь в виду, что третьи нейроны.сюэаны ско, выми проекционными полями как своей, так и противолголожной сто!

переход части волокон на другую сторону происходит чер спайку. Эта спайка соединяет обе обонятельные области и висо обоих полушарий большого мозга, а также обеспечивает связь с лимб!

кой системой.

|  |

|

Рис. 4.2. Отверстия внутреннего основания черепа.

Рис. 4.2. Отверстия внутреннего основания черепа.

1 — решетчатая пластинка решетчатой кости (обонятельные нервы); 2 — зрительный канал (зрительный нерв, глазная артерия); 3 — верхняя глазничная щель (глазодвигательный, блоковый, отводящий нервы), глазной нерв — I ветвь тройничного нерва; 4 — круглое отверстие (верхнечелюстной нерв — II ветвь тройничного нерва); 5 — овальное отверстие (нижнечелюстной нерв — III ветвь тройничного нерва); 6 — рваное отверстие (симпатический нерв, внутренняя сонная артерия); 7 — остистое отверстие (средние менингеальные артерии и вены); 8 — каменистое отверстие (нижний каменистый нерв); 9 — внутреннее слуховое отверстие (лицевой, преддверно-улитковый нервы, артерия лабиринта); 10 — яремное отверстие (языкоглоточный, блуждающий, добавочный нервы); 11 — подъязычный канал (подъязычный нерв); 12 — большое затылочное отверстие (спинной мозг, мозговые оболочки, спинномозговые корешки добавочного нерва, позвоночная артерия, передняя и задняя спинномозговые артерии). Зеленым цветом обозначена лобная кость, коричневым — решетчатая, желтым — клиновидная, фиолетовым — теменная, красным — височная, синим — затылочная.

Обонятельная система связана посредством медиального пучка переднего мозга и мозговых полосок таламуса с гипоталамусом, вегетативными зонами ретикулярной формации, со слюноотделительными ядрами и дорсальным ядром блуждающего нерва. Связи обонятельной системы с тала-мусом, гипоталамусом и лимбическои системой обеспечивают сопровождение эмоциями обонятельных ощущений.

Рис. 4.3. Расположение ядер черепных нервов в стволе мозга (схема). 1 — добавочное ядро глазодвигательного нерва; 2 — ядро глазодвигательного нерва; 3 — ядро блокового нерва; 4 — двигательное ядро тройничного нерва; 5 — ядро отводящего нерва; 6 — ядро лицевого нерва; 7 — верхнее слюноотделительное ядро (VII нерв); 8 — нижнее слюноотделительно ядро (IX нерв); 9 — заднее ядро блуждающего нерва; 10 — двойное ядро (IX, X нервы); 11 — ядро подъязычного нерва; 12 — верхний холмик; 13 — медиальное коленчатое тело; 14 — нижний холмик; 15 — ядро среднемозгового пути тройничного нерва; 16 — средняя мозжечковая ножка; 17 — мостовое ядро тройничного нерва; 18 — лицевой бугорок,

19 — вестибулярные ядра (VIII нерв);

20 — улитковые ядра (VIII нерв);

21 — ядро одиночного пути (VII, IX

нервы); 22 — ядро спинномозгового

пути тройничного нерва; 23 — тре

угольник подъязычного нерва. Крас

ным цветом обозначены двигательные

ядра, синим — чувствительные, зеле

ным — парасимпатические.

Методика исследования. Состояние обоняния характеризуется способностью восприятия запахов различной интенсивности каждой половиной носа в отдельности и идентификации (узнавания) различных запахов. При спокойном дыхании и закрытых глазах проводится прижатие пальцем крыла носа с одной стороны и постепенное приближение пахучего вещества к другой ноздре. Лучше всего использовать знакомые нераздражающие запахи (летучие масла): хозяйственное мыло, розовую воду (или одеколон), горькоминдальную воду (или валериановые капли), камфору. Следует избегать использования раздражающих веществ, таких как нашатырный спирт или уксус, так как при этом одновременно возникает раздражение окончаний тройничного нерва. Отмечается, правильно ли идентифицируются запахи. При этом необходимо иметь в виду, свободны ли носовые пути или имеются катаральные выделения из носа. Хотя обследуемый может быть неспособным назвать тестируемое вещество, само осознание наличия запаха исключает аносмию (отсутствие обоняния).

▲ Симптомы поражения. Нарушение восприятия запаха - аиосмия (отсутствие обоняния). Двусторонняя аносмия обычно наблюдается при вирусной инфекции, поражающей верхние дыхательные пути, ринитах. Односторонняя аносмия может иметь диагностическое значение при таких поражениях головного мозга, как опухоль основания лобной доли.

Гиперосмия — повышенное обоняние отмечается при некоторых формах истерии и иногда у кокаиновых наркоманов.

4 9 7

Рис. 4.4. Обонятельные нервы.

1 — обонятельный эпителий, биполярные обонятельные клетки; 2 —■ обонятельная луковица; 3 — медиальная обонятельная полоска; 4 — латеральная обонятельная полоска; 5 — медиальный пучок переднего мозга; 6 — задний продольный пучок; 7 — ретикулярная формация. 8 — прегрушевидная область; 9 — поле 28 (энторинальная область); 10 — крючок и

миндалевидное тело.

Паросмия — извращенное ощущение запаха наблюдается в некоторых случаях шизофрении, поражения крючка парагиппокампальной извилины и при истериях.

Обонятельные галлюцинации в виде запахов наблюдаются при некоторых психозах и при эпилептических припадках, которые вызываются поражением крючка парагиппокампальной извилины.

Обонятельный нерв может служить входными воротами для крипто-генных инфекций мозга и менингеальных оболочек, например полиомиелита, эпидемического менингита и энцефалита. Нарушение обоняния может быть вызвано воспалительными и другими повреждениями полости носа, переломом костей передней черепной ямки, опухолями лобных долей и области гипофиза, менингитами, гидроцефалией, посттравматическим церебральным синдромом, атеросклерозом, церебральным инсультом, определенными лекарственными интоксикациями, психозами, неврозами и врожденными дефектами. Специфические синдромы, обусловленные вовлечением обонятельного нерва, включают синдром Фостера—Кеннеди и эпилептическую ауру (обонятельное ощущение — предвестник припадка).

Зрительный нерв - п. opticus (II пара). Образован из аксонов мульти-полярных клеток сетчатки, которые доходят до наружного коленчатого связи ТаКЖС ^ ЦеНТраЛЬНЫХ волокон, являющихся элементами обратной

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 965 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!