|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Раздел II. Расцвет Средневековья

|

|

Глава IV. Средневековый город в Западной и Центральной Европе.

Глава V. Католическая церковь в XI–XIII веках. Крестовые походы.

Глава VI. Образование централизованных государств в Западной Европе.

Глава VII. Феодальная раздробленность в Центральной Европе.

Глава VIII. Гуситское движение в Чехии.

Глава IX. Османская империя в XIV–XVI веках.

Глава Х. Культура Западной Европы в XI–XV веках.

Глава XI. Народы Азии, Америки и Африки в средние века.

Раздел III. Позднее Средневековье.

Укажите правильный ответ: 1) формационная; 2) цивилизационная; 3) комплексная.

Отбор содержания школьных курсов истории как методическая проблема

72. Соотнесите методические подходы к отбору учебного исторического материала и фамилии их авторов

| Методический подход | Авторы |

| 1) структурно-функциональный анализ | А) Н. Н. Лазукова |

| 2) системный подход и принцип доминанты | Б) П. В. Гора |

| 3) конструирование содержания темы в контексте определения его возможностей для развития исторического мышления школьников | В) Ю. Л. Троицкий |

73. Логическая обработка содержания темы (урока) учителем, выделение из его содержания главных исторических фактов, теоретических положений и вытекающих из анализа фактов теоретических выводов и обобщений

1) структурный анализ

2) функциональный анализ

3) структурно-функциональный анализ

74. Определение образовательных, развивающих и воспитательных возможностей учебного исторического материала темы (урока), прогнозирование результатов эмпирического и теоретического изучения материала

1) структурный анализ

2) функциональный анализ

3) структурно-функциональный анализ

75. Вопросы структурного анализа учебного исторического материала

1) Какие главные факты изучаются? Почему они главные?

2) Какие исторические понятия формируются на уроке?

3) В какой мере теоретическое изучение главных фактов будет способствовать развитию исторического мышления, речи, познавательных способностей учащихся?

4) Можно ли при изучении главных фактов создать у учащихся исторические представления? Какие?

5) Насколько отобранные картографические, хронологические, статистические сведения помогают изучению главных фактов?

6) В какой мере изучение главных фактов на эмпирическом уровне может способствовать развитию познавательных умений? Каких?

76. Вопросы функционального анализа учебного исторического материала

1) Какие главные факты изучаются? Почему они главные?

2) Какие исторические понятия формируются на уроке?

3) В какой мере теоретическое изучение главных фактов будет способствовать развитию исторического мышления, речи, познавательных способностей учащихся?

4) Можно ли при изучении главных фактов создать у учащихся исторические представления? Какие?

5) Насколько отобранные картографические, хронологические, статистические сведения помогают изучению главных фактов?

6) В какой мере изучение главных фактов на эмпирическом уровне может способствовать развитию познавательных умений? Каких?

77. Информационные единицы, относящиеся к теоретическому материалу школьных курсов истории

1) исторические понятия

2) картографический материал

3) хронологический материал

4) образы исторических личностей

5) образы предметов материальной культуры

6) образы исторических событий

7) причинно-следственные связи и отношения

8) тенденции и закономерности исторического развития

9) историко-статистический материал

10) историографические версии и оценки

78. Информационные единицы, относящиеся к фактическому материалу школьных курсов истории

1) исторические понятия

2) картографический материал

3) хронологический материал

4) образы исторических личностей

5) образы предметов материальной культуры

6) образы исторических событий

7) причинно-следственные связи и отношения

8) тенденции и закономерности исторического развития

9) историко-статистический материал

10) историографические версии и оценки

79. Информационные единицы, относящиеся к фактическому материалу

1) секуляризация – передача монастырских и церковных земель в государственное управление

2) в 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству»

3) в эпоху Екатерины II социально-экономическое развитие России характеризовалось развитием новых форм хозяйства, основанных на наемном труде и рыночных отношениях, но при сохранении крепостнической системы. Поэтому результаты экономического развития России противоречивы: высокие результаты были там, где влияние крепостничества было минимальным

4) в 1750 г. в России было 600 мануфактур, к концу XVIII в. – 1200

5) крупнейшими торговыми центрами России во второй половине XVIII в. были Москва и Петербург

6) главной причиной дворцовых переворотов было усиление роли гвардии в государственных делах, а главным содержанием – расширение и укрепление привилегий дворянства

80. Информационные единицы, относящиеся к теоретическому материалу

1) секуляризация – передача монастырских и церковных земель в государственное управление

2) в 1785 г. была издана «Жалованная грамота дворянству»

3) в эпоху Екатерины II социально-экономическое развитие России характеризовалось развитием новых форм хозяйства, основанных на наемном труде и рыночных отношениях, но при сохранении крепостнической системы. Поэтому результаты экономического развития России противоречивы: высокие результаты были там, где влияние крепостничества было минимальным

4) в 1750 г. в России было 600 мануфактур, к концу XVIII в. – 1200

5) крупнейшими торговыми центрами России во второй половине XVIII в. были Москва и Петербург

6) главной причиной дворцовых переворотов было усиление роли гвардии в государственных делах, а главным содержанием – расширение и укрепление привилегий дворянства

81. Методику структурно-функционального анализа учебного исторического материала разработал

1) П. В. Гора 3) Ю. Л. Троицкий

2) Е. Е. Вяземский 4) И. Я. Лернер

82. Системный подход и принцип доминанты при отборе учебного исторического материала предложила использовать

1) Н. Н. Лазукова 3) М. В. Короткова

2) О. Ю. Стрелова 4) Л. Н. Алексашкина

83. Конструировать содержание учебного исторического материала темы в контексте определения его возможностей для развития исторического мышления школьников предложил

1) П. В. Гора 3) Ю. Л. Троицкий

2) Е. Е. Вяземский 4) И. Я. Лернер

84. Последовательность этапов работы учителя истории при составлении тематического планирования

1) анализ стандарта, программы курса и определение места и назначения темы в рамках всего изучаемого курса

2) моделирование ожидаемых эталонных образовательных, развивающих и воспитательных результатов изучения темы

3) определение тематики уроков, входящих в данную тему

4) написание развернутого тематического планирования

5) анализ содержания базового учебника, историографической ситуации и теоретическое осмысление материала темы, выявление дискуссионных вопросов и вариантов ответов на них

6) формулирование цели (целей) изучения темы

85. Главные факты по теме «Петр I и его время» в пропедевтическом курсе истории

1) учителем маленького Петра был Никита Зотов

2) Петр I основал Санкт-Петербург

3) Петр I создал российский флот

4) Петр I приказал носить иноземные платья, брить бороды, приучал господ к хорошим манерам

5) Петр I принял «Устав воинский», «Устав морской», «Табель о рангах»

6) Петр I проводил политику меркантилизма

7) Петр I поделил Россию на восемь губерний

3.4. «Методы, методические приемы и технологии обучения истории. Система средств обучения истории»

Понятия «метод обучения» и «прием обучения»

86. Способы организации учебного материала и взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся в процессе обучения

1) умения учащихся 3) приемы обучения

2) методы обучения 4) средства обучения

87. Обусловленные методом конкретные действия учителя и ученика, направленные на решение частной задачи обучения

1) умения учащихся 3) приемы обучения

2) методы обучения 4) средства обучения

88. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, доказательство, выявление существенного, абстрагирование – это

1) приемы учебной работы

2) приемы умственной деятельности

3) приемы обучения

4) методы обучения

89. «Четвертый лишний». Три метода связаны между собой, а четвертый – из другой классификации. Укажите «лишний» метод

1) наглядный метод 3) практический метод

2) словесный метод 4) исследовательский метод

90. «Четвертый лишний». Три метода связаны между собой, а четвертый – из другой классификации. Укажите «лишний» метод

1) объяснительно-иллюстративный метод

2) исследовательский метод

3) печатно-словесный метод

4) частично-поисковый метод

91. Расположите методы по степени возрастания познавательной самостоятельности школьников

1) проблемный

2) репродуктивный

3) объяснительно-иллюстративный

4) исследовательский

5) частично-поисковый

Система средств и методических приемов обучения истории

92. Примеры изобразительной наглядности:

|

|

|

|

| 1) | 2) | 3) | 4) |

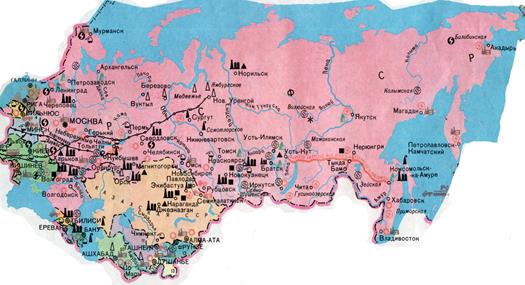

93. Примеры условно-графической наглядности

|

|

|

|

| 1) | 2) | 3) | 4) |

94. Примеры предметной наглядности

1) Акрополь (макет)

2) «Суд Осириса» (репродукция рисунка на древнеегипетском папирусе)

3) Битва при Каннах (план сражения)

4) Сосуд эпохи неолита (экспонат краеведческого музея)

95. Соотнесите наглядные средства обучения истории и приемы изложения материала учителем

| Виды наглядности | Приемы изложения материала |

| 1) событийная картина | А) аналитическое описание |

| 2) типологическая картина | Б) образная характеристика |

| 3) исторический портрет | В) объяснение |

| 4) макет исторического здания | Г) сюжетный рассказ |

96. «Четвертый лишний». Три приема связаны между собой, а четвертый – из другой группы. Укажите «лишний» прием обучения истории

1) беседа

2) объяснение

3) рассказ

4) характеристика

97. Прием образного или сюжетного повествования в форме диалога двух и более лиц, имеющих противоположные мнения по главной теме диалога

1) драматизация

2) сюжетный рассказ

3) персонификация

4) характеристика

98. Прием монологического изложения теоретических сведений, представленный логической цепочкой вопросов и ответов по существу учебной проблемы

1) рассуждение

2) драматизация

3) характеристика

4) сюжетный рассказ

99. Прием изложения исторического материала учителем[63]

Учитель: «На рассвете 8 сентября 1380 г. русские войска построились в полки у устья реки Непрявды на поле Куликовом. Вскоре на поле вступило огромное войско хана Мамая. Согласно легенде, битва началась поединком. Так было или иначе, сказать по прошествии 600 лет трудно.

Великий князь Дмитрий Иванович стоял впереди своих полков. Дружинники просили его покинуть передовую линию. Но князь хотел поддержать и воодушевить “небывальцев” (тех, кто никогда не бывал в бою) и разделить участь своих ратников. Он сказал: “Хочу с вами ту же общую чашу испить и той же смертью умереть за святую веру христианскую! Если же умру, то с вами, если спасусь, то с вами же”.

Дмитрий Иванович возглавил атаку отборной московской конницы, закованной в броню. Бой был жестокий.

Как сообщает летопись, враги обступили князя, “как обильная вода по обе стороны”. Храбро сражались русичи.

Стоял такой великий стон,

Шел бой с такою кровью,

Что был в багрец окрашен Дон

До самого низовья.

Несметна была сила ордынцев, и начали они оттеснять русских. И тогда из-за леса, из засады вылетели внезапно русские свежие полки и ударили по врагу. Ордынцев охватила паника, они обратились в бегство. Почти 30 верст преследовали их русские. Эта битва вошла в историю под названием “Мамаево побоище”».

В изложении учителя здесь использован следующий прием:

1) сюжетный рассказ

2) объяснение

3) сжатое сообщение

4) картинное описание

100. Прием изложения исторического материала учителем[64]

Учитель, обращаясь к картине «Полюдье»:

«На картине изображен сбор князем дани. На берегу широкой реки собрались местные общинники-смерды. Они принесли медвежьи, куньи, лисьи, беличьи меха, зерно, мед, воск и масло в кадушках, ведрах, горшках. Княжеский тиун-данщик с биркой в руках принимает и считает принесенную дань. Потом ее перевезут к лодкам, причаленным к берегу. На картине мы видим также князя и дружинников. Дружинники, вооруженные копьями, мечами, секирами и луками со стрелами и одетые в кольчужную броню, наблюдают за ходом сбора дани. Сзади стоят оседланные кони.

Князь не только собирал дань, он в то же время разбирал жалобы и тяжбы смердов. К главной избе верви (общины) вынесли скамью, покрыли ее ковром, другой ковер постелили под ноги князю. Князь сменил дорожную одежду на богатое корзно (плащ) и шапку с плоским верхом. Свой меч он снял с богатого пояса и передал меченоше, который держит его вместе со щитом как знак княжеской власти. За спиной князя стоит старый, опытный в судебных делах дружинник, который помогает князю разбирать дела. Здесь же находится истец, рядом с ним склонился ответчик и стоят свидетели, которых привел истец. Выслушав стороны и показания свидетелей, князь по установившемуся обычаю произносил приговор.

Когда закончится сбор дани и судебные дела, князь с дружиной переедет в другую вервь».

В изложении учителя здесь использован следующий прием

1) сюжетный рассказ

2) объяснение

3) сжатое сообщение

4) картинное (образное) описание

101. Прием изложения исторического материала учителем[65]

Учитель предлагает ученикам рассмотреть старинные китайские изображения технологии производства бумаги[66] и поясняет:

«Китайцы сотни лет использовали для письма уже знакомые людям материалы: кость, бамбук, шелковую ткань. Бумага, изобретенная китайцами более двух тысяч лет назад, была новым, созданным специально для письма материалом…

На левом рисунке изображен китаец, подбрасывающий в печь дрова. Весело пылает огонь под большим котлом, в котором варится бумажная масса. Как ее готовили? Молодой бамбук, кору деревьев, льняные и шерстяные ткани измельчали, тщательно растирали в ступках и варили с водой. Затем волокнистую массу переливали в прямоугольный бассейн (правый рисунок). Видно, как китаец зачерпывает эту массу прямоугольной рамкой, на которую натянута густая сетка из шелковых нитей. Покачивая рамку, он добивается того, что бумажная масса равномерно растекается по сетке. Вода стекает, а на сетке остается слой бумаги. Влажный лист снимали с сетки, прессовали и сушили».

В изложении учителя здесь использован следующий прием

1) сюжетный рассказ

2) объяснение

3) сжатое сообщение

4) картинное (образное) описание

102. По работе ученика определите, какое задание он выполнял по ходу изложения материала учителем

«Тема урока: “Повседневная жизнь европейцев”.

| Черты средневекового города | Черты города Нового времени |

| Город окружен крепостной стеной | Город вышел за рамки крепостной стены |

| Улицы в узкие, площади маленькие | Широкие улицы, просторные площади |

| Очень мало общественных зданий (собор, ратуша) | Много общественных зданий (больше соборов, ратуша, сиротские дома, больницы). В крупных городах есть биржа, банки, крытые рынки |

| Знать проживала за городской чертой в своих владениях | Строятся многочисленные дворцы, особняки, где живут представители привилегированных сословий и богатые буржуа |

| Готический архитектурный стиль применялся только при постройке общественных зданий и дворцов | Жилые дома, особняки и дворцы строятся в соответствии с господствующим архитектурным стилем (барокко, рококо) |

Ученик осуществлял

1) составление толкового словаря темы

2) составление тезисного плана

3) составление сравнительной таблицы

4) составление синхронистической таблицы;

5) составление календаря событий

6) составление логической схемы

103. По работе ученика определите, какое задание он выполнял по ходу изложения материала учителем

«Тема урока: “Экономическое развитие страны в начале XVIII в.”

Протекционизм – поддержка государством отечественной промышленности, установление высоких таможенных пошлин на ввоз товаров из-за границы.

Меркантилизм – меры государства, обеспечивающие перевес вывоза товаров над ввозом с целью накопления денежных средств.

Приписные крестьяне – дворцовые крестьяне, которые вместо уплаты подати должны были работать на казенных или частных заводах, т. е. были прикреплены (приписаны) к ним.

Посессионные крестьяне – государственные крестьяне, переданные владельцам заводов.

Подушная подать – основной налог, взимавшийся с мужского населения податных сословий, вне зависимости от возраста.

Ремесленные цехи – объединения ремесленников одной или родственных специальностей».

Ученик занимался

1) составлением толкового словаря темы

2) составлением тезисного плана

3) составлением сравнительной таблицы

4) составлением синхронистической таблицы

5) составлением календаря событий

6) составлением логической схемы

104. По работе ученика определите, какое задание он выполнял по ходу изложения материала учителем

«Тема урока: “Революция 1905–1907 гг.”

9 января 1905 г. – “Кровавое воскресенье”.

12 мая 1905 г. – начало забастовки в Иваново-Вознесенске.

14 июня 1905 г. – Восстание на броненосце “Потемкин”.

31 июля – 1 августа – Учредительный съезд Всероссийского крестьянского союза.

6 августа 1905 г. – учреждение Государственной думы.

Октябрь 1905 г. – Всероссийская октябрьская политическая забастовка.

17 октября 1905 г. – Манифест “Об усовершенствовании государственного порядка”.

Декабрь 1905 г. – Декабрьское вооруженное восстание в Москве.

27 апреля 1906 г. – открытие I Государственной думы.

Февраль – июнь 1907 г. – деятельность II Государственной думы.

3 июня 1907 г. – роспуск Думы, незаконное изменение положения о выборах (Третьеиюньский государственный переворот)».

Ученик осуществлял

1) составление толкового словаря темы

2) составление тезисного плана

3) составление сравнительной таблицы

4) составление синхронистической таблицы;

5) составление календаря событий

6) составление логической схемы

105. Вопросы беседы по изученному материалу, сформулированные учителем некорректно

1) Вспомните, в сражении под Нарвой в 1700 г. русская армия потерпела поражение или нет?

2) Вы знаете, что армией противников под Нарвой руководил шведский король Карл XII. Кстати, с какой страной Россия вела Северную войну?

3) Опишите, как выглядела медаль, которую приказал отчеканить в 1700 г. Карл XII

4) Перечислите главные сухопутные и морские сражения Северной войны

5) Назовите год, когда был подписан Ништадский мирный договор

106. Методический прием, предполагающий обмен между учителем и учениками, а также между учениками своим пониманием обсуждаемого исторического факта, своими смысловыми (ценностными) позициями

1) беседа 3) объяснение

2) диалог 4) сюжетный рассказ

107. Проблемой использования исторических документов в школьном обучении истории не занимается

1) Ю. Л. Троицкий 3) К. Г. Митрофанов

2) Б. Д. Богоявленский 4) И. М. Лебедева

108. Технологию обучения истории на основе работы учащихся с документально-методическими (документально-историографическими) комплексами предложил

1) И. Я. Лернер 3) Б. Д. Богоявленский

2) Ю. Л. Троицкий 4) Е. Е. Вяземский

109. «Иностранец», «современник», «потомок», «скоморох» в работах Ю. Л. Троицкого

1) участники школьного исторического спектакля «Средние века»

2) различные позиции в видении прошлого, отраженные в исторических источниках

3) типологические личности школьных курсов истории

4) верно все указанное

110. Последовательность этапов обучения школьников самостоятельной работе с историческими источниками (по Б. Д. Богоявленскому, К. Г. Митрофанову)

1) освоение навыков ориентации в информации источника, структурного анализа текста (чтение текста, перевод из одной знаковой системы в другую, выяснение незнакомых слов, терминов, сбор мозаики фактов и т. п.)

2) освоение навыков исторического анализа фактов (установление временных, пространственных, причинно-следственных связей между фактами и т. д.)

3) освоение навыков критики источников, анализа излагаемых в источниках фактов и суждений (сравнение источников, поиск несовпадений, выделение фактов и интерпретаций, оценок, поиск оснований утверждений и мнений авторов и т. п.)

4) освоение навыков исторического синтеза (написание эссе, выдвижение аргументированной версии в диалоге, подготовка мини-исследования по теме и т. п.)

111. Соотнести задания для учащихся и приемы работы с учебником

| Задание | Прием работы с учебником |

| 1) Найдите в учебнике определение понятий «патриции» и «плебеи» | А) комментированное чтение текста |

| 2) По рисункам на с. 203 опишите природу, окружающую Рим | Б) объяснение сюжета иллюстрации |

| 3) Рассмотрите римскую монету III в. до н. э. Прочитайте легенду об основании Рима и объясните смысл изображения на монете | В) выборочное чтение текста |

| Г) составление рассказа по иллюстрации | |

| Д) беседа по прочитанному тексту учебника |

112. Самые главные условия, которые необходимо учитывать при выборе приемов обучения

1) содержание учебного исторического материала

2) разнообразие приемов обучения и, соответственно, приемов учебной работы школьников на уроке

3) развивающий потенциал приемов обучения

4) уровень познавательных возможностей учеников данного класса

3.5. «Формирование исторических знаний школьников»

113. Индивидуальные образы и картины прошлого в сознании школьника

1) исторические понятия

2) исторические представления

3) исторические умозаключения

4) ценностные суждения

114. Наиболее важные, специфические признаки исторических фактов

1) исторические понятия

2) исторические представления

3) исторические умозаключения

4) ценностные суждения

115. «Четвертый лишний». Три группы понятий связаны между собой, а четвертая – совсем из другой классификации. Укажите «лишнюю» группу понятий

1) частноисторические понятия

2) экономические понятия

3) социологические (историко-методологические) понятия

4) общеисторические понятия

116. «Лишнее» понятие, исходя из классификации понятий по содержанию исторического материала

1) полюдье

2) фреска

3) алтарь

4) литургия

117. «Лишнее» понятие, исходя из классификации понятий по степени обобщенности

1) фараон

2) опричнина

3) ассамблеи

4) капитализм

118. Последовательность этапов формирования понятий (индуктивный путь)

1) определение понятия (термин и существенные признаки)

2) создание целостной картины исторического явления, раскрытие признаков понятия на конкретном историческом материале

3) выделение существенных признаков понятия

4) упражнение по использованию понятия, выработка умения оперировать понятием

119. Приемы изучения фактического материала

1) сюжетный рассказ

2) объяснение

3) персонификация

4) образная характеристика

5) аналитическая беседа

6) логическая схема

7) картинное описание

8) аналитическое описание

9) воображаемое путешествие

10) сравнительно-обобщающая таблица

120. Приемы изучения теоретического материала

1) сюжетный рассказ

2) объяснение

3) персонификация;

4) образная характеристика

5) аналитическая беседа

6) логическая схема

7) картинное описание

8) аналитическое описание

9) воображаемое путешествие

10) сравнительно-обобщающая таблица

121. Соотнесите этапы работы с понятием «мануфактура» и методические приемы

| Этапы формирования понятия | Методические приемы |

| 1) создание целостной картины исторического явления, раскрытие признаков понятия на конкретном историческом материале | А) образное описание мануфактуры учителем на основе учебной картины |

| 2) выделение существенных признаков и определение понятия | Б) выполнение познавательного задания «Прочитайте фрагмент баллады и определите, о каком предприятии – ремесленной мастерской или мануфактуре – идет речь. Свое мнение обоснуйте» |

| 3) упражнение по использованию понятия, выработка умения оперировать понятием | В) составление схемы «Основные черты капиталистической мануфактуры» |

122. Соотнесите возраст учащихся и особенности восприятия истории

| Возраст учащихся | Особенности восприятия истории |

| 1) младший школьный возраст | А) интерес к отдельным фактам, деталям, эпизодам деятельности исторических личностей, модернизация прошлого |

| 2) подростковый возраст | Б) стремление понять место своего города, народа, страны в мировой истории, преобладание аналитического восприятия информации над эмоциональным |

| 3) старший школьный возраст (юность) | В) потребность в понимании причин исторических событий, «механизма» исторического процесса, интерес к деятельности исторических личностей, их поступкам, стратегиям поведения, ценностным представлениям |

3.6. «Развитие умений, познавательных способностей и мышления школьников в процессе обучения истории»

123. Обучение, опирающееся на зону ближайшего развития ребенка

1) дистантное 3) развивающее

2) углубленное 4) компенсирующее

124. Два самых главных фактора, оказывающих существенное воздействие на развитие мышления учащихся

а) включение в содержание теоретических выводов и обобщений

б) обучение школьников приемам умственной деятельности

в) исторический кругозор учителя

г) разнообразие используемых приемов обучения

125. «Четвертый лишний». Три умения связаны между собой, а четвертое – из другой группы. Укажите «лишнее» умение

1) составлять план текста параграфа

2) представлять в рисунках характерные детали эпохи

3) оценивать деятельность исторической личности

4) характеризовать историческое событие

126. Последовательность этапов развития умений

1) выполнение упражнений (по памятке)

2) освоение нового способа деятельности под руководством учителя

3) самостоятельное применение усвоенного способа деятельности на новом материале

127. У ученика сформировалось умение анализировать историческое событие, если он

1) называет дату, место, основных участников события

2) характеризует ход (основные этапы, ключевые моменты) события

3) называет причины события

4) показывает последствия и историческое значение события

5) осуществляет в комплексе все вышеназванные действия

128. Тип задания: «Подготовьте рисунок к выставке “Как жили и во что верили древние славяне”»

1) образное 3) оценочное

2) логическое 4) проблемное

129. Тип задания: «Как ты считаешь, война – это большая беда или славная страница истории»

1) образное

2) логическое

3) оценочное

4) проблемное

130. Тип задания: «Приведите примеры пословиц, подтверждающие, что наши предки занимались земледелием, скотоводством, ремеслом, рыболовством, охотой»

1) образное 3) оценочное

2) логическое 4) проблемное

131. Тип задания: «Создайте “подделку” мемуаров: опишите событие 5 марта 1861 г. от лица противника отмены крепостного права»

1) образное 3) оценочное

2) логическое 4) проблемное

132. Тип задания: «Обоснуйте фактами традиционную историографическую версию о XVII в. как “бунташном времени”»

1) образное 3) оценочное

2) логическое 4) проблемное

133. Тип заданий с «открытыми ответами»; прозаический этюд, содержащий соображения автора по какой-либо проблеме в произвольной, непринужденной форме

1) тест 3) план

2) эссе 4) конспект

134. Соотнесите познавательные задания и формируемые при их выполнении хронологические умения

| Задания | Умения |

| 1) Какие даты относятся к одному веку: а) 988 г. и 1000 г.; б) 1700 г. и 1701 г.; в) 1380 г. и 1480 г. | А) соотносить год с веком |

| 2) Заполните таблицу «1848 г. в Европе» | Б) устанавливать синхронность событий |

| 3) Решите задачу: «Санкт-Петербург был основан в 1703 г. Сколько лет Санкт-Петербургу исполняется в нынешнем году? Какой город старше: Санкт-Петербург или Томск, праздновавший в 2004 г. свое 400-летие?» | В) устанавливать длительность событий |

135. Соотнесите этапы и приемы работы с датой 1703 г. (основание Санкт-Петербурга) в пропедевтическом курсе истории

| Этапы | Приемы |

| 1) работа с датой при изучении события на уроке | А) образное описание времени начала строительства Петербурга |

| 2) первичное закрепление даты на уроке | Б) подготовка карточки с датой для игры «Хронологическая мозаика» |

| 3) работа с датой при выполнении домашнего задания | В) решение хронологического кроссворда «Петр I и его время» |

| 4) проверка усвоения даты на следующем уроке | Г) решение хронологической задачи: «На сколько лет Москва старше Санкт-Петербурга?» |

136. Соотнесите виды и названия карт

| Виды карт | Названия карт |

| 1) общеисторическая карта | А) «Швейцарский и Итальянский походы А. В. Суворова» |

| 2) обзорная карта | Б) «Российская империя при Петре I» |

| 3) тематическая карта | В) «Рост территории Руси в IX–XI вв.» |

137. Вид карты «Национальный состав населения России с середины XVI в. до 1914 г.»

1) общеисторическая

2) обзорная

3) тематическая

4) карта-схема

138. Вид карты «Промышленность СССР во второй половине ХХ в.»

1) общеисторическая

2) обзорная

3) тематическая

4) карта-схема

139. Соотнесите познавательные задания и формируемые при их выполнении картографические умения

| Задания | Умения |

| 1) покажите на карте и назовите территории России, охваченные восстанием под руководством Е. Пугачева | А) локализовать исторические объекты в пространстве |

| 2) используя летописные сведения, проложите на карте маршрут похода Ермака в Сибирь | Б) анализировать содержание исторической карты |

| 3) сравните карты «Русь в IX–XI вв.» и «Русские земли в XII в.». Какие территориальные и политические изменения произошли? | В) выполнять задания на контурной карте |

140. Характеристики исторического мышления

1) умение устанавливать причины, сущность, последствия и значение исторических событий

2) умение описывать историческое событие, как минимум, с двух противоположных позиций (точек зрения)

3) умение описывать историческое событие, как минимум, в двух жанрах

4) умение отвечать на вопросы к историческому источнику

5) умение проводить исторические параллели между двумя удаленными во времени событиями

6) умение работать с исторической картой и хронологией

3.7. Воспитание в обучении истории

141. Цель «воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин» провозглашена в

1) Стандарте основного общего образования по истории

2) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень)

3) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (профильный уровень)

142. Цель «воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни» провозглашена в

1) Стандарте основного общего образования по истории

2) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень)

3) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (профильный уровень)

143. Цель «воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории» провозглашена в

1) Стандарте основного общего образования по истории

2) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (базовый уровень)

3) Стандарте среднего (полного) общего образования по истории (профильный уровень)

144. Приемы, обладающие наибольшим потенциалом для становления ценностных ориентаций учащихся

1) дискуссия 3) тест

2) описание 4) оценочное задание

145. Воспитанию чувств на уроках истории способствуют

1) анализ исторических понятий

2) выполнение тестовых заданий

3) прослушивание музыкальных произведений

4) сюжетный рассказ об историческом событии на основе картины

3.8. Межпредметные, внутрипредметные, межкурсовые связи в обучении истории

146. Для формирования хронологических знаний и умений необходимо установление межпредметных связей с

1) литературой 3) обществознанием

2) математикой 4) географией

147. Для формирования пространственных представлений и картографических умений необходимо установление межпредметных связей с

1) литературой 3) обществознанием

2) математикой 4) географией

148. Для формирования представлений о социальных типах общества необходимо установление межпредметных связей с

1) литературой 3) обществознанием

2) математикой 4) географией

149. Для формирования умений анализировать тексты исторических источников личного происхождения необходимо установление межпредметных связей с

1) литературой 3) обществознанием

2) математикой 4) географией

3.9. «Формы организации обучения истории»

150. Классификация, включающая урок изучения нового материала, комбинированный, контрольный и повторительно-обобщающий уроки – это классификация уроков по

1) характеру изучаемого исторического материала

2) дидактической цели

3) ведущему методу

4) этапам усвоения учениками приемов умственной деятельности

151. Основной метод организации взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся и преобладающий на данном уроке источник знаний определяет

1) тип урока

2) продолжительность урока

3) форму урока

152. Из структурных элементов, перечисленных ниже, «соберите» повторительно-обобщающий урок

1) оргмомент

2) подготовка учащихся к изучению новой темы

3) изучение нового материала

4) первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения

5) систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях

6) организация домашнего задания

7) проверка знаний и умений

153. Из структурных элементов, перечисленных ниже, «соберите» комбинированный урок

1) оргмомент

2) подготовка учащихся к изучению новой темы

3) изучение нового материала

4) первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения

5) систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях

6) организация домашнего задания

7) проверка знаний и умений

154. Из структурных элементов, перечисленных ниже, «соберите» контрольный урок

1) оргмомент

2) подготовка учащихся к изучению новой темы

3) изучение нового материала

4) первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения

5) систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях

6) организация домашнего задания

7) проверка знаний и умений

155. Из структурных элементов, перечисленных ниже, «соберите» урок изучения нового материала

1) оргмомент

2) подготовка учащихся к изучению новой темы

3) изучение нового материала

4) первичное повторение и закрепление знаний и умений на уровне воспроизведения

5) систематизация и обобщение полученных знаний и умений на преобразующем и творческом уровнях

6) организация домашнего задания

7) проверка знаний и умений

156. Форма учебных занятий в старших классах, при которой учитель, преимущественно в монологической форме, дает глубокое, целостное, логическое стройное изложение материала темы

1) лекция 3) практикум

2) семинар 4) лабораторная работа

157. Форма учебных занятий, на которых организуется самостоятельное изучение школьниками нового материала по историческими источникам

1) лекция 3) практикум

2) семинар 4) лабораторная работа

158. По заданию для учащихся определите форму урока «Международное положение и внешняя политика России в 1990-е гг.»

Задание: «В процессе изложения материала учителем составить опорную схему-конспект по данной теме». Форма урока:

1) лекция 3) лабораторный урок

2) экскурсия 4) семинар

159. По заданию для учащихся определите форму урока «Петр I в оценках современников и историков»

Задание. Класс делится на группы. Каждой группе предлагаются источники и (или) исследования, дается задание выявить оценки Петра I, содержащиеся в текстах, и аргументировать их. Форма урока:

1) лекция 3) лабораторный урок

2) экскурсия 4) семинар

160. Последовательность этапов разработки учителем урока истории

1) написание конспекта урока

2) определение целей урока, ожидаемых результатов обучения

3) отбор содержания к уроку

4) разработка приемов обучения

5) определение приемов диагностики и оценки результатов обучения

161. Соотнесите возраст учащихся и оптимальные формы организации познавательной деятельности

| Возраст учащихся | Формы познавательной деятельности |

| 1) 10 лет | А) учебная исследовательская деятельность |

| 2) 12 лет | Б) дидактическая игра |

| 3) 14 лет | В) решение познавательных задач (образных, логических, хронологических и т. п.) |

| 4) 16 лет | Г) учебный диалог, дискуссия |

3.10. «Проверка и оценка результатов обучения истории»

162. Соотнесите функции (цели) проверки результатов обучения и соответствующие им задачи

| Функции проверки | Задачи проверки |

| 1) обучающая | А) оценка степени овладения школьниками программным материалом, выставление отметок |

| 2) диагностическая | Б) дальнейшее пополнение, углубление, закрепление и систематизация знаний, развитие умений и мышления школьников, подготовка учащихся к восприятию нового материала |

| 3) контрольно-учетная | В) развитие познавательного интереса к изучению истории |

| 4) стимулирующая | Г) выявление степени реализации задач обучения и эффективности собственной технологии обучения |

163. Объективированные компоненты исторической подготовки учащихся

1) знание хронологии событий

2) собственная оценка исторических фактов

3) знание фактов деятельности исторических личностей

4) версия школьника о событии, аргументированная фактами источника

5) знание основных признаков понятия

6) знание устоявшихся оценок данного исторического события

7) знание тенденций экономического развития страны в определенный исторический период

164. Выберите субъективированные компоненты исторической подготовки учащихся

1) знание хронологии событий

2) собственная оценка исторических фактов

3) знание фактов деятельности исторических личностей

4) версия школьника о событии, аргументированная фактами источника

5) знание основных признаков понятия

6) знание устоявшихся оценок данного исторического события

7) знание тенденций экономического развития страны в определенный исторический период

165. Соотнесите компоненты исторической подготовки школьников и способы проверки и оценки уровня их сформированности

| Компоненты подготовки | Способы проверки |

| 1) исторические знания | А) оценочное задание, эссе |

| 2) умения | Б) хронологическая задача, логическое задание |

| 3) опыт творческой деятельности с историческим материалом | В) образное задание, изготовление исторического коллажа |

| 4) опыт ценностного отношения к истории | Г) тест, заполнение логической схемы |

166. Соотнесите виды и приемы проверки исторической подготовки школьников

| Виды проверки | Приемы проверки |

| 1) текущая | А) защита экзаменационного реферата, устный экзамен по билетам, ЕГЭ |

| 2) промежуточная | Б) беседа в процессе изучения нового материала, игра «Крестики-нолики» по материалу предыдущего урока |

| 3) итоговая | В) контрольная работа по разделу курса, урок-практикум по итогам изучения «большой» темы курса |

Тема 4. «Кабинет истории»

167. Решение об организации школ с оборудованными кабинетами истории было принято в

1) 1934 г. 3) 1965 г.

2) 1945 г. 4) 1984 г.

168. Сгруппируйте элементы оборудования кабинета истории, заполнив таблицу

| А) технические средства обучения | Б) наглядные пособия | В) дидактические раздаточные материалы |

1) кинофильмы

2) исторические карты

3) модели и макеты

4) аппликации

5) карточки-тесты

6) видеозаписи

7) индивидуальные карточки с познавательными заданиями

8) аудиозаписи

9) учебные картины

10) комплекты документов с заданиями к ним

169. Нормативный документ, определяющий требования к оборудованию кабинета истории в современной школе

1) Федеральный базисный учебный план

2) Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента Государственного стандарта общего образования

3) программы школьных курсов истории

4) решение педагогического совета школы

Тема 5. «Внеклассная работа по истории»

170. Процесс изучения школьниками исторического прошлого вне рамок учебного плана и требований программы на добровольных началах

1) индивидуальная работа

2) лабораторная работа

3) практическая работа

4) внеклассная (внеурочная) работа

171. Форма внеклассной работы по истории, предполагающая посещение музеев, исторических памятников, мест исторических событий, историко-бытовых комплексов

1) экскурсия 3) исторический вечер

2) олимпиада 4) конференция

172. Форма внеклассной работы по истории, одной из целей которой является отбор учащихся-победителей для создания им льготных условий для поступления в профильные вузы (на факультеты); организуется в несколько этапов (школьный – районный – городской – областной – всероссийский)

1) экскурсия 3) исторический вечер

2) олимпиада 4) конференция

173. Сгруппировать формы внеклассной работы, заполнив таблицу

| А) Массовая | Б) Групповая | В) Индивидуальная |

1) факультатив

2) исторический кружок

3) неделя истории в школе

4) конференция

5) исторический вечер

6) исторический клуб

7) олимпиада

8) выпуск исторической газеты

9) чтение научной исторической литературы

10) историческая экскурсия

Тема 6. «Учитель истории»

174. Начинающий учитель истории может обсудить методическую проблему планирования изучения курса истории

1) на педсовете

2) на школьном (районном) методическом объединении учителей истории

3) с заведующим районным отделом образования

4) написав письмо в Институт содержания и методов обучения Российской академии образования

175. Уровень профессиональной деятельности, ее результативность и научно-педагогическое (психолого-педагогическое) обоснование, определяющий квалификационную категорию учителя, определяется в процессе

1) государственной аттестации педагогических работников

2) анкетирования школьников и родителей

3) анализа оценок в классном журнале

4) обсуждения с коллегами по школе

176. Система оплаты труда педагогических работников предполагает зависимость заработной платы от

1) квалификационной категории учителя

2) дружеских отношений с директором

3) мнения родителей и детей об учителе

4) самооценки и самопрезентации учителя

177. Законодательством РФ предусмотрены квалификационные категории учителя

1) начальная 3) вторая 5) высшая

2) первая 4) третья

Дата публикования: 2015-11-01; Прочитано: 750 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!