|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тазового пролапса

|

|

Дисфункция тазового дна, как уже говорилось, может быть обусловлена различными фасциальными и анатомическими дефектами, которые могут включать комбинации цистоцеле, ректоцеле, пролапс матки, энтероцеле и др. Тщательная диагностика этих патологических состояний необходима при планировании как консервативного, так и оперативного лечения, чтобы снизить риск рецидива. В настоящее время для диагностики тазового пролапса все более широко используется ультрасонография и магнитно-резонансная томография. Как и при исследовании других анатомических областей, ультрасонография органов таза и тазового дна – недорогое и необременительное исследование. Дальнейшее развитие этого метода, возможно, позволит исключить из арсенала обследования больных с пролапсом более дорогие и инвазивные методы, такие как видеорентгенография. МРТ скорее всего будет использоваться, как исследование второй ступени.

В настоящее время существуют различные методы ультразвукового сканирования органов малого таза и тазового дна:

· трансабдоминальный

· промежностный

· интраитальный

· интраректальный

· интравагинальный.

Трансабдоминальный метод был предложен еще в 80-х годах прошлого века и является самым простым. При его выполнении используются линейные и секторальные датчики. Он позволяет визуализировать мочевой пузырь, матку, их положение, форму и всегда выполняется как первый этап исследования при тазовом пролапсе, предваряя собой более сложные и точные методики. Секторальный датчик позволяет визуализировать уретровезикальный сегмент, его подвижность, измерить задний уретровезикальный угол. Однако если последний смещен ниже лонного сочленения, а также у тучных пациенток трансабдоминальный метод неинформативен.

После трансабдоминального сканирования обычно выполняется более информативные промежностное и интраитальное УЗИ, которые практически не отличаются друг от друга.

При промежностном исследовании используются линейные или конвексные датчики, которые устанавливаются непосредственно на промежности; при интраитальном – конвексные, секторальные или высокочастотные эндовлагалищные датчики, которые располагают между малыми половыми губами, или слегка вводя в преддверие влагалища. Методика позволяет получить качественное изображение уретровезикального сегмента в покое и при напряжении, так как не влияют на их подвижность, а также в положении стоя. Указанные структуры обычно визуализируются без какого-либо контрастирования.

Промежностное УЗИ дает возможность визуализировать наружный и внутренний сфинктеры заднего прохода, мышцы, поднимающие задний проход, их целостность, степень расхождения и атрофии, ректовагинальную фасцию и ее дефекты, а также энтероцеле.

Трансвагинальное УЗИ с использованием высокочастотных линейных датчиков позволяет получить еще более качественное изображение уретровезикального сегмента.

На рисунках 3.7.1—3.7.3 представлены ультрасонограммы больной В., 66 лет, страдающей стрессовым недержанием мочи и ректоцеле. Исследование проводилось в положении лежа с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами в покое и при натуживании. Как видно из рисунков, подвижность уровезикального сегмента составляет более 1 см, хотя уретровезикальный угол остается в пределах нормы.

Рис. 3.7.1. Промежностное сканирование: 1 – симфиз; 2 – уретра; 3 – мочевой пузырь; 4 – расстояние от середины нижнего края симфиза до уретровезикального сенмента: а – в покое (18 мм); б – при натуживании (32 мм).

Рис. 3.7.2. То же при эндовагинальном сканировании: а – в покое; б – при натуживании.

Рис. 3.7.3. Эндовагинальное сканирование: 1 – симфиз; 2 – уретра; 3 – мочевой пузырь; 4 – расстояние от середины нижнего края симфиза до уретровезикального угла: а – в покое (18 мм); б – при натуживании (32 мм).

Рис. 3.7.4. Эндоректальное сканирование ректовагинальной перегородки: а – апоневроз Денонвилье в норме у нерожавшей женщины 25 лет; б – истончение апоневроза у женщины с ректоцеле. Апоневроз показан стрелкой. Схема: 1 – прямая кишка; 2 – влагалище; 3 – ректовагинальная перегородка и апоневроз Денонвилье.

На рисунке 3.7.4 (б) представлены результаты эндоректального исследования ректовагинальной перегородки у этой же больной, на котором ясно визуализируются дегенеративные изменения ректовагинальной фасции (апоневроза Денонвилье). Для сравнения на рисунке 3.7.4 (а) представлено эндоректальное УЗИ ректовагинальной перегородки нерожавшей женщины 25 лет с неизмененной ректовагинальной фасцией.

На рис. 3.7.5 представлена ультрасонограмма ректовагинальной перегородки после леваторопластики с хорошим анатомическим и функциональным результатом (а) и с рецидивом за счет атрофии мышц, поднимающих задний проход. На первом снимке мышечный слой непрерывный, хорошо выражен, ректовагинальная перегородка имеет достаточную толщину. На втором снимке определяется резко выраженная аторофия мышечного слоя, который определяется только по боковым частям перегородки. Последняя истончена.

Рис. 3.7.5. Ультрасонограммы ректовагинальной перегородки: а - полное восстановление непрерывности мышечного слоя после передней леваторопластики; б - расхождение мышц и истончение ректовагинальной перегородки при рецидиве ректоцеле.

Необходимо использовать ультразвуковое сканирование и при дифференциальной диагностике ректоцеле и энтероцеле. Как видно из рисунка 3.7.6, эндовагинальное исследование при этой патологии является более информативным. Петли тонкой кишки расслаивают ректовагинальную перегородку и опускаются до уровня шейки матки. Такие же результаты получены при промежностном сканировании. В сомнительных случаях исследование проводится в положении стоя.

Рис. 3.7.6. Ультрасонограммы у больной энтероцеле: а - трансабдоминальное сканирование (1 - матка; 2 - прямая кишка; 3 - петли тонкой кишки); б - эндовагинальное сканирование (1 - влагалище; 2 - прямая кишка; 3 - шейка матки; 4 - петли тонкой расслаивающие ректовагинальную перегородку).

Помимо использования для исследования уретровезикального сегмента, позади маточного, позадишеечного и ректовагинального пространства (С.Г. Хачкурузов, 1998) эндоректальное УЗИ позволяет осмотреть анальный канал, нижнеампулярный, среднеампулярный и часть верхнеампулярного отдела прямой кишки, изучать строение ректовагинальной перегородки. При данном методе отмечается более четкая детализация волокон внутреннего и наружного сфинктеров.

Несмотря на большое количество публикаций, посвященных ультразвуковому исследованию органов малого таза и тазового дна, методики до сих пор не стандартизированы. Исключение составляет исследование уровезикального сегмента при стрессовом недержании мочи. Метод стандартизирован урогинекологической группой на конференции в Цюрихе (1995 г.). Резолюция опубликована в 1995 и пересмотрена в 2003 г.

Согласно последнему решению, в качестве основного анатомического ориентира используется лонный симфиз, в частности его нижний край. Принятый стандарт подвижности уретровезикального сегмента эквивалентен 1 см. Уретровезикальный угол, хотя и имеет определенное значение в диагностике стрессового недержания мочи, все же является весьма относительным показателем, так как его значения варьируют достаточно широко. Нормой принято считать, что в покое он не превышает 125°, а при напряжении — 130°. При стрессовом недержании мочи он увеличивается до 140° в покое и до 160—170° при напряжении (W. Bader и соавт., 2004).

Магнитно-резонанасная томография (МРТ) является одним из новых и перспективных методов визуализации.

Табл. 3.7.1. Некоторые тканевые характеристики МРТ

| Интенсивность сигнала | ||

| Т1 ВИ | Т2 ВИ | |

| Вода (моча) | Очень низкая (абсолютно черный) | Очень высокая (абсолютно светлый) |

| Жир | Очень высокая (абсолютно светлый) | Высокая (светлый) |

| Газ | Низкая (черный) | Низкая (черный) |

| Фиброз | Низкая (черный) | Очень низкая (абсолютно черный) |

Важнейшим преимуществом МРТ необходимо признать многоплановость изображения

На серии томограмм (рис. 3.7.9) визуализируются органы малого таза нерожавшей женщины 23 лет в сагиттальной, аксиальной и коронарной проекциях.

При MPT можно наблюдать конфигурацию прямой кишки, взаиморасположение прямой кишки и аноректальной границы, с одной стороны, и костей таза, с другой стороны, а также поверхность слизистой оболочки.

МРТ позволяет изучить состояние мышц тазового дна: m. levator ani, m. sphincter ani externus, m. ischiocavernosus, m. bulbocavernosus и др. (рис. 3.7.11).

Визуализация структур, окружающих анальный канал, m. levator ani, давало возможность диагностировать спастический синдром тазового дна и опущение промежности (рис. 3.7.12).

Отклонение от нормы может быть диагностировано только в том случае, когда имеется какое-либо явное изменение в анатомическом строении тазового дна, специфичное для данного заболевания и заметное даже в состоянии покоя. Однако при многих заболеваниях прямая кишка имеет нормальную конфигурацию в состоянии покоя, и ее поражение становится видным только во время дефекации. Для диагностирования таких заболеваний требуется проведение динамического исследования при натуживании (J.R. Fielding, E.J. Versi, R.V. Mulkem et al., 1998).

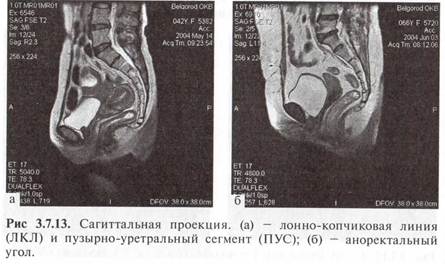

MPT позволяет, в состоянии релаксации и напряжения, оценивать величину аноректального угла и пузырно-уретрального сегмента, подвижность уретры по отношению к лонно-копчиковой линии, степень опущения матки, уретры, наличие ректоцеле, цистоцеле или энтероцеле у больных с тазовым пролапсом, сопровождающимся недержанием мочи и нарушениями акта дефекации по сравнению со здоровыми лицами (рис. 3.7.13).

Лонно-копчиковая линия — это условная линия, которая соединяет нижний край лонного симфиза и последнее копчиковое сочленение, в средних сагиттальных срезах. Аноректальный угол — угол между продольной осью анального канала и линией, проведенной вдоль задней ректальной стенки. Величина его оценивается в состоянии покоя и при максимальном натуживании.

На рис. 3.7.14 представлены томограммы в сагиттальной проекции 25-летней нерожавшей женщины в состоянии покоя и при максимальном натуживании. На рисунке 3.7.15 - томограммы больной 50 лет, страдающей стрессовым недержанием мочи.

Аноректальный угол в норме составляет 92°(±1,5°) в состоянии покоя и 125°(±1,5°) при максимальном натуживании. Произвольное сокращение или кашель поднимают т азовое дно, делая аноректальный угол более острым, в то время как напряжение с давлением книзу вызывает опушение тазового дна с выпрямлением аноректального угла. В состоянии покоя, опущением тазового дна называется вертикальное расстояние между лонно-копчиковой линией и аноректальной границей. Опущение тазового дна при натуживании представляет собой разницу между положением аноректальной границы в состоянии покоя и при натуживании. Его измеряют от лонно-копчиковой линии (рис. 3.7.16). Опущение более 2,5 см в покое и более 3,5 см при максимальном натуживании расценивается патологическим.

Для определения степени атрофии и расхождения m. levator ani, истончения ректо-вагинальной перегородки, целостности апоневроза Денонвилье (ректо-вагинальной фасции), проводились исследования в сагиттальной и коронарной проекциях. На рисунке 3.7.17 представлены томограммы пациентки с неизмененными m. levator ani.

На рисунке 3.7.18 — томограммы больной Б., 34 лет, с гипотрофией m. levator ani слева (а) и больной У, 56 лет, с атрофией mm. levatores ani (б).

На рисунках 3.7.19 представлены томограммы больной Б., 56 лет, с тазовым пролапсом. Имеется сочетание ректоцеле и цисто-уретроцеле. У больной отмечается стрессовое недержание мочи. Исследования проводились в покое и при максимальном натуживании. Как видно на томограммах, подвижность пузырно-уретрального сегмента составляет более 5,5 см. Аноректальный угол в покое — 113°, при максимальном натуживании — 144°. Визуализируется ректовагинальная перегородка с дегенеративными изменениями апоневроза Денонвилье. Хорошо видно, что при натуживании, передняя стенка прямой кишки пролабирует в полость влагалища «карманом».

На рисунке 3.7.20 представлены томограммы ректовагиналь-ной перегородки нерожавшей женщины 23 лет с неизмененной ректовагинальной фасцией.

Среди недостатков MP — исследования необходимо отметить проведение его только в горизонтальной позиции, невозможность использования MP-томографии при обследовании пациентов, страдающих клаустрофобией, сложности в использовании вспомогательной аппаратуры в условиях магнитного поля, невозможность задержки дыхания до 25-40 сек пожилыми и тяжелыми больными.

Таким образом, МРТ является приоритетным методом исследования больных с тазовым пролапсом. Дальнейшее техническое усовершенствование MP-установок и применение быстрых методик исследования несомненно расширит показания к их применению для диагностики данной патологии.

ГЛАВА *

Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 2892 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!