|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Особенности изображения озер

|

|

При изображении на картах озер и искусственных водоемов в процессе генерализации

отображаются их форма и размер, характер берегов, качество воды (пресные-соленые), усло

вия питания.

При генерализации озер на картах мелких масштабов необходимо сохранить их общие

очертания, протяженность, характерные изгибы береговой линии. Отбор озер и обобщение

их контуров должны быть выполнены с учетом особенностей картографируемой территории

и связи с другими элементами карты. Ставится задача: показать географическое размещение

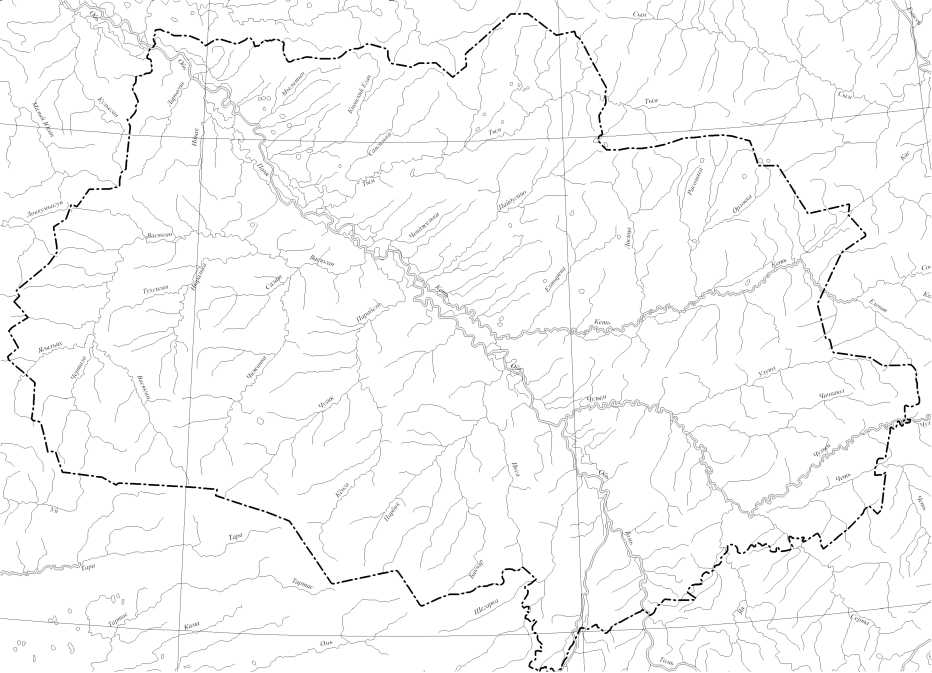

озер на местности, их размер, форму, ориентировку, связь с реками. На рис. 5.2 показана тер

ритория с озерным ландшафтом в различных масштабах.

Рис. 5.2. Пример генерализации озер:

а - изображение озер на карте масштаба 1: 500 000

Рис. 5.2. Пример генерализации озер:

б - изображение озер на карте масштаба 1: 1 000 000;

в - изображение озер на карте масштаба 1: 2 500 000

Озера вытянуты на северо-запад, имеют сильно изрезанную береговую линию. Боль

шинство озер между собой соединены реками или протоками [14].

В масштабе 1:1 000 000 сохраняются все характерные особенности озер. В этом мас

штабе береговая линия более обобщена, исключены мелкие детали и выделяются характер

ные изгибы. Реки, соединяющие озера, обязательно должны даваться все. Самые мелкие озе

ра не наносятся.

В масштабе 1:2 500 000 сохранились только крупные озера. Сохранились очертания бе

реговой линии, ориентировка озер и их связь между собой.

При отборе озер необходимо помнить, что озера в пустынных и безводных районах на

носят абсолютно все без отбора, так как они являются не только водоисточниками, но и ори

ентирами. Независимо от размера наносятся озера, имеющие лечебное, минеральное значе

ние, а также, если озеро является истоком реки.

5.1.3. Особенности изображения рек.

Типы речных систем

Реки играют очень важную роль в формировании всех природных элементов. При изо

бражении рек на картах важно отобразить их извилистость и протяженность, ширину, глу

бину, характер грунта, судоходность, скорость течения, типы берегов, характер дельты, ре

жим и мощность водного потока.

Главная река со всеми ее притоками образует речную систему. Главная река с прито

ками охватывает большие водосборные площади, с которых вода стекает в ту или иную

речную систему. Эти водосборные площади называют бассейнами рек. Чтобы правильно

изобразить речную сеть, необходимо хорошо изучить картографируемую территорию, выяс

нить, какие реки в речных системах являются главными, какие притоки являются притоками

первого, второго, третьего и т. д. порядка и другие особенности речной сети картографи

руемой территории.

В зависимости от характера рельефа и геологического строения местности все речные

системы, согласно [14], подразделяются на следующие типы (рис. 5.3).

1. Древовидно-ветвящаяся - основная река очень извилистая и имеет много притоков,

текущих в различных направлениях.

2. Стволовая - основная река относительно прямая и питается короткими и прямы

ми притоками.

3. Параллельная - главная река и притоки текут в одном направлении.

4. Решетчатая - главная река и ее притоки, следуя складкам горного рельефа, вдоль

тектонических трещин, приобретают крутые (под прямыми углами) повороты и образуют

своеобразную решетку.

5. Лабиринтообразная - русло основной реки сильно извилистое, плохо прослеживает

ся, так как теряется в озерах и болотах. Между озерами и болотами в разных направлениях

текут мелкие реки. Подобная речная система характерна для тундровых районов.

6. Веерообразная - притоки впадают в русло главной реки в виде пучка (рис. 5.4).

7. Радиальная - характерна для вулканического типа рельефа (рис. 5.4).

При изображении речной сети должны четко читаться главные реки и притоки разных

порядков. Главные реки должны быть выделены толщиной условного знака (утолщение рек

производится от истока к устью).

Древовидно-ветвящаяся

Стволовая

Параллельная

Решетчатая Лабиринтообразная Веерообразная

Радиальная

Рис. 5.3. Главные типы речных систем

Все реки разделяются на картах на судоходные и несудоходные. Судоходные реки вы

деляются на картах рисунком шрифта их названий (заглавные буквы). Специальным услов

ным знаком показывается начало судоходства. К судоходным относят реки, по которым осу

ществляется судоходство речных судов в период навигации.

Рис. 5.4. Типы речных систем:

а - радиальная, б - веерообразная (дельта реки Лены)

По степени извилистости различают реки равнинного, горного и переходного (между

ними) типов. Для равнинных рек характерна большая извилистость русла, малая величина

падения, медленное течение (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Речная сеть Томской области на административной карте масштаба 1:4 000 000

Для горных рек характерна малая извилистость русла, большая скорость течения, на

личие водопадов и порогов.

Поэтому при изображении рек важно правильно отразить извилистость рек, особенно

при переходе к более мелкому масштабу. Для этого рассчитывается коэффициент извилисто

сти рек Ки, равный отношению длины всей реки к прямой, соединяющей ее начало (исток)

и конец (устье).

В зависимости от значения коэффициента извилистости выделяют прямые русла

(К = 1), изогнутые (К = 1-1,5) и извилистые (К = 3,5). С уменьшением масштаба происходит

обобщение береговой линии рек, а следовательно, и выравнивание извилистости.

При изображении речной сети также важно показать ее густоту. Обычно используют

коэффициент густоты Кг, который вычисляется как отношение суммы длин всех рек к их

площади (км/км2).

По густоте, согласно [10], выделяют пять групп речной сети:

- очень редкая, характерная для степных и полустепных районов;

- редкая - для степи и лесостепи;

- средней густоты речная сеть характерна для тундровых районов и лесной зоны;

- густая и очень густая - для горных районов и тундры.

Для каждой группы рек опытным путем определены нормы отбора, которые изложены

в руководствах и инструкциях. На этапе редакционных работ устанавливают длину реки, ко

торая является предельной для нанесения на карту определенного масштаба, т. е. определяют

ценз отбора рек.

На рис. 5.6, б показан фрагмент мелкомасштабной карты, составленной с уменьшением

в несколько раз против исходного материала (рис. 5.6, а).

Рис. 5.6. Пример генерализации рек (обобщение контура)

Выполняя генерализацию реки, следует сохранять основные ее повороты и передавать

относительную извилистость реки (форма извилин), а наиболее мелкие изгибы, не выра

жающиеся в масштабе карты, исключать. При обобщении извилистости реки происходит

изменение ее длины, что видно по увеличенному изображению (см. рис. 5.6).

На мелкомасштабных картах все реки, как правило, изображаются в одну линию с по

степенным утолщением от истока к устью.

Выполняя генерализацию рек, обязательно нужно учитывать их связь с другими эле

ментами содержания карты, особенно с рельефом местности. Реки, являющиеся единствен

ными притоками, и реки, дающие сток озерам, изображаются на картах все.

Дата публикования: 2014-11-04; Прочитано: 3405 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!