|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Отложения парафина 9 страница

|

|

Технологическая схема внутрипромыслового сбора нефти и газа описывается так. Скважинная газожидкостная смесь (ГЖС) поступает в распределительную батарею групповой установки, рассчитанную на подключение 14 скважин. По заданной программе поочередно каждая из подключаемых скважин специальным вращающимся устройством переключается на замер.

Переключатель 3 представляет собой два вставленных один в другой цилиндра. Наружный цилиндр соединен со всеми скважинами "m", работающими на эту групповую. Внутренний цилиндр имеет возможность вращаться автоматически по заданной программе и, вращаясь, он поочередно подставляет имеющиеся на его цилиндрической поверхности отверстие к каждому скважинному трубопроводу, подключенному к наружному цилиндру. Таким образом, образуется канал 5, по которому ГЖС из отдельной скважины поступает в сепаратор 13. Другие скважины в это время работают в общий трубопровод 6.

Из переключателя ГЖС направляется в сепаратор, где происходит отделение газа от жидкости, после чего жидкость поступает к турбинному расходомеру 18, газ - к расходомеру 15. Отсепарированный газ и прошедшая замер жидкость сбрасываются в общий трубопровод.

Сепаратор групповой установки выполнен в виде двух горизонтальных цилиндров, снабженных гидроциклонами. В гидроциклоне за счет центробежной силы, возникающей при винтообразном движении ГЖС, жидкость, как наиболее тяжелый агент, отбрасывается к стенкам сосуда, газ остается в центральной части. В верхнем цилиндре происходит сепарация, в нижнем - накапливается жидкость.

Замерная установка снабжена влагомером 20, который определяет количество воды в нефти и блоком местной автоматики, управляющим работой и передающим информацию (БМА).

Если сборный пункт расположен на значительном.удалении от скважин, их энергии может оказаться недостаточно для доставки туда ГЖС. Тогда сооружают промежуточные насосные станции, получившие название дожимных (ДНС). Здесь, поступившая от групповых установок ступени - концевые сепарационные установки. Здесь происходит окончательное отделение газа, и жидкость через теплообменник направляется в трубчатую печь. По пути движения в жидкость вводят деэмульгатор, который при нагреве жидкости ускоряет процесс разрушения эмульсии. Для очистки от солей в нефть вводят пресную воду, которая отмывает соли. Стабилизация нефти - процесс отделения легких фракций. Он осуществляется путем направления нефти, прошедший обезвоживание и обессоливание после нагревания, в ректификационную колонну. Здесь происходит испарение легких фракций, подъем их вверх и последующая конденсация.

8.3. Переработка нефти

Хотя нефть в своем первозданном виде и может быть использована в качестве топлива, однако такой способ ее применения является неэкономичным. Наиболее эффективно применение продуктов переработки нефти - бензина, керосина, масел, мазута.

Процессы переработки нефти разработаны русскими учеными- Д.И.Менделеевым, В.В.Морковниковым и инженером В.Г.Шуховым.

Но задолго до этого народные умельцы разработали свои технологии и оборудование для переработки нефти.

По распоряжению Петра I Василий Шилов работал над перегонкой нефти и получил желтоватую жидкость, которая использовалась для фармацевтических целей.

В 1745 г. в г. Ухте Федор Прядунов получил осветительную жидкость.

В 1754 г. вблизи г. Сергиевска Уфимского уезда татарский старшина Надыр Уразметов соорудил два завода по переработке нефти.

В 1823 г. в г. Моздоке (Кавказ) крепостные братья Дубинины построили завод, который явился предком современных гигантов по переработке нефти.

Технология переработки, или, как тогда называли, передваивания нефти, состояла в разделении ее составляющих компонентов согласно температуре испарения. Этот процесс, получивший впоследствии название прямой перегонки нефти, позволял отделять друг от друга низко кипящие фракции бензин, лигроин, керосин, дизельное топливо и мазут. Разделение производилось путем нагрева нефти, движущейся по трубам в печи, испарения и последующей конденсации фракций. Этот процесс происходит в ректификационной колонне - вертикальной трубе диаметром до 4 м, высотой до 40 м и разделенной на отсеки (рис. 8.3). В каждом из них отделяется определенная фракция: сверху низко кипящая бензин, снизу - высоко кипящая - соляровое масло. На две колонны накапливается осадок - мазут. Осадок состоит из фракций, температура кипения которых выше, чем применяемая при прямой перегонке (300-3250С). Переработку мазута ведут несколькими способами. Один из них -уменьшение давления в колонне и за счет этого снижение температуры кипения фракции, составляющих мазут. Для этой цели используют вакуум-колонны. В результате переработки, которая ведется по технологии прямой перегонки, получают дистилляты солярового, веретенного, машинного, цилиндрового масел. В остатке получают гудрон, который может быть подвергнут дальнейшей переработке.

Второй метод - применение крекинг-процесса для превращения круглых углеводородных молекул мазута в мелкие и получение бензина, дизельного топлива и других легких углеводородов. Осуществляется процесс при температуре до 5300С и давлении до 7 МПа при применении катализаторов.

Применение крекинг-процесса позволило увеличить выход бензина: так на 1 т нефти получали в 1910 году 100 кг бензина, а в настоящее время 500...600 кг.

8.4. Переработка газа

Газ является спутником нефти: на каждую тонну добытой нефти на различных нефтяных месторождениях приходится от десятков до сотен кубометров газа. Такой газ называют попутным. Но имеются и чисто газовые месторождения, суточный дебит скважин которых составляет миллионы кубометров. Какова же технология сбора и переработки газа?

Попутный газ транспортируется вместе с жидкостью до

установок комплексной подготовки нефти и там отделяется в

сепараторе. Затем компрессорными станциями забирается и

перекачивается на газоперерабатывающий завод.

Компрессорные станции - сооружения, в которых размещены компрессоры - специальные механизмы для вакуумирования, сжатия и перекачки газа. По конструкции они напоминают насосы, но имеют ряд отличий, вызванных характеристикой перекачиваемого агента.

На газоперерабатывающих заводах продолжают разделение газа, начатое на УКПН: там отделяли от нефти наиболее легкие, так называемые бензиновые, фракции газа. Здесь же от газа отделяют наиболее тяжелую часть и превращают его в жидкий продукт - газолин, представляющий смесь летучих углеводородов - пентана, гексана и других. Отбензиненный (сухой) газ, является эффектным топливом для промышленных и бытовых нужд. Так в металлургии используется 14 % газа от всего применяемого, на тепловых электростанциях - до 24%, для коммунально-бытовых нужд -до 12% (данные 1984 г.)

Другая часть газа используется как сырье для нефтехимии. Из него получают аммиак, спирты, сажу, пластмассы, синтетический каучук, волокна.

8.5. Нефтехимическое производство

В настоящее время нефть и газ приобретают большее значение в качестве сырья для производства различных синтетических материалов.

Еще Д.И.Менделеев говорил, что использовать нефть в качестве топлива - это все равно, что топить ассигнациями. И действительно, • сегодня из нефти и газа получают десятки тысяч различных продуктов. Правда, для этого используется лишь 8 % всего нефтяного сырья.

Какие же химические процессы лежат в основе нефтехимического производства?

Нефть, как указывалось нами ранее, содержит в своем составе группы непредельных углеводородов (Сn 2n-m), в которых валентные связи ненасыщены и атомы водорода в них могут замещаться атомами других элементов. К ним относятся ароматические углеводороды (бензолы). Кроме того, непредельные углеводороды получают в процессе переработки нефти для производства топливных продуктов (толуол, ксилол, бензол).

Процесс соединения простых молекул в сложные называется полимеризацией. Он то и лежит в основе образования синтетических материалов - полимеров.

Трудно представить сегодня нашу жизнь без пластических масс, полученных из полимеров- полиэтилена, полипропилена, полистирола, или смеси полимера с наполнителем - связующим

веществом. В качестве наполнителей применяют древесные

опилки, стеклянную вату, асбест, хлопчатобумажные ткани.

Они придают пластмассам прочность, твердость, тепло- и

огнестойкость. Среди пластмасс наиболее широкое применение

получили винипласт, пенопласт, полиэтилен,

тефлон.капролактан, полиуретан, фторопласт.

|

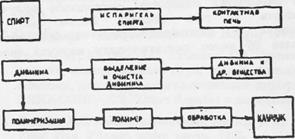

Рис. 8.4.

Технологическая схема переработки этана в этилен.

Рис. 8.5. Технологическая схема производства синтетического каучука.

Синтетические ткани - капрон, нитрон, анид, жирозаменители и моющие вещества, лекарства - сегодня, пожалуй, нет ни одной области промышленности и быта, где бы не применялись изделия из синтетических материалов.

Разговор о синтетических материалах будет неполным, если не вспомнить о создании синтетического каучука - материала, без которого немыслимо сегодня развитие транспорта. Честь создания промышленного производства

синтетического каучука принадлежит русскому академику СВ-Лебедеву: в 1928 году он успешно опробовал этот процесс.

До этого времени каучук получали из сока дерева чевен, растущего в Бразилии ("кау" - дерево, "учу" - течь, плакать). Одно дерево в год давало каучука для производства 2…3 кг резины.

Можно легко себе представить, сколько нужно было бы деревьев и каковы должны быть плантации каучуконосов, если на один современный автомобиль расходуется около 240 кг резины, на самолет - 600, танк - 800, морское судно - до 70 тонн.

С.Л.Лебедев получил каучук из этилового спирта с применением каталитической полимеризации. Этиловый же спирт получали из натуральных сельскохозяйственных продуктов - зерна, картофеля, сахарной свеклы и других. Чтобы получить 400…450 кг каучука требуется 1 т этилового спирта (около 4 т ржи). Для изготовления 1 автомобильной шины требуется 50 л спирта, а пары колош -1л.

Каковы должны быть ресурсы сырья? А его теперь недостаточно для людей. Только в 1957 г. на спирт было переработано 120 млн. т товарного зерна.

В семидесятых годах XVIII в. русский химик А.М.Бутлеров разработал недорогую технологию получения этилового спирта из газа этилена.

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 383 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!