|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Отложения парафина 3 страница

|

|

Объем исследовательских работ диктуется задачей исследований. Для месторождения, вступающего в эксплуатацию, он может быть следующим: определение пластового давления, определение температуры пласта, определение характеристики продукции и отдельных ее компонентов, изучение геологической характеристики призабойной зоны, замер забойного давления и дебитов нефти, газа и воды при различных отборах, определение величины потенциального и оптимального отбора. Отдельную цель могут представить специальные исследования, направленные на получение конкретных данных: оценка положения водонефтяного контакта, места нарушений в цементном кольце или в эксплуатационной колонне и другие.

При эксплуатации скважин с Рзаб = 0 по уравнению притока устанавливают потенциальный дебит скважины

Q = k ·Рпл (4.1)

Однако, на практике, он не может быть получен по ряду ограничительных условий: невозможность снижения забойного давления из-за отсутствия требуемых технических средств, возможность разрушения колонны или пласта, интенсивный приток воды из-за неравномерного стягивания контуров нефтеносности, сильное выделение газа и других причин, поэтому с учетом перечисленных факторов для скважины

устанавливают оптимальный дебит - норму (максимально возможную) отбора при соблюдении требований геологического и технического порядка.

В результате исследований, таким образом, устанавливают условия эксплуатации и режим отбора (откачки).

Условия эксплуатации геолого-физическая характеристика скважины: глубина залегания эксплуатационного объекта, высота подъема жидкости, состав откачиваемой нефти, воды, газа, наличие песка в жидкости.

Режим эксплуатации - скорость притока жидкости в скважину. Режим отбора - дебит скважины и параметры насосной установки: производительность, напор, диаметр насоса, число ходов, величина хода.

Методы исследования, получившие распространение на промыслах, можно объединить в две группы: а) исследования при установившемся режиме работы скважины; б) исследования при неустановившемся режиме.

4.1. Исследование скважин при установившемся

режиме

Метод заключается в преднамеренном изменении отбора жидкости из скважины и замере забойного давления на нескольких (не менее трех) режимах.

Замеры дебитов и давлений на различных режимах

производят с большой тщательностью. Результатом

исследований является построение зависимости

| 20 44040 | 60 & | ||||||

| го 40 Р | |||||||

| Q | |||||||

Рис.4.1. Индикаторная диаграмма зависимости дебит нефти от депрессии для фонтанной скважины (индикаторная линия прямая).

"депрессия-дебит", получившей название индикаторной диаграммы (рис.4.1). ∆Р - разность между пластовым Рпл и Рзаб давлениями для каждого значения дебита. Например ∆Р1= Рпл - Рзаб; ∆Р2 = Рзаб1- Рзаб2... Вместо давлений можно

замерять уровни и откладывать разность уровней h1=hст-hдин1, ∆h=hдин1-hдин2 и т.д.

Можно построить индикаторные диаграммы для зависимостей депрессии и дебита газа, газового фактора воды, жидкости, процента песка и т.д.

Исследования позволяют получить три характерных вида индикаторных диаграмм-прямую, вогнутую или выпуклую по отношению к оси дебитов.

Индикаторная диаграмма, описанная прямой линией, выражает линейный закон фильтрации:

Q=К(Рпл-Рзаб) (4.2)

где К - коэффициент пропорциональности, названный коэффициентом продуктивности.

Физический смысл коэффициента продуктивности - дебит, приходящийся на единицу снижения давления на пласт. Математический смысл - тангенс угла наклона прямой к оси депрессии.

4.2. Термодинамические исследования

По мере углубления скважины в земную кору, увеличивается температура пород. Величина температурного градиента прироста температуры на единицу глубины, для различных месторождений различна, но для конкретного месторождения постоянна. Например, для Туймазинского нефтяного месторождения она составляет = 0,03'С/м. Мощность теплового потока q описывается уравнением

qт = λ

где λ- теплопроводность пород, dT/dх- температурный градиент.

Установлена также зависимость между скоростью потока жидкости, протекающей через фиксированное сечение трубы (а значит и дебитом) и температурой.

Следовательно, зная распределение температуры по стволу неработающей скважины и записав термограмму в работающей скважине, можно получить материалы об интенсивности притока по толщине одного и нескольких пластов, а так же о дебите скважины.

Очевидно, что интенсивность теплового потока тем выше, чем больше скорость жидкости: начав свое движение по стволу скважины из точки А, жидкость отдает определенную часть тепла колонне.

4.3. Дебитометрические исследования

|

Информацию о дебите проще получить непосредственным замером. Для этой цели служат глубинные скважинные деби-томеры. Дебитограммы записываются путем преобразования электрических импульсов, получаемых от турбины расходомера в единицу времени. Примерные дебитограммы приведены на рис.4.3. По ним оценивается величина дебита, интервал работающих и не работающих пластов или пропластиков.

Дебитограммы позволяют установить

место притока, профиль притока,

выявить неработающие пласты или

пропластики. Если одновременно с

замером дебита замерять величину

забойного давления, то можно вычислить

и величину коэффициента

продуктивности:

Рис.4.3. Дебитограмма. а-равномерный приток по всей толщине пласта. б-неравномерный приток при работе двух пластов (часть пласта 1 не работает).

4.4.Установление добывных возможностей скважин

Задача исследования, как было установлено ранее, получение максимально возможной информации о скважине с целью выбора оборудования, обеспечивающего установленный отбор.

Добывные возможности скважины Qдоб определяются уравнением притока и построением индикаторной диаграммы. Этими данными технолог должен располагать до ввода скважины в эксплуатацию. Таким образом, зная величину отбора, величину депрессии, выбирают типоразмер оборудования Qнас и режим его работы

Qдоб = Qнас (4.6)

Qдоб = К (Рпл - Рзаб) (4.7)

Рзаб=Рпл-  (4-8)

(4-8)

4.5. Определение глубины подвески насоса

Чтобы определить глубину подвески насоса Нпод, необходимо определить величину динамического уровня:

hдин = Hскв - Ндин

Здесь: Нскв - глубина скважины, Ндин – динамический столб.

Но для нормальной работы насос должен быть погружен в жидкость на глубину, обеспечивающую его нормального работу. Эта величина, называемая погружением hпог, обеспечивает необходимое давление на приеме насоса в соответствии c требованиями поступления жидкости в насос с, минимальным количеством газа.

Давление на приеме составит (Рпр)

РПР= ρqhПОГ (4.10)

Глубина подвески Нпод

Нпод = hпог- hпог (4.11)

4.6. Измерение давлений

Вспомним, что различают абсолютное давление (или полное) и избыточное (или относительное). Абсолютное давление - сумма атмосферного и избыточного. В технике замеряют избыточное давление и его показывают приборы, если они не изолированы от атмосферы.

Манометры - наиболее широко применяемый прибор для

замера давлений, Устьевое оборудование скважин оснащается

трубчато-пружинными показывающими манометрами,

состоящими из согнутой по кругу полой трубки эллиптического сечения, связанной одним концом с держателем, вторым (заглушенным) - через шарнирный механизм со стрелкой.

Манометры по точности измерения подразделяются на образцовые (погрешность 0,2...0,33%), контрольные (1,0%), технические.

Для подачи сигнала на пульт или отключающее устройство при достижении определенного значения измеряемой величины применяют контактные манометры. Они снабжены двумя электрическими контактами (один - на шкале, второй - на стрелке), которые, замыкаясь, подают сигнал.

Скважинные манометры представлены группой геликсных, пружинно-поршневых, пневматических, деформационных и компенсационных.

Геликсные манометры в качестве первичного датчика имеют пружину (геликс), одним концом соединенную через капилляр с сильфоном, другим - со стрелкой. Последняя производит запись давления во времени на диаграммном бланке, укрепленном на вращающемся часовой цилиндре-каретке. Все узлы манометра помещены в металлический корпус, сообщающийся со скважиной через отверстие и спускаемый на стальной проволоке. В нижней части корпуса размещен ртутный термометр. Описанный манометр относится к типу МГН-2

|

Рис.4.5. Диаграмма записи давления. аЬ-давление в буферном патрубке; Ьс-время пребывания манометра в буферном патрубке при давлении L1; сd-изменение давления в скважине при спуске до заданной глубины; dе-пребывание в скважине при давлении L2; еi-изменение давления при подъеме; iк-время пребывания манометра в буферном патрубке; кm-изменение давления в буферном патрубке.

Длина 1500...1800 мм; масса 10 кг.

Диаграмма записи давления представляет собой график, приведенный на рис.4.5. Она расшифровывается так: 00 -нулевая линия, прочерченная перед спуском прибора; "ав" -давление в буферном патрубке, куда помещен манометр перед спуском в скважину (буферная задвижка открыта); "вс" — время пребывания манометра в буферном патрубке при давлении L; "сd" - изменение давления в скважине при спуске до заданной глубины; " dе" - пребывание в скважине при Давлении L,2; "еi" - "изменение давления при подъеме; "iк" -время пребывания манометра в буферном патрубке; "кm" -изменение давления в буферном патрубке после вскрытия буферной задвижки (снижение до атмосферного).

4.7. Изменение температуры

Температура - один из параметров, характеризующих состояние пластовых агентов, поэтому изучать их следует, зная величину температуры.

Температура зависит от глубины скважины и от географического района их расположения. Так, в Башкирии и Татарии температура на забое скважин (на глубине до 2500 м) составляет 40'С, в районах Азербайджана, Грозного - на глубине 3000...4000 м - 150...170'С. Для измерения глубинных температур необходимы скважинные термометры с пределом измерения 60, 100, 150, 200, 250'С.

По принципу действия термометры делятся на дистанционные и с местной регистрацией.

Термометры с местной регистрацией фиксируют температуру на глубине спуска на специальном бланке, расшифровку которого можно произвести лишь после подъема термометра из скважины.

А поскольку термометр спускается со скважинным оборудованием, то подъем его производят вместе с ним, т.е. через сотни дней работы в скважине. Это неудобно, так как информация необходима сразу. Поэтому получили применение дистанционные термометры, передающие информацию по кабелю.

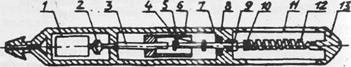

На рис. 4.6 изображен скважинный биметаллический

Рис.4.6. Скважинный биметаллический термометр. 1-часовой механизм; 2-муфта; 3-ходовой винт; 4-перо; 5-ось; 6-каретка; 7,8-сальники; 9,10-втулки; 11-прорезь; 12-пластина термобиметаллическая; 13-корпус.

термометр, который состоит из спиральной термобиметаллической пластины, связанной с пером, записывающим изменение угла раскручивания пластины в зависимости от температуры на вращающейся каретке.

4.8. Измерение расхода

Измерение расхода непосредственно в скважине позволяет контролироватъ работу пласта, отдельных слагающих его пропластков, определять приемистость нагнетательных пластов, устанавливать места нарушений эксплуатационных колонн и перетоков из одного пласта в другой. Наличие этих сведений позволяет квалифицированно контролировать разработку месторождения.

|

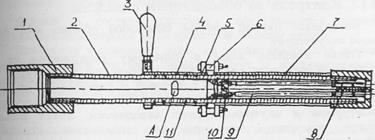

Рис.4.7. Скважинные расходомеры с турбинкой, а) 1-кабель; 2-Головка; 3-тяги; 4-цилиндр; 5-магнитный прерыватель тока; 6,9-струевыпрямитель; 7-турбинка; 8-магнит; 10-корпус; б) 1-геркон; 2-магнит; 3-турбинка; 4-толкатель; 5-шарнир.

Для измерения расхода разработаны расходомеры РГД (рис. 4.7), основным рабочим элементом которых является турбинка. Прибор спускается в скважину, уплотняется в ней таким образом, что выходящая из пласта жидкость  направляется через турбинку. Скорость ее вращения зависит от величины потока. Вращение турбинки преобразовывается в электрические сигналы, записываемые на поверхности.

направляется через турбинку. Скорость ее вращения зависит от величины потока. Вращение турбинки преобразовывается в электрические сигналы, записываемые на поверхности.

4.9. Измерение глубины забоя скважины, уровней и границы раздела жидкостей

Одним из первых приборов этого назначения является аппарат Яковлева, Представляющий собой небольшую ручную лебедку, с помощью которой на проволоке диаметром 0,5...1,8 мм спускается металлический баллон или поплавок диаметром 100...120 мм и длиной 600 мм.

В момент погружения баллона в жидкость натяжение проволоки уменьшится, что фиксируется по изменению положения стрелки индикатора веса. Глубина спуска баллона определяется по количеству оборотов барабана лебедки счетчиком.

Для удержания прибора на заданном уровне, лебедка снабжена ленточным тормозом. Аппарат Яковлева может быть использован для других целей: для спуска и подъема глубинных манометров, для определения глубины забоя скважины, для определения длины труб, для отбора проб жидкости.

Определение уровней жидкости в скважине используется для различных целей. Например, для построения индикаторных кривых. Если в скважине находится однородная жидкость постоянной плотности, то можно определить забойное давление по формуле:

Рзаб=(Н-hдин)ρ·q (4.13)

где Н - глубина скважины, м; hдин - динамический уровень, замеренный аппаратом Яковлева, м; ρ - плотность жидкости, кг/м3.

Для работы в глубоких скважинах применяются лебедки с механическим приводом от двигателя автомашины или трактора. Например, глубинная лебедка Азинмаш—8А смонтирована на автомашине ГАЗ-66 или УАЗ-452, применяется для исследования скважин глубиной до 6000 м.

В труднодоступных районах применяют лебедки типа ЗУИС, смонтированные на гусеничном плавающем транспортере ГАЗ-71. Глубина спуска приборов - 6000 м, привод от тяговых двигателей.

Спуск глубинных приборов: манометров, термометров, глубинных расходомеров и влагомеров может производиться в эксплуатационную колонну, в лифтовые трубы, а также в затрубное пространство.

При замерах пластового давления и статических уровней приборы спускаются обычно в открытую скважину или в фонтанные трубы. При определении забойного давления или динамического уровня в работающей глубинонасосной скважине приборы спускаются через затрубное пространство. Для этой цели применяются специальные малогабаритные приборы уменьшенного диаметра. В планшайбе для прохода приборов делается определенное отверстие, закрываемое потом пробкой по резьбе.

4.10. Определение уровней жидкости эхолотами

Эхолот - это прибор для определения расстояний от места его установки до границы какой-либо другой среды.

Принцип действия эхолота основан на определении времени прохождения звуковой волны от прибора до границы другой среды и обратно. Если скорость движения волны v известна, то, умножив скорость на время t, получим путь S,

пройденный волной, или искомое нами расстояние

S = v· t

Такой метод определения расстояний называется эхометрией.

Достоинство метода: возможность определения уровней жидкости в скважинах без спуска приборов.

Первоначально для определения уровней жидкости в скважинах применялся эхолот

| Рис.4.8. Схема подключения эхолота ЭП-1 к затрубному пространству скважины. |

Линдтропа. Метод был разработан в 1937-38

годах. В то время в нашей стране не было своих глубинных

манометров. Эхолот Линдтропа в то время

сыграл большую роль в исследовании скважин

на продуктивность. Недостаток аппарата Линдтропа - отсутствие автоматического записывающего устройства. С 1947 года на промыслах нашей страны стали применять электрический прибор конструкции Спыткина. Эхолотирующая установка состоит из двух основных элементов: пороховой хлопушки и регистратора. Пороховая хлопушка создает звуковую волну в затрубном пространстве. Регистратор представляет собой устройство, состоящее из специального усилителя электрических импульсов, лентопротяжного механизма и самописца (рис.4.8).

Для преобразования акустического импульса в электрический внутри пороховой хлопушки имеется термофон в виде вольфрамовой нити диаметром 0,03 мм и длиной около 40.

Вольфрамовая нить нагревается постоянным

электрическим током до температуры примерно 100'С от двух батареек напряжением 3,7 В.

Звуковой импульс создается путем выстрела порохового заряда бездымного пороха в затрубное пространство.

При этом колебание газа приводит к некоторому охлаждению вольфрамовой нити термофона, сопротивление которой зависит от ее температуры. С понижением температуры электрическое сопротивление нити термофона уменьшается - это приводит к увеличению силы тока проходящего через эту нить. Импульс повышенного тока передается на специальное устройство - усилитель. С. помощью самописца этот импульс записывается пером на бумажной ленте

|

Усилитель и электромотор для привода в движение ролика с бумажной лентой питаются от электросети переменного тока напряжением - 220 В.

рис.4.9. Запись эхограммы. s-путь; v-скорость звука; t-время; hур-глубина уровня жидкости; Нр-глубина установки репера.

Для определения расстояния от устья скважины до уровня жидкости необходимо знать скорость распространения упругой волны газа v и время ее движения t. Тогда:

h = v·t

4.11. Исследование скважин методом волнометрирования

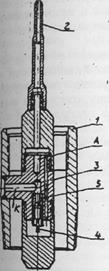

При волнометрировании скважины применяются эхолоты, у которых вместо пороховой хлопушки имеется так называемый генератор упругих волн (рис.4.10).

Рис.4.10. Генератор упругих волн. 1-муфта; 2-неподвижный цилиндр; 3-ручка; 4-втулка; 5-кольцо; 6-винт; 7-втулка; 8-розетка; 9-медный стержень; 10-вольфрамовая нить; 11-резиновое кольцо; А-щель.

Назначение последнего - создание звуковой упругой волны в затрубном пространстве с помощью специального газового затвора. Упругая волна создается путем кратковременного стравливания газа из затрубного пространства в атмосферу через отверстия в импульсаторе.

В условиях многих нефтяных промыслов давление в затрубном пространстве скважин достигает 5,0...6,0 МПа. Для исследования таких скважин эхолотами приходилось выпускать газ из затрубного пространства, так как пороховая хлопушка не приспособлена на высокое давление. Кроме того, выстреливать в такую скважину пороховым зарядом опасно.

Выпуск газа из затрубного пространства приводит к нарушению установившегося режима работы пласта и к образованию пены в затрубном пространстве. При наличии пены нельзя правильно определить коэффициент продуктивности, так как плотность смеси в затрубном пространстве меняется в широких пределах. Для таких условий хорошо зарекомендовал себя импульсатор - генератор упругих волн, создаваемых перепуском газа из затрубного пространства в атмосферу.

При этом методе устройство подключается к электросети как обычно. Импульсатор присоединяется к затрубному пространству с помощью фланца или муфты на резьбе после задвижки или вентиля, установленного на затрубном пространстве

Кратковременное открытие газового затвора импульсатора создает в затрубном пространстве упругую волну сжатого газа, которая и записывается регистратором.

4.12. Контроль за обводнением скважин

Безводный период работы скважины обычно мал или совсем отсутствует.

После прорыва воды в скважину содержание ее в добываемой жидкости, как правило, непрерывно возрастает.

Контроль за движением пластовой и нагнетаемой воды в процессе разработки нефтяного месторождения, особенно при законтурном и внутриконтурном заводнении, имеет весьма важное значение, так что это позволяет повысить эффективность мероприятий по регулированию процесса вытеснения нефти водой с целью повышения коэффициента нефтеотдачи. Этот контроль осуществляется влагомером. Влагомер входит в комплект приборов передвижной лаборатории.

На рис. 4.11 записаны две кривые: дебитограмма и кривая cодержания воды в потоке жидкости. Отсюда видно, что вода поступает в интервале глубин 1668...1664 м, т.е. по нижнему пласту. Верхний пласт дает безводную нефть, так как содержание воды остается постоянным. По этим кривым можно построить профили притока и процентного содержания воды в жидкости, получаемой из данного пласта.

4.13. Контроль за химическим составом пластовой воды, добываемой с нефтью

Данные о составе пластовых вод является важной составляющей контроля за разработкой залежи нефти.

Появление в скважине воды, не характерного для данного продукта пласта состава, сигнализирует о возникновении в эксплуатационной колонне или заколонном цементном кольце трещины. В такой скважине необходимо провести ремонтные работы.

4.14. Исследование скважин динамометрированием

Ранее мы установили, что нагрузки на штанги и трубы зависят от веса штанг и жидкости, величины сил трения и скорости перемещения. Изменение этих нагрузок и их величина за цикл (ход вверх, вниз) может быть записана на устье скважины специальным устройством - динамографом в виде графика - динамограммы.

Рис.4.12. Динамограф. 1-шнур; 2-шкив ходового винта; 3-ходовой винт столика; 4-направляющие салазки столика; 5-бумажный бланк, прикрепляемый к столику; 6-перо геликсной пружины; 7-геликсная пружина; 8-капиллярная трубка, соединяющая геликсную пружину с полостью силоизмерительной камеры-9; 10-нажимной диск; 11-верхний рычаг силоизмерительной части; 12-нижний рычаг силоизмерительной части.

Получили широкое применение гидравлические динамографы ГМД. Динамограф состоит из двух узлов - силоизмерительной части и записывающего устройства (рис.4.12). Силоизмерительный узел включает в себя два рычага

Рис. 4.13. Схема измерения усилий в колонне штанг за полный цикл. Деформации: штанг-шт.; труб-тр. Ход: полированного штока-Sо; плунжера-Sпл.

Рис. 4.13. Схема измерения усилий в колонне штанг за полный цикл. Деформации: штанг-шт.; труб-тр. Ход: полированного штока-Sо; плунжера-Sпл.

- верхний и нижний,между которыми устанавливается диск, перемещающийся в маслонаполненной камере. Последняя

соединена капилляром с геликсной пружиной, раскручивающейся пропорционально величине давления на диск.

Геликсная пружина заканчивается пером, записывающим изменение величины нагрузки на бланке, укрепляемом на столике, перемещающемся вверх-вниз от привода шкива. Шкив связан шнуром, который в зависимости от перемещения полированного штока, заставляет шкив вращаться и перемещать столик.

Рассмотрим работу элементов подземного оборудования в

процессе полного цикла движения головки балансира (рис.4.13).Теоретическая динамограмма усилий от действия статических сил приведена на рис.4.14.

| Рис. 4.14. Динамограмма теоретическая. |

По оси абсцисс откладывается перемещение ТПШ –S,

по оси координат - изменение усилий в штангах - Р.

(ТПШ- точка подвеса штанг).

В начале хода вверх: а) обратный клапан на плунжере закрывается; б) масса столба жидкости передается на штанги, снимаясь с труб; в) штанги под влиянием этой нагрузки удлиняются (λш); г)трубы сокращаются (λт)

Ход вверх: а) деформация штанг (удлинение) прекратилось; б) плунжер перемещается вверх на величину БВ (Sп); приемный (всасывающий) клапан открывается; д) нагнетательный клапан закрыт.

Начало хода вниз: а) нагнетательный клапан открывается, всасывающий - закрывается; б)

штанги разгружаются и сокращаются в длине; в) трубы нагружаются и удлиняются; г) жидкость не нагнетается.

Ход вниз: а) плунжер перемещается на длину ГА; б) нагнетательный клапан открыт; в) всасывающий клапан закрыт; г) штанги разгружены, трубы нагружены. Длина хода плунжера определяется так:

Sn = So – (λш+λr) (4.14.)

где S- длина перемещения ТПШ.

Абсолютные величины деформации штанг и труб под действием веса столба жидкости определяются из формул:

λш =  (4.15)

(4.15)

λт =  (4.16)

(4.16)

(По закону Гука ∆ L=

- удлинение прямо пропорционально силе). fш- площадь поперечного сечения штанг; f - площадь поперечного сечения труб; Н- глубина подвески насоса; Е -модуль упругости стали; Рж - вес столба жидкости.

- удлинение прямо пропорционально силе). fш- площадь поперечного сечения штанг; f - площадь поперечного сечения труб; Н- глубина подвески насоса; Е -модуль упругости стали; Рж - вес столба жидкости.

4.15. Исследование скважин через затрубное пространство

Выше показано влияние давления на приеме насоса на коэффициент подачи. Определение давления на приеме настоящее время производится по технологии, разработанной группой ученых под руководством Н.Н.Репина,

предусматривающей спуск приборов затрубное пространство скважин (рис.4.15).

|

Для проведения этой операции необходимо образование канала по всей

длине скважины, что достигается установкой на устье скважины и на

башмаке НКТ отклонителей. Они способствуют расположению НКТ в

обсадной колонне эксцентрично, за счет чего создается максимально возможный

зазор для пропуска приборов. В вертикальных скважинах спуск

приборов через затрубное пространство не вызывает особых осложнений, в

наклонных же скважинах - затруднен,а часто и не осуществим. Это

объясняется тем, что азимут отклонения скважины не постоянен по

глубине, более того имеет место пространственная кривизна скважины,

вызывающая расположение НТК по винтовой линии. Но и вертикальные

скважины перед спуском в них приборов должны быть очищены от

парафина, солей; промыты, прошаблонированы и апробированы, вначале в скважину вместо глубинного прибора спускают одинаковый по габаритам и массе с ним шаблон, а при благополучном исходе спускают прибор.

Рис. 4.15. Схема исследования через затрубное пространство. 1-эксцентрическая планшайба; 2-колонна насосно-компрессорных труб; 3-обсадная колонна; 4-направляющий ролик; 5-проволока; 6-сетка; 7-отклонитель; 8-глубинный манометр.

4.1 б. Исследование скважин применением суфлеров

Наиболее точными являются замеры в скважине, производимые глубинными манометрами, т.е. замеры, дающие непосредственную информацию о давлении. 4.1 б. Исследование скважин применением суфлеров

Наиболее точными являются замеры в скважине, поизводимые глубинными манометрами, т.е. замеры, дающие непосредственную информацию о давлении.

|

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 501 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!