|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

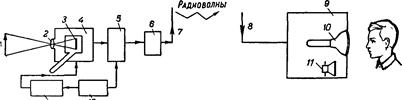

Принципиальная схема передачи изображения на расстояние

|

|

В основу телевидения положены следующие физические процессы:

1) преобразование оптического изображения (световой энергии) в электрические сигналы (электрическую энергию);

2) передача электрических сигналов по каналу связи;

3) прием электрических сигналов;

4) снова преобразование их в видимое оптическое изображение (световую энергию).

Для передачи изображения объекта по телевидению его превращают в электрические сигналы. Чтобы лучше представить этот сложный процесс, рассмотрим газетную фотографию. На фотографии можно заметить, что она состоит из многих отдельных точек, расположенных в строгом порядке и образующих сетку. Эта сетка называется растром. Точкам придают различную степень окраски от черного до светло-серого цвета. Чем больше точек расположено на одном квадратном миллиметре, тем яснее фотография воспринимается глазом.

Так и в телевидении для передачи изображения его разлагают на отдельные точки или элементы. Практически объект состоит из множества мелких элементов различной яркости (рис. 12), так как они по-разному отражают световые лучи. Чтобы передать изображение объекта по телевидению, его превращают в электрические сигналы, интенсивность каждого из которых должна соответствовать яркости определенного элемента передаваемого изображения.

Поэтому изображение показываемого объекта передают последовательно, т. е. разбивают на множество элементов, образующих растр. Это существенное отличие телевидения от кино, где при показе кинофильмов все изображение кадра целиком проецируют на экран.

В телевидении последовательная, в строгом порядке и с определенной скоростью передача всех элементов изображения называется разверткой изображения.

Рис. 12. Иллюстрация из книги, состоящая из множества мелких элементов

Передача и прием телевизионного изображения упрощенно выглядят так. Изображение объекта 1 (рис. 13) проецируют объективом 2 на светочувствительную мозаичную поверхность электроннолучевой трубки 3 передающей камеры 4, и на элементах этой поверхности накапливаются электрические заряды. Это значит, что трубка 3 превращает изображение объекта в электрические сигналы (на мозаичной поверхности создается электронное изображение объекта).

Полученное электронное изображение не все сразу, а последовательно передается по строкам (элементам) синхрогенератором 12 и развертывающим устройством 13. Катод электроннолучевой трубки создает узкий электронный луч, падающий на мишень.

Синхрогенератор вырабатывает электрические импульсы, которые воздействуют на развертывающее устройство, создающее переменные по величине токи. Эти токи, в свою очередь, воздействуют на электронный луч трубки, в результате чего он обегает светочувствительную пластину-мишень слева направо и одновременно перемещается сверху вниз. Следовательно, электронный луч последовательно обходит все элементы электронного изображения, и поэтому в цепи трубки 3 возникают электрические сигналы (видеосигналы), соответствующие яркостям передаваемого объекта. Видеосигналы поступают на видеоусилитель 5, усиливаются, одновременно смешиваются с синхронизирующими импульсами синхрогенератора и подводятся к радиопередатчику 6.

Рис. 13. Блок-схема передачи и приема телевизионного изображения

Он преобразует усиленные электрические колебания в колебания сверхвысокой частоты, а передающая антенна 7—в электромагнитную энергию, излучаемую в виде радиоволн.

Одновременно с передачей изображения второй передатчик передает звуковое сопровождение. Оба передатчика работают на одну общую антенну. Поэтому телевизионная передающая антенна излучает в эфир одновременно модулированные частоты сигнала изображения и сигнала звукового сопровождения.

Синхронизирующие импульсы обеспечивают одновременность движения электронных лучей в передающей и приемной электроннолучевых трубках.

Излучаемые радиопередатчиком волны, встречая на пути приемную телевизионную антенну 8, возбуждают в ней токи сверхвысокой частоты, которые по антенному кабелю поступают на вход телевизора 9. Телевизор принимает, усиливает, разделяет, детектирует и преобразует электрические сигналы в световое изображение и звуковое сопровождение. Следовательно, видеосигналы поступают на приемную электроннолучевую трубку 10, а звуковые — на громкоговоритель 11.

Основная часть телевизора — приемная электроннолучевая трубка, называемая кинескопом. На дно внутренней стороны колбы трубки нанесен специальный слой — люминофор, являющийся экраном. Он светится под воздействием электронного луча. Чтобы получить изображение, этот луч должен перемещаться вдоль строк экрана и одновременно вниз по кадру. Поскольку электрические сигналы различны по силе и соответствуют яркости отдельных участков передаваемого изображения, они по-разному влияют на люминофор и вызывают неодинаковое свечение экрана.

Электронный луч перемещается с большой скоростью, и вследствие инерции зрительного восприятия вся поверхность экрана кажется светящейся одновременно, хотя в каждый момент светится только одна точка экрана. Так из отдельных светящихся с различной яркостью точек складывается полное изображение, т. е. создается впечатление слитного изображения. Следовательно, в телевидении, так же как и в кино, используют способность глаза к инерции.

Фокусирующее устройство формирует электронный поток в узкий луч, а отклоняющие системы движут его по строкам и кадрам. Один кадр разбивается на 625 строк, и луч «прочитывает» их за 25 сек. Передаются изображения с частотой 25 кадров/сек.

5.3 Психологические особенности восприятия движущегося изображения

В результате появления качественно новых раздражителей — света экрана, движущегося изображения, громкого голоса диктора и т. д. — происходит торможение предшествующих рефлексов. Новые раздражители вытеснили впечатление от деятельности учащегося до просмотра. Обостряются восприятие, внимание, память. Поэтому даже самые пассивные учащиеся способны быстрее воспринять новое и связать его с известным старым.

Колебания и устойчивость внимания в процессе просмотра фильма зависят от разных причин: качества и трудности содержания фильма (характера и скорости поступления информации), обстановки демонстрирования фильма и состояния учащихся (утомления, возбуждения), особенностей подготовительной работы и заданий учителя и т. д. Все это определяет возникновение непроизвольного, т. е. не зависящего от волевых усилий, внимания, необходимого для повышения эффективности всего учебно-воспитательного процесса.

Для правильной оценки эффективности применения аудиовизуальных технологий важно знать психологические особенности их восприятия. Учитель должен учитывать, с одной стороны, нагрузку фильма как источника информации, а с другой — возможность учащегося усваивать передаваемую информацию. Максимально усваивается информация фильма тогда, когда найдена правильная (оптимальная) мера между содержанием фильма и возможностями его восприятия.

Перед зрителем проходит ряд изображений вещи, каждое из которых может быть не похоже на другое, хотя все они отображают только одну вещь. В нашем сознании мы отождествляем эти изображения с реальной вещью. Такое отождествление происходит даже в том случае, если зритель не видел этой вещи в натуре. Образ вещи тогда рождается путем сравнения с какой-либо знакомой вещью. В процессе восприятия зритель все время как бы расшифровывает экранное зрелище, узнавая в нем реальные вещи.

Эти психологические особенности восприятия фильма порождают сложную педагогическую проблему: фильм предлагает учащимся информацию в виде экранного образа объекта, а учитель требует от них уже расшифрованной информации о самом реальном объекте. Между тем экранный образ сильно отличается от реального, так как фильм — это только форма отображения действительности. Следовательно, учащиеся должны проделать дополнительную мыслительную работу по воссозданию недостающих звеньев между экранным образом и реальным его воплощением в виде материальной вещи или реального явления.

Особенно трудно в кино определять размеры, масштаб изображения и отождествлять с действительными. Между тем оценка величины предмета имеет в учебном фильме самостоятельное познавательное значение. Метод сравнения, не опирающийся на знакомые предметы, не всегда приносит желаемые результаты. Объясняется это нахождением предмета изучения в необычной окружающей обстановке, лишающей зрителя возможности сравнения предмета со знакомыми предметами, обычно окружающими его в жизни. Поэтому зритель не справляется с определением истинного размера предмета.

Процесс восприятия экранного зрелища с одновременной его расшифровкой и переводом в сознании в реальные образы воспитывается постепенно, по мере развития ребенка.

Таким образом, сознание человека сравнительно медленно формируется для расшифровки динамических экранных изображений.

Рассмотрим процесс киновосприятия.

В темном зале остается освещенным только экран, принудительно привлекающий внимание зрителя быстрой сменой серий контрастных световых изображений. Это вызывает сильное напряжение непроизвольного внимания, концентрирующегося в одной точке яркого экранного пятна. В коре головного мозга вокруг возбужденной области возникает торможение, усиление которого может вызвать сон. Если зритель воспринимает киноизображение как разрозненные картинки, сон наступает быстрее.

Чтобы повысить активность восприятия, применяют различные формы смыслового движения изображения. В художественном фильме этого достигают его драматургией, а в учебном — специфическими формами подачи материала. И, несмотря на самую совершенную, увлекательную форму преподнесения содержания время от времени зрителя одолевают потоки торможения. В такие моменты он не в состоянии воспринимать иногда целые куски фильма.

Как установили психологи, временные пробелы в восприятии содержательных, хороших фильмов даже больше, чем менее увлекательных. Заметить эти пробелы можно при вторичном просмотре картины. Тогда обнаруживается, что важные моменты фильма не оставили в сознании никакого следа. Особенно это справедливо для учебного фильма. Поэтому следует рекомендовать повторные показы фильма, эффективность которых зависит от объема и качества содержащейся в нем информации. При вторичном просмотре у учителя появляется возможность сконцентрировать внимание на ускользнувшей информации.

Если человек воспринимает окружающую действительность в удобном для него порядке, то в фильме вниманием управляет его структура, специально организованная при помощи выразительных средств. Такое управление вниманием, выделение главного изображения осуществляется средствами динамики, композицией кадра и монтажной сменой планов. Из кадра убирают или ослабляют отвлекающее от главного разными способами: соотношением главной вещи и окружающих фоновых вещей, различной интенсивностью окраски, выделением светом и т. д. Но главным приемом остается выбор и смена планов. Чем лучше удается в фильме выделять главную в каждом кадре вещь, тем успешнее фильм управляет вниманием зрителя.

В результате этих приемов взор зрителя все время перемещается вперед или назад, вверх — вниз, в стороны — на разные углы поворота. Иногда происходит мгновенный переброс взора на другое зрелище, как бы после закрытия глаз. Так, наблюдающий за вещью взор разлагает ее на части, потом снова собирает, переносится на другую вещь, сближает и сопоставляет обе вещи. Фильм монтируют так, чтобы зритель рассматривал кадр ровно столько времени, сколько необходимо для осознания увиденного. Кроме того, киноглаз зорче глаз человека. Поэтому кино не только сосредоточивает внимание, но и усиливает возможности видения человека. Чем лучше постановщики фильма учитывают воспринимающие возможности определенного контингента зрителей учебного фильма, тем удачнее задуман и смонтирован фильм.

От степени проникновения учителя в сущность психологических процессов восприятия фильма зависит учебная и воспитательная целесообразность применения фильма, что не может не сказаться на умении организовать работу над учебным материалом фильма.

Дата публикования: 2014-09-01; Прочитано: 1161 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!