|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тема 20. Нарушения сердечного ритма и проводимости

|

|

Аритмии - это любые нарушения ритма сердца, проявляющиеся изменением частоты и регулярности сердечных сокращений, изменением локализации источника водителя ритма, нарушением связи между возбуждением предсердий и желудочков.

Этиология:

1) структурная патология сердечно-сосудистой системы (пороки сердца, миокардиты, ИБС, артериальная гипертензия), в т. ч. генетически детерминированная (гипертрофическая и дилатационная кардиомиопатия, аритмогенная кардиомиопатия/дисплазия правого желудочка, некомпактный миокард);

2) патологические нервно-рефлекторные воздействия на сердце, нарушения его гуморальной регуляции, электролитного баланса, кислотно-основного состояния, дисфункции эндокринной системы;

3) физико-химические воздействия (алкоголь, никотин, кофеин, наркотики, гипоксия, гипо и гипертермия, лекарственные препараты - сердечные гликозиды, диуретики, антибиотики из группы макролидов, ряд антигистаминных, противоэпилептических и антиаритмических средств, симпатомиметики, противоопухолевые и др.);

4) идиопатические нарушения ритма, в том числе так называемые первичные электрические заболевания сердца или каналопатии, наследуемые по аутосомно-доминантному или аутосомно-рециссивному типу (синдром удлиненного и укороченного интервала QT, синдром Бругада, катехоламинзависимая полиморфная желудочковая тахикардия).

Патогенез. Основные электрофизиологические механизмы аритмий:

1) усиление «нормального автоматизма»;

2) возникновение «патологического автоматизма»;

3) развитие триггерной активности;

4) повторный вход возбуждения (риентри);

5) блокада проведения импульсов.

Усиление нормального автоматизма наблюдается при нарушении функции синусового узла и вспомогательных водителей ритма. Патологический автоматизм обусловлен образованием фокусов эктопической активности в миокарде и проводящей системе. Триггерная активность связана или с ранней постдеполяризацией в фазу реполяризации, или с поздней деполяризацией в период систолы, или с понижением величины порогового потенциала. Для риентри характерно нарушение проводимости на небольшом участке проводящей системы при наличии зоны однонаправленного блока проведения и возможности циркуляции импульса вокруг зоны блока с захватом ее ретроградно и возвратом в область возникновения импульса. Циркуляция импульса может осуществляться по анатомически определенному пути (макрориентри), либо по функциональным путям (микрориентри). Одной из причин однонаправленного блока может быть дисперсия рефрактерных периодов окружающих тканей.

Клиническая картина нарушений ритма сердца и проводимости может протекать как бессимптомно, так и манифестировать яркой симптоматикой, начиная от ощущений сердцебиения, перебоев в работе сердца, “переворачивания” и “кувыркания” сердца и заканчивая развитием выраженной артериальной гипотензии, стенокардии, синкопальных состояний и проявлений острой сердечной недостаточности.

ЭКГ - ведущий метод в диагностике аритмий. Суточное Холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМ) обеспечивает исследование при нагрузках, во сне, при приеме пищи и т.д. В программу ХМ ЭКГ может входить оценка вариабельности и турбулентности сердечного ритма, дисперсия интервалов QT, альтернация зубца Т, полисомнография, что позволяет выявлять предикторы неблагоприятных аритмий. В последнее время применяют многосуточное ХМ ЭКГ (до 7-ми дней), а также мониторирование до нескольких лет с использованием имплантируемого регистратора событий «Reveal». Пробы с дозированной физической нагрузкой проводят для уточнения диагноза ИБС, выявления взаимосвязи нарушений ритма со стенокардией и с физической нагрузкой, оценки эффективности проводимой терапии, а также аритмогенного действия лекарственных препаратов. Для диагностики синдрома преждевременного возбуждения желудочков, синдрома слабости синусового узла (СССУ) применяется чреспищеводная электрокардиостимуляция (ЧПЭКС). Когда не удается получить необходимую информацию с помощью ЧПЭКС, используют внутрисердечное электрофизиологическое исследование: запись эндокардиальной ЭКГ и программированную ЭКС. Для выявления структурных изменений сердца, особенностей внутрисердечной гемодинамики,оценки жизнеспособности миокарда применяют ЭХОКГи стресс-ЭХОКГ, а, при необходимости, МРТ. В некоторых случаях проводятся коронарография, вентрикулография, эндомиокардиальная биопсия и медико-генетическое консультирование.

Экстрасистолия (Э) является самым частым нарушением сердечного ритма.

Механизмы:

а) повышение автоматизма клеток проводящей системы;

б) возвратное возбуждение за счет замедления проводимости и блокады в одном направлении;

в) наличие остаточных или следовых потенциалов.

Клинические проявления Э разнообразны. Одни пациенты не ощущают Э, другие испытывают усиленный удар в грудь, замирание и даже остановку сердца. При исследовании пульса экстрасистоле соответствует преждевременная пульсовая волна или выпадение очередной пульсовой волны. При аускультации обращают внимание преждевременные тоны, I тон экстрасистолы обычно усилен, II тон, наоборот, ослаблен. За II тоном следует компенсаторная пауза. Частые Э снижают минутный объем сердца и могут приводить к обморокам и болям в прекардиальной области. Частые предсердные Э являются предвестниками развития фибрилляции предсердий, а частые, политопные и групповые желудочковые Э - предвестниками мерцания желудочков.

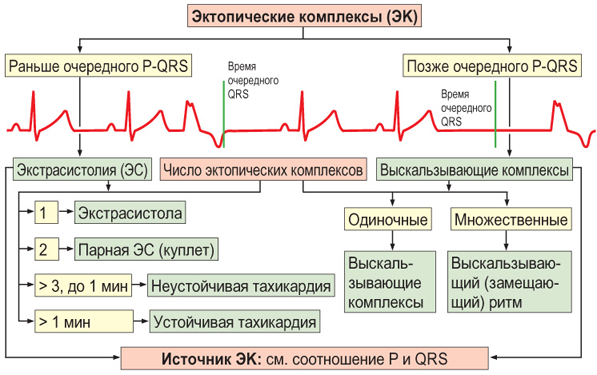

Э, возникающие из различных очагов возбуждения-рис.1-, называются политопными. Различают одиночные, парные и групповые Э. Экстрасистолы, как правило, сопровождаются удлиненной (компенсаторной) паузой до следующего сокращения, исходящего из синусового узла. По локализации гетеротопного очага возбуждения выделяют предсердные, из атриовентрикулярного соединения и желудочковые.

При правильном чередовании (аллоритмия) экстрасистол они могут следовать за каждым нормальным сокращением (бигеминия), за каждыми двумя сокращениями (тригеминия),за каждыми тремя сокращениями (квадригеминия) и т.д.

Выделяют предсердные, из АВ соединения и ЖЭ.

Градации желудочковых экстрасистол по B. Lown и M. Wolf (1971):

I– менее 30 экстрасистол за любой час исследования;

II – более 30 экстрасистол за любой час исследования;

III – полиморфные, политопные желудочковые экстрасистолы;

IV а) – парные экстрасистолы;

б)–3 подряд и более экстрасистол (короткие пароксизмы желудочковой тахикардии)

V – желудочковые экстрасистолы с 3 по 5 градаций.

Рис.1. Алгоритм диагностики наиболее часто встречающихся аритмий сердца. Плешков Ф.,2010.

Рис.2. Алгоритм диагностики наиболее часто встречающихся аритмий и блокад сердца. Плешков Ф.,2010.

Пароксизмальная тахикардия (ПТ) - рис.2-характеризуется внезапным (приступообразным) резким учащением сердечных сокращений, превышающих 140-160 в 1 мин, при правильной их последовательности приступ может длиться от нескольких секунд до нескольких часов, дней, редко недель. Механизм возникновения тождественен механизму экстрасистолической аритмии. Отличием является существование стойкого функционирования эктопического водителя ритма.

Для приступа характерно внезапное начало в любое время суток. Возникают резкие сердцебиения, ощущение стеснения в груди, головокружение, состояние дискомфорта. Если приступ затягивается, могут возникать боли по типу стенокардии. При исследовании пульса обращает внимание маятникообразный ритм. При аускультации - усиленный I тон, II тон, как правило ослаблен. АД чаще снижено. При затянувшемся приступе могут появиться признаки недостаточности кровообращения с трансформацией в острую левожелудочковую недостаточность.

Выделяют мономорфную и полиморфную ЖТ. Полиморфная ЖТ м.б. также двунаправленной и веретенообразной («пируэт», «torsadedepointes»).

Тахикардию с ЧСС 250-300 в 1мин называют трепетанием желудочков (ТЖ), а некоординированные асинхронные сокращения отдельных волокон миокарда с асистолией - фибрилляцией желудочков (ФЖ). Полиморфную ЖТ, ТЖ и ФЖ называют жизнеопасными (злокачественными) аритмиями (на их долю приходится 85% внезапной смерти), требующими реанимационных мероприятий. Их развитию может предшествовать появление ЖЭ высоких градаций, приступы неустойчивой ЖТ, удлинение интервала QT, дистальных АВ блокад.

Фибрилляция (мерцание) предсердий (ФП)- хаотический предсердный ритм с частотой от 400 до 600 импульсов в 1 мин и отсутствием единого сокращения предсердий. Обусловлена циркуляцией множественных волн макрориентри в области устья легочных вен левого предсердия.

ФП свидетельствует об органическом поражении миокарда и возникает при кардиосклерозе, митральном стенозе, остром ИМ, тиреотоксикозе, при миокардитах, перикардитах, синдроме WPW, злоупотреблении алкоголем.

Различают пароксизмальную (длится менее 7 дней, купируется нередко спонтанно), персистирующую (длится более 7 дней и может быть купирована кардиоверсией), длительно существующую персистирующую (длится более 12 мес., возможно интервенционное восстановление синусового ритма) и постоянную ФП (более года, при отсутствии условий и показаний для восстановления синусового ритма).

Клиническое значение ФП зависит от развивающейся недостаточности кровообращения или ее нарастания. Особенно неблагоприятна ФП, протекающая с дефицитом пульса. Пациенты обычно жалуются на сердцебиения, неприятные ощущения в области сердца, одышку, головокружение. При исследовании пульса отмечается аритмия разнонаполненными отдельными пульсовыми волнами. При аускультации сердца выявляется различная звучность I тона на фоне аритмической деятельности сердца. Опасным осложнением ФП является тромбоэмболия.

Трепетание предсердий (ТП) - регулярный эктопический предсердный ритм с частотой от 230 до 400 в 1 мин., возникающий при тех же заболеваниях, что и ФП. Развивается по механизму одной волны макрориентри вокруг каватрикуспидального перешейка правого предсердия. ТП с коэффициентом проведения 1:1 является наиболее неблагоприятным (опасность развития отека легких).

| Синоатриальная блокада |

| Синоатриальная (СА) блокада: выпадения P-QRS I степени – замедление проведения. На ЭКГ не видна, требуется ЭФИ II ст. – периодический блок с выпадением P-QRS, кратность интервалов R-R (R2-R3 = 2×[3×]R1-R2) |

|

| III ст. – полная блокада. На ЭКГ замещающий ритм (из предсердий, АВ соединения или желудочков) |

| Атриовентрикулярная блокада |

| Атриовентрикулярная (АВ) блокада: изменения PQ и выпадения QRS I ст. – замедление проведения, ↑ PQ>0.2 c: |

|

| II ст. – периодический блок с выпадением QRS тип Мобитц 1 – с нарастанием PQ (периодика Самойлова-Венкебаха): |

|

| тип Мобитц 2 – без нарастания PQ: |

|

| III ст. – полная блокада. P и QRS абсолютно не связаны: |

|

Рис.3. Алгоритм диагностики наиболее часто встречающихся блокад сердца. Плешаков Ф.,2010.

Синдром слабости синусового узла - органическое необратимое поражение синусового узла, проявляющееся брадикардией и сопровождающими ее аритмиями, возникающими в результате активизации нижележащих отделов проводящей системы сердца (рис.3).

На фоне далекозашедших блокад сердца и СССУ периодически могут наступать нарушения мозгового кровообращения, клинически выражающиеся в приступах, проявляющихся синдромом Морганьи-Адамса-Стокса (МАС). Они характеризуются внезапным наступлением головокружения, затем потерей сознания и появлением судорог. Приступ может длиться несколько минут и иногда заканчивается летальным исходом.

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 4022 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!