|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

История выборов России 4 страница

|

|

В.И. Ленин связывал понятие эффективности с производительностью труда: "Ясно, что целью всякой хозяйственной деятельности является достижение наибольших результатов при наименьших усилиях, т.е. максимальная производительность".2

Академик Т. С. Хачатуров, разработавший современную методологию расчета эффективности общественного производства, отмечает: "Эффективность же и социальная, и экономическая представляет собой отношение экономического или социального эффекта к необходимым на его достижение затратам".3

Американский экономист П. Хейне считает, что "эффективность неизбежно является оценочной категорией. Эффективность всегда связана с отношением ценности результата к ценности затрат".4

| 1 Маркс К., Энгельс Ф. Поли. собр. соч. - 2-е изд. - Т. 23. - С. 608. 2 Ленин В.И. О научной организации труда. - 2-е изд., доп. - М.: Политиздат, 1986. - С. 48. 3 Хачатуров ТС. Эффективность капитальных вложений. - М.: Экономика, 1979. - С. 22. 4 Хейне П. Экономический образ мышления / Пер. с англ. - Изд. 2-е, стереотипн. - М.: Дело, при участии изд-ва "Catallaxy", 1993. - С. 170. |

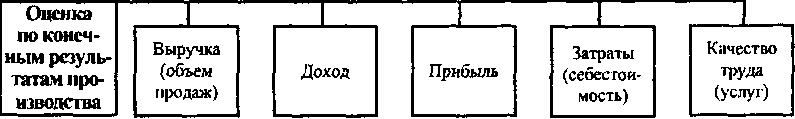

В настоящее время нет единого подхода к проблеме измерения эффективности трудовой деятельности. Сложность заключается в том, что процесс трудовой деятельности персонала тесно связан с производственным процессом и его конечными результатами, социальной деятельностью общества, экономическим развитием предприятий и др. Анализ научных концепций позволяет выделить несколько методических подходов к оценке эффективности трудовой деятельности (рис. 3.1.1).

Эффективность трудовой деятельности

Концепции оценки эффективности

Экономическая эффективность труда

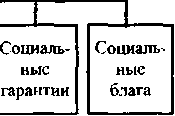

Социальная эффективность труда

Качество трудовой

Оценка по конечным результатам производства

Управление производительностью труда

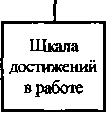

Балльная оценка эффективности труда

Оценка трудового вклада

Экономическая эффективность труда

Коэффициент эффективности затрат

Срок окупаемости затрат

Приведенные затраты

Годовой экономический эффект

Дисконтированные затраты

Социальная эффективность труда

Средняя

плата одного работника

Удельный вес ФОТ в выручке

Темпы роста аработной платы

Уровень трудовой дисциплины

Текучесть персонала

Потери рабочего времени

Социально-психологический климат

Надежность

работы персонала

Равномерность загрузки персонала

|

Управление производительностью

труда

Стоимостная оценка производительности

Натуральная выработка на одного работника

Темпы роста производительности труда

Трудоемкость продукции (работ, услуг)

Коэффициенты использования рабоче-го времени

|

| Служебная карьера |

Трудовой коллектив

Оплата труда

Рабочее место

Руководство организации

| Балльная оценка эффективности трупа | 1 1 | 1 1 | |||||

| Перечень критериальных показателей | Весовые коэффициенты показателей | Математические модели стимулирования | Частные показатели эффективности | Комплексный показатель эффективности | Оценка динамики эффективности | ||

|

Оценка трудового вклада

упущении в работе

Расчет КТВ

Распределение заработка по КТВ

Распределение премии по КТВ

Рис 3.1.1. Концептуальная схема подходов к оценке эффективности трудовой деятельности

Рассмотрим основные показатели экономической эффективности.

Коэффициент экономической эффективности рассчитывается как отношение экономии (прибыли) от внедрения конкретного результата к затратам на его создание по формуле: •

з

где Е - экономическая эффективность, доли; Э - экономия или прибыль, руб.; 3 - затраты на создание экономии, руб.

Пример расчета: Э = 500 ООО руб., 3 = 2 ООО ООО руб.

„ 500000 руб. п0.

Тогда Е =-------------- —— = 0,25

2000000 руб.

Таким образом, эффективность является относительным показателем, измеряемым в долях. Нельзя путать эффективность с результативностью и производительностью. Результативность - это достижение конкретного результата в установленные сроки, измеряемая в натуральных единицах (шт., руб., кг). Производительность - это отношение объема выпущенной продукции к общей численности работников с единицей измерения руб./чел.

Срок окупаемости затрат показывает за сколько лет окупаются капитальные затраты и рассчитывается как отношение капитальных затрат к получаемой экономии (прибыли) по формуле:

где T - срок окупаемости капитальных затрат, годы.

Для нашего примера затраты окупаются за 4 года:

„ 2000000 руб..

T = —— = 4 года

500000 руб.

Приведенные затраты весьма удобны для расчета эффективности мероприятий по внедрению НОТ, внедрению проектов НТП, оценке вариантов бизнес-плана, совершенствованию управления, использованию различных вариантов вычислительной техники. Они позволяют сравнивать текущие и капитальные затраты различных мероприятий по формуле:

П, =Ci+KixE

где П, - приведенные затраты по i-му варианту, руб.

С; - текущие (эксплуатационные, переменные) затраты по i-му варианту, руб.

К; - капитальные затраты по i-му варианту, руб.

Е - коэффициент экономической эффективности затрат, доли.

Рассмотрим пример расчета. Мы сравниваем два различных варианта использования вычислительной техники - АРМ инженера по пер~ соналу со следующими исходными данными:

1 вариант: d = 60000 руб.; Kj = 50000 руб.

2 вариант: С2 = 50000 руб.; К2 = 60000 руб. Е принимает по обоим вариантам 0,25. Сделаем расчет приведенных затрат:

Л, = 60000 + 50000 х 0,25 = 72500 руб. П2 = 50000 + 60000 х 0,25 = 65000 руб. Видно, что второй вариант более выгодный, т.е. увеличение капитальных затрат приведет к снижению текущих расходов и даст снижение приведенных затрат на 7250 руб.

Годовой экономический эффект позволяет оценить реальную выгоду от внедрения мероприятия в конкретном году. Этот показатель рассчитывается как разница между годовой экономией и долей капитальных затрат, относимых на этот год по формуле:

ЭГОд — Э — К х Е;

где Эгод - годовой экономический эффект от внедрения мероприятия, руб./год.

Для нашего примера расчета: Э = 500000 руб./год, К = 2000000 руб., Е = 0,2 (изменяем для получения эффекта).

Эгод = 500000 руб. - 2000000 руб. х 0,2 = 100000 руб./год. Внедрение данного мероприятия экономически целесообразно.

Дисконтированные затраты весьма необходимы, когда имеет место реализация долгосрочного проекта при различных годовых значениях инвестиций, неравных процентах платы за банковский кредит, а также в условиях инфляции, превышающей 5% годовых и таким образом оказывающей влияние как на инвестиции, так и на ожидаемый годовой экономический эффект. Дисконтированные затраты за срок жизни проекта рассчитываются по формуле:

*ч л s, S„

S = S„+——+ -—Чг + - + -

1 + г (1 + г)' "' (1 + г)"'

где S - сумма дисконтированных затрат, руб.

So - единовременные (инвестиционные) затраты, осуществляемые к началу первого года;

Si, S2,... St... S„ - затраты по расчетным периодам времени (годам);

г - ставка дисконта, в долях;

| 1 Мосютин С.А. Механизмы корпоративного управления: Научная монография. - М.: Финста-тинформ, 2002. - С. 122-134. |

п - продолжительность жизни (реализации) проекта в расчетных периодах (годах).

Если затраты по расчетным периодам (годам) на протяжении срока жизни проекта примерно одинаковы, то формула для суммы дисконтированных затрат принимает другой вид:

S = S0 + S, х F5 (г, п),

где St- средние затраты за каждый расчетный период (год);

F5 (г, п) - пятая функция денежной единицы "текущая стоимость единичного аннуитета".

Рассмотрим конкретную ситуацию.

На заводе имеется парк оборудования, состояние которого таково, что нужно:

• капитально отремонтировать оборудование и использовать дальше (1 проект);

• заменить старое оборудование на новое без ремонта (2 проект).

При первом проекте So складывается из остаточной стоимости старого оборудования с учетом его капитального ремонта. В последующие годы имеют место текущие операционные расходы по его эксплуатации и мелкому ремонту. Все остальные операционные расходы в обоих вариантах считаются одинаковыми и в расчет не принимаются. Таким образом, сумма дисконтированных затрат в первом проекте Si составляет:

S^S^+S^+S^xF^r.n),

где Sqc - остаточная стоимость оборудования, руб.; Sxp - стоимость капитального ремонта, руб.;

- годовые затраты на техническое обслуживание оборудования

после капитального ремонта, руб.

При втором проекте S0 - это инвестиции на демонтаж старого оборудования, приобретение и монтаж нового оборудования по первоначальной стоимости за вычетом стоимости реализованного старого оборудования. Сумма дисконтированных затрат при втором проект S2 составляет:

S2 = (Sn-SJ + ST2oxF5(r,n))

где Sn - первоначальная стоимость нового оборудования, руб.;

Sqc - остаточная стоимость старого оборудования после реализации (или утилизации), руб.;

S^- средние годовые затраты на обслуживание нового оборудования, руб.

{] Капитальное обновление оборудования эффективно, если суммарные дисконтированные затраты по второму проекту меньше, т.е. S2 < SL В противном случае эффективен 1-й проект капитального ремонта. Подставим формулы расчета Si и S2 в полученное неравенство, проведем необходимые преобразования и получим новую формулу:

S.^2S(B+S,+(SL-S2JxFs(r,n)>

Пример расчета.

В цехе имеются 12 станков, их остаточная стоимость Soc = 66000 руб. Если станки подвергнуть капитальному ремонту, то это обойдется в сумму S,q, = 46000 руб. Затраты на обслуживание отремонтированного оборудования составляют s1 = 20000 руб., а затраты на техобслуживание нового оборудования slo = 16000 руб., ставка дисконта: г = 0,19. Срок жизни

проекта п = 5 лет. Пятая функция F5 (г = 0,19, п = 5) = 3,05763.

Решение: Sn = 2х66000+46000+(20000-16000)хЗ,05763=190000 руб.

Вывод: Если новые станки стоят более 190000 руб., то выгоднее вариант капитального ремонта (вариант 1).

3.1.2. Социальная эффективность труда

Сторонники данного подхода считают, что эффективность трудовой деятельности в значительной степени определяется организацией работы персонала, мотивацией труда, социально-психологическим климатом в коллективе, т.е. больше зависит от форм и методов работы с персоналом. В качестве критериальных показателей эффективности работы персонала предлагаются следующие: средняя заработная плата одного работника; текучесть персонала; удельный вес ФОТ в выручке; темпы роста заработной платы; уровень квалификации персонала; уровень трудовой и исполнительской дисциплины; профессионально-квалификационная структура; соотношение рабочих и служащих; социальная структура персонала; удельный вес нарушителей трудовой дисциплины; удельный вес расхитителей собственности; равномерность загрузки персонала; надежность работы персонала; уровень накладных расходов; выполнение плана социального развития; социально-психологический климат в коллективе; качество работы персонала.

Как видно, состав показателей достаточно всесторонне отражает социальную эффективность труда, причем некоторые показатели являются комплексными, требующими сбора оперативной информации на основе конкретных социологических исследований. В ряде организаций с низким уровнем механизации производства, а также на вновь созданных малых предприятиях преобладает подход к персоналу как производственному ресурсу без понимания значимости социального менеджмента, что также затрудняет внедрение прогрессивных методик и использование социальных резервов эффективного труда.

Рассмотрим методику расчета наиболее важных показателей социальной эффективности труда.

Средняя заработная плата 1 работника определяется как отношение общего фонда оплаты труда за плановый период к среднесписочной численности сотрудников организации по формуле:

Ф

Q — ОТ ср U '

где Зср- средняя заработная плата одного работника, руб./чел.

Чср- среднесписочная численность работников организации, чел. Фот - общий фонд оплаты труда работников организации, руб.

Пример расчета за год: Фот = 75 600 ООО руб., Чср = 3917 чел., тогда

_ 75600000 руб.

3СР = —^—-19300 руб./чел.

3917 чел.

Таким образом, годовая оплата труда 1 работника составляет 19300 руб./чел., а среднемесячная - 1608 руб./чел.

Это весьма важный показатель для планирования и учета, который сопоставляется со средней заработной платой в регионе, прожиточным минимумом и средней заработной платой организаций-конкурентов.

Удельный вес фонда оплаты труда в выручке организации имеет большое значение, т.к. позволяет судить об уровне интенсификации (эксплуатации) труда и экономически обоснованной его доле в структуре затрат. Этот показатель рассчитывается как отношение общего фонда оплаты труда к выручке организации за сопоставимый период времени по формуле:

Дф = ^°ьХ100' В

где ДФ - удельный вес фонда оплаты труда в выручке, доли или %;

В - общий объем выручки (объем продаж, объем реализованной продукции), принятый в системе бухгалтерского учета организации, руб.

Пример расчета за год: Фот = 75600000 руб., В = 392000000 руб. Тогда

АЛ 75600000 П1ПО

АФ = = 0,193 или 19,3 %.

Численные значения данного показателя находятся в диапазоне от 0,15 - для крупных материалоемких и механизированных предприятий, до 0,45-0,50 - для научно-консалтинговых организаций. Однако в последнем случае рентабельность организации будет близка к нулю.

Темпы роста заработной платы рассчитываются как отношение средней заработной платы за плановый и базисный периоды времени по формуле:

Т3=Ь-х100; Т3>(100 + И2),

где Т3 - темпы роста заработной платы в плановом периоде по отношению к отчетному, %.

Зь 32 - соответственно, средняя заработная плата одного работника в отчетном и плановом периодах, руб.

И2 - уровень инфляции в плановом году, %. В случае отсутствия можно принять инфляцию отчетного года.

Пример расчета за год: Ъх = 19300 руб., 32 = 21230 руб., И2= 15%. 21230

Т =-^х100 = 110%; Т, <115%. 3 19300

В данном примере увеличение заработной платы "съедается" плановой инфляцией. Поэтому необходимо в плане предусмотреть увеличение средней зарплаты на 15-20 % за счет внедрения внутренних резервов эффективности (роста производительности труда, сокращения материальных затрат, сокращения накладных расходов, увеличения объемов производства и др.).

Уровень трудовой дисциплины является важным социальным показателем, характеризующим отношение числа случаев нарушения трудовой и исполнительской дисциплины к общей (среднесписочной) численности персонала, и рассчитывается по формуле:

у (Н^+Нил)

ТЛ ц

^СР

где Утд - уровень трудовой дисциплины за отчетный период, %.

НТд - число случаев нарушения трудовой дисциплины, зафиксированных в приказах кадровой службы (замечания, выговоры), ед.

Нид - число случаев нарушения исполнительской дисциплины, зафиксированных в приказах и распоряжениях руководства организации, ед. К ним относятся случаи срыва сроков подготовки планов, отчетов, балансов, мероприятий в целом по организации.

ЧСр - общая (среднесписочная) численность сотрудников организации за отчетный период, чел.

| Утд = х 100 = 32% |

Пример расчета за год: Нтд = 440 ед., Над = 830 ед., ЧсР = 3917 чел. Тогда

(440 +830) е д., 3917 чел.

Текучесть персонала является весьма важным социальным показателем, характеризующим отношение числа уволенных работников к общей численности персонала за отчетный период, и определяется по формуле:

Тп =-^xlOO

ч

где Тп - текучесть персонала (рабочих кадров) за отчетный период, %.

Чу - число уволенных из организации по собственному желанию и за нарушение статей ТК РФ, чел. Из этого числа исключаются уволенные по уважительным причинам (призыв в армию, переезд на новое место жительства).

s. Пример расчета: Чу = 420 чел., Чср = 3917 чел.

Тп =-=—х 100 = 10,7% п 3917

Это нормальный уровень текучести персонала. В рыночной экономике переходного периода России текучесть персонала объективно возросла в связи с сокращениями объемов производства, частой сменой собственников, уходом квалифицированных работников, банкротствами предприятий, созданием значительного числа малых предприятий. Поэтому можно предложить следующие границы показателя текучести персонала:

0 < Тп S 10% - низкий уровень, 10 < Тп S 20% - нормальный уровень, 20 < Тп < 30% - средний уровень, 30 < Тп S 40% - высокий уровень, 40<Тп< 50% - тревожный уровень, Тп > 50% - кризисный уровень. На уровень текучести рабочей силы на предприятии оказывает влияние множество факторов: род деятельности предприятия, пол и возраст работающих, общее состояние конъюнктуры и др. Например, в гостиничном деле уровень текучести кадров традиционно выше, чем в производственных отраслях; текучесть женской рабочей силы значительно выше, чем мужской; текучесть рабочей силы ниже в фазе оживления и подъема экономики. Следует отметить, что с текучестью рабочей силы связаны довольно существенные затраты:

• прямые затраты на увольняемых работников;

• расходы, связанные со спадом производства в период замены кадров;

• уменьшение объема производства из-за подготовки и обучения кадров;

• плата за сверхурочные оставшимся работникам;

• затраты на обучение персонала;

• более высокий процент брака в период обучения и др.

Таким образом, деятельность предприятия, направленная на снижение текучести кадров, может оказать непосредственное влияние на повышение эффективности производства в целом. Поэтому работа с увольняющимися и разработка мероприятий по сокращению текучести кадров являются важными элементами работы с персоналом.

Потери рабочего времени свидетельствуют о сокращении нормативного фонда времени организации по различным причинам и негативно влияют на конечные результаты производства (выручка, прибыль, производительность). Потери рабочего времени рассчитываются как сумма потерь времени из-за болезни работников, целодневных и вынужденных простоев, административных отпусков и других причин по формуле:

т +т +т

гг. _ -1 БОЛ ' L ЦВП ' 1 АОД

ПОТ — ц '

СР

где Тпох- общие потери рабочего времени на 1 работника организации за отчетный период, чел.-дн./чел.

Тбол - потери рабочего времени по причинам болезни, определенные кадровой службой на основе листов по нетрудоспособности, чел.-дн.

Тцвп - потери времени из-за целодневных и вынужденных простоев организации, зафиксированные в табелях рабочего времени, чел.-дн.

Таод - потери рабочего времени из-за административных отпусков, прогулов работников и других причин, чел.-дн. Фиксируется отделом персонала на основании заявлений и служебных записок.

Пример расчета за год: Т^л =27440 чел.-дн., Твдп = 11760 чел.-дн., Таод= 7840 чел.-дн., Чср = 3917 чел. Тогда:

(27440+11760+784Q) чел-дн.,„

Тппт = = 12 чел - дн./ чел

3917чел

Таким образом, потери рабочего времени на 1 работника составили 12 чел.-дн.

В современной России потери рабочего времени имеют тенденцию к росту из-за целодневных и вынужденных простоев по причине отсутствия продаж продукции («затоваривания складов») и нехватки комплектующих деталей и изделий. В то же время работники малых предприятий неохотно берут больничные листы, а некоторые работодатели, нарушая ТК РФ, не оплачивают листы по нетрудоспособности. Так, огромный коллектив ОАО «Горьковский автомобильный завод» не работал 1,5 месяца в начале 2003 года по причине затоваривания складов готовой продукцией. Одной из главных причин этого явилось повышение цен на автомобили марки «ГАЗ» в 2002 году и снижение покупательной способности.

Хорошие рекомендации по эффективному использованию рабочего времени и анализу потерь времени приведены в учебном пособии Блинова А.О., Василевской О.В. Искусство управления персоналом. - М.: Челан, 2001.-С. 263-315.

Социально-психологический климат является одним из важнейших показателей социальной эффективности труда. Он определяется на основе конкретных социологических исследований специалистов и, к сожалению, не является плановым и отчетным показателем работы организации. Можно рекомендовать:

1. Обратиться за помощью к специалистам социологических и психологических организаций: Всесоюзный центр по изучению общественного мнения (ВЦИОМ), Институт социологии РАН, Институт психологии РАН, Институт социально-экономических проблем народонаселения РАН и др. для проведения комплексного исследования климата в коллективе. Вы получите наиболее обоснованные результаты.

2. Провести изучение общественного мнения коллектива с помощью анкеты «Качество трудовой жизни» (см. раздел 3.3). Объем выборки должен быть не менее 2/3 от общей численности коллектива. Вы получите оценку степени удовлетворения мотивации и потребностей Вашего персонала, что дает в целом общую характеристику климата в коллективе.

3. Заполнить тест «Климат в коллективе» и получить Вашу субъективную оценку климата - репрезентативные данные будут при выборке 2/3 численности коллектива.

Тест «Климат в коллективе»

Прочитайте вопросы теста и ответьте «да» или «нет» на все вопросы. Рекомендуем их записать в тетради по форме: 1 - да, 2 - нет, 3 - да и т.д. Затем обратитесь к ключу теста.

| Вопросы | Да | Нет |

| 1. У Вас хороший психологический климат в коллективе? 2. Отношения коллектива и администрации нормальные? 3. Участие сотрудников в управлении коллективом реально? 4. Члены коллектива соблюдают регламентирующие документы? 5. Большинство сотрудников имеют минимальные стрессы на работе? 6. У многих сотрудников позитивная мотивация к труду? 7. Взаимоотношения малых социальных групп (бригад, отделов) хорошие? 8. Вы характеризуете коллектив как работоспособный? 9. Вас устраивает социальная структура коллектива (пол, возраст, нацио- нальность)? 10. Вы оцениваете работу коллектива по итогам года как эффективную? 11. Ваш коллектив доверяет руководству? 12. Ваши отношения с вышестоящим начальником Вы оцениваете как хорошие? 13. Права личности человека в Вашем коллективе соблюдаются? 14. Вы оцениваете кадровую политику организации как стабильную и долго- срочную? 15. Считаете ли Вы уважительное отношение коллег и подчиненных нормаль- ным правилом работы? 16. Большинство сотрудников преданы организации и не уйдут из нее в труд- ный период? 17. Значительная часть сотрудников удовлетворена стилем руководства? 18. Есть ли возможность выборности руководителей подразделений? 19. Ваша оценка работоспособности руководства организации позитивная? 20. Большая часть коллектива желает работать в будущем в Вашей организации? | ||

| Итого: |

Ключ теста:

Подсчитайте число ответов «да» и сравните с вариантами ответов:

более 16 баллов - у Вас прекрасный климат или завышенные оценки;

от 12 до 15 баллов - в Вашем коллективе хороший климат;

от 8 до 11 баллов - климат в коллективе удовлетворительный. Существуют проблемы, которые можно решить совместно с администрацией;

менее 7 баллов - социально-психологический климат в коллективе неудовлетворительный. Лучше сменить место работы, т.к. сменить руководство может только собственник.

Надежность работы персонала — один из важных качественных показателей социальной эффективности. Он характеризует работу без срывов и брака, слаженную работу всех подразделений, своевременное и качественное принятие управленческих решений. Значительный вклад в разработку теории надежности систем управления внес проф. B.C. Кулибанов1. Им предложена методология расчета надежности управления, проведены экспериментальные исследования и предложена формула расчета интегрального показателя:

R(t) = e '

где R - надежность управления, доли; t - время на выработку решения; е - основание натурального логарифма;

к - величина, характеризующая класс сложности задач. Принимает на практике значения от 0 до 10;

/I - постоянная величина времени, характеризующая количественную оценку недостатков рассматриваемой системы.

На практике надежность работы подразделений может быть оценена экспертным методом на заседании правления (совета) организации каждым его членом по 5-балльной шкале. Обработав результаты, Вы получите оценку надежности работы подразделения. Рассмотрим пример расчета (табл. 3.1.1).

|

| Оценки надежности управления по подразделениям организации |

| 1 Кулибанов B.C. Современные методы управления строительным производством. - Л.: Стройиздат, Ленингр. отд-е, 1976. —216с. |

Таблица 3.1.1

Из таблицы видно, что наиболее надежной признана работа отдела персонала (R=3,7) и менее надежной - отдела маркетинга (R=2,8), что будет использовано в итоговой оценке подразделения по методике комплексной оценки управленческого труда (КОУТ).

Равномерность загрузки персонала является важным показателем эффективной трудовой деятельности, разработанным автором учебника в 80-х годах XX века. Коэффициент равномерности загрузки характеризует соотношение потерь рабочего времени и перегрузок работников в общей трудоемкости и определяется по формуле:

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 231 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!