|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Складчатые нарушения

|

|

Наблюдая толщи горных пород, смятые в складки, кажется, что формы складок бесконечно разнообразны. На самом деле их можно свести к нескольким основным типам и легко различать в кажущемся хаосе различных по форме и по размерам складок (рис. 37-39 на цветной вклейке).

Два типа складок являются главными: антиклинальная и синклинальная (рис. 17.9). Первая складка характеризуется тем, что в ее центральной части, или ядре, залегают более древние породы; во второй — более молодые. Эти определения не меняются, даже если складки наклонить, положить на бок или перевернуть.

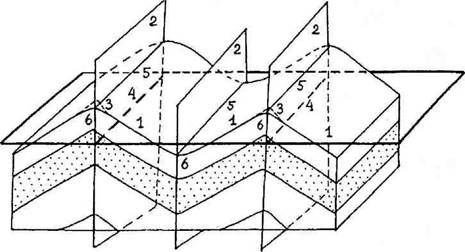

У каждой складки существуют определенные элементы, описываемые всеми геологами одинаково: крыло складки, угол при вершине складки, ядро, свод, осевая поверхность, ось и шарнир складки (рис. 17.10, 17.11).

Рис. 17.10. Основные элементы складки: 1 — крыло складки; 2 — осевая поверхность складки; 3 — угол при вершине складки; 4 — ось складки (линия пересечения осевой поверхности с горизонтальной плоскостью); 5 — шарнирная линия складки;

6 — замок складки

Рис. 17.10. Основные элементы складки: 1 — крыло складки; 2 — осевая поверхность складки; 3 — угол при вершине складки; 4 — ось складки (линия пересечения осевой поверхности с горизонтальной плоскостью); 5 — шарнирная линия складки;

6 — замок складки

|

Рис. 17.11. Соотношение между осевой поверхностью складки (1), осью складки (2) и шарнирной линией складки (3). При наклонном положении складки ось и шарнирная линия в пространстве не совпадают

Рис. 17.11. Соотношение между осевой поверхностью складки (1), осью складки (2) и шарнирной линией складки (3). При наклонном положении складки ось и шарнирная линия в пространстве не совпадают

|

|

С помощью этих понятий, обозначающих разные части (элементы) складок, их легко классифицировать. Например, характер наклона осевой поверхности складки позволяет выделять следующие виды складок: 1) прямые, 2) наклонные, 3) опрокинутые, 4) лежачие, 5) ныряющие (рис. 17.12).

Рис. 17.12. Классификация складок по наклону осевой поверхности и крыльев (складки изображены в поперечном разрезе). Складки: 1 — прямая, 2 — наклонная, 3 — опрокинутая, 4 — лежачая, 5 — ныряющая

Рис. 17.12. Классификация складок по наклону осевой поверхности и крыльев (складки изображены в поперечном разрезе). Складки: 1 — прямая, 2 — наклонная, 3 — опрокинутая, 4 — лежачая, 5 — ныряющая

|

Особенно интересны складки с разными по форме сводами. Нередко можно наблюдать складки «острые», напоминающие зубья пилы, или, наоборот, с очень плавными, округлыми сводами (рис. 17.13). В Горном Дагестане широко распространены крупные складки, называемые «сундучными» и «корытообразными». Они сложены толщами плотных известняков, изогнутых вверх наподобие сундуков и вниз — корыт. На обрывистом краю одной такой сундучной складки располагается знаменитый аул Гуниб, последний оплот восставшего Шамиля.

|

А/Щ1Я

6 * 7 8

Рис. 17.13. Типы складок по форме замка: 1 — острые, 2 — округлые, 3 — сундучные, 4 — корытообразные; по углу при вершине складки: 5 — открытые, 6 — закрытые, 7 — изоклинальные, 8 — веерообразные

Проведем простой опыт: возьмем любой журнал и начнем его сгибать в складку. Мы увидим, что страницы скользят и смещаются друг относительно друга и без такого скольжения изгиб журнала вообще невозможен. Точно так же ведут себя и слои горных пород, сминаемые в складку. Они скользят друг по другу, и при этом в своде складки мощность слоев увеличивается, т. к. материал слоев, раздавливаясь на крыльях, нагнетается и перемещается в своды складок. Такие складки называются подобными, потому что углы наклона всех слоев в крыле складки одинаковы и не меняются с глубиной. Но есть другой тип изгиба, когда, наоборот, мощность слоев остается везде неизменной, но при этом форма свода складки должна изменяться (рис. 17.14). Такие складки называются концентрическими.

Рис. 17.14. Складки: 1 — концентрические, 2 — подобные

Рис. 17.14. Складки: 1 — концентрические, 2 — подобные

|

| 1 2 |

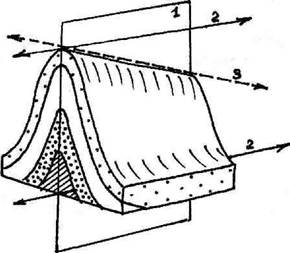

Существует еще один очень интересный тип складок — диапировый. Образуется он в том случае, когда в толщах горных пород присутствуют пластичные и относительно легкие породы, например, такие как соль, гипс, ангидрит, реже глины. Плотность соли (2,2 г/см3) меньше, чем плотность осадочных пород (в среднем 2,5-2,6 г/см3). В далекие времена ранней перми на месте Прикаспийской впадины существовала морская лагуна, залив. Климат был сухой, жаркий, и морская вода, попав в залив, периодически испарялась, а на дне откладывался тонкий слой соли. Так продолжалось сотни тысяч лет, и постепенно накапливавшаяся соль образовала пласт мощностью в десятки и сотни метров. Это очень большая мощность, и чтобы ее наглядно представить, посмотрите на главное здание Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. От асфальта до 24-го этажа будет ровно 125 м.

Со временем климат и условия изменились и пласт соли, медленно погружаясь, был перекрыт уже другими осадочными породами — песками, глинами, известняками. Но соль легче перекрывающих ее пород, она менее плотная. Возникла инверсия плотности, т. е. легкая масса внизу, а более тяжелая — наверху. Это состояние неустойчиво, и достаточно небольших движений, например поднятия какого-то блока

земной коры под соленосным пластом, как соль начинает перетекать, двигаться и при этом вести себя как очень вязкая жидкость. Как только на пласте соли образуются вздутия, сразу же начинает действовать Архимедова сила и соль благодаря своей относительной легкости движется вверх и всплывает в виде гигантской капли или гриба.

Рис. 17.15. Строение соляного купола, ядро которого очень сильно дислоцировано, а по краям — оторочка гипса (вертикальная штриховка)

Рис. 17.15. Строение соляного купола, ядро которого очень сильно дислоцировано, а по краям — оторочка гипса (вертикальная штриховка)

|

| 2 КМ |

| Геологами хорошо изучена форма соляных куполов во многих районах Белоруссии в Припятском прогибе, в Северной Германии, |

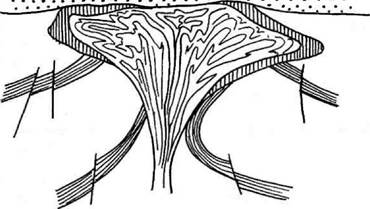

Всплывая, соль приподнимает слои, залегающие выше, деформирует их и прорывает, появляясь иногда на поверхности в виде соляного купола (рис. 17.15). Такие диапировые складки и купола широко распространены в Прикаспийской впадине, в которой имеются соляные толщи кунгурского яруса перми, образовавшиеся примерно 265-260 млн лет тому назад. За это время выше слоя соли накопилась толща осадочных пород мощностью в несколько километров. Соль, приведенная в неустойчивое состояние тектоническими движениями, постепенно всплывала, образуя соляные купола и диапировые складки. Поскольку соль в ядре складки обладает куполовидной формой, то на поверхности мы наблюдаем структуру, напоминающую разбитую тарелку, т. к. в стороны от купола отходят радиальные разломы, а между ними наблюдаются концентрические трещины. Соляные купола растут очень медленно, примерно на 1-3 см в год. Но за многие миллионы лет они «проходят» путь в несколько километров.

в Мексиканском заливе и других местах. Часто купола похожи на перевернутые капли, причем нередко они оторваны от основного слоя соли и уже «всплывают» сами по себе. Иногда верхняя часть такой гигантской капли расплывается в стороны, и тогда соляной купол приобретает форму гриба на тонкой ножке.

Образование диапировых складок и соляных куполов хорошо поддается моделированию в лабораторных условиях, в котором роль соли и осадочных пород играют специально подобранные жидкости с различной плотностью, при этом размер и время формирования модели соляных куполов сокращаются в тысячи раз, но благодаря пропорциональному уменьшению вязкости эквивалентного материала сохраняются условия подобия реальным структурам.

Изучение районов с соляными пластами и куполами важно потому, что соль является хорошим экраном или покрышкой для нефти и газа, не пропуская их вверх. Поэтому под солью могут находиться нефтегазовые месторождения.

Уже говорилось о том, что явления диапиризма связаны с присутствием в геологическом разрезе пластичных толщ — соли, гипса, мергелей и глин. В последнем случае развивается глиняный диапиризм, хорошо известный в неогеновых отложениях Керченского и Таманского полуостровов, Средне-Куринской впадины, на Юго-Восточном Кавказе. В тесной связи с глиняным диапиризмом находятся явления грязевого вулканизма, для проявления которого, помимо пластичных глинистых толщ, необходимы пласты, насыщенные водой и газом. В толще таких пластов, на глубине, возникает аномально высокое пластовое давление, превышающее гидростатическое. Если такой участок будет нарушен разрывом, то в него устремится смесь воды, глины и газа и произойдет извержение грязевого вулкана, высота которого может достигать десятков и даже сотен метров, как, например, в Кобыстане, недалеко от Баку.

Чаще всего мы видим смятые в складки слои горных пород в поперечном разрезе, в котором они выглядят наиболее эффектно (рис. 17.16-17.18). Но если разрезать складку в горизонтальной плоскости, то мы получим форму складки в плане. И можно убедиться, что складки в этом сечении также разнообразны: они могут быть вытянутыми, очень длинными, но узкими — линейными или, наоборот, овальными, почти круглыми — брахискладкамщ иногда они приобретают квадратную форму (в разрезе — корыта или сундуки, о которых говорилось выше). Замыкание антиклинальной складки в плане называется перик- линалъю, а синклинальной — центриклиналью (рис. 17.20). Разнообразие формы складок зависит от свойств горных пород и от направления действия силы, приложенной к пластам.

Рис. 17.16. Закрытая складка. Карбонатный флиш. Таласский хребет, Северный Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

Рис. 17.16. Закрытая складка. Карбонатный флиш. Таласский хребет, Северный Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

|

Рис. 17.17 Сильно сжатые, почти изоклинальные складки во флишевых отложениях Таласского хребта, Северный Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

Рис. 17.17 Сильно сжатые, почти изоклинальные складки во флишевых отложениях Таласского хребта, Северный Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

|

Рис. 17.18. Складки в тонкослоистой карбонатно-глинистой толще в Таласском хребте, Средняя Азия, Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

Рис. 17.18. Складки в тонкослоистой карбонатно-глинистой толще в Таласском хребте, Средняя Азия, Тянь-Шань (фото Н. С. Фроловой)

|

|

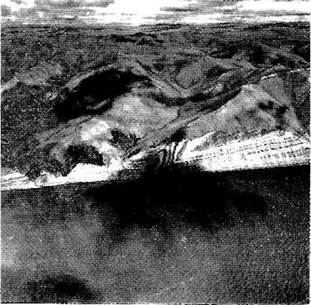

Рис, 17.19. Одиночная складка в горизонтально залегающих меловых отложениях в низовьях р. Лены, Восточная Сибирь

Рис. 17.20. Складки в плане. 1 — линейная антиклинальная складка, 2 — брахи- складка синклинальная. А — периклиналь — замыкание антиклинальной складки.

Б — центриклиналь — замыкание синклинальной складки

Рис. 17.20. Складки в плане. 1 — линейная антиклинальная складка, 2 — брахи- складка синклинальная. А — периклиналь — замыкание антиклинальной складки.

Б — центриклиналь — замыкание синклинальной складки

|

Как правило, в горных областях наблюдается сложное сочетание складок в большом объеме пород, т. е. все пространство занято складками, переходящими друг в друга. Обычно такое сочетание складок называют полной складчатостью в противоположность прерывистой складчатости, характеризующейся тем, что отдельные складки разделены обширным пространством с горизонтальным залеганием пород, как, например, на Русской плите, где мы наблюдаем пологие отдельные складки, иногда называемые валами (рис. 17.19). Сочетание складок в областях с полной складчатостью приводит к образованию антиклино- риев (с преобладанием антиклинальных складок) и синклинориев (с преобладанием синклинальных) (рис. 17.21).

Рис. 17.21. Антиклинорий (1) и синклинорий (2)

Рис. 17.21. Антиклинорий (1) и синклинорий (2)

|

Каким же образом возникают различные типы складок? Какие силы и сколько времени должны действовать на пласты горных пород, чтобы их перекрутить, как веревку? Был ли этот процесс относительно быстрым или растягивался на десятки миллионов лет? Были ли силы, приложенные к пластам горных пород, исключительно большими или, наоборот, очень слабыми, но действовали длительное время? Всеми этими вопросами занимается та ветвь геологической науки, которая называется тектоникой. Именно тектоника рассматривает различные виды структур и условия их образования. Механизмы формирования прак

тически всех известных типов складок можно свести к трем главным типам.

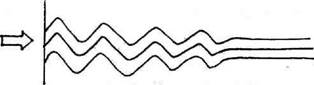

Первый тип — это складки поперечного изгиба. Они образуются в том случае, когда сила, сминающая горизонтально залегающий пласт, направлена перпендикулярно к нему (рис. 17.22Б).

А

А

|

Б

Б

|

Рис. 17.22. Складчатость: А — продольного изгиба; Б — поперечного изгиба;

В — нагнетания. Стрелками показано направление движения масс

В

Рис. 17.22. Складчатость: А — продольного изгиба; Б — поперечного изгиба;

В — нагнетания. Стрелками показано направление движения масс

В

|

Второй тип складок — это складки продольного изгиба. В данном случае силы направлены вдоль пластов по горизонтали (рис. 17.22А). Такой тип складок можно получить, сжимая на столе толстую пачку листов бумаги. При этом отчетливо будет видно, как листы бумаги, сминаясь в складки, скользят друг по другу, иначе, как уже говорилось, смять их невозможно. Представим себе, что продольное сжатие испытывают слои разной вязкости: твердые песчаники и мягкие глины. При общем смятии более податливые глины будут сильнее раздавливаться и выжиматься с крыльев складок в их своды, которые будут увеличиваться в объеме. В них как бы накачивается, нагнетается пластичная глина.

Третий тип складок — это складки течения, или нагнетания (рис. 17.22В). Они свойственны таким пластичным породам, как глины, гипс, каменная соль, ангидрит, каменный уголь. Складки из таких пород отличаются очень прихотливой формой. Надо отметить, что при высоких температурах, которые существуют на глубине несколько километров, пластичными становятся даже такие прочные породы, как кварциты, мраморы, известняки и песчаники.

Таким образом, формирование складок — это сложный и, самое главное, очень длительный процесс. Стоит обратить внимание на время, которое в геологии играет важную роль. Не следует думать, что складка может образоваться в течение нескольких лет. Этот процесс занимает миллионы, реже сотни тысяч лет. Тогда и силы, приложенные к пластам горных пород, могут быть не столь значительны, но зато устойчиво действовать длительное время, а горные породы ведут себя при этом как очень вязкая жидкость. Вместе с тем эти же породы обладают твердостью и хрупкостью. Если к ним быстро приложить какую- нибудь силу, например резко ударить молотком, они расколются, но при медленном сдавливании «потекут» и начнут деформироваться.

Где мы наблюдаем наиболее сложно построенные складчатые пояса, в которых нагромождение складок занимает огромные пространства? Это прежде всего участки столкновения — коллизии — крупных континентальных литосферных плит, например Евро-Азиатской и Африканской, между Азиатской и Индостанской, где возник грандиозный складчатый пояс Гималаев. Или это участки земной коры, в которых океанская плита погружается — субдуцирует в силу своей большей плотности — под континентальную (северо-восточная окраина Азии, Южно-Американские Кордильеры и др.). Именно в этих зонах, хотя и медленно, в течение сотен миллионов лет со скоростью 2-8 см в год, происходит сближение и взаимодействие колоссальных масс земной коры, которые и вызывают смятие, коробление и перемещение осадочных и вулканогенных пород.

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 1997 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!