|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

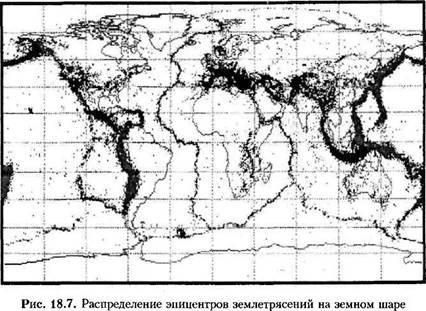

Распространение землетрясений и их геологическая позиция

|

|

Распространение на земном шаре землетрясений носит крайне неравномерный характер (рис. 18.7). Одни места характеризуются высокой сейсмичностью, а другие — практически асейсмичны. Зоны концентрации эпицентров представляют собой протяженные пояса вокруг Тихого океана и в пределах Альпийско-Гималайского складчатого пояса, простирающегося в широтном направлении от Гибралтара через Альпы, Динариды, Кавказ, Иранское нагорье в Гималаи. Гораздо более узкие и слабее выраженные пояса сейсмичности совпадают с осевыми зонами срединно-океанских хребтов. Короткие зоны сейсмичности известны и в пределах Восточной Африки, и в южной части СевероАмериканской платформы. Все остальные древние платформы и абиссальные котловины океанов асейсмичны.

|

Закономерное распространение землетрясений хорошо объясняется в рамках современной теории тектоники литосферных плит. Наибольшее количество землетрясений связано с конвергентными и дивергентными границами литосферных плит и поясами их коллизии. Высокосейсмичный пояс вокруг Тихого океана связан с погружением, субдукцией холодных и тяжелых океанских плит под более легкие, континентальные. Места перегиба океанических плит маркируются глубоководными желобами, за которыми располагаются островные дуги типа Алеутской, Курильской, Японской и др. с активным современным вулканизмом и окраинные моря или только вулканические пояса, как, например, в Южной и Центральной Америке. Возникновение сколов в верхней части погружающейся плиты свидетельствует о напряжениях, действующих в направлении пододвигания. Об этом говорит решение фокальных механизмов многочисленных землетрясений. По мере углубления океанической плиты, там, где она пересекает маловязкую астеносферу, гипоцентров становится меньше и они располагаются внутри плиты. Таким образом, погрулсающаяся плита, испытывая сопротивление, подвергается воздействию напряжений, разрядка которых приводит к образованию землетрясений, многочисленные гипоцентры которых сливаются в единую наклонную зону, достигающую в редких случаях глубины 700 км, т. е. границы верхней и нижней мантий. Впервые эту зону в 1935 г. описал японский сейсмолог К. Вадати, а американский геофизик X. Беньоф из Калифорнийского технологического института, создавший сводку по этим зонам в 1955 г., вошел в историю, т. к. с тех пор наклонные, уходящие под континенты самые мощные в мире скопления очагов землетрясений называются зонами Бенъофа.

Глубина зон Бенъофа сильно различается в разных местах. Под островами Тонга она заканчивается на глубине почти 700 км, в то время как под Западной Мексикой глубина не превышает 120-140 км. Внутреннее строение зон Беньофа достаточно сложное. Следует подчеркнуть, что, например, под Японской островной дугой прослеживается как бы двойная сейсмофокальная зона, подразделенная участком слабой сейсмичности. Под западной окраиной Южной Америки зона Беньофа имеет извилистые очертания в разрезе, то выполаживаясь, то погружаясь более круто (рис. 18.8).

В последнее время сейсмическая активность на восточной окраине Северной Евразии, т. е. в пределах Камчатки, Курильской и Японской островных дуг, значительно возросла. В 1991-1993 гг. было 5-6 сильных землетрясений с М = 6,5, в 1994 — 14, в 1995 — 20, в 1996 - 1912, причем многие землетрясения были очень сильными. Все они связаны с процессами неравномерной субдукции океанической плиты (рис. 18.9).

| о |

| & л |

KM?

| Щ: | |||

| 2.00' | ■ ' • | ||

| © 1 | __ /.V. | ||

| 600- | © | [о) -Я;»':'-: |

| 200 • | >: •»I * | iV t j |

| 400 | © '• | |

т----------- г

| ЗОЙ О С В |

| Ъоо' о' 8 I |

| бое км |

| т------------ 1 I ЪОО 600 0 |

300 600 КМ

Рис. 18.8. Зоны Беньофа. Гипоцентр с 1954 по 1969 гг.: 1 — Алеутская дуга, 2 — Северо-Марианская дуга, 3 — Южная Илзу-Бонинская дуга, 4 — Северная Идзу- Бонинская дуга, 5 — Ново-Гебридская дуга, 0 — ось желоба, В — вулканы

Рис. 18.9. Распределение гипоцентров землетрясений в сейсмофокальной зоне под Японией (по В. Н. Вадковскому)

Рис. 18.9. Распределение гипоцентров землетрясений в сейсмофокальной зоне под Японией (по В. Н. Вадковскому)

|

В субширотном коллизионном поясе, простирающемся от Гибралтара до Гималаев и далее, распределение гипоцентров носит неравномерный и сложный характер, подчиняясь молодому, неоген-четвертичному структурному рисунку Альпийского складчатого пояса и прилегающих территорий. Гипоцентры землетрясений в основном верхнекоровые, мелкофокусные, а более глубокие, в 100-200 км, встречаются лишь спорадически. Отдельные наклонные сейсмофокальные зоны, скорее, «лучи» с глубиной гипоцентров до 150 км известны на юге Апеннинского полуострова, в районе зоны Вранча в Румынских Карпатах. Плохо выражен- нные сейсмофокальные зоны небольшой протяженности располагаются в горах Загрос, к северу от Месопотамского залива, наклоненные к северу; в районе хребтов Западный Гиндукуш и в Гималаях. На Памире наблюдаются почти вертикальные сейсмофокальные «гвозди», уходящие на глубину в десятки километров.

В целом же сейсмичность коллизионного пояса хорошо отражает обстановку общего субмеридионального сжатия, в поле которого попадает мозаика из разнородных структурных элементов — складчатых систем и жестких, более хрупких микроконтинентов. Например, в Кавказском пересечении этого пояса на распределение мелкофокусных землетрясений большое влияние оказывает перемещение к северу древней Аравийской плиты. Этот жесткий клин, вдавливаясь в складчатые системы Альпийского пояса, вызывает образование сдвиговых зон, контролирующих сейсмичность, и отжимание масс к западу (рис. 18.10). Именно в результате этого процесса сформировался Северо-Анатолийский правый сдвиг, с которым связаны неоднократные разрушительные землетрясения, в том числе последнее в районе г. Измит в Западной Турции, повлекшее за собой многочисленные жертвы. Аравийский клин медленно, но постоянно, со скоростью 2,5 см/год, давит на Альпийский пояс, и он как бы потрескивает, реагируя на возрастающие напряжения разрядкой в виде землетрясений.

Очень протяженный узкий сейсмический пояс слабых и крайне мелкофокусных, до 10 км глубиной, землетрясений совпадает с осевой, рифтовой зоной средипно-океанических хребтов общей протяженностью более 60 тыс. км. Частые, но слабые землетрясения происходят в обстановке непрерывного растяжения, что характерно для дивергентных границ литосферных плит, т. к. в зоне рифтов океанских хребтов происходят спрединг и наращивание океанической коры.

Такие же обстановки тектонического растяжения характеризуют континентальные рифты в Восточной Африке, в Европе — Рейнский грабен, в Азии — Байкальский рифт, Восточно-Китайские рифты. Следует отметить, что некоторое количество катастрофических землетрясений про-

Рис. 18.10. Распределение эпицентров землетрясений в Кавказском регионе. Глубина (км): 1 - 0-10; 2 - 10-25; 3 - 25-50; 4 - глубже 50

Рис. 18.10. Распределение эпицентров землетрясений в Кавказском регионе. Глубина (км): 1 - 0-10; 2 - 10-25; 3 - 25-50; 4 - глубже 50

|

изошло в, казалось бы, совсем неподходящих для землетрясений местах. Например, Агадирское (Марокко), 1960 г.; Лиссабонское (Португалия), 1975 г.; Йеменское (юг Аравийского п-ова), 1982 г. и ряд других. Эти землетрясения связаны с активизацией разломных зон.

Наведенная сейсмичность. Техногенное воздействие человека на геологическую среду стало таким существенным, что стали возможными землетрясения, спровоцированные инженерной деятельностью человека. Понятие «наведенная сейсмичность» включает в себя как возбужденные, так и инициированные сейсмические явления.

Под возбужденной сейсмичностью понимается определенное воздействие на ограниченные участки земной коры, которое способно вызывать землетрясения. Инициированная сейсмичность подразумевает существование уже как бы созревшего сейсмического очага, воздействие на который играет роль «спускового крючка», ускоряя событие.

Если землетрясения возникают в результате наведенной сейсмичности, это означает, что верхняя часть земной коры находится в неустойчивом состоянии или, как говорят, в метастабильном, и достаточно некоторого воздействия на нее, чтобы вызвать разрядку накопившихся напряжений, т. е. землетрясение.

В качестве техногенных причин выступают такие, которые создают избыточную нагрузку или, наоборот, недостаток давления. В качестве первых особенно характерны крупные водохранилища. Первое такое землетрясение с М = 6,1 произошло в США в 1936 г. в районе плотины Гувер, где раньше землетрясения не были зафиксированы. В Калифорнии в 1975 г. произошло землетрясение силой около 7 баллов, после того как была построена высокая (235 м) плотина и создано большое водохранилище вблизи г. Оровилл. В 1967 г. в районе плотины Койна в Индии через четыре года после создания водохранилища произошло разрушительное землетрясение с М = 6,3. В середине 60-х гг. XX в. довольно сильное землетрясение (М = 6,2) имело место вблизи плотины Крамаста в Греции.

Чем больше водохранилище, тем выше вероятность возбужденного землетрясения. Отмечается, что в подобных землетрясениях наблюдается значительное число форшоков и афтершоков. Кроме массы воды как избыточного нагружения земной коры, важную роль играет снижение прочностных свойств горных пород ввиду проникновения по трещинам воды.

Добыча нефти и газа, откачка воды из земных недр приводят к изменению пластового давления воды, что в свою очередь влияет на перераспределение напряжений, оживление подвижек по разломам, возникновение новых трещин. Как правило, землетрясения, вызванные этими явлениями, невелики по своей силе. Однако очень сильные землетрясения с М = 7 и 7,3 произошли в 1976 и 1984 гг. в Узбекистане, в районе гигантского месторождения газа в Газли. Раньше в этой местности прогнозировались лишь слабые сейсмогенные подвижки. После начала эксплуатации в 1962 г. до 1976 г. было откачано 300 млрд м3 газа, и пластовое давление стало неравномерно изменяться. Наблюдалась форшоковая активность. Главные толчки произошли в тех зонах, где изменение гидродинамических условий было сильнее всего. Влияние добычи нефти на активизацию сейсмических событий имело место на севере Сахалина; в Западной Туркмении (Кумдагское землетрясение 1983 г. с М = 6) и др.

Возбужденные землетрясения могут происходить также в результате закачки внутрь пластов каких-либо жидких промышленных отходов, как это произошло в районе г. Денвер в 1962 г. с М > 5, когда на глубине около 5 км резко возросло пластовое давление. Сейсмический отклик находят и подземные ядерные взрывы, интенсивно проводившиеся в недавнем времени.

Естественные геологические процессы, такие как земные приливы, изменение скорости вращения Земли, далекие землетрясения, солнечная активность, даже изменение атмосферного давления и фазы Луны, влияют на сейсмическую активность, особенно мелкофокусную. Интересны в этом отношении приливные деформации поверхности Земли, связанные с гравитационным взаимодействием Земли, Луны и Солнца. Интенсивность этого взаимодействия минимальна у полюсов и максимальна на экваторе. Волны, вызванные этим явлением, постоянно перемещаются по поверхности Земли с востока на запад.

Проблема наведенной сейсмичности в наши дни становится одной из важнейших, и ей уделяется много внимания как в прикладной, так и в фундаментальной сейсмологии. Это особенно актуально в связи с быстрым ростом городских агломераций, колоссальным отбором нефти, газа и воды из месторождений, строительством плотин и водохранилищ, что приводит к возрастанию сейсмического риска.

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 1912 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!