|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Глава 25 Грузовая единица — элемент сквозного логистического процесса.......................................................................................................520 10 страница

|

|

Отдельные подфункции, которые в совокупности образуют функцию распределения, трактовались как самостоятельные функции управления. Интегрированный взгляд на функцию распределения получил развитие в 60-х — начале 70-х гг. XX в. В этот период пришло понимание того, что объединение различных функций, касающихся распределения произведенного продукта в единую функцию управления, несет в себе большой резерв повышения эффективности.

Результатом интегрированного подхода к реализации различных функций распределения стало включение распределения в структуру функционального управления организаций и предприятий.

В торговле примером интеграции различных функций распределения являются выделение и развитие специальных структур, занимающихся снабжением магазинов. В странах с развитой рыночной экономикой такие структуры распределения в 70-х годах XX в. стали создавать и развивать крупные розничные торговые сети. Современная розничная торговая сеть включает, как правило, большое количество магазинов. Очевидно, что закупка товаров для магазинов сети должна осуществляться централизованно, что дает торговой организации возможность получения преимущества в связи с приобретением больших партий товаров, в том числе и за счет скидок с цены. Закупленный централизованно товар завозится и накапливается в крупных складах, так называемых распределительных центрах. Здесь товар при необходимости фасуется, маркируется, т. е. приводится в то состояние, в котором он необходим в магазинах сети. Затем товар группируется в партии и централизованно развозится по магазинам сети.

Легко представить, насколько возрастут затраты сети, если каждый из сотен магазинов этой торговой организации самостоятельно начнет закупать и завозить от поставщиков Товар. Выигрыш от интеграции отдельных функций распределения в сетевой торговле очевиден.

10.2 Задачи распределительной логистики

Распределительная логистика охватывает весь комплекс задач по управлению материальным потоком на участке поставщик — потребитель начиная от момента постановки задачи реализации и кончая моментом выхода поставленного продукта из сферы внимания поставщика. При этом основной удельный вес занимают задачи управления материальными потоками, решаемые в процессе продвижения уже готовой продукции к потребителю.

В процессе решения задач распределительной логистики необходимо найти ответы на следующие вопросы:

♦ по какому каналу довести продукцию до потребителя;

♦ как упаковать продукцию;

♦ по какому маршруту отправить;

♦ нужна ли логистике сеть складов, если да, то какая, где и сколько;

♦ какой уровень обслуживания обеспечить, а также на ряд других вопросов.

Состав задач распределительной логистики на микро- и макроуровнях различен. На уровне предприятия, т. е. на микроуровне, логистика ставит и решает следующие задачи:

♦ планирование процесса реализации;

♦ организация получения и обработки заказа;

♦ выбор вида упаковки, принятие решения о комплектации, а также организация выполнения других операций, непосредственно предшествующих отгрузке;

♦ организация отгрузки продукции;

♦ организация доставки и контроль за транспортированием;

♦ организация послереализационного обслуживания.

На макроуровне к задачам распределительной логистики относят:

♦ выбор схемы распределения материального потока;

♦ определение оптимального количества распределительных центров (складов) на обслуживаемой территории;

♦ определение оптимального места расположения распределительного центра (склада) на обслуживаемой территории, а также ряд других задач, связанных с управлением процессом прохождения материального потока по территории района, области, страны, материка или всего земного шара.

10.3 Логистические каналы и логистические цепи

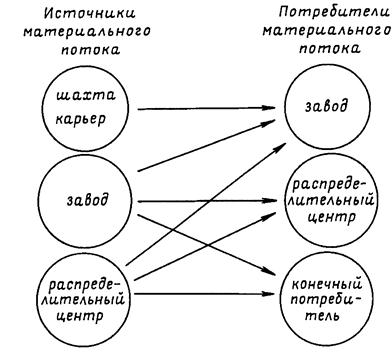

Материальный поток исходит либо из источника сырья, либо из производства, либо из распределительного центра. Поступает либо на производство, либо в распределительный центр, либо конечному потребителю (рис. 50).

Во всех случаях материальный поток поступает в потребление, которое может быть производственным или непроизводственным.

Потребление производственное — это текущее использование общественного продукта на производственные нужды в качестве средств труда и предметов труда. Потребление непроизводственное — это текущее использование общественного продукта на личное потребление и потребление населения в учреждениях и предприятиях непроизводственной сферы.

На всех этапах движения материального потока в пределах логистики происходит его производственное потребление. Лишь на конечном этапе, завершающем логистическую цепь, материальный поток попадает в сферу непроизводственного потребления.

Логистическая цепь может завершаться и производственным потреблением. Например, движение энергоноси-

Рис. 50 Варианты поступления материального потока в систему потребления

Рис. 50 Варианты поступления материального потока в систему потребления

|

телей. Поток угля, направляющийся из угольного разреза, завершается при поступлении в производственное потребление на ТЭЦ или промышленном предприятии.

Производственным потреблением может заканчиваться поток орудий труда, например, изготовленных на машиностроительном заводе станков.

К производственному потреблению относится также процесс преобразования материального потока в распределительном центре. Здесь осуществляются такие операции, как подсортировка, упаковка, формирование партий груза, хранение, комплектование. Комплекс этих операций составляет процесс производства в сфере обращения.

На всех этапах движения материальный поток является предметом труда участников логистического процесса. На стадии движения продукции производственно-технического назначения это могут быть необработанные сырьевые материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия и т. д. На стадии товародвижения материальный поток представляет собой движение готовых товаров народного потребления.

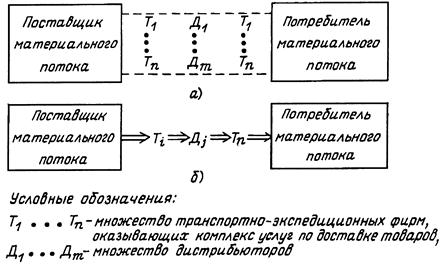

Поставщик и потребитель материального потока в общем случае представляют собой две микрологистические системы, связанные так называемым логистическим каналом, или иначе — каналом распределения. Логистический капал — это частично упорядоченное множество различных посредников, осуществляющих доведение материального потока от конкретного производителя до его потребителей.

Множество является частично упорядоченным до тех пор, пока не сделан выбор конкретных участников процесса продвижения материального потока от поставщика к потребителю. После этого логистический канал преобразуется в логистическую цепь (рис. 51). Например, принятие принципиального решения о реализации продукции через агентскую фирму и, таким образом, отказ от непосредственной работы с потребителем является выбором канала распределения. Выбор же конкретной агентской фирмы, конкретного перевозчика, конкретного страховщика и т. д. — это выбор логистической цепи. Логистическая цепь — это линейно упорядоченное множество участников логистического процесса, осуществляющих логистические операции по доведению внешнего материального потока от одной логистический системы до другой.

Рис. 51 Преобразование логистического канала в логистическую цепь

В логистических системах с прямыми связями каналы распределения не содержат каких-либо опто- во-посреднических фирм. В гибких и эшелонированных системах такие посредники имеются.

При выборе канала распределения происходит выбор формы товародвижения — транзитной или складской. При выборе логистической цепи — выбор конкретного дистрибьютора, перевозчика, страховщика, экспедитора, банкира и т. д. При этом могут использоваться различные методы экспертных оценок, методы исследования операций и др.Некоторые варианты каналов распределения товаров народного потребления приведены на рис. 52.Возможность выбора логистического канала является существенным резервом повышения эффективности логистических процессов.

народного потребления

народного потребления

|

Рассмотрим каналы распределения, по которым товары из конечного производства через систему распределительных центров попадают в конечное потребление (рис. 53).

На данной схеме изображены два производства, А и В, выпускающие одинаковые товары. Это означает, что каждый из распределительных

Рис. 53 Структурная схема каналов распределения товаров народного потребления (ТНП)

Рис. 53 Структурная схема каналов распределения товаров народного потребления (ТНП)

|

центров может выбирать поставщика с более выгодными для себя условиями поставки. В свою очередь, производство может выбирать различные каналы распределения. Например, из производства А товар может попасть к конечному потребителю по одному из следующих четырех маршрутов: 8; 1—6; 1—7—5; 2—5. Очевидно, что если производство А выйдет на рынок и самостоятельно свяжется с конечным потребителем (маршрут 8), то первоначальная стоимость товара возрастет лишь на сумму расходов, связанных с доставкой, так как посредники (распределительные центры) будут исключены из цепи. Однако в этом случае потребитель вынужден будет покупать у одного поставщика большое количество одинакового товара, что скорее всего для него неприемлемо.

Второй маршрут 1—6 неудобен по тем же причинам. Распределительный центр № 1 расположен в месте сосредоточения производства и, как правило, закупает и продает большие партии однородного товара. Эта категория посредников также не формирует широкого ассортимента.

Ц1ирокий торговый ассортимент формирует оптовик (распределительный центр № 2), расположенный в месте сосредоточения потребления. Этот посредник специализируется на оказании максимального сервиса конечному потребителю. Таким образом, канал 1—7—5 обеспечивает наибольший сервис потребителю, но при этом включает двух посредников, т. е. стоимость товара будет наиболее высокой.

10.4 Развитие инфраструктуры товарных рынков

Необходимым условием возможности выбора канала распределения, а также оптимизации всего логистического процесса на макроуровне является наличие на рынке большого количества посредников.

В настоящее время в термин "посредник" иногда вкладывается негативное значение: лишнее, а то и криминальное звено в цепи товародвижения. В рамках логистики рассматривается проблема цивилизованного, экономически оправданного посредничества.

Представим себе два варианта переправы через реку: по мосту за плату и бесплатно вброд. Можно не тратить деньги на мост и переправляться вброд. Но будет ли от этого процесс, включающий в себя переправу, дешевле? Ответ очевиден — в большинстве случаев нет. Посредник — тот же мост, обеспечивающий более удобную переправу товара производителя к потребителю. Правда, за эту переправу надо платить. Отсюда возникают две задачи. Первая — для производителя, которому необходимо решить задачу типа "Make-or-Buy", т. е. решить, перебираться ли со своим товаром на рынок самостоятельно, т. е. "вброд", или воспользоваться за плату услугами посредника. Вторая — для самого посредника, который должен найти такие места в "реке хозяйственной деятельности", которые очевидно нуждаются в "мостах", т.е. предложить свои услуги там, где в результате их применения процесс товародвижения станет существенно дешевле.

Услуги посредника являются востребованными, если их стоимость ниже собственных расходов на выполнение каких» либо работ. В формализованном виде это соотношение можно представить в следующем виде:

П < С,

где П — размер оплаты услуг посредника;

С — объем затрат клиента по самостоятельной организации закупок и размещению заказа.

Целесообразность пользования услугами посредника определится разностью собственных затрат и стоимости услуг посредника:

Ц = С - П.

Оптимизация канала распределения, а затем и логистической цепи возможна лишь при наличии на товарном рынке большого количества предприятий, осуществляющих функцию опта.

Актуальность создания сети оптовых посредников для стран СНГ очевидна.

Правовое обеспечение экономической деятельности должно облегчать формирование и реализацию хозяйственных связей, информационные сети — обеспечивать быстрый обмен информацией, финансовая система — обеспечивать быстрое прохождение финансовых средств.

Решение перечисленных задач является функцией государства, которое должно создать условия, способствующие развитию и оптимизации систем распределения материальных потоков.

Правительство Российской Федерации наметило программу развития инфраструктуры товарного рынка[35], под которой понимается система организаций, обеспечивающих взаимосвязи между структурными элементами товарных рынков и способствующих свободному движению товаров, непрерывному процессу воспроизводства и бесперебойному функционированию сферы потребления. При этом особое внимание уделяется формированию следующих подсистем:

♦ подсистема торговых посредников и складского хозяйства;

♦ подсистема информационного обеспечения;

♦ подсистема тароупаковочной индустрии;

♦ подсистема транспортного обеспечения;

♦ финансово-кредитная подсистема;

♦ подсистема нормативно-правового обеспечения.

Реализация Программы позволит достичь следующих

результатов:

♦ сохранение надлежащего качества товаров в процессе их перемещения от производителя к потребителю;

♦ получение потребителем товаров в необходимом объеме, соответствующего качества, ассортимента, сортности, комплектности, упаковки за счет оказания услуг организациями инфраструктуры;

♦ возможность получения потребителем товаров в установленные сроки;

♦ минимизация материальных, финансовых и трудовых затрат в процессе продвижения товаров от производителя к потребителю;формирование системы услуг по хранению товаров на складах, в холодильниках;

♦ повышение конкурентоспособности российских товаров за счет улучшения внешнего вида и качества упаковки;

♦ значительное снижение потерь товарной продукции при продвижении ее на рынке;

♦ снижение материальных затрат и предотвращение экологического ущерба за счет развития системы сбора и переработки вышедшей из употребления тары и упаковки;

♦ внедрение логистики, комплексного обслуживания поставок товаров;

♦ снижение затрат на перевозки товаров за счет создания эффективной системы грузодвижения, основанной на терминальной технологии перевозочного процесса, уменьшения потерь и порчи грузов;

♦ формирование информационно-аналитических систем товарных рынков, снижение затрат и сроков проведения операций за счет своевременного получения участниками рынка информации о спросе и предложении, местонахождении товаров, ценах, условиях их поставки;

♦ использование капитала посреднических организаций для поддержки отечественного производства;

♦ конкурентное формирование цен на оптовых рынках;

♦ оживление рынков путем ускорения платежей и оборота капиталов;

♦ создание условий для цивилизованной торговли товарами в результате совершенствования нормативно-пра- вовой базы, разработки методической документации.

Вопросы для контроля знаний

1. Дайте определение понятиям "логистика" и "распределительная логистика". Что общего и в чем отличие этих понятий? 210

2. Перечислите задачи, решаемые распределительной логистикой на микро- и макроуровнях.

3 Дайте определение логистическому каналу, логистической цепи. В результате каких действий логистический канал преобразуется в логистическую цепь?

4. Дайте определение понятию "инфраструктура товарного рынка".

5. Перечислите подсистемы, образующие инфраструктуру товарного рынка.

6. Каким образом развитие инфраструктуры товарного рынка влияет на величину логистических издержек?

7. Приведите алгоритм выбора оптимального варианта распределения материального потока.

Глава 11 Транспортная логистика

11.1 Сущность и задачи транспортной логистики

Транспорт — это отрасль материального производства, осуществляющая перевозки людей и грузов. В структуре общественного производства транспорт относится к сфере производства материальных услуг (рис. 45).

Значительная часть логистических операций на пути движения материального потока от первичного источника сырья до конечного потребления осуществляется с применением различных транспортных средств. Затраты на выполнение этих операций составляют до 50% от суммы общих затрат на логистику.

Транспорт представляют как систему, состоящую из двух подсистем: транспорт общего пользования и транспорт необщего пользования.

Транспорт общего пользования — отрасль народного хозяйства, которая удовлетворяет потребности всех отраслей народного хозяйства и населения в перевозках грузов и пассажиров. Транспорт общего пользования обслуживает сферу обращения и население. Его часто называют магистральным (магистраль — основная, главная линия в какой-нибудь системе, в данном случае — в системе путей сообщения). Понятие транспорта общего пользования охватывает железнодорожный транспорт, водный транспорт (морской и речной), автомобильный, воздушный транспорт и транспорт трубопроводный (рис. 54)

Рис. 54 Виды транспорта общего пользования

Рис. 54 Виды транспорта общего пользования

|

Транспорт необщего пользования — внутрипроизводственный транспорт, а также транспортные средства всех видов, принадлежащие нетранспортным предприятиям, является, как правило, составной частью каких-либо производственных систем.

Существует достаточно самостоятельная транспортная область логистики, в которой многоаспектная согласованность между участниками транспортного процесса может рассматриваться вне прямой связи с сопряженными производственно-складскими участками движения материального потока. Вместе с тем транспорт органично вписывается в производственные и торговые процессы. Поэтому транспортная составляющая участвует во множестве задач логистики.

К транспортной логистике следует отнести задачи, решение которых позволяет оптимизировать как транспортные процессы, так и процессы, сопряженные с транспортными.

В целом, комплекс задач транспортной логистики охватывает логистические процессы, включающие транспортировку грузов.

Специфику логистического подхода к организации транспортных процессов поясним на примере взаимодействия звеньев транспортной цепи в процессе доставки грузов несколькими видами транспорта. На рис. 55 представлена принципиальная схема организации транспортировки, при которой единая функция управления сквозным материальным потоком отсутствует. Согласованность звеньев в вопросах продвижения информации и финансов объективно низка, так как координировать их действия некому.

Рис. 55 Традиционная организация перевозки с участием нескольких видов транспорта (принципиальная схема)

Принципиально иной является организация перевозки, изображенная на рис. 56. Наличие единого оператора сквозного перевозочного процесса создает принципиальную возможность проектировать сквозной материальный поток, добиваться заданных параметров на выходе.

Сравнительная характеристика традиционного и логистического подходов к организации перевозок с участием нескольких видов транспорта приведена в табл. 13.

Применение логистики в транспорте, так же, как и в производстве или торговле, превращает перечисленных на рис. 56 участников в согласованно действующих партнеров, взаимодополняющих друг друга в транспортном процессе.

Логистика, как отмечалось, это единство техники, технологии, экономики и планирования. Соответственно, к задачам транспортной логистики следует отнести обеспечение технической и технологической сопряженности участников транспортного процесса, согласование их экономических интересов, а также использование единых систем планирования. Кратко охарактеризуем каждую из этих задач.

Техническая сопряженность в транспортном комплексе означает согласованность параметров транспортных средств как внутри отдельных видов, так и в межвидовом разрезе. Эта согласованность позволяет применять модальные перевозки, работать с контейнерами и грузовыми пакетами.

Технологическая сопряженность подразумевает применение единой технологии транспортировки, прямые перегрузки, бесперегрузочное сообщение.

Экономическая сопряженность — это общая методология исследования конъюнктуры рынка и построения тарифной системы.

Совместное планирование означает разработку и применение единых планов графиков.

Таблица 13

Сравнительная характеристика традиционной и логистической организации перевозки с участием нескольких видов транспорта

|

Рис. 56 Логистическая организация перевозки с участием нескольких видов транспорта (принципиальная схема)

Рис. 56 Логистическая организация перевозки с участием нескольких видов транспорта (принципиальная схема)

|

Общие принципы логистики: системность, конкретность и другие в полной мере работают и в области транспортной логистики, позволяя отличить этот вид деятельности от традиционной транспортировки.

Принцип системности в области транспортной логистики означает следующее.

1) Решения по транспортировке на отдельных участке продвижения грузов являются частью единого управленческого решения по продвижению материального потока на всем протяжении транспортировки, включая все подготовительные и заключительные этапы.

2) Технические и технологические решения на транспорте, а также на складах грузоотправителей и грузополучателей принимаются не изолированно, а с учетом необходимости построения единой технической системы, обеспечивающей эффективное продвижение грузов по всей цепи.

3) Планирование транспортных процессов осуществляется совместно с планированием сопряженных процессов.

4) Решение по транспортировке является частью единого управленческого решения по продвижению материального потока в системе компании, т. е. вариант транспортировки выбирается:

♦ с учетом складских процессов и затрат;

♦ с учетом затрат на содержание запасов;

♦ с учетом реализации других функций, сопряженных с транспортировкой грузов компании.

Принцип конкретности означает, что система логистического менеджмента располагает всей необходимой информацией для оценки значимых издержек по каждому из возможных вариантов транспортировки, что позволяет сопоставлять разные варианты, выбирая лучший, соответствующий критерию минимума полных затрат.

Цель транспортной логистики определяется целью логистики компании: нужный груз должен быть доставлен в нужное время в нужное место в нужном количестве в нужном качестве и с минимальными затратами.

К задачам транспортной логистики относят также:

♦ создание транспортных систем, в том числе создание транспортных коридоров[36] и транспортных цепей[37];

♦ обеспечение технологического единства транспортно- складского процесса;

♦ совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным;

♦ выбор вида транспортного средства;

♦ определение рациональных маршрутов доставки и др.

11.2 Сравнительная характеристика отдельных видов транспорта

Рассмотрим основные преимущества и недостатки автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта, существенные с точки зрения логистики.

Автомобильный транспорт. Традиционно используется для перевозок на короткие расстояния[38]. Одно из основных преимуществ — высокая маневренность. С помощью автомобильного транспорта груз может доставляться "от дверей до дверей" с необходимой степенью срочности. Этот вид транспорта обеспечивает регулярность поставки, а также возможность поставки малыми партиями. Здесь, по сравнению с другими видами, предъявляются менее жесткие требования к упаковке товара.

Основным недостатком автомобильного транспорта является сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля. К другим недостаткам этого вида транспорта относят также срочность разгрузки, возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малую грузоподъемность. Автомобильный транспорт экологически неблагоприятен, что также сдерживает его применение.

Железнодорожный транспорт. Этот вид транспорта хорошо приспособлен для перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях. Железнодорожный транспорт обеспечивает возможность сравнительно быстрой доставки груза на большие расстояния. Перевозки регулярны. Здесь можно эффективно организовать выполнение погрузочно- разгрузочных работ.

Существенным преимуществом железнодорожного транспорта является сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов, а также наличие скидок.

К недостаткам железнодорожного транспорта следует отнести ограниченное количество перевозчиков, а также низкую возможность доставки к пунктам потребления, т. е. при отсутствии подъездных путей железнодорожный транспорт должен дополняться автомобильным.

Морской транспорт. Является самым крупным перевозчиком в международных перевозках. Его основные преимущества — низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность.

К недостаткам морского транспорта относят его низкую скорость, жесткие требования к упаковке и креплению грузов, малую частоту отправок. Морской транспорт существенно зависит от погодных и навигационных условий и требует создания сложной портовой инфраструктуры.

Внутренний водный транспорт. Здесь низкие грузовые тарифы. При перевозках грузов весом более 100 т на расстояние более 250 км этот вид транспорта — самый дешевый.

К недостаткам внутреннего водного транспорта, кроме малой скорости доставки, относят также низкую доступность в географическом плане. Это обусловлено ограничениями, которые накладывает конфигурация водных путей, неравномерность глубин и меняющиеся навигационные условия.

Воздушный транспорт. Основные преимущества — наивысшая скорость, возможность достижения отдаленных районов, высокая сохранность грузов.

К недостаткам относят высокие грузовые тарифы и зависимость от метеоусловий, которая снижает надежность соблюдения графика поставки.

Трубопроводный транспорт. Обеспечивает низкую себестоимость при высокой пропускной способности. Степень сохранности грузов на этом виде транспорта высока.

Недостатком трубопроводного транспорта является узкая номенклатура подлежащих транспортировке грузов (жидкости, газы, эмульсии).

11.3 Выбор вида транспорта

На выбор вида транспорта оказывает влияние ряд факторов, в том числе:

♦ стоимость перевозки;

♦ время доставки;

♦ частота отправлений;

♦ надежность соблюдения графика доставки груза;

♦ способность перевозить разные грузы;

♦ способность доставить груз в любую точку территории.

В табл. 14 дается оценка различных видов транспорта общего пользования по каждому из этих факторов.

Следует отметить, что данные табл. 14 могут служить лишь для приблизительной оценки степени соответствия того yijin иного вида транспорта условиям конкретной перевозки. Правильность сделанного выбора должна быть подтверждена технико-экономическими расчетами, основанными на анализе всех расходов, связанных с транспортировкой различными видами транспорта.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 2146 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!