|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Саморегуляция в организме

|

|

У многоклеточных организмов имеется внутренняя среда, в которой находятся различные органы, при этом функционируют сложные механизмы гомеостаза и гомеокинеза. У растений обеспечивается оптимальный газообмен, поглощение воды и питательных веществ из почвы, испарение воды через устьица листьев. У животных формируются органы дыхания, пищеварения, выделения, кровообращения, появляются также специализированные эндокринная и нервная системы с многочисленными внешними и внутренними связями, непосредственно участвующие в саморегуляции. Стратегической задачей этих структур и регуляций является обеспечение нормального формирования половых клеток и процесса оплодотворения, развития зародышей, а часто и юных постэмбриональных стадий новых поколений.

Особую координирующую роль в поддержании физиологического гомеостаза многоклеточных животных играют нервная и гуморальная (эндокринная) системы регуляции. Кроме того, молекулярно-клеточно-тканевой гомеостаз организма обеспечивается иммунными механизмами. Дадим самую общую характеристику этих систем как главных участников процесса саморегуляции организма.

(1) Нервная регуляция

Нервная регуляция имеется уже у гидр и медуз – наиболее простых многоклеточных животных. Элементарными структурами нервных сетей выступают нервные клетки (нейроны) с длинными отростками. У высокоорганизованных животных скопления нейронов создают нервные центры: ганглии, цепочки, ядерные или экранные центры, а выходящие из них отростки нейронов объединяются в нервы, которые на периферии ветвятся многочисленными нервными окончаниями. У человека центральная нервная система (ЦНС) представлена головным и спинным мозгом; периферическая система включает нервы и их окончания, а также локальные скопления нейронов в виде ганглиев или рыхлых узлов, в том числе во внутренних органах.

В простейшей нервной цепочке связи распространяются, с одной стороны, на чувствительные рецепторы (кожные, зрительные, слуховые, обонятельные, вкусовые, рецепторы внутренних органов, сосудов), а с другой – на исполнительные структуры (мышцы тела, внутренних органов и сосудов, железы пищеварительного тракта и кожи, эндокринные железы и др.). Таким образом, буквально каждый участок тела пронизан чувствительными и двигательными нервными окончаниями, что позволяет организму иметь информацию о состоянии условий среды во всех его точках и управлять этими состояниями, как правило, с участием гуморальной регуляции. У человека, кроме того, головной мозг осуществляет психические функции (обучение, память, речь, мышление). В итоге нервная система регулирует работу внутренних органов, а также координирует взаимоотношение организма с внешним миром и организует сложные поведенческие акты.

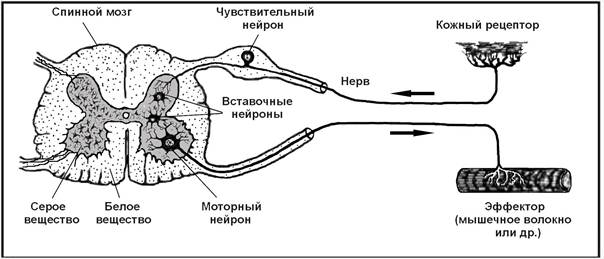

Элементарным явлением в гомеостатической нервной регуляции выступает рефлекс – ответная реакция органа или всего организма на внешнее или внутреннее раздражение, осуществляемая через нервную систему. Коснитесь рукой горячего предмета, и тут же последует рефлекторный ответ – непроизвольное отдергивание руки (безусловный рефлекс). А ведь за этот короткий миг тепловое воздействие на кожные рецепторы порождает электрический нервный импульс, сигнал успевает пробежать по чувствительным нервным волокнам от пальцев в спинальные ганглии и далее в спинной мозг, переключиться на другие нервные клетки и вернуться к мышцам, отдергивающим руку от горячего предмета (рис. 5.2). Это классический пример контура регуляции, построенного на обратной отрицательной связи элементов управления.

Рис. 5.2. Схема рефлекторной дуги

Представление о рефлексах было выдвинуто еще в XVII веке французским натуралистом и философом Р. Декартом, относившим их к автоматическим, непроизвольным действиям. Российский физиолог Иван Михайлович Сеченов в 1863 г. утверждал, что “все акты сознательной и бессознательной жизни по способу происхождения суть рефлексы”. В XX веке эта концепция была развита И.П. Павловым в учении о безусловных и условных рефлексах.

О том, как многочисленные и разнообразные рефлексы слагаются в сложные поведенческие акты, как формируются инстинкты и процессы высшей нервной деятельности, мы расскажем в главе 7, посвященной биосоциальной сущности человека. Пока же отметим, что сложную нервную регуляцию, включающую и безусловные, и условные рефлексы, и все проявления высшей нервной деятельности, невозможно создать и поддерживать только на принципах гомеостатической саморегуляции. Это – результат включения в ход развития гомеокинетических процессов, которые и ведут к морфологическим надстройкам, качественно меняющим физиологию нервных центров и сетей.

(2) Гуморальная регуляция

Гуморальная регуляция обеспечивается системой эндокринных желез (от греч. endon – внутрь и krino – выделяю) – желез внутренней секреции, выделяющих в кровь разнообразные гормоны (рис. 5.3). Гормоны – это сигнальные молекулы пептидной (белковой) или стероидной (жироподобной) природы, действующие гуморальным путем, т.е. через жидкие среды. Центральная эндокринная железа, гипофиз, выделяет так называемые тропные гормоны (буквально - поворотные, направляющие). Через общий кровоток они воздействуют на местные эндокринные железы, такие как щитовидная, околощитовидная, надпочечники, а также скопления эндокринных клеток в поджелудочной и слюнной железах, семенниках, яичниках, тимусе, плаценте и даже в сердце, желудке, кишечнике, почках. От этих органов многочисленные гормональные “волны” с током крови распространяются к органам-мишеням, взаимодействуют с их клетками через мембранные рецепторы и активируют либо подавляют процессы роста и функционирования.

Принципиально важно, что работа гипофиза и местных эндокринных желез, в свою очередь, контролируется нервной системой. Нервное возбуждение всегда оборачивается волной гормональных воздействий, которые мобилизуют организм на адекватную, соответствующую возбуждению, реакцию. Фактически благодаря связи нервной и эндокринной систем осуществляется единая нейрогуморальная саморегуляция организма.

Рис. 5.3. Нейрогуморальная система регуляции у человека

(3) Примеры комплексной нейрогуморальной регуляции

Работа нейрогуморальной регуляторной системы сочетается с работой внутренних органов и мышц, так что представляет собой комплексную рефлекторную реакцию.

Относительно просто, в гомеостатическом режиме, работают системы поддержания физиологических параметров организма, например система регуляции артериального давления. Изменение давления крови воспринимается чувствительными нервными окончаниями, расположенными в стенках кровеносных сосудов и реагирующими на их растяжение. Возбуждение передается в нервный центр продолговатого мозга, а обратные сигналы изменяют мышечный тонус сосудов и сердечную деятельность. Одновременно эндокринные железы выделяют необходимые гормоны, корректирующие работу сердечно-сосудистой системы, так что кровяное давление плавно удерживается в пределах нормы.

Сложнее устроены системы регуляции поведения, хотя и здесь в основе лежат прямые и обратные регуляторные связи. В конкретной жизненной ситуации активируется определенная совокупность нервных центров, эндокринных желез, органов и тканей – возникает временная функциональная система, работа которой направлена на достижение полезного приспособительного результата.

Так, при стрессовых реакциях, вызванных чувством страха, перевозбуждением или физической перегрузкой, надпочечники выбрасывают в кровь гормон адреналин, который резко повышает потребление кислорода и концентрацию глюкозы в крови (за счет расщепления гликогена в печени), что, в свою очередь, приводит к увеличению выработки энергии. Происходит учащение сердечного пульса и активация мышечной системы – всё для мобилизации организма на оборону или избежание опасности. Другие системы при этом временно угнетаются: пропадают пищевые реакции, половые рефлексы и др. После исчезновения опасности все системы возвращаются в норму.

Интересна и показательна регуляция пищевого поведения у позвоночных животных и человека (рис. 5.4). В гипоталамусе, отделе головного мозга, связующем нервную и эндокринную системы, есть центры голода и насыщения. В крови голодного животного (или человека) возникает недостаток глюкозы, что приводит к раздражению центра голода. По нервным связям отдаются команды в мозг, на мышцы, и организуется поиск пищи. Параллельно с помощью гормонов из печени и мышц извлекаются резервы глюкозы (за счет расщепления гликогена), которые временно обеспечивают энергетический обмен. Когда пища найдена, съедена и переварена, концентрация глюкозы в крови растет, что приводит к раздражению центра насыщения, подавлению аппетита и прекращению питания. Когда глюкоза расходуется, ее концентрация в крови вновь понижается, от чего раздражается центр голода. Цикл повторяется.

Рис.5.4. Схема регуляции пищевого поведения у млекопитающих животных

У человека пищевое поведение более сложное и разнообразное, так как зависит не только от наличия или отсутствия пищи. Имеет значение социальное положение (фермер, рабочий и бизнесмен будут “искать” пищу в разных местах и разными способами), финансовые возможности (покупка пищи), взаимоотношения с другими людьми (возможность взять пищу или деньги в долг) и т.д.

Таким образом, та или иная функциональная система возникает как временное объединение активностей разных органов посредством многосторонних нейрогуморальных связей. Когда полезный приспособительный результат достигнут, функциональная система “распадается” или перестраивается в соответствии с новыми потребностями организма. В ходе жизнедеятельности периодически формируются и распадаются разнообразные функциональные системы, среди которых одна, как правило, является доминирующей. Таким образом, при ограниченном числе анатомических структур и гормонов число их функциональных комбинаций (функциональных систем), организующих разнообразные поведенческие акты, может быть достаточно большим.

(4) Иммунный гомеостаз организма

К числу регуляторных систем, обеспечивающих внутреннее постоянство организма, следует отнести также иммунную систему. Белковые антитела и клеточные компоненты иммунной системы (лимфоциты, фагоциты) отслеживают и поддерживают генетическую чистоту внутренней среды и тканей организма, устраняя проникшие вирусы, микробы или собственные мутантные клетки. При инфицировании организма или при паразитарной инвазии, а также при опухолевых новообразованиях иммунная система, если она здорова, дает резкий ответ повышением концентрации защитных белков и клеток. По окончании воспалительной реакции, при выздоровлении организма, иммунные показатели крови приходят в норму. Таким образом, сложный цикл выработки иммунных факторов, их взаимодействие с разнообразными чужеродными антигенами и восстановление нормальной внутренней среды организма представляют звенья саморегулирующегося механизма.

(5) Биоритмы

Обобщая сказанное, заметим, что гомеостаз организма не бывает абсолютным. Любые параметры: температура тела, артериальное давление, пищевое поведение, частота сердечных сокращений, присутствие антител и многие другие – находятся в колебательном режиме. Поэтому мы говорим о наличии динамического гомеостаза в организме. Такие нормальные колебания функциональных характеристик организма происходят постоянно и называются биоритмами.

Первопричина биоритмов, по-видимому, вытекает из самой природы механизма регуляции: прямая и обратная связи замкнуты в цикл, на “оборот” которого требуется определенное время. За это время регулируемая система успевает измениться в ту или иную сторону, что и выражается в колебании ее параметров. Но средний уровень параметра должен соответствовать норме, а коридор его колебаний не должен выходить за физиологические пределы. Большинство организменных ритмов имеют околосуточную периодичность, есть также месячные, годичные и даже многолетние ритмы. Внутренний механизм, управляющий такими биоритмами, принято называть биологическими часами, что подчеркивает их связь с астрономическим временем.

(6) Гомеокинетические процессы

Наконец, поставим вполне ожидаемый вопрос: если в организме столь эффективно работают механизмы саморегуляции, значит ли это, что его гомеостаз бесконечен? Почему рано или поздно наступают необратимые изменения органов? Почему возможна перестройка биоритмов, например, когда мы перелетаем с востока на запад и наоборот? Ответ мы уже знаем: при достаточно длительном и сильном (запороговом) воздействии на структурно-функциональные системы организма, наряду с процессами гомеостатической саморегуляции, включаются механизмы гомеокинеза, направленные на перестройку организменных структур и функций. В частности, изменяется уровень активности соответствующих генов, вследствие чего происходит гипертрофия органов, то есть их чрезмерное развитие. Так обеспечивается приспособительная изменчивость клеток, тканей и органов для достижения нового уровня гомеостаза в новых условиях жизнедеятельности. По существу эти гомеокинетические изменения противоположны саморегуляции и гомеостазу, так как они поддерживаются обратными положительными (а не отрицательными) связями.

Гомеокинез – это неизбежный длительный (часто необратимый) ответ на усиление физической нагрузки, на инфекцию, на хроническое стрессовое воздействие. Например, в результате постоянных тренировок увеличиваются мышцы спортсмена, легкие ныряльщика. У тучного человека увеличение нагрузки по прокачиванию крови через ткани ведет к гипертрофии сердца. Увеличивается и печень при хронических отравлениях (гипертрофия для переработки токсинов). Гомеокинетическая лабильность организма позволяет перестраивать и биоритмы, хотя для этого требуется время.

При постоянном воздействии повреждающих факторов на клетки, например при действии табачного дыма на легочную ткань, или при ином длительном стимулировании регенерации клеток может наступить избыточный рост ткани (образуется опухоль) или, напротив, тканевая дистрофия. Эти примеры показывают, что механизмы организменного гомеостаза имеют определенный (конечный) запас прочности. Если саморегуляция нарушается, включаются механизмы гомеокинеза, но если и они не справляются, наступают патологические (болезненные) отклонения в состоянии организма. Из этого должны последовать выводы о необходимости бережного отношения к собственному организму. Здоровье человека – это состояние его устойчивого физиологического развития на основе гомеостатических и гомеокинетических процессов.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 5869 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!