|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

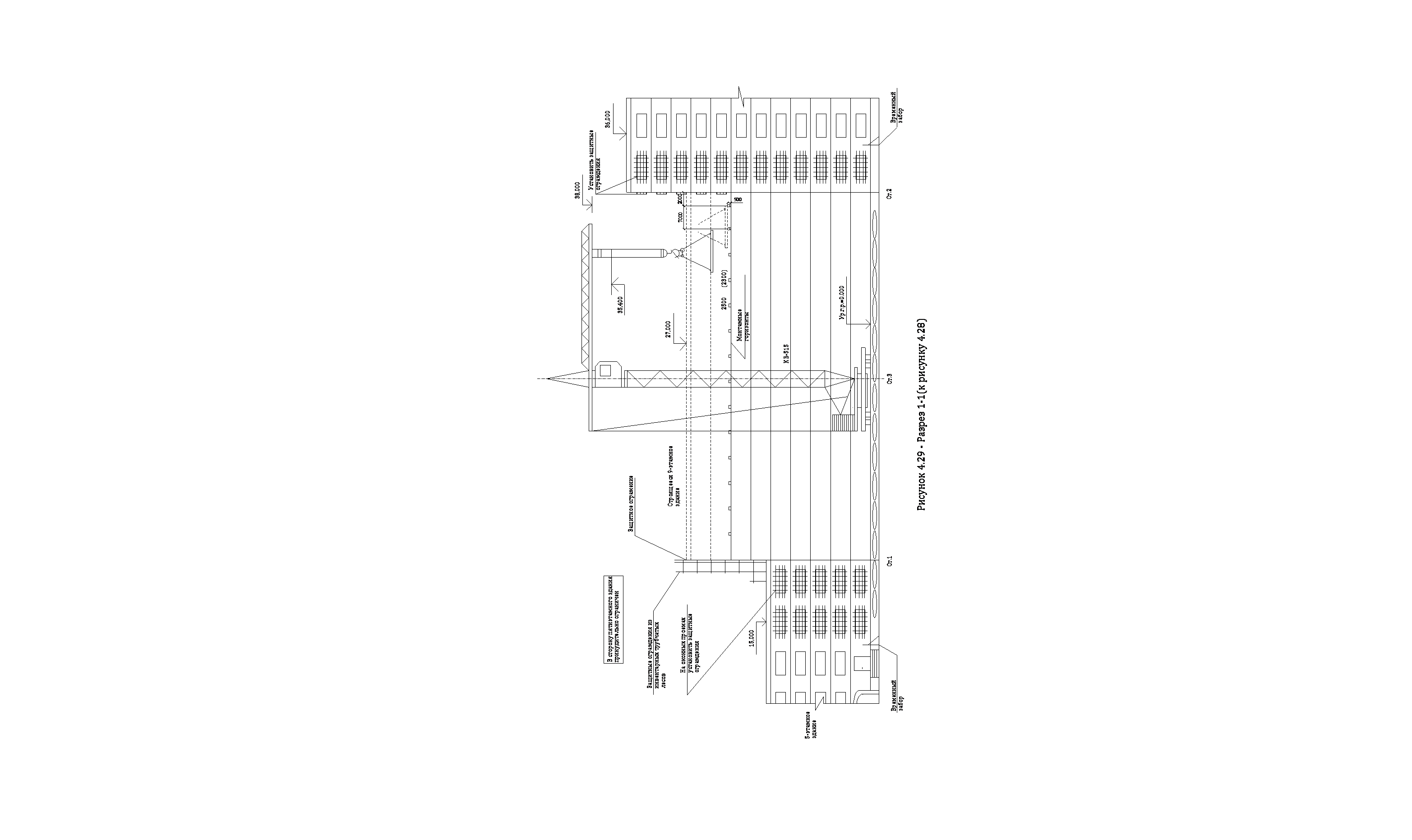

Введение 4 страница. 5. Перемещение стрелы в сторону здания К должно быть принудительно ограничено

|

|

5. Перемещение стрелы в сторону здания К  должно быть принудительно ограничено. Стрела не должна доводиться до примыкающего здания на 2 м.

должно быть принудительно ограничено. Стрела не должна доводиться до примыкающего здания на 2 м.

6. Со стороны К  должно быть установлено защитное ограждение из элементов трубчатых лесов на высоту не менее 3 м выше монтажного горизонта, а перемещение груза должно быть принудительно ограничено на высоте не менее чем на 0,5м ниже верха защитного ограждения.

должно быть установлено защитное ограждение из элементов трубчатых лесов на высоту не менее 3 м выше монтажного горизонта, а перемещение груза должно быть принудительно ограничено на высоте не менее чем на 0,5м ниже верха защитного ограждения.

7. При необходимости, когда стрела не доводится на 2 м до примыкающего здания и может образовываться участок мертвой зоны у здания, работы на этом участке должны выполняться вручную.

Намеченные мероприятия должны быть согласованы с организацией, эксплуатирующей соответствующие здания и территории.

Рисунок 4.30 - Возведение многоэтажного здания, примыкающего к более низкому жилому дому и выходящего на магистраль с интенсивным движением транспорта:

Рисунок 4.30 - Возведение многоэтажного здания, примыкающего к более низкому жилому дому и выходящего на магистраль с интенсивным движением транспорта:

1- граница опасной зоны от действия крана; 2 – граница опасной зоны строящегося здания; 3 – зона складирования грузов; 4 – площадка приема раствора и бетонной смеси; 5- стоянка транспорта под разгрузкой; 6 – место хранения грузозахватных приспособлений и тары; 7 – линия ограничения зоны обслуживания; 8 – линия предупреждения об ограничении зоны обслуживания; 9 – стенд схем строповок; 12 - ограждение крановых путей; 13 – временный забор с козырьком; 14 -временный забор;15 - навес над входом в здании; 16 – пешеходная дорожка; 17 – знак, предупреждающий о работе крана; * - стоянка крана в нерабочем состоянии.

Пояснения к рисунку 4.30.

1. Перемещение грузов у примыкающего жилого здания К  аналогично примечанию к рисунку 4.28. Поворот стрелы у здания К

аналогично примечанию к рисунку 4.28. Поворот стрелы у здания К  принудительно ограничен. Защитное ограждение у здания К

принудительно ограничен. Защитное ограждение у здания К  устанавливается на консоли из металлоконструкции, заложенных в стены возводимого здания.

устанавливается на консоли из металлоконструкции, заложенных в стены возводимого здания.

2. В связи с выходом строящегося здания на городскую магистраль с интенсивным движением городского транспорта, когда не представляется возможным выгородить опасную зону от действия крана, работы производить аналогично примыкающим зданиям - под защитой ограждения из элементов трубчатых лесов и с принудительным ограничением высоты подъема. Максимальная высота перемещения груза должна быть ниже защитного ограждения не менее чем на 0, 5 м, а высота защитного ограждения должна быть не менее 3 м от уровня монтажного горизонта. Со стороны проезжей части строительные леса должны быть защищены на всю высоту синтетической или проволочной сеткой.

Пешеходный переход вдоль защитного ограждения должен иметь козырек, сплошную обшивку со стороны строящегося здания и расположен от него не ближе 2 м.

Подаваемый груз за 7 м от защитного ограждения должен быть опущен на высоту 0,5 м от монтажного горизонта (или препятствий, встречающихся на пути), успокоен от раскачивания и на минимальной скорости с удерживанием от разворота оттяжками должен перемещаться к наружной стене с защитным ограждением. Работы должны производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, по наряду-допуску на работы в зонах постоянно действующих опасных производственных факторов.

Для уменьшения или ликвидации опасной зоны у реконструируемых зданий (сооружений), выходящих на городские магистрали с интенсивным движением транспорта, когда не представляется возможным выгородить на длительное время опасную зону как от реконструируемого здания, так и от перемещаемого краном груза, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- установить сплошное ограждение, закрепляемое за наружные стены реконструируемого здания или за инвентарные трубчатые леса, устанавливаемые у реконструируемого здания;

- принять высоту защитного ограждения не менее 3 м от верха существующих наружных стен;

- на лесах установить два защитных настила и наружную сторону лесов выгородить тканой сеткой;

- закрыть все оконные и дверные проемы защитными ограждениями;

- максимальную высоту перемещения грузов (до низа груза) принять ниже верха защитного ограждения на величину не менее 0,5 м;

- вдоль лесов или здания выполнить для пешеходов защитный козырек;

- при выполнении работ в зоне, примыкающей к наружной стене с защитным ограждением, необходимо груз за 5 м опустить на 0,5 м над перекрытием или выступающими конструкциями и подводить к месту установки у наружной стены на минимальной скорости, удерживая его оттяжками;

- при нахождении стропальщика вне видимости крановщика между ними должна быть организована радиосвязь;

- монтаж или перестановку ограждений без устройства лесов производить в ночное время в период наименьшего движения транспорта с установкой на проезжей части сигнальных ограждений за границей опасной зоны от перемещения грузов и необходимых дорожных знаков по согласованию с ГАИ.

4.5 Ограничение зон обслуживания кранами при работе

в стеснённых условиях

Для предупреждения образования опасной зоны в стесненных условиях за пределами строительной площадки или при наличии на строительной площадке помещении, где находятся или могут находиться люди, или других препятствий предусматривается ограничение зоны обслуживания краном.

Рисунок 4.35 – Принудительное ограничение поворота крана:

Рисунок 4.35 – Принудительное ограничение поворота крана:

1 – существующие жилые дома; 2 - зона ограничения

Принудительно ограничиваются на башенных кранах:

- передвижение крана;

- поворот стрелы;

- вылет;

- высота подъема.

Передвижные стреловые краны для предотвращения их столкновения с препятствиями в стесненных условиях работы должны быть оснащены координатной защитой (рисунок 4.36).

Принудительное ограничение зон обслуживания краном может заключаться также в искусственном ограничении размеров и конфигурации опасных зон путем использования «Системы ограничения зон работы башенного крана в стесненных условиях» (ЦНИИ-ОМТП, 1998 г.).

Система ограничивает зону перемещения крана, стрелы и груза в вертикальной и горизонтальной проекции в заданных пределах, автоматически блокируя (отключая) соответствующие приводы при попадании груза в зону запрета, а также при угрозе столкновения стрелы или груза с объектами, входящими в зону ограничения.

Система обеспечивает управление следующими приводами крана:

- поворота стрелы;

- перемещения крана по рельсовому пути;

- вылета груза;

- подъема груза.

Система по сигналам датчиков определяет местоположение крана, стрелы, вылета груза и высоты подъема крюковой подвески на строительной площадке и по результатам сравнения с заложенными в «Блок параметров строительной площадки» данными выдает управляющие сигналы на приводы крана.

Система обеспечивает управление приводами крана:

- в зоне, в которую не должна попадать ни одна точка стрелы крана и груз;

- в зоне, в которую не должен попадать груз, но могут попадать элементы стрелы, расстояние до которых больше вылета груза;

- в зонах (не более четырех) с ограничением высоты проноса груза.

Зоны ограничения должны быть указаны на стройгенплане. Для зон ограничения высоты подъема крюковой подвески должна быть задана максимальная для данной зоны высота.

Пример с принудительным ограничением зон обслуживания кранов приведен на рисунке 4.37. На рисунке показано ограничение зоны обслуживания краном с помощью принудительного ограничения угла поворота стрелы  в стесненных условиях.

в стесненных условиях.

В случае выхода опасной зоны от действия крана за забор, как показано на рисунке 4.37, по согласованию с городскими районными организациями (районный архитектор, ГАИ, управление движения городского транспорта, пожарная инспекция и т. д.) дополнительно выставляется временное сигнальное ограждение по ГОСТ 23407-78 с предупреждающими о работе крана знаками.

Использование концевых выключателей в качестве рабочих органов отключения электродвигателей запрещается.

Угол принудительного ограничения привязывают к оси рельсового кранового пути или оси башни крана в зависимости от типа кранов.

Угол ограничения поворота стрелы обозначается в координатах и градусах. По линии лучей угла ограничения поворота стрелы (а также линиям принудительного ограничения зоны обслуживания) указывают запрещающие знаки, а перед ними (со стороны перемещения стрелы) – предупреждающие знаки. При этом расстояние между линиями ограничения и предупреждения принимается не менее 7,0 м.

Рисунок 4.37 – Пример принудительного ограничения зон обслуживания кранов:

Рисунок 4.37 – Пример принудительного ограничения зон обслуживания кранов:

1 – граница зоны обслуживания краном; 2 – граница зоны, опасной для нахождения людей во время перемещения, установки и закрепления элементов и конструкций; 3 – линия ограничения зоны обслуживания краном; 4 – линия предупреждения об ограничении зоны обслуживания краном; 5 – граница опасной зоны от строящегося здания; 6 – площадка для приема раствора и бетонной смеси; 7 – место нахождения контрольного груза; 8 – место для хранения съемных грузозахватных приспособлений и тары; 9 – место сбора строительных отходов; 10 – место стоянки транспорта под разгрузкой; 11 - площадка для кантовки колонн; 12 – стенд со схемами строповок и таблицей масс грузов; 13 – шкаф электропитания крана; 14 – заземление рельсовых крановых путей; 15 – соединительные проводники; 16 – пешеходные дорожки; 17 – въезд на стройплощадку; 18 – выезд со стройплощадки; 19 – направление движения транспорта; 20 – временная дорога; 21 – площадка складирования материалов и конструкций; 22 – ограждение рельсовых крановых путей; 23 – временный деревянный забор; 24 – временное штакетное ограждение; 25 – знак ограничения зоны обслуживания краном; 26 – знак, предупреждающий о работе крана; 27 – пункт мойки колёс автотранспорта; а – угол принудительного ограничения поворота стрелы; а1 – угол привязки ограничения к оси крана; 0,5Br + Lr + X – граница опасной зоны, где В – наименьший габарит груза; L – наибольший габарит груза; X – минимальное расстояние отлета груза при его падении

Крановщик обязан не менее чем за 1 м до предупреждающего знака снизить скорость перемещения груза до минимальной и далее перемещать груз на этой скорости короткими повторными включениями.

Знаки устанавливаются из расчета возможности крановщика видеть границу зоны обслуживания, но не менее двух знаков каждого типа на один луч угла или одну линию зоны ограничения. Знаки устанавливаются на закрепленных стойках. В отдельных случаях, когда не представляется возможным установить знаки на стойках (в зоне крановых путей, на проезжей части дороги и т. п.), допускается:

- подвеска знаков на натянутом канате или специальном кронштейне;

- фиксированная укладка знаков в горизонтальном положении так, чтобы они могли быть сдвинуты и в то же время не мешали движению транспорта.

Между подвешенными знаками и проезжей частью дороги должен обеспечиваться дорожный габарит, равный 4,5 м. Знаки, расположенные горизонтально, должны периодически очищаться и обновляться.

Для уменьшения величины опасной зоны на башенных кранах может устанавливаться в соответствующем положении (а не только в верхнем) ограничитель вылета и подъема, который по мере возведения здания (сооружения) может периодически переставляться в новое положение.

Для уменьшения величины опасной зоны в стесненных условиях допускается ограничение высоты подъема груза при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, при прокладке подземных коммуникаций, возведении подземных частей зданий и сооружений с разработкой организационно-технических мероприятий.

При ограничении высоты подъема груза до 4-6 м в соответствии с организационно-техническими мероприятиями в установленной зоне обслуживания груз не должен быть поднят на высоту, более принятой в проекте организации работ. На местности эта зона по всему контуру обозначается предупреждающими знаками с поясняющей надписью о запрещении подъема груза на высоту, более принятой в проекте организации работ. Специально назначенный сигнальщик из числа наиболее опытных стропальщиков визуально контролирует высоту подъема груза. Место нахождения сигнальщика показывается на чертежах. Между крановщиком башенного крана и стропальщиком должна быть обеспечена радиосвязь. Мероприятия по визуальному ограничению высоты подъема подлежат согласованию с местным органом Госгортехнадзора.

Работы, выполняемые в стесненных условиях с ограничением зоны обслуживания или высоты подъема, должны производиться по наряду-допуску на производство работ в зонах действия опасных производственных факторов.

Время производства работ по тому или иному ограничению зоны обслуживания краном должно быть записано в вахтенном журнале крановщика и подтверждаться каждый раз перед сменой ограничения зоны обслуживания краном. Одновременно переставляются знаки безопасности.

4.6 Технико-экономическое сравнение грузоподъёмных машин (кранов)

В связи с тем, что в практике строительства зданий и сооружений встречаются три способа их возведения: открытый, закрытый и комбинированный, – то применение того или иного способа строительства в каждом конкретном случае должно быть тщательно обосновано технико-экономическим сравнением, т. е. стоимости, трудоемкости и продолжительности.

Поэтому для комплексной механизации трудоемких процессов при возведении надземной части здания (а также объектов в целом) необходимо правильно подобрать комплекты машин.

Комплекты машин — это совокупность согласованно работающих и взаимно увязанных по производительности и другим параметрам основных и вспомогательных машин, необходимых для выполнения технологически связанных трудоемких процессов и операций.

Увязка машин в технологической цепи производится по главному рабочему параметру – производительности, а так же по основным конструктивным параметрам (вместимости ковша экскаватора и грузоподъемности самосвала, грузоподъемности крана и транспортных средств и др.).

Основная ведущая машина в комплекте по своей производительности должна обеспечивать выполнение объемов работ в заданные сроки и с заданным темпом (интенсивностью).

Комплекты машин подбираются для выполнения простых рабочих процессов (отрывка котлована, планировка территории, укладка бетона и др.), а также для сложных комплексных процессов (монтаж каркаса здания, бетонные и отделочные работы, устройство кровли). Комплект машин для выполнения сложных комплексных процессов состоит из нескольких комплектов для механизации рабочих процессов.

В условиях поточного строительства основным является комплект машин для выполнения специализированных потоков, при возведении подземных частей зданий; для разработки траншей и котлована, устройства свайных оснований и фундаментов, монтажа сборных фундаментов, устройства монолитных фундаментов, полов и др.

Продукцией специализированного потока являются конструктивные элементы зданий или законченные комплексы работ: земляных, бетонных и т. п.

Основными технологическими параметрами специализированного потока являются: объем работ, интенсивность и продолжительность потока, машиноемкость и трудоемкость.

Основная зависимость между главным параметром потока (интенсивностью) и подобранным комплектом машин следующая:

I ≤ Пэ.о и I ≤ Пэ.к ,

где I - интенсивность потока в смену, выраженная в количестве строительной продукции, выпускаемой за смену (м3, т, м2 и т. д.);

Пэ.о - эксплуатационная производительность основной машины;

Пэ.к - эксплуатационная производительность комплекта машин.

Эксплуатационная производительность всего комплекта должна быть равной производительности основной машины:

Пэ. к = Пэ.о .

В свою очередь эксплуатационная производительность вспомогательных машин должна соответствовать производительности основной машины:

Пэ.в ≥ Пэ.о .

При последовательном включении в работу нескольких вспомогательных машин:

Пэ.о ≤ Пэ.вi ≤ Пэ.в2 ≤,…, ≤ Пэ.вn ,

где Пэ.вi, Пэ.в2 ,…,Пэ.вn - эксплуатационная производительность технологически увязанных вспомогательных машин, работающих последовательно.

В случае совместной работы основной машины и нескольких параллельно действующих вспомогательных машин:

Таким образом, производительность всего комплекта машин должна обеспечивать заданную интенсивность специализированного потока, а производительность не вспомогательных машин должна быть равна или несколько больше производительности основной машины.

При подборе комплектов машин для производства отдельных видов работ рекомендуется производительность вспомогательных машин назначить на 10–15 % больше, чем основной машины.

Число основных машин, работающих параллельно N, равно:

N = V / T · Пэ.о, или N = Mn / m · K,

где V - объем данного вида работ в специализированном потоке;

Т - срок производства работ по графику в сменах;

Пэ.о - эксплуатационная производительность основной машины в смену;

Mn - машиноёмкость процесса;

m - число захваток, шт.;

К - ритм потока, смены.

Необходимая эксплуатационная производительность комплекта машин равна:

Пэ.к = I = V / T, или Пэ.к = I = V / T (m·K),

где I - интенсивность потока.

Выбор комплектов машин для комплексной механизации СМР осуществляется в два этапа.

На первом этапе в зависимости от объемно-планировочных и конструктивных характеристик объекта или его части, а также принятой технологии производства работ, технологической структуры процесса или специализированного потока определяются требуемые эксплуатационные параметры основных машин, их типы и марки, а также перечень технологически необходимых вспомогательных машин и их типы.

Намечается принципиальная схема расстановки машин для выполнения процесса или специализированного потока при возведении здания. В результате подбора машин, выполненного на основе соответствия их эксплуатационных параметров требованиям объемно-планировочных и конструктивных характеристик зданий и технологии производства работ, определяются несколько возможных вариантов типов основных машин и соответствующих им вспомогательных.

На втором этапе производится выбор оптимального варианта механизации на основании технико-экономического сравнения показателей: себестоимости и трудоемкости единицы продукции механизированного процесса, продолжительности производства работ, срока окупаемости капитальных вложений на приобретение машин, удельных показателей массы, металло- и энергоемкости, рассчитанных на единицу часовой производительности комплекта машин, и др.

Рассмотрим первые три показателя.

Себестоимость единицы конечной продукции Сед, для получения которой применяется комплект машин постоянного состава, определяется по формуле:

где Ео - единовременные затраты с учетом накладных расходов, руб.;

V о - общий объем механизированных работ данного типа в единицах

конечной продукции;

- стоимость машино-смены i-той машины в комплекте, руб.;

- стоимость машино-смены i-той машины в комплекте, руб.;

- число машин i-го типоразмера в комплекте, шт.;

- число машин i-го типоразмера в комплекте, шт.;

Зр - заработная плата рабочих за смену, не учтенная в затратах на эксплуатацию машины, руб.;

Псм к - объем данного вида работ, выполняемый комплектом машин за смену в единицах конечной продукции;

1,08 - коэффициент накладных расходов на затраты по эксплуатации машин;

1,5 - то же, на заработную плату рабочих.

Трудоемкость выполненного объема работ Q c определяют

Q c = Q o/  , или Q c = Q ед./

, или Q c = Q ед./  +

+  + Q p ) /

+ Q p ) /  ,

,

где Q о - суммарная трудоемкость работ, чел.-см.;

Q ед - единовременные затраты труда, связанные с доставкой машин на площадку, устройством подкрановых путей, дорог, монтажом и демонтажом машин, чел.-см.;

Q р - число рабочих, участвующих в процессе, за исключением учтенных в затратах труда на эксплуатацию машин;

- объем работ в конечных измерителях продукции, выполняемый комплектом машин в течение смены.

- объем работ в конечных измерителях продукции, выполняемый комплектом машин в течение смены.

Продолжительность производства данного вида механизированных работ Т равна

Т = V o /П э.см.к +  ,

,

где Пэ.см.к - эксплуатационная производительность комплекта машин в смену;

- продолжительность всех операций, связанных с монтажом (демонтажом) машины Тм.м, время перебазировки машины на новый участок, захватку Тn, если оно не учтено в

- продолжительность всех операций, связанных с монтажом (демонтажом) машины Тм.м, время перебазировки машины на новый участок, захватку Тn, если оно не учтено в  , время на технологические перерывы в работе, связанные с выполнением других работ Ттехн, эта величина равна

, время на технологические перерывы в работе, связанные с выполнением других работ Ттехн, эта величина равна

Основным экономическим критерием для выбора варианта механизации (комплекта машин) являются приведенные затраты П, определяемые для комплекта машин по формуле:

,

,

где Сi - себестоимость данного вида механизированных работ на объекте по i-у варианту;

- балансовая стоимость i-той машины;

- балансовая стоимость i-той машины;

- число смен работы на объекте i-той машины комплекта;

- число смен работы на объекте i-той машины комплекта;

- годовое число смен работы i-той машины по нормативу;

- годовое число смен работы i-той машины по нормативу;

n - число машин в комплекте.

В ряде случаев при выборе оптимального комплекта машин приведенные затраты по одному из вариантов оказываются минимальными, а трудоемкость и продолжительность производства работ - большими, чем по другим вариантам. В зависимости от конкретных условий строительства (дефицит рабочей силы, необходимость сокращения срока строительства) предпочтение отдают тому варианту механизации, при котором трудоемкость и сроки производства работ будут минимальными.

Если в подобранных комплектах машин применяются одинаковые вспомогательные машины и комплекты отличаются лишь основными машинами, то все технико-экономические расчеты при выборе оптимального варианта производятся только по основным машинам. При разных типах основных и вспомогательных машин расчеты производятся по всему комплекту в целом.

Экономическая эффективность от применения подобранного комплекта машин определяется разницей приведенных затрат по эталонному и принятому вариантам:

,

,

где Эм - экономический эффект при применении выбранного варианта механизации (комплекта машин) по сравнению с эталонным вариантом;

Сэ - себестоимость данного вида механизированных работ по эталонному варианту;

- балансовая стоимость i-той машины по эталонному варианту;

- балансовая стоимость i-той машины по эталонному варианту;

- число смен работы на объекте i-той машины по эталонному варианту;

- число смен работы на объекте i-той машины по эталонному варианту;

- годовое число смен работы i-той машины эталонного варианта по нормативам.

- годовое число смен работы i-той машины эталонного варианта по нормативам.

Все аналогичные обозначения во втором составляющем формулы относятся к подобранному варианту механизации.

4.7 Выбор транспортных средств

Транспортирование конструкций в пределах монтажной зоны существенно влияет на экономическую эффективность монтажа. Поэтому важно выбрать тип и рассчитать количество требуемых транспортных средств, наметить схемы их выезда из монтажной зоны, места стоянок крана и транспортных средств, а также обеспечить бесперебойную доставку конструкций к месту работ. При выборе транспортных средств исходят из массы и габаритов монтажных элементов, состояния дорог и т. п.

Наиболее широкое применение при строительстве зданий и сооружений получил автомобильный транспорт.

Доставка на стройплощадку, т. е. в монтажную зону, производится тремя способами:

а) россыпью с раскладкой вдоль фронта работ в соответствии с принятой последовательностью установки в проектное положение. Этот способ используется для транспортирования легких и мелких элементов, а также при предварительном укрупнении строительных конструкций;

б) в зону действия крана, где их устанавливают непосредственно с транспортных средств – монтаж «с колес». Этот наиболее эффективный способ применяют при монтаже тяжелых конструкций;

в) челночным, при котором конструкции доставляют на сменяемых прицепах тягачами для монтажа «с колес» – это наиболее гибкий способ, позволяющий полнее использовать маневренность транспортных средств.

Монтажные элементы в рабочую зону доставляют комплектами на каждый типовой монтажный участок в той последовательности, в какой их надо устанавливать в проектное положение, с интенсивностью, равной принятому темпу монтажного процесса.

Количество транспортных средств определяют исходя из объема конструкций, подлежащих перевозке, дальности транспортирования, грузоподъемности транспортных приборов и необходимости обеспечения бесперебойной работы монтажного крана.

При доставке конструкций с разгрузкой их у места монтажа количество транспортных единиц в смену определяют по формуле:

N = Q сут /Пэк.см · n,

где Q сут - число элементов данного вида, монтируемых в течение суток;

n - число смен работы в сутках;

Пэк.см - сменная производительность транспортной единицы;

Пэк.см =492 q Кв/ t ц ,

где 492 - продолжительность смены, мин;

q - число элементов, перевозимых за 1 рейс, шт.;

Кв - коэффициент использования машинного времени автотранспортных средств, Кв = 0,8-0,9;

- продолжительность цикла одной автотранспортной единицы, мин;

- продолжительность цикла одной автотранспортной единицы, мин;

,

,

где t n - время погрузки элементов на заводе, мин;

t р - время разгрузки доставленных элементов на объекте (значения t n и t р берутся по ЕНиР), мин;

t' м - время маневров на строительной площадке и при перестановке автотранспортных средств под погрузку на заводе, мин (10-15 мин);

l - расстояние от завода-изготовителя до стройплощадки, км;

V ср - средняя нормативная скорость движения автотранспортных средств, км/ч.

В целях сохранности тяжеловесных несущих конструкций и деталей скорости движения автотранспортных средств не должны превышать средних нормативных скоростей, а именно: при работе за городом на дорогах 1 -й группы (асфальтированных, бетонных) - 39 км/ч; на дорогах 2-й (булыжных, щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных) - 30 км/ч; на дорогах 3-й (грунтовых, естественных) - 25 км/ч.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 649 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!