|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Введение 1 страница. Содержание курсового проекта предусматривает решение следующих задач: выбор сборных элементов здания в соответствии с конструктивной схемой и определение их

|

|

Выполнение курсового проекта по монтажу строительных конструкций имеет целью углубление теоретических знаний студентов в области технологии возведения зданий с применением сборных конструкций и приобретения ими навыков самостоятельной работы по проектированию технологических процессов при решении конкретных инженерных задач.

Содержание курсового проекта предусматривает решение следующих задач: выбор сборных элементов здания в соответствии с конструктивной схемой и определение их габаритных и весовых характеристик; определение видов и объемов монтажных и вспомогательных работ; выбор средств механизации для монтажа сборных конструкций; расчет потребности в материальных и трудовых ресурсах; выбор наиболее эффективных способов производства работ; календарное планирование выполнения комплекса монтажных работ; определение основных технико-экономических показателей для оценки эффективности принятых технологических решений; разработка технологии возведения зданий из сборных конструкций.

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Темой курсового проекта является разработка технологии производства работ по монтажу несущих и ограждающих конструкций надземной части одноэтажного и многоэтажного зданий, представляющих собой единый строительный объект. При этом каркас одноэтажного здания запроектирован из металлических конструкций, а многоэтажного из сборных железобетонных конструкций. Условно принято, что подземные конструкции зданий возведены, подземные коммуникации уложены, а строительная площадка спланирована.

Вариант задания на проектирование принимаются согласно приложению А.

Приступая к разработке курсового проекта, необходимо детально изучить архитектурно-строительную часть задания на проектирование, обратив особое внимание на следующие характеристики объекта:

1. Строительный объем, этажность, количество и размер пролетов.

2. Конфигурация и размеры здания в плане и по высоте.

3. Материал основных конструктивных элементов (колонн, перекрытий, покрытий, стен).

4. Характеристика сборных элементов, их основные параметры (размеры, объемная масса и т.п.).

2 СОСТАВ, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Курсовой проект включает в себя пояснительную записку с необходимыми расчетами, схемами, чертежами и таблицами, и графическую часть.

2.1 Состав пояснительной записки

Пояснительная записка должна содержать следующие материалы:

- титульный лист стандартного образца;

- задание на выполнение курсового проекта;

- введение (цели проектирования);

- конструктивную характеристику зданий и сборных элементов;

- определение объемов монтажных и вспомогательных работ;

- выбор монтажной оснастки и приспособлений;

- выбор методов монтажа и монтажных кранов;

- определение размера и количества монтажных участков;

- обоснование принятой технологии производства монтажных работ;

- описание организационно-технологических процессов монтажа сборных конструкций зданий;

- ведомость потребности в машинах, оборудовании, инструменте и приспособлениях для производства монтажных работ;

- указания по производству монтажных работ в зимних условиях;

- указания по контролю качества монтажных работ;

- перечень мероприятий по охране труда и технике безопасности;

- список использованной литературы, в том числе нормативных, проектных и справочных материалов.

Материал записки должен быть изложен технически грамотно, четко и сжато. Все расчеты и принятые решения должны основываться на действующих нормативных документах.

2.2 Состав графической части проекта

В графической части проекта должны быть представлены следующие материалы:

- план строительного объекта с указанием разбивки зданий на захватки (монтажные участки), последовательности выполнения работ по захваткам (участкам), путей движения монтажных кранов (одноэтажное здание) и привязки путей башенных кранов к осям здания (многоэтажное здание). На плане должны быть указаны площадки для складирования конструкций (многоэтажное здание) с раскладкой сборных элементов, а также площадки со схемой укрупнительной сборки конструкций (если предусматривается их предварительное укрупнение);

- разрез зданий с указанием всех высотных отметок и необходимых привязок к осям здания (крановых путей, складских площадок и т.п.);

- схемы раскладки сборных конструкций у мест монтажа (одноэтажное здание);

- схемы строповки сборных конструкций и их временного закрепления;

- схемы монтажа основных конструкций зданий;

- схемы заделки монолитных стыков;

- характеристики монтажных кранов;

- календарный график производства монтажных работ;

- основные указания по производству работ и технике безопасности.

2.3 Оформление курсового проекта

Пояснительная записка выполняется на листах писчей бумаги формата А4 с полями: правое - не менее 5 мм, левое - не менее 20 мм. Листы пояснительной записки должны иметь сквозную нумерацию. Формулы выносятся в отдельную строку и нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемых справа от формулы.

Эскизы, схемы и графики должны быть выполнены с применением чертежных инструментов.

Пояснительная записка должна быть сброшюрована, иметь обложку и титульный лист. Графическая часть проекта выполняется на листе ватмана формата А1.

Чертежи выполняются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Планы и разрезы зданий выполняются в масштабе, величина которого определяется габаритами зданий. Для одноэтажного здания план вычерчивается в виде схемы разбивочных продольных и поперечных осей. План многоэтажного здания вычерчивается только для типового этажа.

Для одноэтажного здания разрезы выполняются в виде поперечных разрезов всех пролетов здания. Чертеж разреза многоэтажного здания оформляется в виде поперечного разреза без подземной части.

На чертежах планов, разрезов, монтажных схем должны быть указаны все осевые и высотные отметки, а также произведена маркировка всех элементов сборных конструкций.

Все сборные элементы зданий должны вычерчиваться с соблюдением размеров и конфигурации в соответствии с типовыми каталогами строительных конструкций.

3 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ

КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Разработку курсового проекта целесообразно выполнять в следующей последовательности:

- проводится анализ объемно-планировочной и конструктивной схемы зданий и определяются тип, размеры, количество и масса сборных конструкций, способы соединения элементов;

- устанавливается состав комплексного процесса монтажа зданий и определяются входящие в него отдельные строительные процессы;

- определяются объемы работ и их трудоемкость;

- с учетом объемно-планировочного решения строительного объекта производится выбор методов производства монтажных работ, производится выбор монтажных приспособлений и определяются требуемые технические характеристики монтажных кранов, по каталогу определяются типы и их марка;

- на основе сравнительного технико-экономического анализа вариантов производства монтажных работ определяются размеры монтажных захваток (участков), количество монтажных кранов, состав бригады рабочих и другие показатели, необходимые для выполнения комплексного процесса монтажа конструкций зданий поточным методом;

- определяется технологическая последовательность возведения отдельных частей объекта строительства;

- детально разрабатывается технология монтажа отдельных видов сборных конструкций зданий, в том числе в зимних условиях;

- разрабатывается календарный график производства работ;

- определяется потребность в материально-технических ресурсах;

- разрабатываются указания по контролю качества монтажных работ и мероприятия по охране труда и технике безопасности;

- определяются технико-экономические показатели проекта.

3.1 Анализ объемно-планировочной и конструктивной схемы зданий

В соответствии с заданием на проектирование определяются: размеры здания (длина, ширина, количество пролетов или этажей, высота); расположение и количество температурных швов; тип, размеры и вес сборных конструкций; способ соединения монтируемых элементов, т.е. вид стыков; потребность в предварительной укрупнительной сборке элементов; необходимость в усилении элементов на время монтажа (фермы и др.).

Решения, принятые на данном этапе выполнения курсового проекта, служат основой для подсчета объемов работ и предварительного выбора способов производства работ.

3.2 Состав комплексного процесса монтажа зданий

Монтаж сборных конструкций зданий может быть представлен отдельными, самостоятельно выполненными в определенной технологической последовательности процессами: транспортно-складскими, подготовительными, основными, дополнительными и вспомогательными.

В транспортно-складские процессы входит доставка сборных конструкций на строительную площадку, разгрузка, складирование и подача конструкций в зону действия монтажного крана.

Подготовительные процессы включают укрупнение конструкций и усиление их на период монтажа, обустройство конструкций монтажными лестницами, люльками и т.п.

В основные процессы входят подъем, подача и установка в проектное положение монтируемого элемента с выверкой и последующим постоянным или временным закреплением.

Дополнительные процессы состоят из сварки стыковых соединений, замоноличивания стыков и швов, офактуривания швов и стыков и т.п.

Вспомогательные процессы предусматривают работы по устройству и перемещению монтажных лесов, подмостей и т.п.

Разбивка комплексного монтажного процесса на составные части позволяет четко определить номенклатуру работ, а также организовать выполнение работ поточным методом.

3.3 Определение объемов монтажных работ

Для определения объемов работ на основании конструктивных схем зданий и приложений Б-Д составляется спецификация элементов сборных конструкций зданий (таблица 3.1).

Таблица 3.1 - Спецификация элементов сборных конструкций

|

При определении объемов работ следует учесть не только объем монтажных работ, но и объем сопутствующих монтажу работ: заделка стыков, электросварка, заливка швов плит перекрытий и покрытия, заделка стыков стеновых панелей и т.д. (приложение Ж). Полученные результаты сводятся в таблицу 3.2.

| Таблица 3.2 - Ведомость объёмов работ |

| Наименование работ | Единица измерения | Объём работ на всё здание | Примечание |

Единицы измерения объема работ следует принимать в соответствии со сборниками единичных расценок. При необходимости в графе 2 таблицы.3.2 следует привести формулу подсчета объемов работ или привести расчет в пояснительной записке.

3.4 Выбор методов производства монтажных работ

Исходя из объемно-планировочной и конструктивной характеристики зданий, анализируются возможные варианты производства монтажных работ. По каждому варианту рассматриваются принципиальные схемы монтажа конструкций, определяющие технологию возведения здания.

При выборе метода монтажа следует учитывать следующие основные принципы:

- обеспечение геометрической неизменяемости, устойчивости и прочности смонтированной части здания на всех стадиях монтажа;

- наиболее эффективное использование монтажных кранов, монтажных приспособлений и оснастки;

- выполнение монтажа поточными методами и обеспечение фронта для последующих общестроительных работ;

- обеспечение безопасности производства монтажных работ.

Кроме того, при выборе методов монтажа сборных железобетонных конструкций необходимо учитывать сроки набора требуемой прочности бетона в стыках.

В зависимости от последовательности установки конструкций при возведении зданий могут применяться три метода монтажа: дифференцированный (раздельный), комплексный (совмещенный) и комбинированный (смешанный).

При дифференцированном (раздельном) методе монтажа за каждую проходку кран устанавливает конструкции определенного типа.

Преимущества такого метода - возможность применения различных типов кранов для разноименных элементов, повышение производительности труда монтажников в результате специализации выполняемых работ; недостатки - большое число проходок крана.

Комплексный (совмещенный) метод предусматривает монтаж всех конструкций в пределах каждой монтажной ячейки за одну проходку крана.

Преимущество такого метода - возможность совместно с монтажом каркаса вести работы по навеске стеновых ограждений, устройству кровли и монтажу технологического оборудования; недостатки - частая смена монтажной оснастки и монтаж элементов различной массы конструкций одним краном.

Комбинированный метод отличается тем, что часть конструкций монтируют раздельно, часть - комплексно.

В зависимости от направления монтажных работ применяют схемы продольного и поперечного монтажа для одноэтажных зданий, горизонтальную поэтажную и вертикальную по частям здания на всю высоту - для многоэтажных зданий.

При продольной схеме монтаж конструкций одноэтажных зданий ведется по пролетам здания вдоль его длины, при поперечной - поперек здания, охватывая часть или все пролеты. Следует принимать схему с более коротким путем движения крана, меньшим количеством стоянок и меньшей протяженностью переходов с одной стоянки на другую, так как при этом повышается коэффициент использования крана по времени и сменная выработка. Для выбора оптимального варианта составляется схема движения крана при различных методах монтажа и принимается такая технологическая последовательность установки конструкций, при которой обеспечивалась бы устойчивость смонтированных элементов, и возможно быстрое окончание выполнения процессов на отдельных ячейках, захватках и участках здания.

Горизонтальную поэтажную схему монтажа следует применять при монтаже многоэтажных зданий небольшой протяженности, вертикальную - для протяженных зданий. В последнем случае каждый участок здания возводится на всю высоту как самостоятельный объект, что позволяет быстрее приступать к работам по монтажу технологического оборудования и внутренней отделке здания и сократить общую продолжительность строительства.

3.5 Выбор монтажных приспособлений

Для монтажа сборных конструкций зданий необходимы грузозахватные приспособления, приспособления для установки, выверки и временного закрепления конструкций, а также приспособления, обеспечивающие безопасное производство работ.

К грузозахватным приспособлениям относятся стропы, траверсы и специальные захваты с полуавтоматическим устройством для расстроповки конструкций с земли.

К приспособлениям для установки, выверки и временного закрепления конструкций относятся: кондукторы (одиночные и групповые) для установки колонн, клинья, расчалки, распорки, якоря и т.п.

К приспособлениям, обеспечивающим безопасное производство работ, относятся лестницы, площадки, подмости, вышки, люльки, временные ограждения и т.п.

Основными требованиями, предъявляемыми к вышеуказанным приспособлениям, являются надежность и безопасность в работе, равномерность в распределении монтажных усилий, небольшой вес и универсальность.

Монтажные приспособления выбирают в зависимости от веса и размеров монтируемых конструкций, а также исходя из конструктивной характеристики здания по специальным альбомам или справочникам.

Выбранные монтажные приспособления приводятся в пояснительной записке в виде таблицы (таблица 3.3).

Таблица 3.3 - Характеристика монтажных приспособлений

| Наименование приспособлений, организация-разработчик | Эскиз | Технические характеристики | Назначение | ||

| грузоподъём-ность, т | масса, кг | расчётная высота, м | |||

4 ВЫБОР ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

4.1 Выбор грузоподъёмных машин (кранов)

4.1.1 Указания к выбору

Монтаж зданий и сооружений связан с постоянным перемещением и подъемом на высоту грузов различной массы и установкой элементов конструкций в проектное положение с необходимой и достаточной высокой точностью, а также безопасностью производства работ. Это достигается при помощи монтажных машин и механизмов, которые могут свободно перемещаться в зоне производства строительных работ.

Такими монтажными механизмами в строительстве являются краны, имеющие большую скорость передвижения без груза (транспортная скорость), небольшие трудоемкость и продолжительность монтажа и демонтажа на монтажной площадке, достаточно высокие скорости рабочих операций (подъема груза, передвижения крана и поворота) и в то же время безопасные и удобные для производства работ.

Монтаж зданий и сооружений в основном выполняют гусеничными, рельсовыми, пневмоколесными, автомобильными и башенными кранами различной грузоподъемности.

Выбор кранов для возведения зданий и сооружений проводят в два этапа:

- устанавливают техническую возможность использования кранов данного типа и типоразмера;

- выполняют технико-экономические расчеты и определяют экономическую целесообразность применения данного типа крана.

При выборе кранов исходными данными являются:

- габариты и конфигурация зданий и сооружений (подземной и надземной частей);

- параметры и расположение в здании монтируемых конструкций (масса, габариты);

- метод и технология монтажа;

- условия производства работ (степень сосредоточенности возводимых сооружений на площадке, грунтово-климатические факторы, конструктивные особенности подземной части здания).

Исходя из габаритов и конфигурации зданий и сооружений намечают возможные способы монтажа конструкций и зону обслуживания краном, причем учитывается требование о соблюдении заданного темпа монтажа.

При определении технических параметров монтажных кранов (грузоподъемности, вылета и высоты подъема крюка) рассматриваются базовые модели и их модификации со всеми типами рабочего оборудования: подъемными и балочными стрелами, башенно-стреловым оборудованием. Потребные параметры кранов определяют расчетом с использованием схем их расстановки.

Параметрами называются технические данные, характеризующие краны. К числу таких данных относятся:

- грузоподъемность крана – наибольшая масса груза, которая может быть поднята краном при условии сохранения устойчивости и прочности его конструкции;

- длина стрелы – расстояние между центром оси пяты стрелы и оси обоймы грузового полиспаста;

- вылет крюка крана – расстояние между вертикальной осью вращения поворотной платформы крана и вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового крюка. При определении полезного вылета крюка расстояние принимают от наиболее выступающей части крана;

- колея крана – расстояние между центрами передних или задних колес пневмоколесных кранов или ширина гусеничного хода;

- база крана – расстояние между осями передних и задних колес пневмоколесных кранов. Для технической характеристики гусеничных кранов указывают длину гусеничного хода;

- радиус поворота хвостовой части поворотной платформы башенных кранов – расстояние между осью вращения крана и наиболее удаленной от нее точкой платформы или противовеса;

- высота подъема крюка – расстояние от уровня стоянки крана до центра грузового крюка в его верхнем положении;

- скорость подъема или опускания груза; передвижения крана, вращения поворотной платформы;

- установленная мощность – суммарная мощность силовой установки крана;

- производительность крана – количество груза, перемещаемого и монтируемого в единицу времени. Производительность монтажного крана может также измеряться количеством циклов, совершаемых в единицу времени.

Параметры крана учитывают при выборе типа крана и схемы механизации монтажных работ.

Так, грузоподъемность крана, высота подъема грузового крюка и его вылет определяют возможность использования данного крана для монтажа данного объекта с учетом его ширины, высоты, массы монтируемых элементов и их расположения на здании.

Размеры колеи и базы крана определяют такие эксплуатационные качества кранов, как радиус поворота и его устойчивость.

Скорость опускания грузов и вращения поворотной платформы определяет возможность применения крана для точного монтажа конструкций, при этом следует учитывать, что для плавной и точной «посадки» сборного элемента посадочная скорость опускания груза не должна превышать 5 м/мин, а скорость вращения крана –1,5 м/мин.

4.1.2 Выбор башенных кранов

Выбор типа башенного крана производят с учетом его параметров и монтажной характеристики здания.

Основными параметрами монтажных башенных кранов являются: величина грузового момента М гртр (или грузоподъемность Q тр), высота подъема крюка H гртр, вылет стрелы крана В стр.

Для башенных кранов требуемый грузовой момент будет равен наибольшему моменту, получаемому при умножении веса монтируемого элемента на расстояние между проекцией его центра тяжести и осью вращения монтажного крана (рисунок 4.1).

Величина грузового момента при монтаже данного элемента определяется по формуле

.

.

Требуемая грузоподъемность Q тр определяется по формуле:

,

,

где  – масса монтируемого конструктивного элемента;

– масса монтируемого конструктивного элемента;

– масса установленной на нем оснастки.

– масса установленной на нем оснастки.

Величина грузового момента при монтаже данного элемента определяется по формуле

.

.

Требуемая грузоподъемность Q тр определяется по формуле:

,

,

Рисунок 4.1 - Схема определения параметров башенного крана.

где  – масса монтируемого конструктивного элемента;

– масса монтируемого конструктивного элемента;

– масса установленной на нем оснастки.

– масса установленной на нем оснастки.

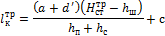

Требуемая высота подъема крюка определяется по формуле

где Н о – превышение опоры монтируемого элемента над уровнем стоянки крана (для кранов, установленных на земле) или над уровнем, с которого осуществляется подъем элемента (для кранов, устанавливаемых на здании или сооружении), м;

hз – запас по высоте, требующийся по условиям монтажа для заводки конструкции к месту установки или переноса ее через ранее смонтированные конструкции (не менее 0,5 м), м;

hэ – высота элемента в монтажном положении, м;

hс – высота строповки в рабочем положении от верха монтируемого элемента до низа крюка крана, м.

Для башенных кранов требуемый вылет стрелы определяется по формуле

а /2 + b + с,

а /2 + b + с,

где а – ширина кранового пути, м;

b – расстояние от кранового пути до проекции наиболее выступающей части стены, м;

с – расстояние от центра тяжести наиболее удаленного от крана элемента до выступающей части стены со стороны крана, м.

При этом расстояние от оси вращения крана до ближайшей выступающей части здания должно быть на 0,7 м больше радиуса габарита нижней части крана и на 0,5 м больше радиуса габарита верхней части крана (габарит контргруза стрелы, габарит кабины крана и т. п.):

а/2 + b ≥ r гн + 0,7 м и а/2 + b ≥ r гв + 0,5 м.

Возле котлованов и зданий с подвалами башенные краны должны устанавливаться в зоне устойчивого расположения грунтов (за призмой обрушения). Максимальное приближение к откосу следует определять расчетом, учитывая вид грунта и его максимальную влажность в период работы крана.

Установив требуемые расчетные параметры башенного крана по технической характеристике, подбирают кран с величиной грузового момента, равной или несколько большей, чем расчетная. Проверяют, достаточны ли у этого крана высота подъема крюка и вылет стрелы. Если высота подъема крюка несколько меньше расчетной, то смотрят, нельзя ли изменить способ строповки (применив траверсу вместо стропа) или способ монтажа элемента.

4.1.3 Выбор самоходных стреловых кранов

Для самоходных стреловых кранов первоначально определяют минимально требуемое расстояние от уровня стоянки крана до верха стрелы (рисунок 4.2):

,

,

где hп - высота полиспаста в стянутом состоянии, м.

Рисунок 4.2 - Схема для определения параметров самоходных кранов, оснащенных: а – монтажной стрелой, б – гуськом

Требуемый вылет крюка, при котором обеспечиваются необходимые зазоры между стрелой крана и монтируемым элементом и между стрелой и монтируемыми конструкциями, находят по формулам:

и

,

,

где h ш – высота шарнира пяты стрелы от уровня стоянки крана, принимается равным 1,5 м;

а – расстояние от центра строповки поднимаемого элемента до его точки (О'), ближе всего расположенной к стреле крана, м;

b – расстояние от центра строповки элемента в проектном положении до точки здания, ближе всего расположенной к стреле крана (О"), м;

d' – расстояние от стрелы крана до точки О', включая зазор между элементом и стрелой (не менее 0,5 м), м;

d" – расстояние от оси стрелы до точки О", включая зазор между стрелой и зданием (0,5—1,0 м в зависимости от длины стрелы), м;

с – расстояние от оси вращения крана до оси шарнира пяты стрелы, принимается 1,5—2,0 м;

– требующийся вылет крюка для монтажа конкретного элемента при использовании крана, оборудованного допустимо короткой стрелой, м.

– требующийся вылет крюка для монтажа конкретного элемента при использовании крана, оборудованного допустимо короткой стрелой, м.

Определив значения  для наиболее характерных элементов конструкций и выбрав среди них наибольший, по нему определяют требуемую длину стрелы:

для наиболее характерных элементов конструкций и выбрав среди них наибольший, по нему определяют требуемую длину стрелы:

где  – требуемая длина стрелы, м;

– требуемая длина стрелы, м;

c – угол наклона стрелы к горизонту, при котором ее проекция будет наименьшей.

Если кран оборудован монтажным гуськом, то для этого случая наименьшая длина стрелы может быть рассчитана по формуле:

где  =

=  - d - b;

- d - b;  = L г

= L г  ;

;

Н о – высота монтируемого здания, м;

h ш – расстояние от уровня стоянки до центра пяты стрелы, м;

– угол наклона гуська к горизонту;

– угол наклона гуська к горизонту;

– длина горизонтальной проекции гуська, м;

– длина горизонтальной проекции гуська, м;

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 833 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!