|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Показатели вариации и способы их расчета

|

|

Показатели вариации делятся на две группы: абсолютные и относительные.

К абсолютным показателям относятся: размах вариации, среднее линейное отклонение, дисперсия и среднее квадратическое отклонение. К относительным показателям вариации относятся: коэффициент вариации, относительное линейное отклонение и др.

Размах вариации (R) вычисляется как разность между наибольшим и наименьшим значениями варьирующего признака

(6)

(6)

Он показывает, насколько велико различие между единицами совокупности, имеющими самое маленькое (xmin) и самое большое значение признака. Например, различие между максимальной и минимальной пенсией отдельных групп населения, уровнем дохода различных категорий работающих или нормами выработки у рабочих определенной специальности или квалификации.

Размах является важной характеристикой вариации, он дает первое общее представление о различии единиц внутри совокупности. Размах вариации выражается в тех именованных числах, в каких выражены значения признака.

Особенность показателя размаха вариации заключается в том, что он зависит лишь от двух крайних значений признака. По этой причине его целесообразно применять в тех случаях, когда особое значение имеет либо минимальный, либо максимальный вариант, т. е. когда размах вариации имеет важное смысловое значение. Например, им определяются пределы, в которых могут колебаться размеры тех или иных параметров деталей; его используют при испытании стальных тросов на разрыв и т. п. Другая сторона этой особенности заключается в том, что на величину размаха вариации большое влияние оказывает случайность. Так как из статистического ряда берутся только два значения признака, причем крайние в ряду, на размах этих значений могут оказывать влияние причины случайного характера, то и размах вариации может быть зависимым от случайных причин.

С отмеченной особенностью связано и то обстоятельство, что показатель размаха вариации не учитывает частот в вариационном ряду распределения.

Среднее линейное отклонение. Показатель размаха вариации дает обобщающую характеристику только границам (амплитуде) значений признака, но не дает характеристики вариации распределению отклонений. Распределение отклонений можно уловить, исчислив отклонения всех вариант от средней. А для того, чтобы дать им обобщающую характеристику, необходимо далее вычислить среднюю из этих отклонений, т. е. разности между значением признака и средней арифметической в данной совокупности единиц.

Из свойства средней арифметической (формула 5.2) нам известно, что сумма отклонений значений признака от нее всегда равна нулю, так как сумма положительных отклонений всегда равна сумме отрицательных отклонений. Следовательно, чтобы исчислить среднюю арифметическую из отклонений, нужно условно допустить, что все отклонения, положительные и отрицательные, имеют одинаковый знак. Тогда, если взять сумму всех отклонений, условно принятых с одинаковым знаком, и разделить на их число, то полученный показатель вариации будет называться средним линейным отклонением,, т. е. это средняя арифметическая из абсолютных значений отклонений отдельных вариантов от их средней арифметической.

Если каждый вариант в ряду распределения повторяется один раз, то среднее линейное отклонение равно

(7)

(7)

где  — абсолютные значения отклонений отдельных вариантов от их средней величины;

— абсолютные значения отклонений отдельных вариантов от их средней величины;

п — объем совокупности.

Для вариационного ряда с неравными частотами формула имеет следующий вид:

(8)

(8)

где  - сумма частот вариационного ряда.

- сумма частот вариационного ряда.

Среднее линейное отклонение обладает большим преимуществом перед размахом вариации в отношении полноты характеристики колеблемости признака.

Это обстоятельство вынуждает искать такой показатель вариации, который был бы лишен и этого недостатка. Хотя в некоторых случаях суммирование показателей без учета знаков имеет экономический смысл. Например, в практической статистике оборот внешней торговли страны определяется как сумма экспорта и импорта, общий оборот рабочей силы – как сумма принятых и уволенных и т. д.

Отмеченный выше недостаток среднего линейного отклонения может быть устранен путем возведения в квадрат отклонений вариантов от средней величины.

Дисперсия представляет собой средний квадрат отклонения значений признака от их средней величины. Порядок ее вычисления можно выразить следующими формулами.

Если каждый вариант повторяется один раз, то дисперсия равна

(9)

(9)

Для вариационного ряда с неравными частотами формула примет вид

(10)

(10)

Квадратный корень из дисперсии носит название среднего квадратического отклонения от средней. Формулы его расчета следующие:

(11)

(11)

(12)

(12)

Элементарное алгебраическое преобразование формулы среднего квадратического отклонения приводит ее к следующему виду:

(13)

(13)

Эта формула часто оказывается более удобной в практике расчетов.

Среднее квадратическое отклонение так же, как и среднее линейное отклонение, показывает, на сколько в среднем отклоняются конкретные значения признака от среднего их значения. Среднее квадратическое отклонение всегда больше среднего линейного отклонения. Между ними имеется такое

оотношение

(14)

(14)

Зная это соотношение, можно по известному показателю определить неизвестный, например, nod определить о и наоборот. Среднее квадратическое отклонение измеряет абсолютны й размер к олеблемост и призна ка и выражается в тех же единицах измерения, что и значения признака (рублях, тоннах, процентах и т. д.). Оно является абсолютной мерой вариации.

Коэффициент вариации. По своему абсолютному значению среднее квадратическое отклонение зависит не только от степени вариации признака, но и от абсолютных уровней вариант и средней. Поэтому сравнивать средние квадратические отклонения вариационных рядов с различными средними уровнями непосредственно нельзя. Чтобы иметь возможность для такого сравнения, нужно найти удельный вес среднего отклонения (линейного или квадратического) в среднем арифметическом показателе, выраженный в процентах, т. е. рассчитать относительные показатели вариации. Формулы коэффициента вариации таковы:

(15)

(15)

Данный показатель в статистике называется линейным коэффициентом вариации.

(16)

(16)

Данный показатель называется коэффициентом вариации.

В коэффициентах вариации устраняются не только несопоставимость, связанная с различными единицами измерения изучаемого признака, но и несопоставимость, возникающая вследствие различий в величине средних характеристику однородности совокупности арифметических. Кроме того, показатели вариации дают характеристику однородности совокупности. Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%.

Методические указания к лекции 3 «Статистика населения»

При изучении любого социального процесса невозможно обойтись без учета численности и структуры групп населения, которые в нем участвуют. Это обусловлено тем, что лишь для установленных групп лиц предполагаются услуги дошкольных учреждений, учебных заведений, служб трудоустройства, служб семьи, диспансеров различного профиля и т. д. К тому же и те потребности, в удовлетворении которых нуждается каждый человек (одежда, жилье и др.), также не могут быть отнесены к какому-либо человеку или к суммарной численности жителей. У разных групп населения существенно различаются и объем, и структура потребностей. Достаточно уловимая разница наблюдается между образом жизни и потребностями городских жителей и сельских.

Статистика населения представляет собой науку, исследующую явления и процессы в количественном показателе, которые протекают в обществе, в постоянной связи с их качественными показателями.

Население – совокупность людей, которые населяют землю, живут на определенной территории континента, страны, города, района, поселения. Население является предметом исследования и демографии, которая определяет общие закономерности развития, исследуя его жизнедеятельность во всех направлениях: историческом, политическом, экономическом, социальном, юридическом, медицинском и статистическом. К тому же необходимо иметь в виду, что по мере развития знаний об объекте обнаруживаются его новые стороны, которые становятся отдельным объектом познания.

Статистика населения в конкретных условиях места и времени имеет свой объект изучения, выявляя все новые формы его движения: естественное, миграционное, социальное.

Естественное движение населения представляет собой изменение численности населения в результате рождения и смерти, т. е. изменения, которые осуществляются естественным путем. При этом браки и разводы учитываются в одинаковом порядке с рождением и смертностью. Миграционное движение (или просто миграция населения) представляет собой передвижение, переселение людей с одной территории на другую через границы отдельных территорий, обычно с переменой места жительства на длительное время или навсегда.

Социальное движение – изменение социальных условий жизни населения, т.е. численности и состава социальных групп людей, имеющих общие интересы, ценности и нормы поведения, которые складываются в рамках исторически определенного общества[1].

Статистика населения решает ряд задач:

1) количественное представление численности населения. Часто требуется информация о численности населения отдельных континентов и их частей, различных государств и включенных в них административно-территориальных подразделений. Для достижения точного результата используется счет категорий населения, следовательно, статистически определяется число рождений, смертей, браков, разводов, а также численность прибывших и убывших мигрантов;

2) разграничение населения по различным признакам и установление демографических процессов. В первую очередь здесь смотрят на деление населения по полу, возрасту, уровню образования, профессиональному, производственному признаку, по принадлежности к какому-либо городскому и сельскому поселению. Структура населения по полу характеризуется: равной численностью полов, мужским или женским перевесом, степенью перевеса того или иного пола. По возрастным показателям структуру населения можно выразить посредством однолетних данных и групп возрастов, а также статистикой изменений возрастного состава. Образовательная структура выражает процент образованного населения, у которого есть определенная степень обучения на различных территориях и в разных сферах. Профессиональная среда – среда, в которой люди распределяются согласно полученным ими в ходе обучения профессиям. Производственная среда – среда, в которой распределение людей производится по отраслям народного хозяйства. В зависимости от территориального размещения населения или его расселения. В данном случае грань различия проводится между уровнем урбанизации, установлением плотности всего населения;

3) изучение взаимосвязей, наблюдаемых в обществе между его различными группами, и исследование совместимости процессов, происходящих от факторов среды, в которой эти процессы протекают;

4) рассмотрение динамики демографических процессов. В данном случае динамику можно характеризовать как изменение численности населения и как изменение интенсивности процессов, происходящих во времени и пространстве;

5) предоставление данных о прогнозе численности населения на ближайшую и далекую перспективу.

Изучение состава населения на данном этапе развития общества производится путем использования простейших показателей: абсолютными величинами, относительными величинами, средними, рядами распределения и рядами динамики. В настоящее время наиболее актуальным является метод группировки. В его основу положены абсолютные показатели количества человек в каждой выделенной группе. Используются графики. Однако при графическом отображении структуры населения их аналитическая функция очень мала. Таким образом, графики в основном применяют в целях популяризации статистических данных. Исключением являются возрастно-половые пирамиды, так как они имеют аналитическую нагрузку.

Группировки являются главной основой свойств состава населения, поэтому данный процесс следует рассмотреть более детально. Он связан в первую очередь с реализацией общих методических принципов, таких как типологические, структурные, аналитические. Можно выделить некоторые принципы, которые необходимы в процессе построения группировок населения. Наиболее подробный список групп имеет место в случае, если указанная характеристика является автономной и не сочетается с иными признаками. Таковы группировки населения по возрасту, группировки занятых по профессиям с детальным перечнем профессий:

1) в случае комбинационных группировок применяются укрупненные интервалы во избежание чрезмерного дробления материала;

2) некоторые признаки используются как сквозные, т. е. они участвуют почти во всех комбинационных группировках состава населения. Это пол, возраст, образование (достаточно часто), а также деление населения на городское и сельское;

3) в рядах распределения значения атрибутивных признаков даются по возможности в ранжированной последовательности для обеспечения сопоставимости данных, сохраняются, насколько это возможно и целесообразно, схемы группировок предыдущих переписей населения или представляются в виде, удобном для приведения сопоставления путем укрупнения интервалов;

4) используются единые группировки при разработке данных по разным территориям страны;

5) если после проведения предыдущей переписи изменились административные границы какой-либо территории, то информация об этом дается в виде примечания. А данные сведения показываются в двух вариантах – в пересчете на единые границы и в пределах границ соответствующих лет[2].

В качестве основных источников информации о составе населения во всей мировой статистике представляются переписи населения, проводимые один раз в десять лет.

Перепись населения – процесс сбора информации о численности, составе и состоянии объекта статистического наблюдения по ряду признаков, повторяющийся, как правило, через равные промежутки времени.

Характерные особенности переписи:

1) проводится на всей территории, входящей в исследование, в одно время;

2) данная программа является единой;

3) все наблюдаемые элементы регистрируются в один критический момент времени.

Статистическое наблюдение имеет формы и виды (рис. 1).

Статистические наблюдения разделяют по времени регистрации фактов на:

1) непрерывное (текущее) – изменения относительно исследуемых явлений устанавливаются лишь по мере их наступления;

2) периодическое – данные об изменениях объекта собираются в ходе нескольких обследований. В основном осуществляются по подобным программам и инструментарию;

3) единовременное – наблюдение, направленное на получение сведений о количественных характеристиках определенного явления или процесса. Очередная регистрация может быть проведена только через какое-то время, которое заранее, как правило, не определяется, либо может не проводиться вообще.

Выделяют сплошное и несплошное статистическое наблюдение.

Сплошное наблюдение – полный учет всех единиц изучаемой совокупности. Однако такой вид наблюдения имеет большие минусы: немалые расходы на получение и обработку всего объема информации; большие затраты трудовых ресурсов; недостаточную оперативность информации, так как для ее сбора и обработки необходимо много времени. Никакое сплошное наблюдение не может полностью охватить все единицы совокупности. Это объясняет то, что какое-то количество единиц так или иначе останется не исследованным.

Количество и доля неохваченных единиц находятся в зависимости от следующих условий:

1) вид обследования (по почте, с помощью устного опроса);

2) тип отчетной единицы;

3) квалификация регистратора;

4) содержание вопросов, предусмотренных программой наблюдения;

5) время дня или года, когда проводится обследование, и др[3].

Несплошное наблюдение – наблюдение, при котором учитываются части единиц совокупности, где есть вероятность получения обобщающей характеристики всей совокупности. Примерами несплошного наблюдения являются: способ основного массива, выборочные наблюдения, монографические описания. Одной из привилегий несплошных наблюдений выступает возможность получения сведений в достаточно короткие сроки и с наименьшими потерями ресурсов, нежели при сплошном наблюдении.

Существует несколько видов несплошного наблюдения:

1) выборочное наблюдение, в основе которого лежит принцип случайного отбора единиц изучаемой совокупности, подвергаемых наблюдению. Достоинство: дает достаточно точные результаты, вполне пригодные для характеристики всей исследуемой совокупности, по сравнению с другими видами несплошного наблюдения.

1) Разновидностью выборочного наблюдения является метод моментных наблюдений. Суть его состоит в том, что информация собирается путем регистрации значений признаков у единиц выборочной совокупности в некоторые заранее определенные моменты времени. Этот вид наблюдения применяется при проведении обследований доходов населения;

2) метод основного массива. При нем обследованию подвергаются самые существенные, обычно наиболее крупные единицы изучаемой совокупности, имеющие по основному признаку наибольший удельный вес в совокупности. Данный вид применяется для организации наблюдения за работой городских рынков;

3) монографическое обследование, при нем тщательному обследованию подвергаются отдельные единицы изучаемой совокупности. Оно проводится с целью выявления имеющихся или намечающихся тенденций в развитии данного явления. Монографическое обследование, ограничиваясь отдельными единицами наблюдения, изучает их с высокой степенью детализации, которой нельзя достигнуть при сплошном или даже выборочном обследовании[4].

Помимо переписи населения, некоторые характеристики состава населения может дать статистическая отчетность, такие как численность отдельных категорий населения и т. п. Это относится в первую очередь к таким группам, как: дети, посещающие дошкольные учреждения; учащиеся учебных заведений различного типа; пенсионеры; лица, занятые в различных отраслях народного хозяйства.

К такой отчетности относятся:

1) Отчет о численности пенсионеров и суммах назначенных месячных пенсий. Форма № 6-ПФ(к) (годовая, почтовая);

2) Отчет о численности военнослужащих, размерах денежного обеспечения и состоянии его выплаты. Форма № 2-ВС (полугодовая);

3) Отчет о деятельности концертной организации, самостоятельного профессионального коллектива за год. Форма № 12-нк (почтовая – годовая);

4) Отчет о деятельности театра за год. Форма № 9-нк (почтовая – годовая);

5) Отчет о деятельности музея. Форма № 8-нк (почтовая – годовая) и др.

Отчетность заключает в себе информацию о численности посетителей музеев, зрелищных учреждений, объемах пассажирских перевозок различными видами транспорта. Данные сведения имеют особенность и ограниченность в том, что они отражают в основном общую численность лиц без каких-либо характеристик их состава.

Рассмотрим методы исследования, применяемые в статистике населения. В широком смысле понятие метода означает совокупность приемов и способов регулирования отношений, необходимых для достижения цели. Метод конкретной науки представляет собой совокупность приемов теоретического и практического исследования действительности. Статистика населения выступает в качестве отраслевой статистики, и базой ее методологии служит статистическая методология.

Важнейшим методом получения информации об изучаемых процессах и явлениях является статистическое наблюдение. К методам статистики относят и принцип самостоятельности отнесения каждого переписываемого лица к определенной группе – принцип самоопределения. Наиболее распространенный метод – группировка. Применение метода группировок и классификаций, получивших в статистике населения название типологических и структурных, необходимо для познания структуры населения с выделением признаков группировки и классификации, например по атрибутивным, количественным, результативным, факторным признакам. Благодаря данным группировкам появляется возможность построить систему уравнений, которая необходима для нахождения параметров уравнения регрессии и определения, насколько тесны связи, при помощи расчета коэффициентов корреляции. Широко применяются в изучении населения динамика, графики, индексный, выборочный и балансовый методы.

Следовательно, статистика населения применяет для изучения своего объекта все возможные статистические методы и принципы. Помимо этого, используются и методы, разработанные только для изучения населения, т. е. методы реального поколения и условного поколения. Первый дает возможность увидеть изменения в естественном движении ровесников (родившихся в одном году) – продольный анализ; второй производит анализ естественного движения сверстников (живущих в одно и то же время) – поперечный анализ.

При сравнении развития отношений в обществе, особенностей, присущих определенной группе общества, и процессов, происходящих в обществе существуют условия для сравнения данных не одинаковых между собой. Путем реального взвешивания при расчете обобщающих средних величин был разработан метод стандартизации, который позволяет исключать влияние разных возрастных характеристик населения.

Применение абстрактных математических методов в статистике населения дает возможность статистически смоделировать процессы, которые происходят в населении. Надобность в моделировании появляется в случае невозможности исследования самого объекта, в основном используется для характеристики динамики населения. Различают экспоненциальные и логистические модели. Модели стационарного и стабильного населения имеют особое значение в прогнозе населения на периоды в перспективе, которые определяют сложившийся в данных условиях тип населения и строятся на основе характеристик интенсивности его развития.

Многие группировки включают разграничение на городских и сельских жителей. Этот показатель является одним из наиболее динамичных и информационно емких.

Наиболее интересны данные, которые представляет региональная статистика, так как территория России отличается редким разнообразием природно-климатических, географических, этносоциальных, историко-культурных и экономических факторов. Результатом данного многообразия факторов является обширная территориальная дифференциация демографических показателей.

Демографическим определением является возрастно-половая группировка населения. Наиболее характерными бывают возрастные интервалы: одногодичные, пятилетние, десятилетние. Помимо этого, выделяются группы лиц моложе трудоспособного возраста, трудоспособного и старше трудоспособного возраста, к которым строятся специальные графики – возрастно-половые пирамиды (см. табл. 1).

В статистике обобщающие показатели состава населения используются и на уровне высокой степени сложности. Особенно важными являются показатели демографической нагрузки населения трудоспособного возраста.

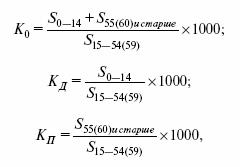

Расчет данных показателей осуществляется по следующим формулам:

где K0 – общая демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста;

S 0-14, S 15-54(59), S 55(60) – численность населения в соответствующих возрастных группах;

KД – демографическая нагрузка детьми;

KП - демографическая нагрузка пожилыми.

Связь между этими показателями может быть выражена следующим образом:

С ростом социальной мобильности населения наиболее жизненно важными становятся вопросы систематизирования соответствующих статистических показателей, которые представляют собой матрицы с главных социальных потоков по направленности (вертикальная и горизонтальная, внутрипоколенная и межпоколенная и др.).

Показатели интенсивности социальной мобильности включают:

1) среднее число перемещений на одного человека;

2) вероятность изменения социального статуса.

Данные показатели разумно устанавливать дифференцированно по отдельным демографическим, социально-экономическим, территориальным, этническим группам.

Также вычисляется и средний возраст в момент определенной очередности смены социального статуса[5].

Традиционно в переписях этнические характеристики населения России отображались данными о национальности, родном языке и свободном владении языками народов СССР. От одной переписи до другой происходят изменения в учете этнического состава населения России, что подтверждают Программы микропереписи 1994 г. и переписи 2002 г. Характеризуются эти изменения следующим:

1) кроме национальности теперь принимаются во внимание также народность и этническая группа;

2) расширяются сведения о языках. Например, учитываются и родной язык, и другой язык, которым свободно владеет опрашиваемый.

Национальная принадлежность определяется преимущественно следующими показателями:

1) числом лиц каждой национальности;

2) числом лиц каждой национальности на 100 000 человек населения;

3) долей лиц коренной национальности в регионе;

4) долей лиц коренной национальности, живущих за пределами своего региона.

За 5 лет (1989-1994 гг.) произошли значительные изменения в национальном составе населения России[6]. В составе населения России на 20-30% сократился удельный вес украинцев, белорусов, евреев, и на 10% и более увеличилась доля армян, аварцев, осетин, якутов, лезгин. Данные изменения прежде всего связаны с вынужденной иммиграцией из стран ближнего зарубежья, кроме того, с эмиграцией в государства дальнего зарубежья, процессами ассимиляции и естественной убыли населения.

Регулярно при проведении переписей осуществляется учет данных о родном языке. Эта информация отображает уровень национального самосознания, степень приверженности к национальной культуре. Необходима она также при планировании работы органов народного образования, издательского дела и др.

Между социально-политическими процессами и миграцией населения существует достаточно тесная связь. Следовательно, здесь значителен состав населения по продолжительности проживания в месте постоянного жительства. При переписи населения более детально отображаются миграционные характеристики населения, соответственно в ней учитывались: место рождения, продолжительность непрерывного проживания в месте постоянного жительства, а также указывались все причины последнего переезда на новое место жительства.

В программе микропереписи 1994 г. предлагался следующий перечень возможных причин переезда:

1) в связи с учебой;

2) в связи с переменой места работы;

3) из-за невозможности устроиться на работу;

4) не было возможности заниматься самостоятельно сельским хозяйством;

5) не было возможности заниматься предпринимательством или индивидуальной трудовой деятельностью;

6) из-за межнациональных отношений;

7) в связи с обязательным знанием языка коренной национальности;

8) из-за обострения криминогенной обстановки;

9) из-за неустроенности быта;

10) из-за смены климата в связи с состоянием здоровья;

11) не удовлетворяли экологические условия;

12) в связи с аварией на Чернобыльской АЭС;

13) нежелание жить в селе (городе);

14) по семейным обстоятельствам;

15) иная причина (указать какая).

В данной программе для лиц, не имеющих места жительства между переписями 1989 и 1994 гг., указывался тот год, с которого человек проживает в данном месте; места предыдущего его жительства; тип населенного пункта, откуда прибыл (из городского, сельского); является беженцем или вынужденным переселенцем[7].

В настоящее время учет осуществляется по составу и направленности потоков беженцев и вынужденных переселенцев. В целом по России поток беженцев и вынужденных переселенцев значительно сократился по сравнению с 1990 г.

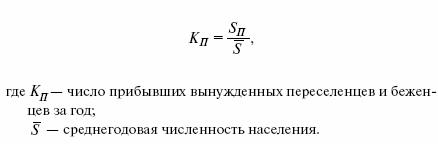

Плотность потоков переселенцев и беженцев определяется с помощью коэффициента интенсивности:

Показатели миграции населения. Выделяют следующие виды миграции:

1) внутренняя – перемена постоянного места жительства в рамках страны;

2) внешняя – перемена постоянного места жительства посредством въезда и выезда из страны;

3) сезонная – численность населения меняется в определенные периоды года;

4) маятниковая – каждодневные перемещения людей от места их жительства к месту работы или обучения и обратно.

Для оценки механического движения применяются относительные и абсолютные показатели миграции.

Абсолютные показатели:

1) численность прибывших в населенный пункт П;

2) численность выбывших из населенного пункта В;

3) абсолютный миграционный (механический) прирост (П-В)[8].

Относительные показатели, характеризующие интенсивность миграционных процессов:

1) коэффициент прибытия;

2) коэффициент выбытия;

3) коэффициент миграционного (механического) прироста.

Распад СССР и происходящие социально-экономические изменения существенно повлияли на расселение людей, спровоцировали интенсивные миграционные потоки, привели к увеличению доли беженцев и вынужденных переселенцев в общем числе мигрантов. Сведения о беженцах и вынужденных переселенцах собирает Федеральная миграционная служба России по представлению органов государственной статистики.

Увеличение численности беженцев и вынужденных переселенцев приводит к большим трудностям по их трудоустройству, обеспечению жильем, организации социальной поддержки и медицинской помощи. По программе произведенной в октябре 2002 г. переписи населения было предусмотрено сделать оценку вынужденных мигрантов с социально-демографической позиции. Это должно было помочь повысить обоснованность мер, принятие которых необходимо для регулирования миграционных процессов.

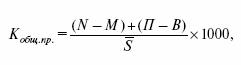

Для определения изменения численности населения как за счет демографических факторов (рождаемости и смертности), так и за счет миграции исчисляется коэффициент общего прироста населения. Он может быть исчислен несколькими способами:

При изучении различных процессов в обществе статистический анализ социальной структуры и социальной мобильности населения развивается и усложняется, стремительно увеличивается число демографических научно-исследовательских институтов, периодических изданий и международных организаций, занимающихся изучением в сфере данной социальной статистики. Основой исследований в данной области служат данные переписей населения. Поэтому для новой России чрезвычайно важным событием стало проведение переписи населения в 2002 г. и в 2010 году.

Коэффициенты обновления и выбытия населения строятся по аналогии с коэффициентами обновления (выбытия) основных фондов.

Коэффициент обновления (выбытия) состава j-й социальной группы выглядит следующим образом:

где Nj1, Nj0 – численность j-й социальной группы на конец (1) и начало (0) изучаемого периода.

Если Nj1,» Nj0 то Kj» 0, в противном случае Kj « 0. При Kj ≥ 0 значительно изменяется состав данной социальной группы.

Оценку изменения всей социальной структуры можно осуществить с помощью любого из показателей динамики структуры, например такого, как:

где Wj1, Wj0 – удельные веса группы в отчетной и базисной структуре соответственно;

т – число групп.

К» 3 процентных пунктов показывает весомость структурных сдвигов.

В случае нахождения определяющих условий изменения и построения установленной модели, при помощи которой можно дать оценку роли каждого из условий эффекта их взаимосвязи, задача анализа состава населения решена.

Основные демографические показатели приведены в таблице 1. (Более свежие данные см. на сайте Росстат http:// www.gks.ru.)

Методические указания к лекции 4 «Статистика уровня жизни»

Уровень жизни представляет собой «доходно имущественные возможности населения, обеспечивающие удовлетворение его материальных и духовных потребностей при ограничениях, задаваемых стоимостью жизни».

На 29 сессии Статистической комиссии ООН в феврале 1997 г. был утвержден минимальный набор национальных данных социальной статистики, рекомендованных Рабочей группой по международным статистическим программам и координации Экономического и социального совета ООН. В состав набора включены следующие показатели:

- численность населения с разбивкой по полу, возрасту и, где необходимо, по этническим группам;

- средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении с разбивкой по полу;

- детская смертность с разбивкой по полу;

- материнская смертность;

- доля детей с весом при рождении менее 2,5 кг с разбивкой по полу;

- средняя продолжительность обучения в школе с разбивкой по полу и, если возможно, имущественному положению;

- ВВП на душу населения;

- среднедушевой доход домашних хозяйств;

- стоимость минимальной продовольственной корзины, необходимой для удовлетворения потребностей в пище;

- доля безработных с разбивкой по полу;

- соотношение занятых и общей численности населения с разбивкой по полу, формальному и неформальному секторам;

- доступ к питьевой воде;

- обеспеченность санитарно-гигиеническими условиями;

- количество человек на одну комнату, исключая кухню и ванную.

Росстатом России разработана система показателей оценки уровня жизни. Показатели объединены в следующие разделы:

- интегральные индикаторы уровня жизни;

- показатели материальной обеспеченности населения;

- показатели личного потребления и питания населения;

- жилищные условия населения;

- показатели образования;

- показатели здравоохранения;

- показатели культуры, туризма и отдыха;

- индикаторы общественного порядка.

Принципиальное отличие концепции человеческого развития состоит в обосновании положения, что развитие не может рассматриваться исключительно как рост объема материальных благ и услуг. В качестве критерия для оценки уровня развития стран и регионов не могут быть использованы только экономические показатели. Концепция человеческого развития определяет центральное место человека как в сфере социальной и общественной жизни, так и в формировании воспроизводственных связей.

На любом этапе развития человека должны реализовываться следующие три группы возможностей:

- прожить долгую и здоровую жизнь;

- приобретать знания;

- иметь доступ к ресурсам, необходимым для поддержания здорового образа жизни.

Обобщающим показателем оценки человеческого развития является индекс человеческого развития (ИЧР). ИЧР рассчитывается на основе базовых показателей, определяемых для всех стран, по сопоставимой методике. Каждый из показателей характеризует одно из направлений человеческого развития – долголетие, достигнутый уровень образования и уровень жизни.

Показателем, характеризующим долголетие, является ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

Для характеристики образованности населения используются два показателя: грамотность взрослого населения и показатель полноты охвата населения обучением. Первый показатель определяется как доля грамотных в возрасте 15 лет и старше; второй – как отношение общего числа учащихся на всех ступенях обучения вне зависимости от возраста к общей численности населения в возрасте 5—24 лет.

Для оценки материального уровня жизни используется величина валового внутреннего продукта на душу населения. С целью обеспечения сопоставимости на международном уровне национальные показатели ВВП на душу населения приводятся к сопоставимому виду:

- рассчитывается реальный ВВП на душу населения, т.е. исчисленный в долларах США по паритету покупательной способности (ППС). Обозначим его Y;

- проводится корректировка ВВП на душу населения с использованием метода дисконтирования дохода.

(1)

(1)

где  - минимальное и максимальное значение ВВП на душу населения.

- минимальное и максимальное значение ВВП на душу населения.

В общем виде ИЧР определяется следующим образом:

(2)

(2)

где  — максимальное и минимальное значения показателей человеческого развития Хj

— максимальное и минимальное значения показателей человеческого развития Хj

Xj — компонент индекса человеческого развития;

dj — весовой коэффициент j -го компонента соответствующего направления ИЧР.

В странах со средним уровнем человеческого развития предлагается использовать дополнительно показатель численности населения, живущего ниже уровня бедности.

Для стран с высоким уровнем развития, предлагается использовать показатель, характеризующий уровень неравенства по доходам:

(3)

(3)

где G — коэффициент Джини;

Y - реальный ВВП на душу населения.

Показатели, используемые при расчете ИЧР в настоящее время, а также их минимальные, максимальные значения и весовые коэффициенты представлены в табл.1

Таблица 1

| Показатель | Mj | Mj | aj * |

| Ожидаемая продолжительность | 85,0 | 25,0 | 1/3 |

| жизни при рождении, лет | |||

| Уровень грамотности взрослого | 100,0 | 0,0 | 2/9 |

| населения, % | |||

| Валовой показатель поступив- | 100,0 | 0,0 | 1/9 |

| ших в учебные заведения на- | |||

| чального, среднего и высшего | |||

| образования, % | |||

| ВВП на душу населения по ППС | 1/3 | ||

| в долл. США | |||

| |||

| где 3 — число направлений в ИЧР |

ИЧР используется в качестве критерия группировки стран по уровню человеческого развития. Страны, в которых ИЧР больше или равен 0,800, считаются странами с высоким уровнем развития человеческого потенциала, страны с ИЧР 0,500 — 0,799 — со средним уровнем и страны с ИЧР до 0,500 считаются странами с низким уровнем человеческого развития.

Индекс человеческого развития с учетом гендерного фактора (ИРГФ) определяется на основе тех же показателей, что ИЧР, однако при его расчете основное внимание уделяется неравенству между женщинами и мужчинами. В рамках применяемой методики налагается так называемый штраф за неравенство, т.е. значение ИРГФ уменьшается, когда уровень достижений в какой-либо из стран как для мужчин, так и для женщин снижается или когда увеличиваются различия с точки зрения их достижений. Чем значительнее тендерные различия в области базовых возможностей, тем ниже страновой показатель ИРГФ по сравнению сИЧР.

Учет тендерных различий требует установления разных максимальных и минимальных значений для мужчин и женщин. Максимальное значение продолжительности жизни у мужчин составляет 82,5 года, у женщин — 87,5 лет. Минимальные значения составляют 22,5 и 27,5 лет соответственно.

Каждая составляющая показателя достигнутого уровня образования индексируется отдельно для мужчин и женщин. Максимальное и минимальное значения для обоих показателей составляют 0 и 100% соответственно.

Расчет индекса дохода выполняется в следующей последовательности. При расчете реального ВВП на душу населения отдельно для женщин и мужчин используются доли женщин (Sj) мужчин (Sm) в заработанном доходе.

Для определения этих значений используются два вида данных:

- соотношение средней заработной платы женщин (wj) к средней заработной плате мужчин (wm);

- процентная доля женщин (eaf) и мужчин (еат) в численности экономически активного населения.

В тех случаях, когда данные об отношении средней заработной платы женщин к средней заработной плате мужчин отсутствуют, используется отношение в размере 75% — средневзвешенное отношение показателей средней заработной платы по всем странам, для которых имеются данные о зарплате.

Предполагается, что доля женщин в заработанном доходе равна доле женщин в структуре фонда заработной платы и определяется следующим образом:

(4)

(4)

Общий ВВП (ППС в долларах США) страны (У) разделяется между мужчинами и женщинами пропорционально долям в заработанном доходе:

ВВП для женщин (sjY), (5)

ВВП для мужчин [ Y- (sfY) ]. (6)

Соответственно ВВП на душу населения определяется делением ВВП для мужчин и женщин на их численность:

для женщин  (7)

(7)

для мужчин  (8)

(8)

где Nf, Nm — численность женщин и мужчин соответственно.

Скорректированный показатель ВВП на душу населения определяется аналогично тому, как он рассчитывается для ИЧР:

(9)

(9)

(10)

(10)

Равномерно распределенный индекс определяется по следующей формуле:

(11)

(11)

где  — доля женщин и мужчин в численности населения..

— доля женщин и мужчин в численности населения..

Индекс человеческого развития с учетом гендерного фактора определяется аналогично ИЧР, но с использованием компонентов, скорректированных на неравенство полов.

Еще одним показателем, используемым для оценки тендерных различий, является показатель расширения возможностей женщин (ПРВЖ) В рамках этого показателя основное внимание уделяется участию женщин в экономической, политической и производственной областях. Аналогично ИЧР и ИРГФ в рамках показателя ПРВЖ основное внимание сконцентрировано на отдельных переменных. Расчет основывается на использовании трех классов переменных, к которым относятся:

- способность распоряжаться экономическими ресурсами, основанная на трудовом доходе. Определяется доходом на душу населения (нескорректированный) в долларах ППС;

- доступ к возможностям в области производства и участие в принятии решений в области экономики: эта переменная характеризуется долей рабочих мест, относящихся по классификации к административным, профессиональным и техническим;

- доступ к возможностям в области политики и участие в принятии политических решений характеризует доля мест в парламенте.

Методические указания к лекции 5 «Статистика доходов населения»

Изучение доходов населения является одним из основных направлений оценки уровня и качества жизни. Статистическое исследование доходов предполагает решение следующих задач:

- оценку состава, структуры и динамики располагаемых ресурсов домашних хозяйств;

- изучение факторов, оказывающих влияние на изменение располагаемых ресурсов и их составляющих;

- оценку дифференциации населения по уровню среднедушевых располагаемых ресурсов домашних хозяйств и доходов населения;

- изучение заработной платы и затрат на рабочую силу;

- изучение социальной стратификации и анализ бедности населения.

Одним из основных источников информации о доходах и потреблении населения России являются выборочные обследования домашних хозяйств. Выборочные обследования проводятся органами государственной статистики в соответствии с федеральной программой статистических работ, которая ежегодно утверждается Росстатом России по согласованию с Правительством РФ.

Вторым источником информации, используемым при оценках доходов и расходов населения России, является баланс денежных доходов и расходов населения. Баланс денежных доходов и расходов населения дает возможность оперативно оценить объем и структуру денежных доходов, расходов и сбережений населения. Баланс отражает ту часть валового национального дохода, которая поступает в распоряжение населения в форме денежных доходов. Баланс строится не только на федеральном, но и на местном уровне.

Бюджетные обследования позволяют получить информацию о располагаемых ресурсах домашних хозяйств. Располагаемые ресурсы домашних хозяйств представляют собой сумму денежных средств, которыми располагали домашние хозяйства для обеспечения своих расходов и создания сбережений, а также стоимости натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот. Располагаемые ресурсы определяются как сумма следующих составляющих:

- денежные доходы;

- стоимость натуральных поступлений продуктов питания;

- стоимость предоставленных в натуральном выражении дотаций и льгот;

- полученные ссуды и кредиты, израсходованные сбережения.

Бюджетные обследования домашних хозяйств дают возможность оценить различия располагаемых ресурсов для домашних хозяйств различных социально-экономических категорий. В качестве группировочных признаков, в частности, выделяются следующие:

- размер домашнего хозяйства;

- наличие иждивенцев;

- число детей;

- домашние хозяйства в городской и сельской местности;

- домашние хозяйства с уровнем располагаемых ресурсов ниже величины прожиточного минимума.

Основную часть располагаемых ресурсов домашних хозяйств составляют денежные доходы. В отечественной статистике используется показатель денежного дохода населения, определяемый по данным баланса денежных доходов и расходов населения. Номинальные денежные доходы характеризуют общую величину всех денежных доходов, полученных населением из всех источников. Более адекватную оценку тенденции изменения денежных доходов дает показатель реальных денежных доходов населения, который рассчитывается с целью устранения искажающего воздействия инфляционного фактора на динамику доходов.

Пересчет номинальных среднедушевых денежных доходов проводится с использованием:

- индексов потребительских цен (сводных или субиндексов по отдельным товарным группам);

- индексов потребительских цен, дифференцированных по группам населения с различным уровнем дохода.

Расчет показателей в реальном выражении осуществляется по следующей формуле:

(1)

(1)

где Ар — значение показателя в реальном выражении (реальные среднедушевые денежные доходы);

AN — значение показателя в номинальном выражении (номинальные среднедушевые денежные доходы);

Iр — индекс потребительских цен в процентах к базисному периоду.

Покупательная способность денежных доходов характеризует реальное содержание доходов населения и определяется как количество конкретных продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, которые можно приобрести в конкретный период времени на определенный вид денежного дохода.

Особое значение при изучении среднедушевых денежных доходов имеет построение распределений населения по величине среднедушевых денежных доходов, используемых для изучения дифференциации населения по размеру дохода и оценки социальной стратификации населения.

В статистических публикациях приводятся два вида распределения доходов среди населения:

- распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов;

- распределение общего объема денежных доходов населения.

Данные о распределении населения по величине среднедушевых денежных доходов позволяют дать характеристику средних показателей: модального дохода, медианного значения дохода и среднего дохода, а также целого ряда показателей структуры распределения дохода: квартилей, квинтилей и децилей.

Среднее значение дохода определяется следующим образом:

(2)

(2)

где  - середина i -го интервала распределения населения по доходам;

- середина i -го интервала распределения населения по доходам;

- плотность распределения i -го интервала.

- плотность распределения i -го интервала.

Модальное значение дохода рассчитывается по формуле

(3)

(3)

- нижняя граница модального интервала;

- нижняя граница модального интервала;

i – величина модального интервала;

- плотность распределения модального интервала;

- плотность распределения модального интервала;

- плотность распределения интервала, предшествующего модальному;

- плотность распределения интервала, предшествующего модальному;

-плотность распределения интервала, следующего за модальным.

-плотность распределения интервала, следующего за модальным.

Медианное значение дохода определяется по формуле

(4)

(4)

где  - номер медианы;

- номер медианы;

- накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

- накопленная частота интервала, предшествующего медианному;

- частота медианного интервала.

- частота медианного интервала.

Структурную характеристику доходов населения могут дать следующие оценки:

- квартили распределения – значения, делящие всю совокупность на 4 равные по объему части. Так, 1-я квартиль характеризует тот среднедушевой доход, не выше которого будут иметь 25% населения; 3-я квартиль характеризует ту величину, не выше которой будут иметь среднедушевой доход 75% населения;

- квинтили распределения – значения, которые делят совокупность на 5 равных по объему групп, т.е. по 20% населения в каждой группе;

- децили – значения, которые делят совокупность на 10 равных по объему частей (по 10% в каждой). Тогда 1-я группа состоит из значений, которые не превышают 1-й децили. и т.д., а 10-я группа из значений, которые выше 9-й децили.

К наиболее часто применяемым и публикуемым коэффициентам дифференциации населения по денежным доходам относятся:

1. Децильный коэффициент дифференциации доходов населения (Kj), который показывает, во сколько раз минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного населения превышают максимальные доходы 10% наименее обеспеченного населения:

(5)

(5)

где  - соответственно 9-я и 1-я децили.

- соответственно 9-я и 1-я децили.

2. По несгруппированным данным определяется коэффициент фондов как соотношение средних доходов населения в 10-й и 1-й децильных группах.

Показателем дифференциации, использующим всю информацию о распределении населения по доходам, является индекс концентрации доходов (коэффициент Джини). Коэффициент Джини (G) рассчитывается по данным о накопленных частостях численности населения и денежного дохода:

(6)

(6)

где k — число интервалов группировки;

Pi — доля населения, имеющего среднедушевой доход, не превышающий верхнюю границу /-го интервала;

— доля доходов /-й группы населения в общей сумме доходов.

— доля доходов /-й группы населения в общей сумме доходов.

Наибольший удельный вес в денежных доходах населения занимает оплата труда. Необходимость статистического изучения оплаты труда обусловлена следующим:

- оплата труда является одним из важнейших показателей оценки материального благосостояния населения, влияющих на его уровень жизни;

- дифференциация по оплате труда является одним из факторов социальной стратификации населения;

- оплата труда и в частности заработная плата, являются основной составляющей затрат работодателей и государства на рабочую силу.

Заработная плата должна изучаться, во-первых, с точки зрения ее вклада в формирование доходов населения и, во-вторых, как фактор, оказывающий влияние на формирование затрат в экономике и, следовательно, на структуру и динамику рынка труда. Политика установления заработной платы преследует как минимум три цели: достижение макроэкономической стабильности, эффективное распределение рабочей силы и повышение эффективности производства.

При изучении динамики заработной платы анализируется изменение двух показателей: номинальной и реальной заработной платы. Номинальная заработная плата представляет собой сумму денежных средств, полученную за час работы, день работы, неделю и т.д. Реальная заработная плата характеризует покупательную способность номинальной заработной платы. Индекс реальной заработной платы ( ) определяется следующим образом:

) определяется следующим образом:

(7)

(7)

Основными источниками информации о заработной плате являются отчетность предприятий и специальные выборочные обследования. Программа обследований максимально приближена к международным стандартам, и учету подлежат следующие показатели:

- численность работников, полностью отработавших отчетный период в разрезе отдельных профессий и должностей;

- заработная плата, начисленная за отчетный месяц;

- тарифный заработок;

- число отработанных человеко-часов.

Информация, получаемая в результате обследований, используется для, изучения дифференциации работников по заработной плате, изучения различий в заработной плате различных категорий работников, принятия решений в области использования рабочей силы, регулирования доходов населения и решения других задач.

Характер распределения населения по заработной плате изучается с использованием обобщающих показателей рядов распределения работников (формулы (2) — (6)) по заработной плате.

При изучении заработной платы необходимо не только рассмотрение усредненных оценок по стране, но и построение группировок по различным признакам. Наиболее важными являются группировки по следующим признакам:

- формам собственности;

- отраслям экономики;

- регионам;

- категориям персонала;

- должностям и профессиям.

При изучении распределения предприятий отдельных отраслей по формам собственности выделяются следующие группы: российская, государственная, федеральная собственность, собственность субъектов РФ, муниципальная, собственность общественных объединений и организаций, частная, смешанная российская, иностранная и смешанная с участием иностранных собственников.

Динамика средней заработной платы изучается с использованием индексов переменного (1пс), фиксированного состава (1фс) и влияния структурных сдвигов (1С.С). Соответствующие индексы рассчитываются следующим образом:

(8)

(8)

(9)

(9)

(10)

(10)

где  - средняя заработная плата отдельных групп работников (персонала предприятия, отрасли, региона, предприятий различных форм собственности) в базисном и отчетном периоде соответственно;

- средняя заработная плата отдельных групп работников (персонала предприятия, отрасли, региона, предприятий различных форм собственности) в базисном и отчетном периоде соответственно;

- доля отдельных групп работников (категорий персонала предприятия, отрасли, региона, предприятий различных форм собственности) в базисном и отчетном периоде соответственно;

- доля отдельных групп работников (категорий персонала предприятия, отрасли, региона, предприятий различных форм собственности) в базисном и отчетном периоде соответственно;

- средняя списочная численность отдельных групп работников в базисном и отчетном периоде соответственно.

- средняя списочная численность отдельных групп работников в базисном и отчетном периоде соответственно.

Оценка изменения фонда начисленной заработной платы за счет отдельных факторов проводится с использованием следующей модели:

(11)

(11)

Таким образом, величина фонда начисленной заработной платы, например в промышленности, формируется под влиянием трех фактов:

- средней заработной платы по каждой отрасли промышленности;

- распределения численности ППП между отраслями;

- средней списочной численности ППП.

Абсолютное изменение фонда начисленной заработной платы за счет каждого из этих факторов определяется следующим образом:

(12)

(12)

(13)

(13)

(14)

(14)

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 3282 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!