|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Теория конвергенции

|

|

Теорияпоявилась в 50–60-х гг. XX века (работы Д. Гэлбрейта, Р. Арона, П. Сорокина и др.).

Теорияпоявилась в 50–60-х гг. XX века (работы Д. Гэлбрейта, Р. Арона, П. Сорокина и др.).

Теория рассматривает взаимное влияние государств двух систем: западных – США, Англия и других с Советским Союзом и другими странами социалистического лагеря. Делался вывод о том, что происходит «обмен» между этими государствами, причем каждая группа заимствует лучшее. В результате происходит сближение государств по их сущности, организации, формам деятельности и пр. Это должно привести к тому, что через какое-то время различия утратятся и возникнет «постиндустриальное государство» единого типа, которое будет государством «всеобщего благоденствия».

Питирим Сорокин

Вопрос 2. Федеративная и унитарная модели государственного устройства.

Под моделью государства понимается некоторая его базовая (конституционная) конструкция, служащая основой построения всех государственных систем управления: финансовой, правовой, административно-территориальной, социальной и др. Мировая практика выделяет две основные формы государственного устройства – унитарную и федеративную. При этом не исключается существование на их основе множества смешанных и промежуточных форм государственного устройства.

Унитарное устройство. Термин «унитарное» происходит от латинского слова unitas, что означает единство[3]. К числу унитарных государств относятся Великобритания, Франция, Италия, Япония, большинство стран Латинской Америки и Африки, Швеция, Испания и др.

Основополагающим признаком унитарного государства является то, что компетенция территориальных единиц, как и нередко само их существование и границы, устанавливаются текущими актами центральной власти. Число ступеней территориального деления зависит от численности населения и размеров территории страны. Но зависимость эта не жесткая. Иногда в менее крупных странах число ступеней больше, чем в более крупных. Во многих странах таких ступеней три, в некоторых существует двухзвенное административно-территориальное деление (Болгария), в отдельных – четырехзвенное (Франция)[4]. Существуют унитарные государства, в разных частях которых административно-территориальное деление неодинаково (Англия, Шотландия и Уэльс в Великобритании).

С точки зрения организации унитарные государства делятся на:

1. Децентрализованные (Великобритания, Новая Зеландия), в которых существует конституционное распределение полномочий между центральной властью и территориальными единицами высшего звена.

2. Относительно децентрализованные (Франция, Япония, Сенегал, страны Латинской Америки). В них высшие территориальные единицы носят, главным образом, административный характер, а самоуправляются лишь низовые единицы.

3. Централизованные (Индонезия, Таиланд, страны Африки). В них местная автономия отсутствует, а функции власти на местах осуществляют назначенные сверху администраторы.

Унитарное государство, как правило, более централизованная форма правления, по сравнению с федерацией, где государственной властью обладают и ее субъекты.

Федеративное устройство. Слово «федерация» произошло от латинского foederation – «союз», «объединение». Термин «федеративное государство» употребляется для характеристики государства со многими конституциями (Аргентина, Пакистан, ФРГ и др.). Иногда как идентичные употребляются термины «союз» (Индия), «соединенные штаты» (Мексика, США), «федеративная республика» (Бразилия).

Федеративное устройство обычно имеют крупные государства, существующие на всех континентах: Германия и Россия – в Европе, Индия и Пакистан – в Азии, Нигерия и Эфиопия – в Африке, Канада, Аргентина, США, Бразилия и Мексика – в Америке, Австралия и Малайзия - в Океании и др. Среди них есть небольшие высокоразвитые государства (Австрия, Бельгия), страны среднего уровня развития (Мексика), отсталые государства (Исламская Федеративная Республика Коморских островов), есть и совсем малые государства (Федерация Сент-Кристофер и Невис в Карибском бассейне с населением 50 тыс. человек)[5].

Федерация представляет собой сложное (союзное) государство, состоящее из государственных образований, обладающих юридической и определенной политической самостоятельностью. Для федеративной формы характерно конституционно установленное разграничение компетенций между федерацией в целом и ее субъектами. Распределение компетенций является ключевыми вопросами федеративного устройства. В конституционном праве зарубежных стран существует несколько основных моделей конституционно-правового распределения компетенций:

1. Исключительная федеральная компетенция, когда только федеральные органы могут обладать властными полномочиями и осуществлять их, однако отдельные права могут быть делегированы и субъектам федерации;

2. Исключительная компетенция двух сфер: федерации и субъектов федерации (Канада, США и др.).

3. Совместная компетенция федерации и ее субъектов, когда властные полномочия принадлежат и федеральным органам, и органам субъектов федерации, включая органы местного самоуправления (Индия). В этой сфере компетенция может быть строго распределена между федерацией и ее субъектами (например, федерация законодательствует, а ее субъекты обеспечивают исполнение законов или федерация издает основополагающее рамочное регулирование, а ее субъекты - конкретное).

4. Остаточная компетенция, т.е. не определенная конституцией.

Из перечисленных элементов могут складываться самые разные сочетания. При этом не столь важно, каким государство определено по конституции, сколько каково реально распределение функций и полномочий между его центром и территориями. Нередки случаи, когда государство, унитарное по конституции, обладает всеми признаками федеративного устройства. Примером децентрализованного унитарного государства является Великобритания. Пакистан же напротив относится к высокоцентрализованным федерациям.

Вопрос 3. Уровни и ветви государственной власти.

Федеративное устройство РФ основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.

Государственная власть в РФ осуществляется также на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.

Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ осуществляется Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий.

Статья 71 Конституции РФ определяет полномочия, находящиеся в ведении исключительно РФ. А статья 72 Конституции РФ – полномочия, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ. Вне пределов ведения РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ субъекты РФ обладают всей полнотой государственной власти.

По предметам ведения РФ принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории РФ. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам.

Вне пределов ведения РФ, совместного ведения РФ и субъектов РФ республики, края, области, города федерального значения, автономная область и автономные округа осуществляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых актов.

Распределение полномочий по уровням власти (и последующее за этим закрепление ресурсов для их реализации) создает конкретный вариант реализации модели федеративного устройства, включая отдельные его составляющие: федерализм правовой, федерализм бюджетный, налоговый, институциональный и пр. (рис. 1).

Рис. 1. Институциональный, бюджетный и налоговый федерализм

Распределение полномочий и ресурсов по уровням власти (федерализация государственного управления) создает и определенную модель централизации и децентрализация государственного управления. Уровень централизации определяет и уровень свободы, самостоятельности, наличия собственных прав, обязанностей и ответственности субъектов федерации.

Вопрос 4. Структура органов государственной власти в РФ

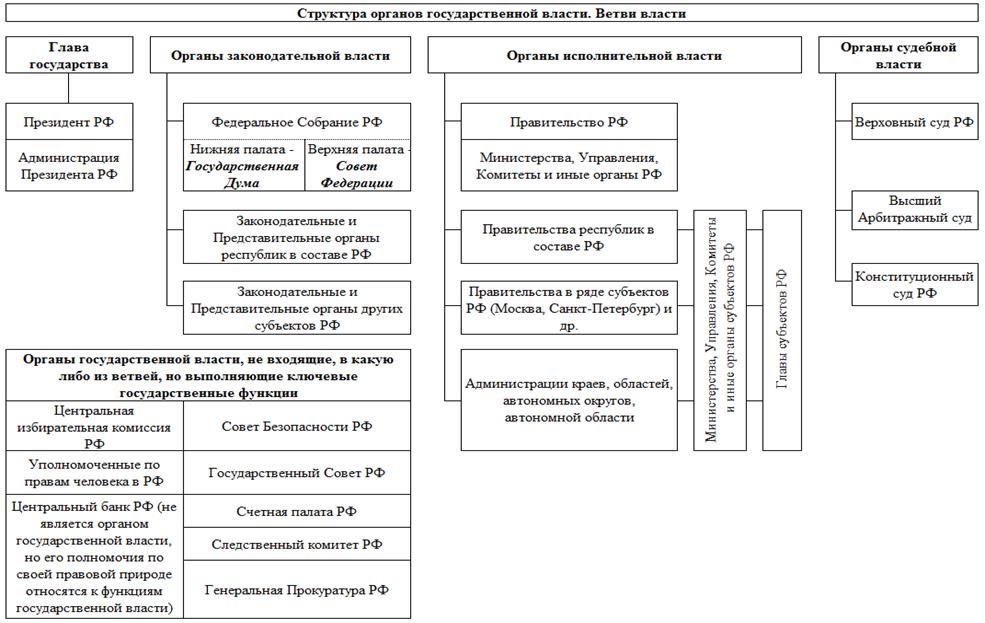

Государственную власть в РФ осуществляют Президент РФ, Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство РФ, суды РФ. Государственную власть в субъектах РФ осуществляют образуемые ими органы государственной власти.

Система органов государственной власти республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов устанавливается субъектами РФ самостоятельно в соответствии с основами конституционного строя РФ и общими принципами организации представительных и исполнительных органов государственной власти, установленными федеральным законом. Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему исполнительной власти в РФ.

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по соглашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им осуществление части своих полномочий.

Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц.

Существуют также органы власти, не входящие в законодательную, исполнительную или судебную ветви власти: Центральная избирательная комиссия РФ, Счетная палата РФ, Следственный комитет РФ и др.

Система органов государственной власти Российской Федерации схематично представлена на рис. 2.

Рис. 2. Система органов государственной власти Российской Федерации.

Вопрос 5. Функциональные подсистемы государственного управления и организации общества.

Рассмотренные выше в предыдущих параграфах вопросы построения системы государственной власти и структуры органов государственного управления рассматривают систему как административную. При этом система управления рассматривается как иерархичная с выделением уровней и построением системы подчиненности.

Но систему государственного управления можно рассматривать и с функциональной точки зрения с выделением функциональных подсистем. В этом случае в системе государственного управления можно выделить множество подсистем. Их количество, выделение в самостоятельные подсистемы и сложность будет зависеть от целей самого государства и степени его развитости. К функциональным подсистемам государственного управления можно отнести в частности: политическую систему, избирательную систему (которая может рассматриваться и как часть политической), судебную систему, бюджетную систему, налоговую систему, банковскую систему, систему социального обеспечения (систему образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения и пр.), систему национальной безопасности и т.д.

Каждая из перечисленных систем включает в себя: цели и задачи, нормативно-правовое обеспечение деятельности, организационную структуру (учреждения, организации, органы управления и пр.), методы и механизмы достижения цели.

Вопрос 6. Территориальное устройство и территориальная дифференциация.

Российская Федерация состоит из равноправных субъектов РФ. Субъектами Федерации являются: республики, края, области, города федерального значения, автономная область, автономные округа. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти все субъекты РФ между собой равноправны.

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеют свой устав и законодательство.

РФ включает 85 субъектов РФ и около 23 муниципальных образований[6]. Все они различаются между собой размером территорий, численностью населения, климатическими условиями, национальным составом, и, что особенно значимо, уровнем развития экономики и социального обеспечения.

Одним из обобщающих показателей, отражающих степень неравенства в России, можно считать уровень заселения, а соответственно и экономического освоения, ее территории. Большая часть территории страны (75%) проживает в ее Европейской части. Соответственно, только 25% проживает за Уралом. Территориальные же пропорции прямо противоположны. Европейская часть, включая Урал, составляет лишь 25% территории страны, а 75% ее площади находится за Уралом. Еще резче контраст между «северной и южной половинами России, граница между которыми проходит по линии Санкт-Петербург – Киров – Екатеринбург – Омск – Томск – Красноярск – Иркутск – Чита – Хабаровск. В южной половине страны, занимающей приблизительно 26% территории, проживает 95% населения, а в северной половине – лишь 5%»[7]. Естественно, что столь значительное неравенство накладывает свою специфику и определяет сложности в управлении территориями.

Из 85 субъектов РФ около 10, в числе которых в частности Москва, Ханты-Мансийский и Ямало-ненецкий АО, Московская область, Санкт-Петербург, республики Башкортостан и Татарстан, Свердловская, Пермская и Самарская области, Красноярский край, дают около двух третей (в зависимости от года) всех поступлений консолидированного бюджета России. В то же время доля других 10-ти регионов, в числе которых, в частности, республики Ингушетия, Калмыкия, Алтай и Тыва, Еврейская автономная область, вместе взятых составляет немногим более 1%.

Но и в рамках одного субъекта РФ финансово-экономические различия между муниципальными образованиями по отдельным показателям составляют десятки и даже сотни раз.

Именно территориальная дифференциация, неравномерность экономического и социального пространства оказывает наибольшие осложнения в вопросе территориального управления, в том числе бюджетного территориального регулирования. Во многом именно уровень территориальных диспропорций оказывает существенное влияние на степень централизации (децентрализации) государственного управления. Если представить, что все самостоятельные административно-территориальные образования были одинаковы в различных своих характеристиках (или хотя бы похожи), то многие из проблем регионального развития могли бы быть решенными.

Проблема регулирования территориального неравенства является одной из наиболее сложных и актуальных в государственном управлении, будь то на федеральном или региональном уровнях. Механизмами регулирования территориального неравенства являются: стратегии, концепции, доктрины и прогнозы развития территорий; целевые программы (федеральные, региональные или муниципальные) развития отдельных территорий или отраслей экономики; механизмы межбюджетного регулирования; фондовая и грантовая поддержка развития территорий.

К вопросам территориального обустройства и территориального управления в РФ относится и создание федеральных округов. Их перечень и некоторые показатели, характеризующие территориальную дифференциацию, приведены в таблице 3.

.

Таблица 3

Федеральные округа России[8]

| № п/п | Название округа | Площадь, км. кв. | Население (на 01.01.2015 г.) | Субъектов РФ | ВРП, мрд. руб. (за 2013 год) |

| Центральный федеральный округ | 652 800 | 38 951 479 | 18 975 | ||

| Южный федеральный округ | 416 840 | 14 003 828 | 3 528 | ||

| Северо-Западный федеральный округ | 1 677 900 | 13 843 556 | 5 586 | ||

| Дальневосточный федеральный округ | 6 215 900 | 6 211 021 | 2 808 | ||

| Сибирский федеральный округ | 5 114 800 | 19 312 169 | 5 538 | ||

| Уральский федеральный округ | 1 788 900 | 12 275 853 | 7 648 | ||

| Приволжский федеральный округ | 1 038 000 | 29 715 450 | 8 571 | ||

| Северо-Кавказский федеральный округ | 172 360 | 9 659 044 | 1 359 | ||

| Крымский федеральный округ | 27 161 | 2 294 888 | - |

Федеральные округа не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации. Таковыми не являются и экономические районы: Центральный, Центрально-черноземный, Волго-вятский, Западно-сибирский, Восточно-сибирский и пр. Экономическое районирование отражает деление государства не по границам административно-территориальных единиц, а по признакам экономической специализации. У экономических районов нет четких границ, нет своих органов власти и управления, своего законодательства и пр. И тем не менее экономические районы признаны и существуют. Это исключительно экономическая рыночная характеристика территории, дающая представления о ее специализации и направленности в народохозяйственном комплексе страны.

Вопрос 7. Культурологические основы государственного управления.

Культура, культурологические основы, культурные традиции самым тесным образом связаны с регулярной, устойчиво применяемой, повседневной практикой поведения членов общества в самых различных жизненных и рабочих ситуациях. Эти практики поведения вошли в привычку, закреплены в местных обычаях и исторических традициях.

На самом бытовом уровне рефлекторно люди повторяют свои повседневные действия, совершая их полуавтоматически, часто не задумываясь об их эффективности и не делая из этого проблемы. Но подобные «беспроблемность», полуавтоматизм и рефлекторность далеко не являются простыми и очевидными и не должны вводить в заблуждение. Стоит, находясь в обществе с другими обычаями и традициями, неделикатно затронуть сферу традиционных действий с желанием что-то «улучшить», мгновенно возникает «охранительная» реакция («у нас так не принято»), причем она может быть весьма болезненной и неожиданно бурной.

Культурные традиции — это не просто механическое повторение изо дня в день одних и тех же операций. Их многочисленное, регулярное и повседневное повторение и воспроизводство создает свой определенный и специфический стиль жизни, способы восприятия информации. Тем самым происходит идентификация людей с одними группами и их противопоставление другим группам (делением на «своих» и «чужих»). Это придает культурным обычаям и традициям устойчивость.

Базовым, цементирующим материалом культурологических основ построения общества и государства являются ценности. Ценности – это высшие стандарты поведения, регулирующие широкие области поведения сообщества. Как правило, они не требуют обсуждения и позволяют без усилий разделять предпринимаемые действия на «допустимые» и «недопустимые», «справедливые» и «несправедливые». Одни ценности не привязаны к каким-то отдельным группам, другие ценности (например, религиозные) характеризуют мировоззрение отдельных больших групп.

Ценности, привычки, обычаи и традиции не только связаны с культурологическими основами общества, но как следствие этого оказывают самое непосредственное и достаточно сильное влияние на построение и эффективность деятельности системы государственного управления.

Конечно, культурные традиции, обычаи, устои не являются продуктом исключительно спонтанного развития. На их формирование можно воздействовать. Но, пытаясь оказать такое воздействие, важно понимать, насколько сложен и длителен механизм их трансформации.

Какой-либо законодательный акт, нормативно-правовой акт может быть принят относительно быстро. Закон или очередная поправка к закону могут быть проведены с использованием административного ресурса или пролоббированы достаточно узкой группой политических игроков.

Неформальные правила поддаются изменениям с трудом. Они имеют большую инерцию как раз в силу устоявшихся традиций и ценностей. Они не перестраиваются автоматически вслед за изменением формальных законодательных норм и по велению отдельных, пусть даже очень влиятельных, лиц. И даже если желаемые изменения происходят, процесс требует более продолжительного времени. Понадобятся немалые усилия по укоренению новых правил и обеспечению их поддержки в более широкой социальной среде.

Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 1876 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!