|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Отёки при заболеваниях сердца

|

|

Отёки при заболеваниях сердца в большинстве случаев свидетельствуют о развитии у больных бивентрикулярной или правожелудочковой сердечной недостаточности. В этих случаях отёки обусловлены рядом причин: увеличением гидростатического давления в венозном русле большого круга кровообращения, задержкой натрия и воды, вызванной активацией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и увеличением секрецииантидиуретического гормона (АДГ) и возникающей в ответ на уменьшение сердечного выброса и артериальную гиповолемию, а также нарушением проницаемости сосудов. Однако чаще всего отёки при заболеваниях сердца ассоциируются с застоем крови в венозном русле большого круга кровообращения и увеличением гидростатического давления крови. Как известно, в норме в венозном русле периферического кровотока гидростатическое давление существенно меньше онкотического, что способствует поступлению воды из тканей в сосудистое русло. В противоположность этому, при венозном застое гидростатическое давление в венозном русле и капиллярах может оказаться выше онкотического, что сопровождается выходом воды из сосудистого русла в ткани.

Следует подчеркнуть, что повышение ЦВД, то есть давления в правом предсердии, и застой крови в венах большого круга кровообращения развиваются не только при систолической дисфункции правого желудочка у больных с сердечной недостаточностью, но и в результате нарушений диастолического наполнения желудочка (например, при слипчивом перикардите или при наличии выпота в полости перикарда), а также при стенозе правого атриовентрикулярного отверстия.

Периферические отёки у больных с хронической сердечной недостаточностью локализуются обычно в местах наибольшего гидростатического давления в венах. В течение длительного времени они располагаются на нижних конечностях, вначале в области стоп и лодыжек, а затем в области голеней. Как правило, отёки симметричны (выражены одинаково на обеих ногах) и обычно сочетаются с акроцианозом и похолоданием конечностей. При длительном существовании отёков развиваются трофические изменения кожи — её истончение и гиперпигментация. Наконец, у тяжёлых больных, длительно находящихся на постельном режиме, отёки располагаются преимущественно в области крестца, ягодиц и задней поверхности бёдер.

Для подтверждения кардиального генеза отёков важное значение имеет обнаружение других объективных признаков повышения ЦВД и застоя крови в венозном русле большого круга кровообращения:

● набухание шейных вен;

● абдоминально-югулярный (или гепатоюгулярный) рефлюкс;

● выраженный акроцианоз;

● гепатомегалия;

● асцит.

Так, оценка результатов абдоминально-югулярной пробы в большинстве случаев позволяет уточнить причину периферических отёков, особенно в тех случаях, когда отсутствуют значительное расширение вен шеи или другие внешние признаки правожелудочковой сердечной недостаточности. Положительные результаты пробы свидетельствуют о наличии застоя в венах большого круга кровообращения, обусловленном правожелудочковой сердечной недостаточностью или затруднением диастолического заполнения правого желудочка кровью. Отрицательный результат пробы исключает сердечную недостаточность как причину отёков. В этих случаях следует думать о другом генезе отёков (гипоонкотические отёки, тромбофлебит глубоких вен голеней, приём антагонистов кальция и другие причины).

Диагноз правожелудочковой сердечной недостаточности подтверждается при исследовании сердца (усиленный и разлитой сердечный толчок, выраженная эпигастральная пульсация, смещение вправо правой границы сердца и расширение абсолютной тупости сердца, глухие тоны, наличие правожелудочкового протодиастолического ритма галопа и другие признаки).

Объективное подтверждение заболеваний сердца как причины отеков может быть получено при прямом измерении ЦВД, а также при проведении эхокардиографического исследования, УЗИ печени и нижней полой вены и других инструментальных методов исследования.

| Отличительные признаки | Почечные отёки | Сердечные отёки |

| Локализация и время появления отёков на ранних стадиях заболевания | На лице, чаще по утрам | На стопах, чаще к вечеру |

| Локализация и время появления отёков на поздних стадиях заболевания | Повсеместно (на лице, туловище, на ногах и руках, на животе, в области крестца и т.д.) | В отлогих местах (на стопах, голенях, бедрах, в области крестца) |

| Характерный цвет кожи | Бледный | Синюшный (акроцианоз) |

Основные жалобы часто дополняются общими. Это слабость, быстрая утомляемость, потливость, головокружение, повышение температуры тела, функциональные расстройства центральной нервной системы — раздражительность, расстройство сна. Дополнительные, или общие, жалобы позволяют точнее оценить общее состояние пациента и тяжесть течения заболевания. У больных с заболеваниями сердца можно отметить некоторые особенности общих жалоб. Так, ощущения общей слабости и быстрой утомляемости сочетаются с объективным снижением мышечной силы. Потливость возникает в основном при незначительных физических усилиях и сочетается с одышкой и сердцебиением. Повышение температуры тела чаще не превышает субфебрильных цифр.

История настоящего заболевания (анамнез болезни).

При расспросе больного необходимо выяснить, когда и как началось и какими симптомами проявлялось заболевание (одышка, боли в области сердца и т.п.). Важно уточнить последовательность развития симптомов заболевания, подробно описать их и условия, при которых они возникали (связь с перенесенными инфекциями и другими заболеваниями, охлаждением, физическим перенапряжением), а также расспросить больного о течении заболевания, о периодах ухудшения или улучшения его состояния. Если возникали обострения заболевания, необходимо выяснить, с чем они были связаны и как протекали.

Затем следует уточнить данные лабораторно-инструментальных и других клинических исследований, которые были произведены у больного в период настоящего заболевания, получить выписки из старых историй болезни, копии анализов, электрокардиограммы, протоколы операций и т.п.

В заключение анамнеза болезни важно ознакомиться с комплексом лечебно-оздоровительных мероприятий, проводившихся в связи с настоящим заболеванием, их влиянием на течение болезни.

Следует выяснить также, какие лекарства получал больной раньше, в каких дозах, как их переносил.

История жизни больного (анамнез жизни).При собирании анамнеза жизни больного по установленной схеме (физическое и интеллектуальное развитие, материально-бытовые условия, экспертно-трудовой, наследственный и аллергологический анамнезы) рекомендуется выяснить все те причины, которые могли способствовать возникновению болезни сердца.

При наличии признаков нарушения физического или интеллектуального развития, которые могут свидетельствовать о врожденном заболевании сердца, следует уточнить, каким по счету ребенком в семье был пациент, вскармливался ли грудью матери или искусственно, когда начал ходить и говорить, когда стал отставать от сверстников в физическом и умственном развитии, когда начал учиться, его успеваемость, образование и т.п.

Особенно внимательно нужно собирать сведения о перенесенных заболеваниях. В процессе беседы с больным важно выявить бывшую в детском возрасте атаку ревматизма или хорею, приступы стенокардии, которыми больной мог страдать в течение нескольких лет, повышение артериального давления, длительное заболевание бронхолегочной системы: бронхит, пневмонии и др. Например, перенесенный ранее ревматизм может привести к образованию клапанных пороков сердца, а инфекционные заболевания (сыпной тиф, брюшной тиф, дифтерия, дизентерия и др.) вызвать поражения главным образом миокарда и нервного аппарата сердца и сосудов.

Необходимо расспросить пациента о его вредных привычках (курение, употребление спиртных напитков и др.), которые являются факторами риска заболеваний сердечно-сосудистой системы. Малоподвижный образ жизни, пренебрежение занятиями физкультурой могут привести к ожирению, ослаблению мышцы сердца и мышечной системы вообще.

Неудовлетворительные бытовые условия, нерегулярность питания, пристрастие к кофе и другим возбуждающим напиткам, соленым и острым блюдам могут обусловить функциональные изменения со стороны сердца. Неблагоприятное влияние интенсивного производственного или бытового шума на сердечно-сосудистую систему связано с его воздействием на психоэмоциональную сферу. Нервное напряжение, создаваемое шумом, способствует повышению сосудистого тонуса и артериального давления, что увеличивает нагрузку на сердце. Кроме того, при шуме могут возникать неврогенные нарушения сердечного ритма. Отрицательное рефлекторное и нейроэндокринное влияние на деятельность сердца оказывают ионизирующее излучение, сильные магнитные поля, электромагнитные волны, ультразвук.

Из неблагоприятных профессиональных факторов отрицательно влияют на деятельность сердца металлоорганические соединения, сероуглерод, свинец, бензол, способные вызвать дистрофию миокарда и нарушить сосудистый тонус.

При расспросе особое внимание следует обратить на наследственное предрасположение к сердечно-сосудистым заболеваниям, а также на наличие у обследуемого аллергических реакций. Важно получить сведения о родителях больного, ближайших родственниках, выяснить их возраст, заболевания, а если они умерли, то от чего и в каком возрасте.

Физикальные методы исследования

При внешнем осмотре в ряде случаев можно обнаружить признаки артериальной гиперемии или ишемии, которые проявляются покраснением или побледнением кожных покровов и видимых слизистых. Покраснение кожных покровов и слизистых отмечаемся и у здоровых людей при волнении, повышении температуры окружающей среды (например, в сауне), при местном механическом или тепловом воздействиях на организм. В этих случаях усиливается приток крови в микроциркуляторную систему, что приводит к увеличению кровенаполнения периферических сосудов. Бледность кожи и слизистых оболочек может возникать при волнении, понижении температуры окружающей среды (например, при купании в холодной воде), при локальном воздействии на кожу низких температур. Воздействие холода ослабляет кровообращение в периферических сосудах вследствие их сужения. При волнении местное расширение или сужение мелких артерий и капилляров вызывается вазомоторными нервными импульсами или гуморальными факторами (функциональная вазодилатация или вазоконстрикция).

У здорового человека в спокойном состоянии и в вертикальном положении обычно отсутствуют видимые на глаз набухание и пульсация сосудов. У отдельных здоровых людей некоторые артерии, особенно височные, оказываются извитыми, что делает видимыми их пульсаторные движения. При значительных физических и психоэмоциональных нагрузках можно наблюдать пульсацию сонных артерий. При статическом физическом напряжении, значительной речевой нагрузке, а также при лежачем положении у здорового человека хорошо видно набухание шейных вен. Набухание и спадение яремных вен, обусловленное динамикой оттока крови в правое предсердие в разные фазы систолы, называется физиологическим венным пульсом. У здоровых людей физиологический венный пульс на яремных венах лучше всего поддается анализу при его графической регистрации (флебосфигмограмма) и визуально не заметен.

У здоровых людей с умеренно развитой подкожно-жировой клетчаткой и широкими межреберьями можно наблюдать ритмичную пульсацию в области проекции верхушки сердца (5-е межреберье на 1 — 2 см кнугри от левой срединно-ключичной линии). Эта пульсация обусловлена ударом верхушки сердца о переднюю грудную стенку и называется верхушечным толчком. У людей полных, с узкими межреберьями, с сильно развитой мускулатурой грудной клетки, а также если верхушка сердца скрыта ребром, верхушечный толчок на глаз не виден. У худощавых людей с тонкой грудной стенкой при возбужденной деятельности сердца (различного рода эмоции, тяжелые физические напряжения) видна развитая пульсация всей сердечной области. Эти сотрясения, производимые всем сердцем, называются сердечным толчком. В норме, за исключением вышеуказанного, сердечный толчок на глаз не определяется.

Осмотр.

Общий осмотр больных с заболеваниями органов кровообращения включает оценку общего состояния больного, его сознания, положения, телосложения, измерение температуры тела, определение характерных для некоторых заболеваний особенностей выражения лица, а также оценку состояния кожи, ногтей, волосяного покрова, видимых слизистых оболочек, подкожной жировой клетчатки, лимфатических узлов, мышц, костей и суставов. Данные, полученные врачом при общем осмотре, имеют важнейшее диагностическое значение, позволяя выявить характерные (хотя нередко и неспецифические) признаки болезни и дать предварительную оценку тяжести патологического процесса и степень функциональных расстройств.

Сознание.

Сознание у больных с заболеваниями органов кровообращения может быть ясным и спутанным. Нарушения сознания развиваются, как правило, у больных, находящихся в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии [сердечная недостаточность III—IV ФК по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации (NYHA), кардиогенный шок, острое нарушение мозгового кровообращения, выраженная дыхательная недостаточность, острая постгеморрагическая анемия и др.] или при отравлениях лекарственными препаратами, токсическими веществами или суррогатами алкоголя. Выделяют несколько вариантов угнетения сознания: оглушение, сопор, кома.

• Оглушение— состояние, из которого больного на короткое время можно вывести разговором с ним. Больной плохо ориентируется в окружающей обстановке, отвечает на вопросы медленно, с запозданием.

• Сопор(спячка) — более выраженное нарушение сознания. Больной не реагирует на окружающих, хотя чувствительность, в том числе болевая, сохранена, на вопросы не отвечает или отвечает односложно («да» или «нет»), реагирует на осмотр.

• Кома— наиболее тяжёлое нарушение сознания, которое ассоциируется с чрезвычайно плохим прогнозом. Больной находится в бессознательном состоянии, не реагирует на речь, обращенную к нему, на осмотр врача, характерно снижение или исчезновение основных рефлексов.

Положение больного.

Больные с заболеваниями сердца в период компенсации или при легких степенях нарушения кровообращения свободно передвигаются и занимают любое удобное для себя положение. При выраженных явлениях СН больные обычно лежат в постели на спине или на правом боку с высоким изголовьем, используя для этой цели несколько подушек или подголовник. Иногда они принимают почти полусидячее положение. Больные избегают положения на левом боку, так как при этом возникают неприятные ощущения со стороны сердца и усиливается одышка.

При резко выраженной СН с явлениями сердечной астмы больные принимают вынужденное положение — полусидячее или сидячее со спущенными ногами. Такие больные чаще сидят на кровати, опустив ноги и наклонившись вперед, [положение ортопноэ (orthopnoe)], опираясь на спинку стула, или полулежат, откинувшись на подушки. Любая попытка лечь вызывает у них резкое усиление одышки. Нередко они неделями сидят, проводя бессонные ночи, пока не получат облегчения от применения сердечных, мочегонных и других средств. Больные принимают такое вынужденное положение, потому что при этом часть циркулирующей крови оттекает в нижние конечности, уменьшается степень застоя в малом круге кровобращения, асцитическая жидкость смещается в малый таз, увеличивается экскурсия диафрагмы, мобилизуется дыхательная мускулатура. Дыхание и кровообращение при этом становятся более свободными.

При сухом (фибринозном) и экссудативном перикардите больные сидят в постели со слегка наклонённым вперёд туловищем, что несколько уменьшает боли в области сердца и одышку.

Телосложение

Оценка конституционального типа имеет определённое диагностическое значение. Правильное телосложение может соответствовать астеническому, нормостеническому и гиперстеническому типу конституции.

| • Астенический тип | • Гиперстенический тип |

| У людей этого типа конституции относительно небольшое сердце, расположенное вертикально («висячее сердце»), более низкое стояние диафрагмы, лёгких, печени, желудка, почек. | Для людей этого типа характерно наличие относительно больших размеров сердца и аорты, высокое стояние диафрагмы, склонность к более высокому уровню АД, повышенному содержанию гемоглобина, холестерина, глюкозы крови. |

| • Склонность к похуданию; • Гирсутизм; • Синдром гипермобильности суставов с внесуставными проявления ми в виде варикозного расширения вен голеней; • Растяжения связок, вывихи и подвывихи суставов; • Кифоз шейно-грудного отдела позвоночника, гиперлордоз поясничного отдела,"прямая" спина; • Миастения; • Туберкулез легких; • Спонтанный пневмоторакс; • Висцероптоз, в том числе нефроптоз; • Склонность к липотимическим и синкопальным состояниям в душном помещении, ортостазе; • Врожденные пороки сердца; • Пролапс митрального клапана; • Синдром предвозбуждения желудочков, Синдром Элерса—Данло; • Синдром Марфана; • Ревматизм, ревматоидный артрит, гиперхолестеринемия; • Системная красная волчанка; • Вегетососудистая дистония по гипотоническому типу; • Дерматомиозит; • Удлиненный желчный пузырь, аномалии его развития (перетяжки и т. д.); • Сахарный диабет типа 1, инсулинзависимый; • Кисты в щитовидной железе, яичниках, поджелудочной железе; • Тиреотоксикоз; • Синдром Бада— Киари; • Дисфункция яичников; • Гипо-альгоменорея; • Апоплексия яичников; • Гиполакторея; • Невынашивание беременности; • Железодефицитные анемии; | • Склонность к ожирению, ожирение; • Алопеция; • Синдром тугоподвижных суставов; • Падагра, остеоартрозы, контрактуры суставов; • Сколиоз позвоночника; • Эмфизема легких; • Хронический обструктивный бронхит; • Артериальная гипертония (систолодиастолическая); • Гиперлипидемия; • Гиперурикемия; • Желчно- и мочекаменная болезнь; • Жировой гепатоз; • Сахарный диабет типа 2, инсулиннезависимый; • Синдром сонного обструктивного апноэ; • Гипотиреоз; • Синдром и болезнь Иценко—Кушинга; • Акромегалия; • Синдром Мореля— Стюарта—Морганьи; |

Питание

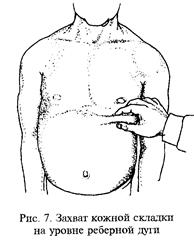

Состояние питания (упитанность) определяют уже при первом осмотре больного, в частности по лицу и формам тела под одеждой. Затем при осмотре обнаженного тела обращают внимание на степень выраженности подкожной жировой клетчатки и на равномерность ее распределения. Ориентировочно судить об упитанности можно также по толщине кожной складки живота, образованной захватом кожи между большим и указательным пальцами. В норме толщина кожной складки у реберной дуги по срединно-ключичной линии составляет 1—2 см, у пупка — 2—3 см. Более точно состояниие питания определяют при взвешивании на медицинских весах и сопоставлении массы тела и роста. Желательно взвешивать больных в утренние часы, натощак, после дефекации и опорожнения мочевого пузыря. При этом больной должен снять обувь и раздеться до нижнего белья. Соотношение массы тела и роста традиционно определяют по индексу Брока:

При индексе Брока в пределах 90—110% питание характеризуют как удовлетворительное. Показатель выше 110% свидетельствует об избыточном питании (ожирение— adipositas). Выделяют четыре степени ожирения: I — при индексе 110—125%; II — 125—150%; III — 150—200%; IV — более 200%. Величина индекса Брока менее 90% указывает на недостаточное или пониженное питание (исхудание — macies). Крайнюю степень исхудания называют истощением, или кахексией (cachexia).

В настоящее время для определения состояния питания все чаще используют индекс Кетле: масса (кг)/рост (м)2

Индекс Кетле в пределах 20—24 свидетельствует об удовлетворительном питании, больше 24 — об ожирении, меньше 20 — об исхудании.

У больных, страдающих выраженным ожирением, лицо становится широким, округлым, заплывшим жиром, контуры тела сглаживаются, отмечается увеличение объема живота, избыточное отложение подкожного жира на шее, туловище, ягодицах и конечностях. Относительно равномерное распределение жировой клетчатки по телу наблюдается при ожирении алиментарно-конституционального генеза и у больных гипотиреозом. Преимущественное отложение жира на лице, шее, надплечьях и туловище при обычной толщине подкожного жирового слоя на ягодицах и конечностях встречается при избыточной продукции в организме глюкокортикостероидов, в частности у больных с опухолью гипофиза или надпочечников (соответственно болезнь и синдром Иценко—Кушинга). Отложение жира у мужчин по женскому типу — в нижней части живота, области таза, на ягодицах и бедрах — происходит при недостаточной продукции половых гормонов, патологии гипоталамо-гипофизарной системы, некоторых хромосомных аномалиях (синдром Клайнфелтера). Однако увеличение массы тела больного может быть обусловлено и задержкой жидкости в организме при развитии отечного синдрома. Более того, наличие отеков может маскировать исхудание.

При значительном исхудании лицо становится истощенным, с заостренными чертами и впалыми щеками, исчезает на теле подкожный жир, истончаются мышцы, в результате чего резко выступают ключицы, лопатки, ребра, тазовые кости, остистые отростки позвонков, живот становится втянутым, западают над- и подключичные ямки, межреберья, межостные промежутки на кистях. При выявлении у больных прогрессирующего исхудания необходимо прежде всего исключить алиментарную дистрофию (голодание, отказ от пищи из-за болей в животе или при психических нарушениях) и патологию желудочно-кишечного тракта (рубцовый или раковый стеноз пищевода и привратника, поносы). В молодом возрасте быстрое снижение массы тела может быть вызвано патологией эндокринной системы.

(сахарный диабет, тиреотоксикоз, надпочечниковая недостаточность, поражение гипофиза), а у больных старше 40 лет, кроме того, — злокачественным новообразованием любой локализации. Значительное исхудание наблюдается также при септических заболеваниях, обширных ранениях с нагноением (раневое истощение), тяжелых формах туберкулеза, системной склеродермии, дистрофической стадии хронической недостаточности кровообращения, хронической лучевой болезни, авитаминозе В1 (бери-бери) и РР (пеллагра), длительных экзогенных интоксикациях и др.

Осмотр кожи и слизистых оболочек.

Этот осмотр имеет большое диагностическое значение, поскольку при одних заболеваниях сердца больным свойственна синюшность (цианоз), в других случаях, наоборот, бледность, желтушность или сочетание синюшности с бледностью. Выраженность изменений окраски кожи и слизистых оболочек косвенно характеризует тяжесть заболевания. При исследовании кожи обращают внимание на её цвет, влажность, эластичность, состояние волосяного покрова, наличие высыпаний, кровоизлияний, сосудистых изменений, рубцов и так далее. Практический врач чаще всего сталкивается с несколькими вариантами изменения цвета кожи и видимых слизистых: бледностью, гиперемией, цианозом и желтухой.

| Бледность кожи | |

| Анемия характеризуется уменьшением числа эритроцитов и содержания Hb в единице объёма крови и может возникать по различным причинам; обязательно сопровождается бледностью слизистых оболочек и конъюнктив в отличие от конституциональной бледности. | Патология периферического кровообращения. Она может быть обусловлена несколькими причинами: - склонностью к спазму периферических артериол у больных с аортальными пороками сердца, гипертоническим кризом, некоторыми заболеваниями почек; - перераспределением крови в организме при острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс, шок, бакэндокардит) в виде депонирования крови в расширенных сосудах брюшной полости, скелетных мышц и, соответственно, уменьшением кровенаполнения кожи и некоторых внутренних органов. |

| Цианоз | |

| синюшное окрашивание кожи и видимых слизистых, обусловленное увеличением в периферической крови (на ограниченном участке тела или диффузно) количества восстановленного Hb (больше 40-50 г/л). В соответствии с основными причинами различают три вида цианоза: центральный, периферический и ограниченный. | |

| Центральный цианоз развивается в результате недостаточной оксигенации крови в лёгких при различных заболеваниях органов дыхания, сопровождающихся дыхательной недостаточностью. Он характеризуется диффузной цианотичной окраской лица, туловища, конечностей. Кожные покровы на ощупь тёплые («тёплый цианоз»), часто имеет своеобразный сероватый оттенок. | Периферический цианоз (акроцианоз) появляется при замедлении кровотока на периферии, например при венозном застое у больных с правожелудочковой сердечной недостаточностью. В этих случаях увеличивается экстракция кислорода тканями преимущественно в дистальных отделах (цианоз кончиков пальцев рук и ног, кончика носа, ушей, губ), кожа имеет красноватый оттенок, на ощупь холодная в связи с резким замедлением периферического кровотока. |

Ограниченный (местный) цианоз может развиться в результате застоя в периферических венах при их сдавлении опухолью, увеличенными лимфатическими узлами или при тромбозе глубоких вен (флеботромбоз, тромбофлебит).

Для отличия периферического цианоза от центрального (при заболеваниях органов дыхания) можно воспользоваться такими приемами, как массаж мочки уха и вдыхание кислорода. После массажа мочки уха до появления «капиллярного пульса» при периферическом цианозе синюшность мочки исчезает, а при центральном сохраняется. Если после 5 — 12-минутного вдыхания чистого кислорода цианоз не исчезает, то это подтверждает наличие периферического (сердечного) цианоза.

Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 3386 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!