|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Визуальный и макроскопический осмотр поверхности излома

|

|

Лабораторные работы по дисциплине

«Основы материаловедческой экспертизы»

Лабораторная работа № 1

ВИЗУАЛЬНЫЙ И МАКРОСКОПИЧЕСКИЙ ОСМОТР ПОВЕРХНОСТИ ИЗЛОМА

Визуальное изучение заключается в осмотре поверхности излома невооруженным глазом и позволяет выявить общий характер строения излома, достаточно крупные дефекты материала и т. п. Визуальный осмотр применяется как самостоятельный метод анализа изломов, а также является необходимой и обязательной первой стадией всех других методов анализа излома.

Визуальный осмотр издавна применяется для оценки изломов, поскольку при этом можно получить ценные данные о качестве, а также о причинах и характере разрушения материала. В последнее время возможности визуальной оценки изломов возросли за счет того, что происхождение различных неровностей на поверхности изломов, например, «рубцов», «ступенек», «шевронов», «гипербол» и т. п. объяснено в ряде работ.

Наиболее интенсивно изучалось происхождение и значение различных особенностей в строении усталостных изломов. Продолжает развиваться также изучение строения изломов, имеющих дефекты, обусловленные процессами производства и обработки материала.

Особенно тщательному осмотру излом подвергается в тех случаях, когда анализ излома является одной из стадий определения действительных причин разрушения детали в эксплуатации.

Все замеченные особенности строения наносят на схему излома или его фотографию. Анализируя и суммируя целый ряд обнаруженных особенностей, можно прийти к правильным заключениям.

Излом следует тщательно охранять от механических повреждений и дальнейшего окисления: сильно забитая, окислившаяся или загрязненная поверхность излома может сделать невозможным его изучение.

Для анализа разрушения и исследования излома желательно иметь все части разрушенной детали в том виде, в каком они были обнаружены после поломки детали или узла, в котором работала аварийная деталь, а также все поврежденные детали из других узлов.

Детали и в особенности их изломы очищают от грязи, масла, копоти, ржавчины и каких-либо посторонних отложений только после тщательного осмотра излома и поверхности' исследуемых деталей в том виде, в каком они были получены непосредственно после разрушения.

Наличие окислов, следов затекшего масла, краски и т. п. на поверхности излома может указывать на границу трещины, возникшей в детали при изготовлении или на первых этапах ее работы. Наличие следов затекшей в трещину краски, окислов и т. д. помогает судить также о пути и скорости распространения трещины.

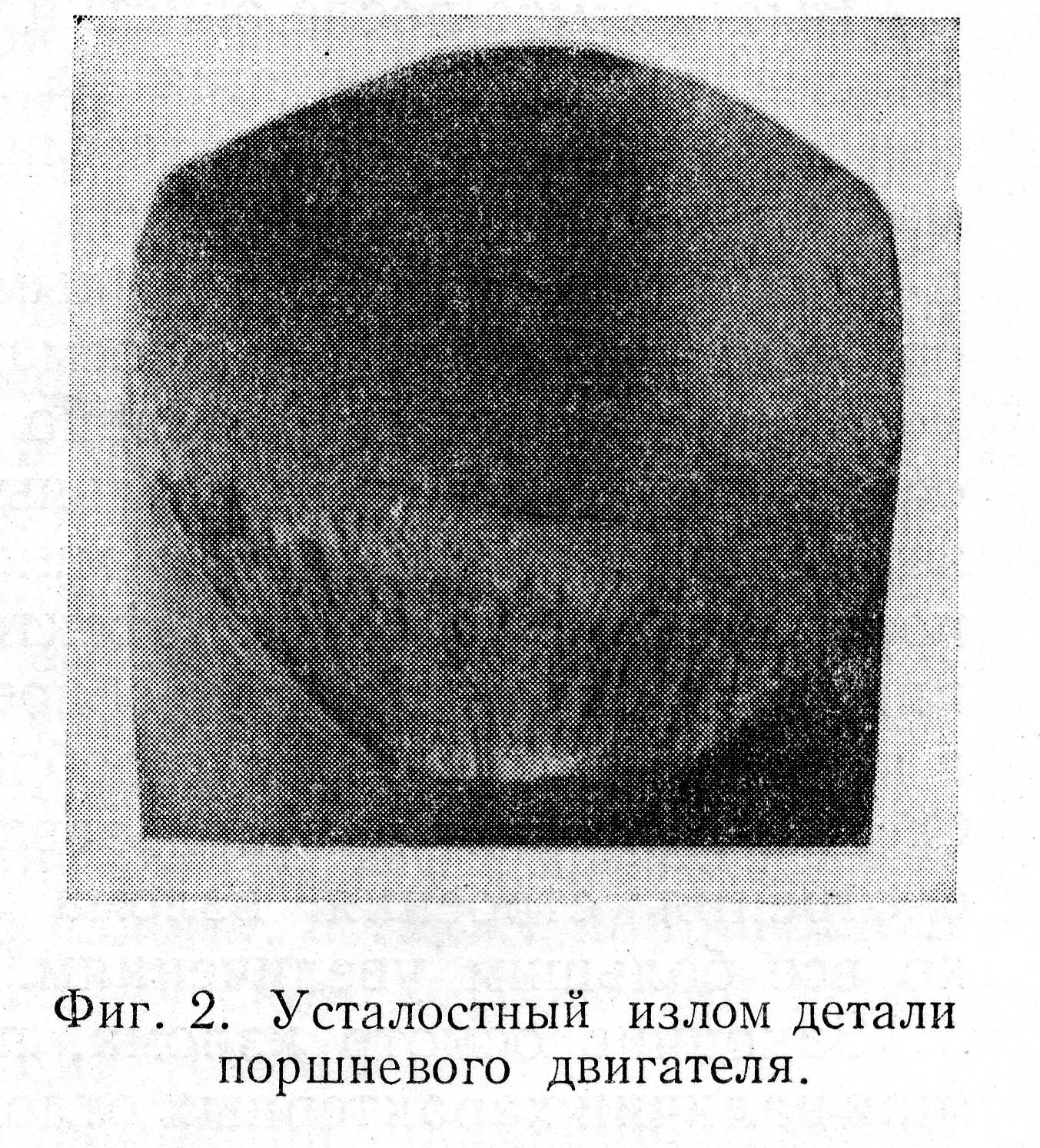

На рис. 1 показан усталостный излом детали из стали 20ХНЗА, работавшей на циклический знакопостоянный изгиб. Наличие границы затекшего в трещину масла указывает на постепенное развитие разрушения.

| Рис. 1. Усталостный излом детали поршневого двигателя |

После осмотра излома в нетронутом виде со следами масла, грязи и т. п. его аккуратно очищают от посторонних налетов, промывая в каком-либо растворителе; лучшими являются специальные комбинированные растворители (например, РДВ по ГОСТ 4399-48, Р5 по ТУ МХП 2191-50 и др.). Для этих же целей можно использовать бензин, спирт. Очистка производится многократным погружением в жидкость и протираниемволосяной щеткой. После промывки излом просушивают. Имеющиеся на изломе стального образца окислы удаляют, погружая его на несколько минут в 20%-ный раствор серной кислоты с добавкой «ЧМ» по ТУ МНП 521 -54 (добавка «ЧМ» замедляет травление); изломы алюминиевых образцов очищают в 10%-ном растворе щелочи (NaОН, КОН). При фрактографическом изучении поверхности излома или исследовании строения его профиля не cледует излом очищать серной кислотой или другими реактивами, растворяющими металл.

Если разрушение произошло во влажной атмосфере или при низкой температуре, то, чтобы избежать окисления поверхности, излом следует, если это возможно, немедленно, не промывая, высушить, например, в струе теплого воздуха.

Изломы, покрытые окислившимся, закоксовавшимся маслом или грязью, можно очистить резинкой (стальных деталей — чернильной, деталей из легких сплавов — простой).

Выявляемое после очистки поверхности более детальное строение излома также отмечается на схеме или фотоснимке. При осмотре излом наклоняют под разными углами к наблюдателю, что дает возможность яснее определить рельеф различных участков излома и выявить участки с различным блеском. После осмотра излома невооруженным глазом его просматривают через лупу пяти-десятикратного увеличения, желательно с большим полем зрения, при косом освещении объекта. Отдельные участки излома просматриваются затем под бинокулярным микроскопом при линейном увеличении порядка 20—80; мелких дефектов материала на изломе в виде включений, пор, а также подробное изучение строения фокуса излома в некоторых случаях целесообразно проводить при увеличении до 120. Общим правилом при пользовании оптическими приборами для рассмотрения строения излома должен быть постепенный переход ко все большим увеличениям.

Закончив осмотр излома, приступают к фотографированию его, (при наличии характерных отложений излом целесообразно сфотографировать и до очистки), которое также следует производить при косом освещении объекта. Наилучший угол освещения фотографируемой поверхности выбирают в каждом случае разный в зависимости от характера неровностей на поверхности и от необходимости наиболее четко передать на фотоснимке ту или другую особенность в строении излома. Кристаллические изломы лучше фотографировать в затемненном поле, так как яркие блики на снимке уменьшают четкость изображения. Увеличение выбирают, исходя из степени «гладкости» поверхности и общих габаритов детали или образца, при этом часто нецелесообразно стремиться к большим увеличениям, чтобы не снижать глубину изображения. Обычно четкая картина макростроения излома получается при увеличении не более 10, а при фотографировании изломов из цветных сплавов, имеющих, как правило, особенно шероховатую поверхность, не более 5. При фотографировании отдельных участков изломов можно применять и большие увеличения однако, обычно не выше 16—20.

Таким образом, визуальное и макроскопическое изучение излома рекомендуется производить в следующем порядке.

1. Осмотр неочищенного излома невооруженным глазом при

помощи лупы 5—10-кратного увеличения и бинокулярного микро

скопа при увеличении 20—40.

2. Фотографирование неочищенного излома (может быть заменено

зарисовкой схемы).

3. Промывка, очистка и просушка излома.

4. Осмотр очищенного излома невооруженным глазом при помощи лупы 5-10-кратного увеличения, бинокулярного микроскопа при увеличении 20—80 и отдельных участков излома при увеличении 80—120.

5. Фотографирование излома и отдельных участков его поверхности.

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 1412 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!