|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Вологда - один из древнейших городов Русского Севера

|

|

Датой основания Вологды принято считать 1147 год, когда, по преданию, вологодский чудотворец Герасим пришел на реку Вологду, на “великий лес” и застал там деревянную церковь Воскресенья, вокруг которой и раскинулся “средний посад малого торжка”.

Вологодский кремль - историко-архитектурный ансамбль в центральной части Вологды, заложенный как крепость. Каменный детинец Вологды начал сооружаться в 1566 г. по приказу Ивана IV (Грозного) в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название крепости — Насон-город. Руководить работами был приглашён английский инженер Хемфри Локк, по другим сведениям русский инженер Размысл Петров. Царь собирался создать здесь свою резиденцию.в 1567 г. по приказу царя Ивана Грозного и игравший роль оборонительного укрепления в XVI—XVII в.в..

Территория кремля ограничивалась с севера рекой Вологдой, с юго-востока был прорыт ров — современная река Золотуха, на юге граница проходила по современной Октябрьской улице, где также был прорыт ров, на западе граница проходила по современной Ленинградской улице, где был прорыт ров и насыпаны земляные валы. Строительство сооружений кремля было прервано в 1571 г. после неожиданного отъезда царя из Вологды. К этому времени возвели каменную стену с девятью башнями с юго-восточной стороны, две башни с пряслами между ними на юго-западном углу. Внутри детинца был построен каменный соборный храм — Софийский собор и деревянный царский дворец с церковью Иоакима и Анны. На месте недостроенных стен был поставлен деревянный острог с 21 (по другим сведениям 23) шатровой башней. Полностью каменной была стена с юго-востока и частично с северо-запада. Недостроенный кремль поражал своими размерами. В 1612 г. при набеге поляков и литовцев сгорела часть стен и башен. В 1632 г. острог был обновлён новыми деревянными стенами.

В 1657 г. при царе Алексее Михайловиче были нарублены на восточных каменных башнях деревянные верхи, а между ними — деревянные стены. Южная стена была выстроена вновь. Между Обуховской и Пороховой угловыми каменными башнями выстроены три деревянные башни, из них средняя, Борисоглебская, — проезжая, две крайние — глухие. Западная стена имела две угловые башни: Пороховую каменную башню южной стены и деревянную угловую башню на берегу реки Вологды. Между ними были четыре промежуточные башни: одна каменная, постройки XVI в., с новой деревянной надстройкой и три новые, деревянные.

Северная стена имела между угловыми пять деревянных башен, одна из которых Софийская-проходная. Между башнями шла деревянная стена. Крепостные стены имели 11 каменных башен XVI в. с деревянными шатровыми надстройками XVII века и 12 деревянных башен, построенных вновь.

Планировка улиц внутри кремля определялась направлением главных дорог: от Спасских ворот к Софийскому собору и Ильинским воротам, от Пятницких ворот к Пятницкой церкви и Пятницкому проезду, от Благовещенских ворот к Благовещенской церкви и далее к западной стене. Между главными магистралями устраивались жилые улицы и проезды. Центральной площадью кремля являлась Соборная, ныне Кремлёвская площадь. На ней располагались: Софийский собор, архиерейские палаты и царский дворец.

Вдоль восточной стены, идущей по берегу реки Золотухи, внутри кремля размещались государственные службы: изба съезжая, дьячая с комнатой на подклете, с сенями (канцелярия воеводы); избушка писчая, опальная тюрьма. Позади них стояли восемь государевых житниц, в которых хранился хлеб, собранный в виде податей с уездных людей. Напротив глухой каменной башни, стояла изба губная с сенями — здесь заседали губные старосты, ведающие уголовными, или губными, делами. Подле неё находился тюремный двор, обнесённый тыном. Там же располагались изба казённая, где вершили финансовые дела, и изба таможенная, где собирали государеву пошлину. Между Пятницкой и Спасской башнями находилась Торговая площадь. На ней в 1627 г. было одиннадцать торговых рядов. В 1711 г. их стало уже двадцать два. В городе не помещались все ряды, и их стали строить на берегу реки Золотухи. Назывались ряды по товару: калашный, пряничный, мясной, соляной, рыбный, коробейный, свечной, горшечный, суконный, ветошный и другие. В каждом ряду было по нескольку лавок. Между Спасской и Вологодской угловой башнями находился Гостиный двор. В 1627 был огорожен забором.

На дворе была церковь Петра и Павла и стояли государевы амбары, рубленные в одну стену и под одну кровлю на подклетях, у верхнего этажа была галерея, ограждённая перилами. Здесь же размещались две гостиные избы с комнатами, в которых жили лица, ведающие продажей казённых товаров. Помещения Гостиного двора предназначались не только для хранения и продажи казённых товаров, но и для предоставления в аренду иногородним и иностранным ку

В 1657 г. отмечалось, что уже не было деревянных стен с северной и западной сторон. Каменные башни и стены сильно разрушились. К этому времени крепость уже потеряла своё значение. Камень, кирпич используются для строительства церквей и гражданских зданий. После паводка реки Вологды в 1670 г, когда весенние воды размыли земляной вал крепости от Водяных ворот до Ильинского рва, крепость больше не восстанавливалась. В 1780 г. часть каменных башен ещё существовала. Но в 1822 — 1823 г. при генерале-губернаторе Брусилове при устройстве бульваров разбирается последняя башня вологодской крепости — Пороховая башня. Рвы на современных Октябрьской и Ленинградской улицах засыпаны.

Вологодский епископ Иосиф II (Золотой или Золотов Иоанн) разворачивает масштабное строительство в кремле в 60-70- х годах XVIII в. В период с 1764 по 1769 стараниями ярославских, прилуцких и вологодских каменщиков появляется главное здание Архиерейского двора, личные апартаменты епископа – Иосифовский корпус. Именно здесь до революции жили вологодские архиереи. В настоящее время в Иосифовском корпусе проходят торжественные мероприятия, чествования знаменитых людей города, вручение государственных наград, презентации книг. Также в Иосифовском корпусе представлена портретная галерея знаменитых купцов города - Засецкого, Волкова, Левашова.

В зданиях Архиерейского подворья размещены экспозиции Вологодского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. Комплекс Архиерейского двора, церковь Покрова XVIII века, построенная на месте одноимённой церкви с пределом Иоакима и Анны, бывшим в XVI в. самостоятельным дворцовым храмом. В Архиерейском дворе находятся основные экспозиции Вологодского музея-заповедника.

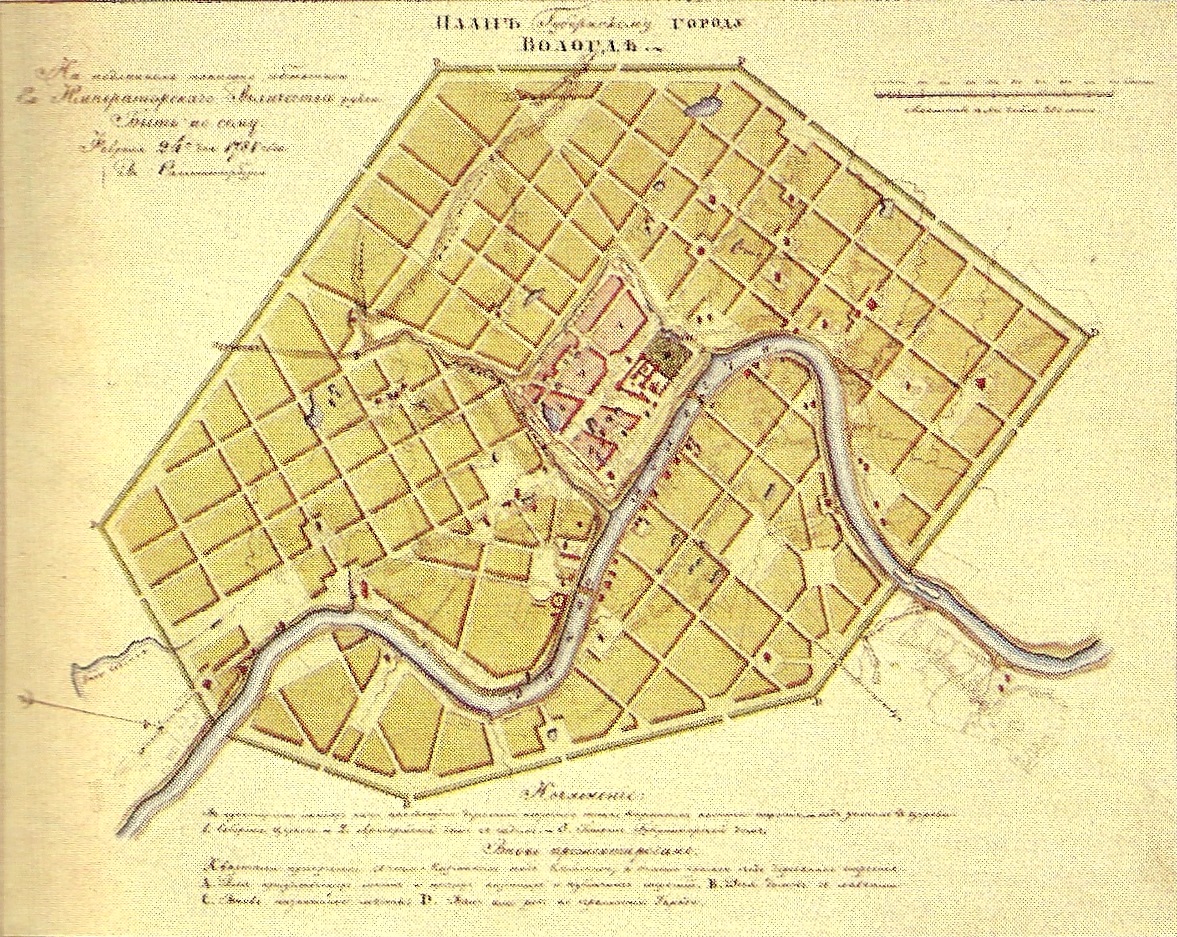

Первый генеральный план Вологды 1780 г. основывался на сохранившиеся каменные стены кремля. Его территория принята за композиционный центр. Он него расходились радиальные улицы — лучи: Центральная улица — Пятницкая начинается от Софийского собора, Восточная радиальная улица идёт от Соборной площади по Большой Благовещенской улице (современная улица Батюшкова и Глинковской набережной (улица Мира). Петербургская (Ленинградская улица) должна была стать западной радиальной улицей.

Сегодня территория кремля - исторический и торговый центр Вологды, носит название Город (Насон — город). Следы оборонительных сооружений сейчас можно увидеть в виде рвов — прудов парка и реки Крепость до наших дней не дошла, но планировка повторяет расположение фортификационных сооружений.

На территории кремля сохранились современные ему памятники. Один из них- Софийский собор. Собор располагается пятиглавый Софийский собор, построенный в 1568—1571 г.г. по приказу Ивана Грозного Это самое древнее сохранившееся здание Вологды. В интерьере храма сохранились фрески конца XVII в. расписанные артелью Дмитрия ПлехановаРядом с собором расположена высокая восьмигранная колокольня, сооруженная в 1659 г. Верхняя ее часть была завершена гораздо позже – в 1896 г. На колокольне сохранились колокола XVII в. Над ними располагается смотровая площадка, откуда открывается великолепный вид на старинный город Сегодня собор действует как музей (Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник).

К колокольне примыкает комплекс зданий Архиерейского Подворья: Надвратная Воздвиженская церковь (1687—1692), Архиерейские Палаты, или Симоновский корпус, с церковью Рождества Христова (1667—1670), Экономский корпус (1657—1659), Гаврииловский корпус (конец XVII в.), Иринеевский корпус (начало XVIII в.) и палаты Иосифа Золотого (XVIII в.), названные так по именам архиепископов, при которых велось строительство. Подворье построено в виде крепости, крепостная стена начинается от колокольни и заканчивается, почти замыкаясь, Воскресенским собором (1772—1776), построенным в стиле барокко.

В Вологде много памятников. Среди них следует отметить – Памятник первому городскому фонарю.

Памятник посвящен 100-летию электрического освещения Вологды и представляет собой скульптурную композицию из фонарного столба в натуральную величину и писающей на него дворняги.

Птица Говорун

Скамейка влюблённых

Скамья примирения

Памятник букве «О»

Памятник 800-летию Вологды

Памятник поэту Николаю Рубцову. Автор памятника - череповецкий скульптор А.М.Шебунин. Памятник поэту Рубцову Николаю Николаевичу (1936-1971) выполнен из бронзы и открыт в1998 г.

Памятник поэту Константину Батюшкову

Никогда не бывавший в нашем крае человек слово Вологда связывает со словами “вологодское масло” и “вологодское кружево”. Традиции маслоделия продолжают крупные предприятия пищевой промышленности Вологды, Череповца, Сокола. С начала XIX века в Вологде зародилось кружевоплетение. Вологодские кружева представлены кружевной фабрикой "Снежинка".

Музей кружева

Музей сказок

Крупнейшим музеем области является Вологодский государственный историко-архитектурныи и художественный музей-заповедник, созданный в 1923 г. Основная часть экспозиций и выставок музея-заповедника расположена в зданиях Архиерейского двора. Музей-заповедник включает ряд специализированных филиалов: Дом-музей Петра I, загородная усадьба изобретателя первого летательного аппарата А.Ф.Можайского, «Шаламовский дом». Музеи «Мир забытых вещей» и «Дом купца Самарина» рассказывают о вещественном мире XVIII - XIX веков, культуре бытового поведения и досуга.

Музей «Мир забытых вещей»

«Шаламовский дом»

На выставке музея представлена коллекция русского и западно-европейского искусства XVII — конца XIX века.

Здесь же находится и Мемориальный музей В.Т.Шаламова, знаменитого вологодского писателя.

Дом Петра I

Дом купца Самарина

Дом А.Ф. Можайского

Экспозиция музея посвящёна вологодскому периоду жизни и деятельности известного русского изобретателя в области воздухоплавания А.Ф. Можайского (1825-1890). Музей размещается в усадьбе, называемой имение Котельниково и принадлежавшей супруге изобретателя Л.Д. Кузьминой. Экспозиция размещена в деревянном особняке середины XIX в. Именно там были произведены расчёты и опыты, ставшие первым шагом к созданию моноплана – летательного аппарата тяжелее воздуха. В доме-музее располагается также выставка «Вклад вологжан в развитие авиации и космонавтики», рассказывающая об уроженцах Вологодской земли, которые посвятили свою жизнь воздухоплаванию. Среди них выдающийся советский авиаконструктор С.В. Ильюшин, лётчики — герои Гражданской и Великой Отечественной войны. Прослежен путь от первого российского самолёта до старта космической ракеты «Восход-2» с вологжанином на борту — командиром корабля космонавтом П.И. Беляевым.

Филиал открыт 4 ноября 1986 года. Музей расположен на 12 – ом километре Пошехонского шоссе в посёлке Можайское Вологодского района. К музею примыкает парк, основанный в 1861 году на площади 3 га с прудами, липовыми и дубовыми аллеями.

Музей деревянного зодчества был открыт в 1992 г. Ландшафт музейной территории включает в себя все основные природные формы, характерные для Вологодской области. В музее собраны деревянные строения XIX в. («шестистенки», «пятистенки», бани, амбары и другие постройки), привезенные из отдаленных северо-восточных районов области и представляющие вековой уклад крестьянской жизни на Русском Севере. В избах, находящихся в музейной деревне, представлены подлинные орудия и инструменты сельского труда, предметы крестьянского быта. На территории музея проводятся фестивали, этнографические и фольклорные праздники, театрализованные представления.

Дом Волкова

Этот дом, один из памятников деревянного зодчества Вологды XIX века, является частью комплекса памятников усадьбы Волкова. Здание П-образное, стоит на кирпичном цоколе, в плане с двумя флигелями. Фасады здания различны. Со стороны улицы, своего главного фасада, особняк выдержан в парадных ампирных формах. Центр выделен шестиколонным портиком и тонко декорированными окнами. Дворовой фасад дома проще, но зато с характерным для купеческих провинциальных особняков крыльцом зонтом. Любопытно то, что залы дома сохранили изразцовые печи, украшенные сюжетными рельефами.

Дом купца Шахова

Постройка 1892. У дома трёхчастная композиция фасада и характерная для второй половины прошлого столетия резьба. Фронтоны с резными «полусонцами» украшают входные части здания. Редкий для Вологды тип четырёхквартирного дома. Памятник федерального значения.

Дом Генерал-Губернатора

Выдающиеся произведения европейского и русского искусства XVIII-XX веков экспонируются в Вологодской картинной галерее, которая является крупнейшим художественным музеем на севере страны.

В коллекцию галереи входят работы выдающихся русских и зарубежных художников Дж.Доу, В. М. Васнецова, М. В. Нестерова, М. А. Врубеля,А. Н. Бенуа, А. А. Борисова, М. П. Клодта, Н.А. Клодта,, А. И. Куинджи, К. Я. Крыжицкого, И. К. Айвазовского, И. И. Левитана,С. Ю. Жуковского,В. В. Верещагина, И. Е. Репина, В. Д. Поленова, М. Х. Аладжалова, И. П. Богданова.

Представлены картины вологодских художников Д. Т. Тутунджан,В. Н. Корбакова,Г. И. Попова, Я. Ю. Крыжевского, А. В. Пантелеева.

О важном историческом событии XX века - пребывании в Вологде в 1918 г. посольств стран Антанты рассказывает частный «Музей дипломатического корпуса».

Музей аптечного дела Вологодского края. Появление музея в 2004 году связано с 330-летием со дня открытия первой Вологодской аптеки. Экспозиция выставки состоит из аптечного оборудования и фотоматериалов от позапрошлого века до наших дней. Также, в выставочном зале музея, можно увидеть пузырьки из-под лекарств и старинные рецепты, собранные в Вологодской области. Посмотреть экспозицию можно самостоятельно или с увлекательным рассказом и чаепитием с витаминным настоем из целебных трав.

Национальный парк «Русский Север»

Создан в 1992 г. Общая плошадь парка составляет 166,4 тыс. га. Администрация парка находится в районном центре, городе Кириллове.

Территория, на которой расположен парк, известна как одна из древнейших освоенных человеком на северной Руси. К эпохе мезолита - среднекаменного века - отнесено одно из известных археологических поселений на реке Модлоне - Погостище I.

В настоящее время на территории парка расположен уникальный историко-культурный комплекс, включающий древние миграционные и торговые пути, сконцентрированные вдоль них археологические памятники и исторические села, многочисленные памятники природы, такие как гора Маура, гора Ципина и Сокольский бор (ландшафтные памятники природы), гора Сандырева (геологический памятник природы) и Шалго-Бодуновский лес (ландшафтный заказник).

Территория парка расположена в пределах главного водораздела между бассейнами Северного Ледовитого и Атлантического океанов, она изобилует озерами (более 50) и малыми реками, являющимися притоками крупных рек - Северной Двины, Онеги, Шексны. По территории парка проходит знаменитая Северодвинская водная система, построенная в 1825-1828 г.г., памятник инженерной мысли, включающий в себя 5 искусственных каналов и 7 шлюзов.

В парке произрастает более 1000 видов высших растений, 200 видов мохообразных, 150 видов лишайников. Отмечено 60 видов редких растении, 8 из которых внесены в Красную Книгу. Особенностью флоры является наличие жизнеспособных популяций семейства орхидных, около 20 видов. В парке живет 270 видов позвоночных животных, 178 видов птиц, 50 видов млекопитающих. В водоемах встречается 29 видов рыб, 6 - амфибий.

На территории национального парка зарегистрировано более семидесяти памятников истории и архитектуры. Два уникальных лесных массива — Шалго-Бодуновский лес и Сокольский бор.

Гора Сандырева (геологический памятник природы), что находится вблизи села Горицы, недалеко от горы Мауры.

Гора Маура — ландшафтный памятник природы с часовней на вершине. Особый интерес представляет восхождение на гору Маура. У подножия горы взору открывается прекрасный пейзаж на Волго-Балтийский водный путь. Если подняться на колокольню, можно увидеть панораму: всё Сиверское озеро и Кирилло-Белозерский монастырь лежат как на ладони. На вершине горы - рубленая часовенка во имя св. Кирилла и Ферапонта. Рядом с часовней - камень св. Кирилла с отпечатком, напоминающим оттиск человеческой ноги. Говорят, это след ангела. Рекомендуется разуться и приложиться к отпечатку, загадав при этом желание.

Дата публикования: 2015-07-22; Прочитано: 4104 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!