|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Подтип Позвоночные, или Черепные

|

|

К нему относятся почти все известные хордовые животные, которых объединяет ряд черт строения:

1. Кожа и мускулатура оформляют тело позвоночных снаружи, придают форму и защищают от внешних воздействий. Кожа покрывает тело, непосредственно контактируя с окружающей средой. Она имеет два слоя: эпидермис и собственно кожу. Эпидермис всегда многослойный, часто содержит железы, из него образуются волосы, когти, полые рога, перья, роговые чешуйки и т. д. Собственно кожа составляет основную часть кожи, в ней образуются чешуйки рыб и рога оленей, а также происходит отложение в запас жира. Мускулатура делится на скелетную, обеспечивающую перемещение тела в пространстве, и мускулатуру внутренних органов, которая способствует продвижению пищи по пищеварительной трубке, крови по сосудам и т. д.

2. Скелет позвоночных делится на осевой скелет, скелет головы и скелет конечностей. На начальных этапах развития осевой скелет представлен хордой, которая впоследствии замещается хрящевым или костным позвоночником. Скелет головы образован мозговым скелетом и челюстями, у рыб имеются также жаберные дуги. Конечности у позвоночных парные (у рыб — плавники, у наземных — пятипалые конечности), представлены скелетами поясов конечностей и свободных конечностей.

3. Пищеварительная система позвоночных имеет вид трубки, состоящей из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка и кишечника. В пищеварительную трубку открываются протоки трех типов пищеварительных желез: слюнных (есть только у наземных позвоночных), печени и поджелудочной железы. Помимо расщепления пищи, печень участвует в обмене веществ и обезвреживании продуктов распада, а поджелудочная железа является также и эндокринной железой, регулирующей концентрацию сахара в крови.

4. Дыхательная система рыб представлена жабрами, сидящими на жаберных дугах. Увеличение поверхности газообмена происходит за счет выпячиваний межжаберных стенок — жаберных лепестков. Наземные позвоночные дышат с помощью легких.

5. Кровеносная система замкнутая, имеет мышечный насос — сердце.

6. Выделительная система образована почками, мочеточниками и мочевым пузырем. У рыб выделение также может происходить через жабры.

7. Нервная система позвоночных делится на центральную и периферическую. Центральная нервная система образована головным и спинным мозгом, а периферическая — нервами и нервными узлами (ганглиями). Головной мозг большинства позвоночных делится на передний, промежуточный, средний, продолговатый мозг и мозжечок. Органы чувств позвоночных — это органы зрения (парные глаза), слуха, обоняния, вкуса, осязания, боковая линия. Позвоночным свойственны сложные формы поведения.

8. Все позвоночные — раздельнополые животные. Половая система самок состоит из парных яичников и яйцеводов, а у самцов имеются парные семенники и семявыводящие каналы, которые сливаются с мочевыделительными путями. Развитие у позвоночных может быть как прямым, так и непрямым.

Подтип Позвоночные включает шесть классов: Хрящевые рыбы, Костные рыбы, объединенные в надкласс Рыбы, а также Земноводные, Пресмыкающиеся, Птицы и Млекопитающие.

Надкласс Рыбы объединяет первичноводных позвоночных животных с обтекаемой формой тела, покрытого чешуей. Рыбы способны к активному передвижению с помощью плавников. У них имеются как парные (грудные и брюшные), так и непарные (спинной, хвостовой, анальный) плавники. Скелет рыб представлен позвоночником с более или менее развитыми ребрами, черепом с жаберными дугами и челюстями, а также скелетами конечностей. Питание рыб осуществляется за счет активного захвата пищи с помощью подвижных челюстей. У рыб пожизненно сохраняется жаберное дыхание. Также у них имеется особый орган чувств — боковая линия, с помощью которого рыбы ощущают колебания воды и распознают в окружающей среде различные предметы. Орган слуха у рыб представлен тремя полукружными каналами. Их ноздри не сообщаются с дыхательной полостью, а обслуживают только орган обоняния.

В зависимости от того, какой тканью образован скелет рыбы, надкласс делят на два класса: Хрящевые и Костные рыбы.

Класс Хрящевые рыбы. Сравнительно немногочисленная группа рыб (около 730 видов), скелет которых пожизненно остается хрящевым. Форма тела чаще веретенообразная, тело покрыто чешуей. На голове имеются ноздри, глаза, ротовое отверстие, 5-7 пар жаберных щелей. Парные плавники представлены грудными и брюшными, а непарные — спинным и хвостовым. Верхняя лопасть хвостового плавника больше нижней (рис. 4.154).

Скелет хрящевых рыб состоит из черепа и позвоночника с прикрепленными к нему ребрами и скелетами конечностей. Череп представителей класса состоит из мозговой части, жаберных и челюстных дуг. Позвоночник делится на два отдела: туловищный и хвостовой. В туловищном отделе к позвоночнику прикрепляются короткие ребра. Кроме того, имеются пояса парных конечностей (грудных и брюшных плавников), состоящих из небольших хрящей, к которым прикрепляются палочковидные хрящи — лучи плавников (рис. 4.155).

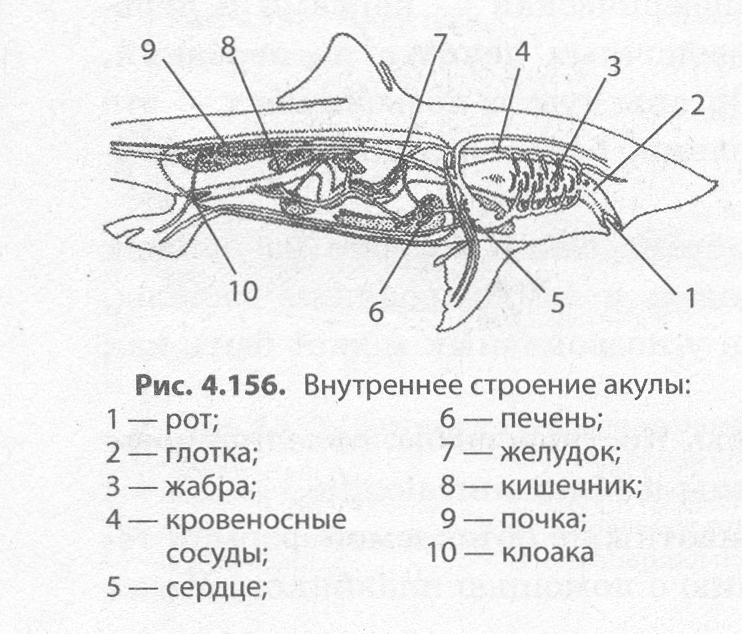

Пищеварительная система состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, разделенных спиральным клапаном, и заканчивается клоакой. Большинство хрящевых рыб — хищники. Их подвижные челюсти снабжены зубами. Спиральный клапан находится на границе между тонким и толстым кишечником и замедляет движение пищи, тем самым улучшая ее расщепление и усвоение. С кишечником связаны две пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа (рис. 4.156).

Дыхание у хрящевых рыб жаберное. Жаберные щели, в отличие от ланцетников, открываются наружу отдельными отверстиями.

Кровеносная система у представителей класса замкнутая, сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка. Кровь из сердца поступает в жаберные артерии, где обогащается кислородом и далее разносит его ко всем внутренним органам.

Выделительная система хрящевых рыб состоит из почек и мочеточников, впадающих в клоаку. Удаление аммиака, образующегося в процессе жизнедеятельности, частично происходит и через жабры.

Нервная система хрящевых рыб делится на центральную и периферическую. К центральной нервной системе относятся головной и спинной мозг. Головной мозг делится на пять отделов (передний, промежуточный, средний, мозжечок и продолговатый). У хрящевых рыб имеются органы зрения (глаза), слуха (внутреннее ухо), обоняния (обонятельные мешки) и движения (боковая линия). Орган слуха у хрящевых рыб представлен перепончатым лабиринтом и тремя полукружными каналами, расположенными во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Хрящевые рыбы — раздельнополые животные, оплодотворение у них внутреннее. Некоторым представителям свойственно живорождение.

К данному классу относятся надотряды Акулы и Скаты. Основные отличия скатов от акул: уплощение тела в спинно-брюшном направлении, расположение жаберных щелей на брюшной стороне, слабое развитие хвостового плавника.

Представителями надотряда Акулы являются китовая акула, катран, тигровая акула, акула- пилонос, а к надотряду Скаты относятся хвостокол, обыкновенный электрический скат, звездчатый скат и гигантский морской дьявол.

Роль хрящевых рыб в природе и в жизни человека. Хрящевые рыбы являются важным звеном в экологических системах морей и океанов, некоторых представителей употребляют в пищу и используют в медицинских целях; столкновение с ними опасно для человека.

Класс Костные рыбы включает подавляющее большинство представителей надкласса Рыбы (около 20 тыс. видов), населяющих пресные и соленые водоемы. Их скелет в той или иной степени костный, в нем имеются костные жаберные крышки, прикрывающие жабры. Тело костных рыб покрыто чешуей различного строения, причем размеры чешуек увеличиваются с возрастом рыбы. Для костных рыб характерны парные (грудные и брюшные) плавники, а также непарные (спинной и анальный) (рис. 4.157).

Скелет костных рыб состоит из скелета головы, туловища и скелетов плавников. В скелете головы, как уже упоминалось выше, кроме мозговой части, жаберных дуг и челюстей, есть жаберные крышки. Позвоночник образован костными позвонками, он делится на туловищный и хвостовой отделы. Со спинной стороны в позвоночнике имеется канал, в котором проходит спинной мозг, и остистые отростки. В туловищном отделе к нижним отросткам позвонков прикрепляются ребра, а в хвостовом отделе эти отростки образуют канал для хвостовой вены. В отличие от хрящевых, скелет грудных плавников костных рыб может сочленяться с осевым скелетом с помощью поясов плавников.

У большинства костных рыб имеется плавательный пузырь, обеспечивающий изменение объема тела и его плотности, что дает возможность подниматься и опускаться в толще воды. У части рыб сохраняется связь пузыря с пищеводом (открытопузырные рыбы), а у других она утрачивается (закрытопузырные рыбы) (рис. 4.158).

Пищеварительная система костных рыб образована ротовой полостью, глоткой, пищеводом, желудком и кишечником, открывающимся наружу анальным отверстием. Челюстные и другие кости многих рыб вооружены зубами. Ротовая полость слабо отграничена от глотки, ведущей в короткий пищевод. Желудок имеет различные формы и размеры, однако у некоторых рыб выражен слабо. Разделение на тонкий и толстый кишечник у костных рыб выражено слабее, чем у хрящевых. В начале кишечника могут иметься слепые выросты, увеличивающие поверхность пищеварения. В кишечник открываются протоки печени и слабо выраженной поджелудочной железы (рис. 4.159).

Дыхание у костных рыб жаберное, хотя у некоторых представителей есть и легкие. Жабры костных рыб имеют не только жаберные лепестки, обеспечивающие процесс газообмена, но и жаберные тычинки, которые защищают жабры от засорения. Дыхание осуществляется благодаря движениям жаберных крышек и рта, а также току воды в процессе перемещения рыбы в толще воды.

Кровеносная система костных рыб замкнутая. Сердце двухкамерное, состоит из предсердия и желудочка.

Выделительная система состоит из почек и мочеточников, сливающихся перед выходом наружу в один канал, который открывается наружу отдельным отверстием позади анального. У некоторых рыб имеется и мочевой пузырь. Частично выделение продуктов обмена веществ может происходить через жабры и кожу.

Нервная система костных рыб примитивнее, чем у хрящевых, так как головной мозг несколько меньше и имеет выраженные обонятельные доли. Органы чувств представлены органами зрения (глаза), слуха (внутреннее ухо), обоняния, вкуса и движения (боковая линия). Глаза имеют плоскую роговицу и круглый хрусталик, который для лучшего видения предмета меняет свое положение внутри глаза. Орган слуха у костных рыб представлен перепончатым лабиринтом и тремя полукружными каналами. Боковая линия — это парные длинные каналы по бокам тела рыбы, которые образуют на голове сложную сеть. Наружу боковая линия открывается множественными отверстиями в чешуе и костях рыбы, а в ее глубине расположены многочисленные чувствительные клетки, воспринимающие волновые движения в воде.

Костные рыбы — раздельнополые организмы, которым свойственно наружное оплодотворение. Парные семенники и яичники снабжены особыми каналами, которые открываются наружу отдельно от мочевого отверстия. Икра у костных рыб, как правило, мелкая, с тонкой студенистой оболочкой.

Значительная часть рыб совершает кормовые или нерестовые миграции, например кета из Тихого океана заходит для нереста в Амур, а европейский угорь, наоборот, из пресных водоемов Европы и Северной Африки устремляется к Бермудским и Багамским островам. Из-за миграций этих рыб называют проходными. Некоторым костным рыбам свойственна забота о потомстве (трехиглая колюшка, морской конек и др.).

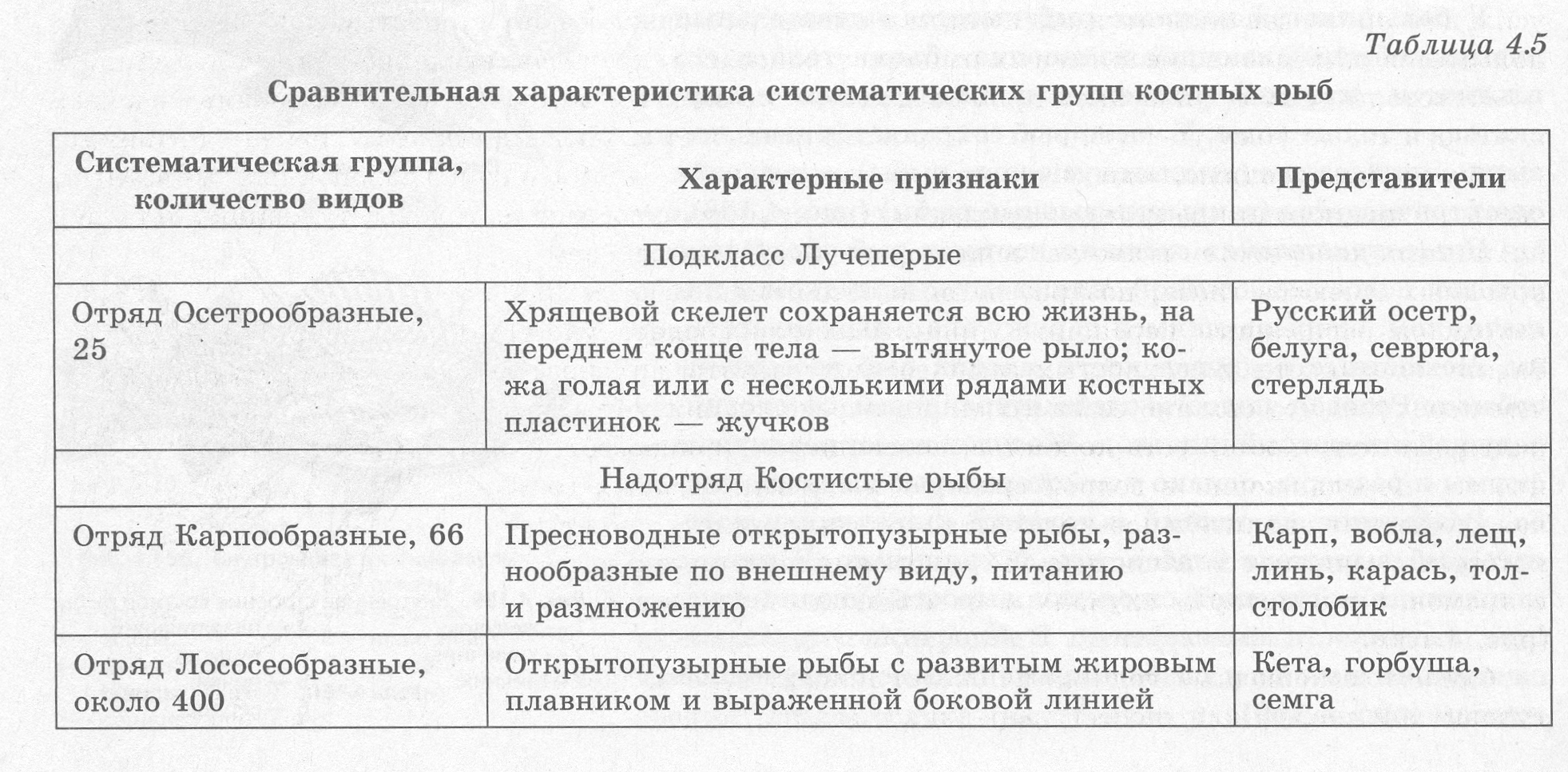

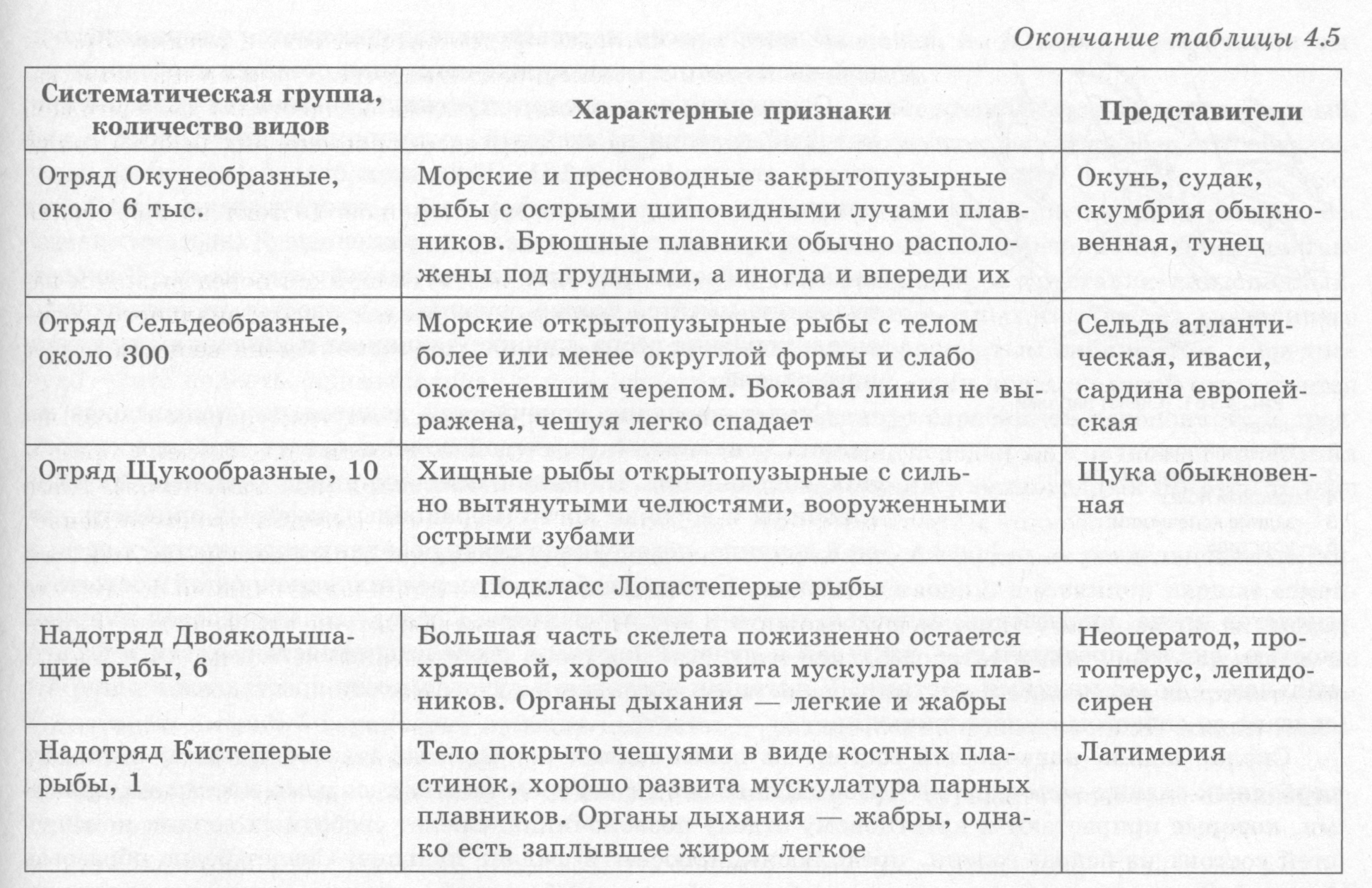

Классификация костных рыб. Класс Костные рыбы делят на два подкласса: Лучеперые и Лопастеперые. К первому относят большинство ныне живущих рыб, а ко второму — надотряды Двоякодышащие и Кистеперые рыбы (табл. 4.5).

Роль костных рыб в природе и в жизни человека. Костные рыбы играют важную роль в экологических системах пресных и морских вод, имеют промысловое значение (атлантическая и тихоокеанская сельдь, салака, сельдь-иваси, треска, пикша, навага, кета, горбуша, семга, форель, карась, толстолобик, плотва, тарань, вобла и др.). Вследствие избыточного промысла рыбы все больше уделяют внимание ее охране и разведению. Например, в рыбоводческих хозяйствах разводят карпов, тостолобика, лобаня, карася, а некоторых рыб переселяют из одних водоемов в другие, как кету. Рыб используют и для борьбы с вредителями риса, а также для его опыления, для усиления процессов биологической очистки водоемов. Большой популярностью в последнее время пользуется разведение аквариумных рыбок: остронотусов, дискусов, вуалехвостов, скалярий и др.

Некоторые рыбы могут быть промежуточными хозяевами возбудителей заболеваний человека и животных, поэтому употребление рыбы в пищу требует соблюдения правил гигиены питания.

Класс Земноводные, или Амфибии, включает около 4 500 видов позвоночных животных, часть жизненного цикла которых связана с водой. Их тело состоит из головы, туловища, двух пар пятипалых конечностей и хвоста (если выражен). На голове у земноводных имеются глаза, ноздри, ротовое отверстие. За глазами находятся барабанные перепонки, прикрывающие среднее ухо. Задние конечности у бесхвостых земноводных развиты сильнее, чем передние, что связано со способом их передвижения. Между пальцами конечностей есть кожистые перепонки — приспособление для передвижения в водной среде. Кожа у земноводных голая, содержит значительное количество кожных желез, секреты которых смачивают и защищают ее от проникновения микроорганизмов, а в некоторых случаях и выделяют ядовитые вещества (рис. 4.160).

Скелет земноводных делится на скелет головы (череп), скелет туловища и скелет конечностей (передних и задних).

В черепе кости мозгового отдела срастаются с верхнечелюстной костью, тогда как нижнечелюстная остается свободной.

Основную часть скелета туловища составляет позвоночник, который делится на шейный, туловищный, крестцовый и хвостовой отделы (рис. 4.161). В шейном отделе 1 позвонок, в туловищном — 7, в крестцовом — 1, а многочисленные позвонки последнего, хвостового отдела, выраженные у хвостатых земноводных, у бесхвостых срастаются в хвостовую кость. В скелете туловища имеется также грудина, а у хвостатых земноводных еще и короткие ребра, прикрепляющиеся к позвонкам туловищного отдела.

Скелет передних конечностей делится на скелет пояса передних конечностей (плечевой пояс) и скелет свободных передних конечностей. Плечевой пояс составляют парные лопатки, ключицы и вороньи кости (коракоиды), которые прикрепляются к грудине, обеспечивая связь передних конечностей с осевым скелетом. Скелет свободных передних конечностей состоит из скелетов плеча, предплечья, запястья, пясти и фаланг пальцев. Скелет плеча образован плечевой костью, скелет предплечья — локтевой и лучевой костями, а скелеты запястья, пясти и фаланг пальцев — более мелкими костями. У лягушки локтевая и лучевая кости срастаются в одну, что связано со способом ее передвижения.

Скелет задних конечностей состоит из пояса задних конечностей (тазового пояса) и скелета свободных задних конечностей. Тазовый пояс образован сросшимися тазовыми костями и хрящами, которые прирастают к крестцовому отделу позвоночника. Скелет свободных задних конечностей состоит из бедра, голени, предплюсны, плюсны и фаланг пальцев. Скелет бедра образован бедренными костями, скелет голени — большой и малой берцовой костями, а скелеты предплюсны, плюсны и фаланг пальцев — несколькими десятками более мелких костей. У лягушки кости голени срастаются в одну, как и в передних конечностях.

В связи со способом передвижения земноводных мускулатура у них достаточно хорошо развита, особенно на конечностях.

Пищеварительная система земноводных состоит из рото- глоточной полости, пищевода, желудка и кишечника. На челюстях и других костях ротоглоточной полости у земноводных имеются зубы, служащие для удержания пищи. Липкий язык прикрепляется передним концом, что обеспечивает возможность захвата пищи. В ротоглоточную полость открываются протоки слюнных желез, секрет которых служит для смачивания пищи, но не переваривания ее. Из ротоглоточной полости пищевой комок попадает по короткому пищеводу в сравнительно слабо выраженный желудок, где подвергается действию пищеварительных ферментов. В тонком кишечнике продолжается переваривание пищи под действием секретов печени и поджелудочной железы и происходит ее всасывание, тогда как в толстом осуществляется обратное всасывание воды. Толстая кишка открывается в клоаку (рис. 4.162).

Дыхание земноводных осуществляется с помощью легких и кожи (до 100% у безлегочных саламандр), а на ранних этапах развития им присуще жаберное дыхание.

Кровеносная система земноводных имеет два круга кровообращения и трехкамерное сердце, состоящие из двух предсердий и одного желудочка. В одно предсердие собирается артериальная кровь (обогащенная кислородом), а в другое — венозная (обедненная им), затем она одновременно впрыскивается в желудочек, откуда разделяется на три потока: артериальный, смешанный и венозный. Обогащенная кислородом кровь поступает к голове, смешанная — к органам, а венозная — к легким и коже.

Выделение у земноводных осуществляется при помощи почек, из которых мочеточники выносят мочу в клоаку, куда может открываться и мочевой пузырь.

Нервная система земноводных делится на центральную и периферическую. В отличие от рыб, у земноводных передний мозг разделен на два полушария, а мозжечок развит слабее, что обусловлено меньшим разнообразием движений на суше.

Органы чувств представлены органами зрения (глаза), слуха, обоняния, вкуса, осязания, боковой линией. Глаза у амфибий защищены веками и мигательной перепонкой, имеются также слезные железы. В отличие от рыб, роговица их глаз выпуклая, а хрусталик линзовидный, что обеспечивает более дальнозоркое зрение. Орган слуха земноводных состоит из внутреннего и среднего уха. Внутреннее ухо, как и у рыб, представлено перепончатым лабиринтом, а среднее ухо — это полость, примыкающая к перепончатому лабиринту, один конец которой открывается в ротоглоточную полость, а другой, выходящий наружу, затянут барабанной перепонкой. В среднем ухе находится единственная слуховая косточка — стремя, передающая звуковые колебания с барабанной перепонки в перепончатый лабиринт. Боковая линия у земноводных имеется только на личиночной стадии.

Для земноводных характерно только половое размножение. Амфибии — раздельнополые животные. Яичники самок с помощью яйцеводов открываются в клоаку, а у самцов парные семенники имеют общие протоки с почками и также открываются в клоаку. Размножение земноводных происходит в мелких, хорошо прогреваемых водоемах. Оплодотворение у них наружное, из икринок выводятся не похожие на взрослых особей головастики, то есть развитие непрямое. Для некоторых амфибий характерно явление неотении — размножение на личиночной стадии (амбистома и ее личинка — аксолотль).

Классификация земноводных. К земноводным относят три отряда: Хвостатые, Бесхвостые и Безногие (табл. 4.6).

Таблица 4.6

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 6377 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!