|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Сравнительная характеристика отрядов паукообразных

|

|

| Отряд, количество видов | Характерные признаки | Представители |

| Пауки, свыше 27 ООО | Тело делится на головогрудь и брюшко, с перетяжкой между ними; хелицеры крючковидные, с протоками ядовитых желез, педипальпы короткие; 8 простых глазков; 4 пары ходильных конечностей; органы дыхания — легкие и трахеи; на нижней стороне брюшка — паутинные бородавки | Домовой паук, паук-крестовик, тарантул, паук- серебрянка |

| Сенокосцы, 2500 | Тело расчленено на головогрудь и брюшко, перетяжка отсутствует; хелицеры клешневидные; ноги лаза- тельные | Сенокосец обыкновенный |

| Скорпионы, 600 | Тело расчленено на головогрудь и членистое брюшко с ядовитой иглой на конце; хелицеры клешневидные, педипальпы хватательные, с крупными клешнями; дыхание легочное | Пестрый скорпион |

| Акариформные клещи, 15 ООО | Тело или его часть слитные, дыхание кожное или трахейное | Чесоточный зудень, волосяные клещи, паутинный клещ |

| Паразитиформные клещи, 10 000 | Все части тела слиты в сплошной панцирь, у некоторых ротовой аппарат образует «головку» и состоит из режущих хелицер и педипальп, благодаря которым он прокусывает кожу | Таежный клещ, собачий клещ |

Роль паукообразных в природе и в жизни человека. Клещи — вредители сельскохозяйственных растений, портят запасы зерна, вызывают болезни животных, растений и человека, являются переносчиками ряда опасных заболеваний человека (клещевой энцефалит, возвратный тиф и др.).

Класс Насекомые. Наибольшая группа животных, которая объединяет свыше 1 млн видов, завоевавших все среды обитания. Тело насекомых покрыто хитиновым панцирем с тонким восковым налетом, который защищает их от высыхания, и расчленено на три отдела с явно выраженной сегментацией: голову, грудь и брюшко (рис. 4.144). На голове имеется одна пара усиков, выполняющих функции обоняния и осязания, а также пара сложных глаз, до трех простых глазков и ротовой аппарат. Форма усиков значительно варьирует, они могут быть нитевидными, чет- ковидными, гребневидными и т. п. Ротовой аппарат в зависимости от характера питания может быть грызущим (рис. 4.145), колющим, сосущим, лижущим и т. д.

Грудь насекомых образована тремя сегментами, каждый из которых несет пару конечностей. Грудные конечности могут быть ходильными, бегательными, прыгательными, копательными, собирательными и др. На последних двух отделах груди расположены парные выросты хитинового панциря — крылья. Крылья насекомых бывают перепончатыми, сетчатыми, могут преобразовываться в жесткие

надкрылья или полунадкрылья. Количество сегментов брюшка может существенно варьировать, однако они редко несут конечности, как прямокрылые, яйцеклад которых представляет собой видоизмененные брюшные ножки.

Пищеварительная система. У насекомых сложный ротовой аппарат, образованный верхней и нижней губой, а также тремя парами челюстей. Пищеварительная система состоит из трех отделов. В переднем отделе, помимо рта, глотки, пищевода и желудка, может развиваться зоб. К нему примыкают слюнные железы, обеспечивающие переваривание пищи, а у некоторых насекомых и железы, выделяющие шелк или паутину. На границе среднего и заднего отделов кишечника могут быть слепые выросты, улучшающие переваривание пищи (рис. 4.146).

Кровеносная система насекомых незамкнутая, имеется трубчатое сердце с парными отверстиями по бокам и коротким сосудом, выталкивающим гемолимфу вперед, в смешанную полость тела. Гемолимфа насекомых не выполняет дыхательной функции, которую берут на себя полностью трахеи, а только обеспечивает перемещение питательных веществ и продуктов их обмена.

Дыхательная система образована системой трахей (рис. 4.147), которые пронизывают все тело насекомого, вплоть до крыльев, и обеспечивают процесс газообмена. Трахеи открываются на брюшке особыми отверстиями — дыхальцами.

Выделение у насекомых происходит при помощи мальпигиевых сосудов, примыкающих к заднему отделу кишечника, и жирового тела, занимающего большую часть тела.

Нервная система высокоразвита — головной нервный узел называют «мозгом», он соединен с брюшной нервной цепочкой. Органы чувств — пара сложных фасеточных глаз и 1-3 простых глазка, усики (обоняние и осязание), а также органы вкуса, слуха, температурной чувствительности и др.

У насекомых высокоразвита и эндокринная система. Железы внутренней секреции выделяют ряд гормонов, например гормон линьки.

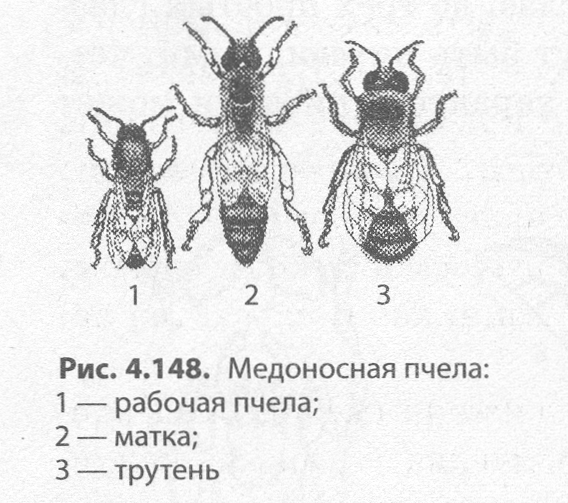

Развитие нервной системы обусловливает наличие среди них так называемых общественных, или социальных насекомых, образующих постоянные или временные объединения — семьи. В семьях имеется четкое разделение по выполняемым функциям на рабочих и размножающихся особей. К общественным насекомым относятся многие пчелы, муравьи, термиты и др. Так, у медоносной пчелы семья состоит из матки, рабочих пчел и трутней (рис. 4.148). Матка и рабочие пчелы — это самки, однако если на матке лежит функция воспроизведения, то рабочие пчелы выполняют все остальные функции, начиная от сбора меда и заканчивая выкармливанием личинок. Самцы пчел называются трутнями, развиваются они весной из неоплодотворенных яиц, будучи необходимыми для оплодотворения самки. На зиму самки пчел выгоняют трутней.

Размножение. Насекомые — раздельнополые животные, с выраженным половым диморфизмом. У самок имеется два яичника с яйцеводами, влагалище, а у многих видов — и семяприемник. Половая система самцов образована парными семенниками, семяпроводами и семяизвергательным каналом. Оплодотворение у насекомых внутреннее. Для откладывания яиц может служить яйцеклад — видоизмененные брюшные ножки.

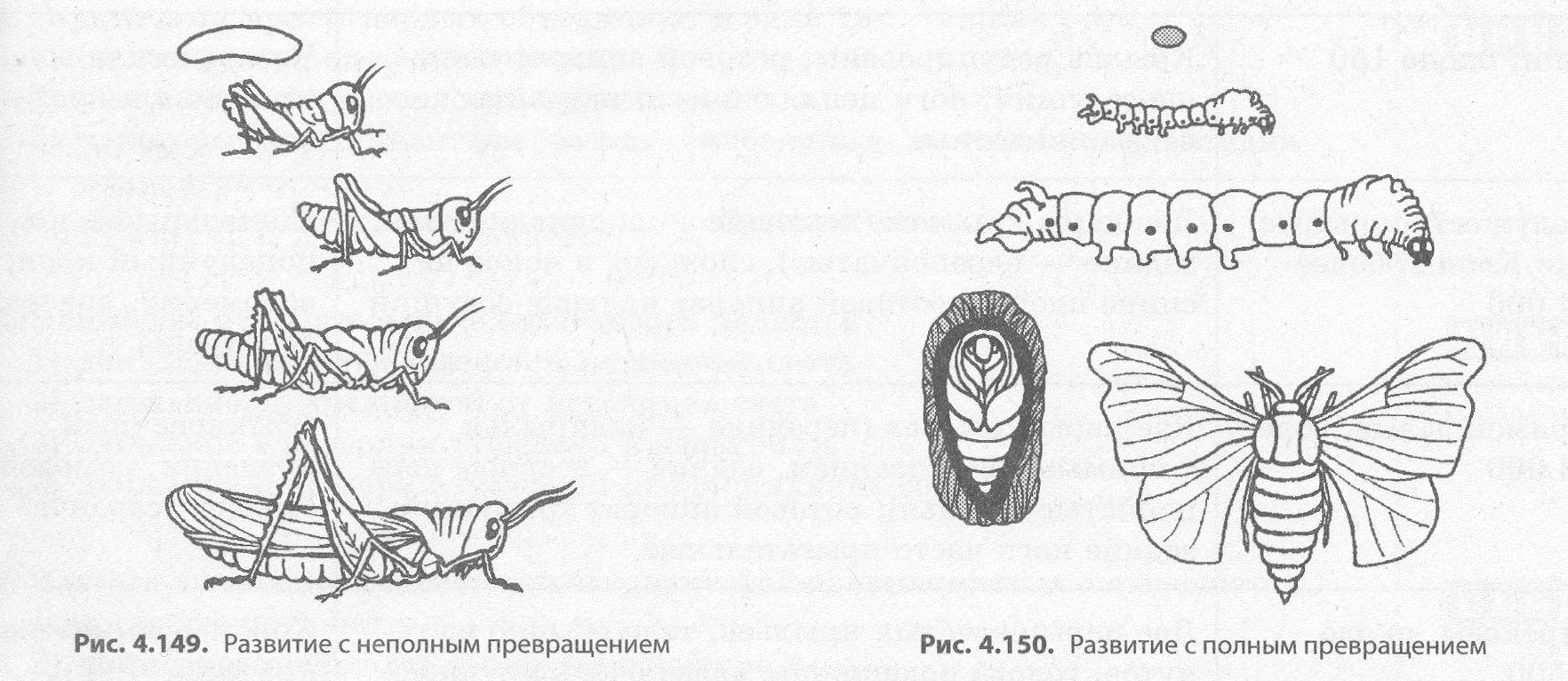

Развитие насекомых всегда непрямое. Оно может происходить либо с неполным превращением (без стадии куколки), как у саранчи (рис. 4.149) и стрекоз, либо с полным превращением (со стадией куколки), как у бабочек (рис. 4.150) и мух.

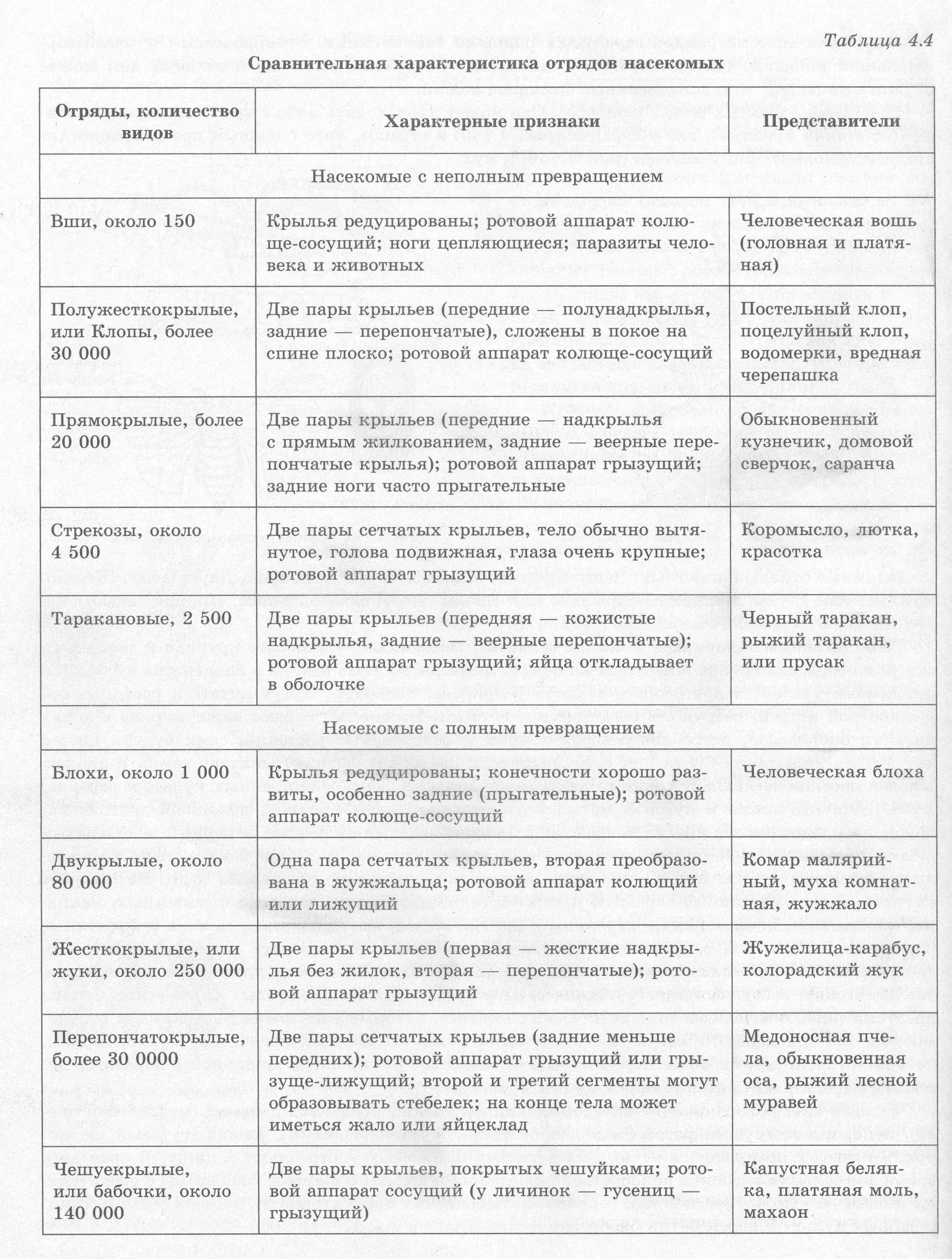

Основные отряды насекомых: Чешуекрылые, или Бабочки, Блохи, Вши, Двукрылые, Жесткокрылые, или Жуки, Полужесткокрылые, или Клопы, Перепончатокрылые, Прямокрылые, Равнокрылые, Стрекозы, Таракановые (табл. 4.4).

Роль насекомых в природе и жизни человека. Насекомые — наиболее крупная и экологически разнообразная группа животных на Земле. Особенно их роль велика в биоценозах суши. Они принимают участие в круговороте веществ в природе, поскольку могут питаться растительной и животной пищей, разрушать органические остатки. Насекомые играют важную роль в цепях питания биоценозов, истребляя беспозвоночных и ослабленные растения, сами будучи пищей для других животных. Среди них есть опылители цветков и распространители семян и плодов. Многие насекомые являются вредителями важнейших сельскохозяйственных культур: саранча, жуки-щелкуны, совки и луговой мотылек уничтожают посевы злаков; яблонный долгоносик, яблонная плодожорка и другие повреждают плодово-ягодные культуры; непарный и кольчатый шелкопряды, сосновый пилильщик, сосновый долгоносик наносят ущерб древесным насаждениям; зерновые запасы истребляют жуки-чернотелки, амбарный долгоносик и др. Не меньшее значение имеют насекомые-паразиты и переносчики заболеваний человека и животных, например блохи, вши, комары, мухи, тараканы и др. Насекомые могут повреждать меха и шерстяные (платяная, шубная моли), древесные изделия (точильщики, домовый усач, термиты), книги, создавать помехи в работе многих аппаратов и машин. Для борьбы с ними применяют химические, биологические, генетические, агротехнические и организационные методы. Химические методы предусматривают использование химических веществ, которые уничтожают насекомых, отпугивают их или привлекают к ловушкам (после чего их уничтожают). Биологические методы борьбы, которые относятся к наиболее перспективным, связаны с разведением хищников и паразитов насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур.

Человек активно использует насекомых для получения продуктов питания (медоносная пчела), лекарственных препаратов (медоносная пчела, жуки-нарывники), шелка (тутовый шелкопряд) и других продуктов, в некоторых регионах насекомых употребляют в пищу. В последнее время все большее значение приобретает разведение хищных насекомых для борьбы с вредителями сельского и лесного хозяйства, сорняками, повышения продуктивности посевов сельскохозяйственных культур, переработки биоорганических отходов и т. д.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 9356 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!