|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Стебель

|

|

Стебель — осевая часть побега, которая выносит листья к свету, поддерживает генеративные органы, осуществляет транспорт веществ от одних органов к другим, может выполнять запасающую функцию и функцию вегетативного размножения.

Молодые зеленые стебли и стебли кактусов также способны осуществлять функцию фотосинтеза. На поперечном срезе стебли могут иметь округлую, четырехугольную, трехугольную, ребристую и другие формы.

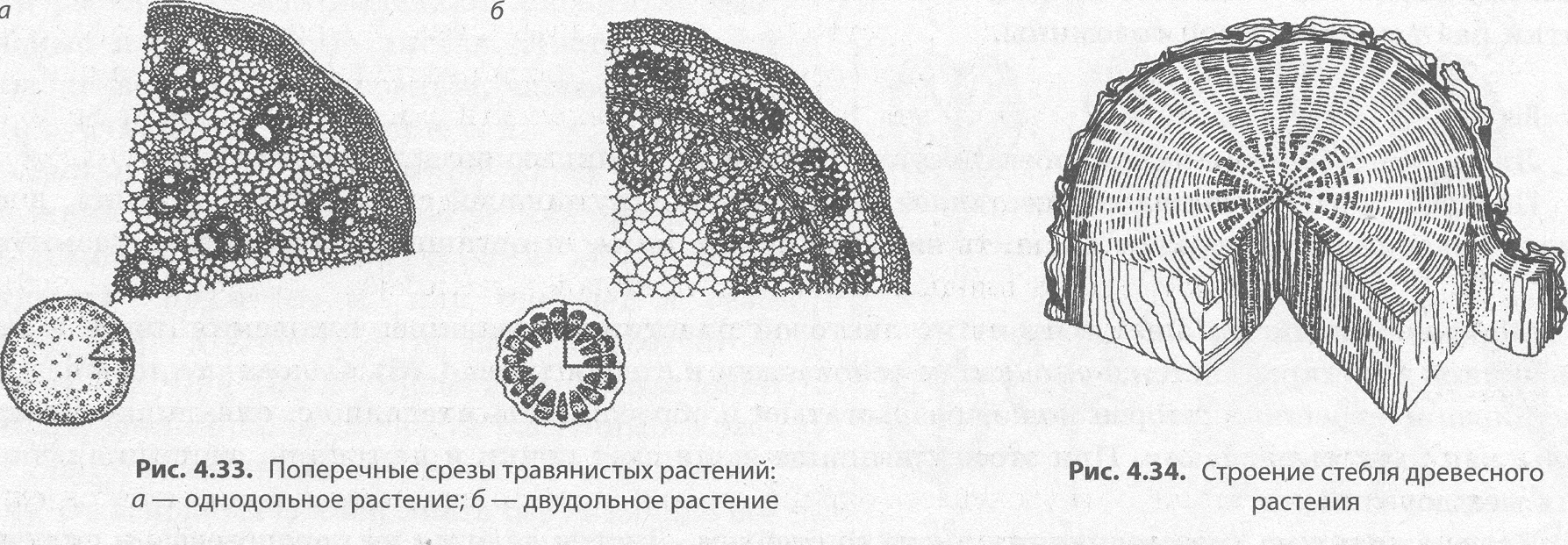

Внутреннее строение стебля. Независимо от формы поперечного сечения и степени одревеснения внутреннее строение побега имеет единый план: снаружи они покрыты покровной тканью, под которой располагаются первичная кора и центральный цилиндр с сердцевиной, что не характерно для корня. У травянистых растений покровная ткань в течение всей жизни представлена кожицей (рис. 4.33), тогда как у одревесневающих она со временем заменяется пробкой (рис. 4.34).

Первичная кора несет клетки основной и механической ткани, которые выполняют не только защитную, но и запасающую и фотосинтетическую функции.

Центральный цилиндр содержит луб, или флоэму, и древесину, или ксилему, а также сердцевину. По ситовидным трубкам флоэмы осуществляется нисходящий транспорт воды и растворенных в ней органических веществ из листьев в другие органы растения. У древесных растений он может функционировать несколько лет, а затем сплющиваться. В умеренном климате на зиму луб закупоривается во избежание замерзания.

Функцией ксилемы является восходящий транспорт воды и минеральных солей из корня в побег. Ее проводящие элементы также могут функционировать несколько лет, однако позднее они утрачивают проводящую функцию и превращаются в опорные элементы. Между древесиной и лубом у двудольных растений располагается прослойка камбия, который откладывают новые клетки этих тканей, тогда как у однодольных их нет.

Древесину и луб в направлении от сердцевины к первичной коре пронизывают тяжи основной ткани — сердцевинные лучи, имеющие различную ширину. По ним осуществляется радиальный транспорт веществ.

В зависимости от проводящих тканей в центральном цилиндре выделяют два типа строения стебля: пучковое и непучковое. При пучковом строении ксилема и флоэма собраны в отдельные тяжи — проводящие пучки, пронизывающие стебель, что характерено для многих травянистых растений. Характер прохождения пучков у цветковых растений является одним из диагностических признаков: если пучки расположены по кругу, то это двудольное растение, а если беспорядочно — однодольное.

Для древесных и некоторых травянистых растений характерен непучковый тип строения стебля, при котором древесина и луб закладываются сплошными кольцами, причем древесина располагается ближе к центру стебля, чем луб, а между ними находится кольцо камбия (рис. 4.35). Ежегодно откладывается новое кольцо древесины, вследствие чего на поперечном срезе древесных растений видны годичные кольца, по которым можно подсчитать приблизительный возраст растения. По ним можно также узнать, какие условия были на планете более-менее продолжительное время назад: более широкие годичные кольца свидетельствуют о благоприятных условиях, а более узкие — о засухах, заморозках и т. д.

В центре стебля располагается сердцевина, представленная основной тканью. Она выполняет запасающую и выделительную функции. Во многих случаях сердцевина разрушается под действием бактерий и грибов, но у некоторых растений она исчезает как следствие расхождения клеток. Например, в соломине злаков все междоузлия полые, тогда как в узлах сохраняются тоненькие пленки. Такое строение стебля помогает злакам поддерживать колос, который может быть в десятки раз тяжелее самой соломины.

Лист

Лист — это боковая часть побега, осуществляющая функцию воздушного питания. Помимо этого он также осуществляет газообмен с окружающей средой через устьица, в том числе транспирацию, может служить запасающим органом и органом вегетативного размножения.

Морфология листа. Лист состоит из листовой пластинки, черешка, основания листа и прилистников и прикрепляется в узле своим основанием к стеблю (рис. 4.36). Основание листа — это расширение черешка, которое может разрастаться и образовывать влагалище, охватывающее стебель, как у листьев злаков. При этом влагалище защищает почки и длительно растущие основания междоузлий.

Черешок служит для соединения листа со стеблем. Листья делятся на черешковые и сидячие. Если лист имеет черешок, он называется черешковым, если таковой отсутствует — сидячим.

Прилистники — это парные боковые выросты по бокам основания листа. Обычно они развиваются раньше листовой пластинки и защищают молодой лист, а затем опадают, однако у ряда видов они сохраняются и даже разрастаются настолько, что по размерам превышают сами листовые пластинки. В этом случае они берут на себя фотосинтетическую функцию.

Листовая пластинка — это расширенная плоская наиболее важная часть листа, в которой и происходит фотосинтез.

В зависимости от количества листовых пластинок различают простые и сложные листья. У простых листьев листовая пластинка на черешке только одна, и она опадает вместе с ним, тогда как на сложном листе размещается несколько листовых пластинок, каждая из которых может опадать самостоятельно. Сложные листья классифицируют по количеству и размещению листовых пластинок. К ним относят пальчатые, непарноперистосложные и пар- ноперистосложные листья. У пальчатых листьев все листовые пластинки отходят от одной точки общего черешка, а у перисто- сложных — из разных точек, у непарноперистосложных листьев этот черешок заканчивается непарным листочком, тогда как у пар- ноперистосложных он отсутствует (рис. 4.37).

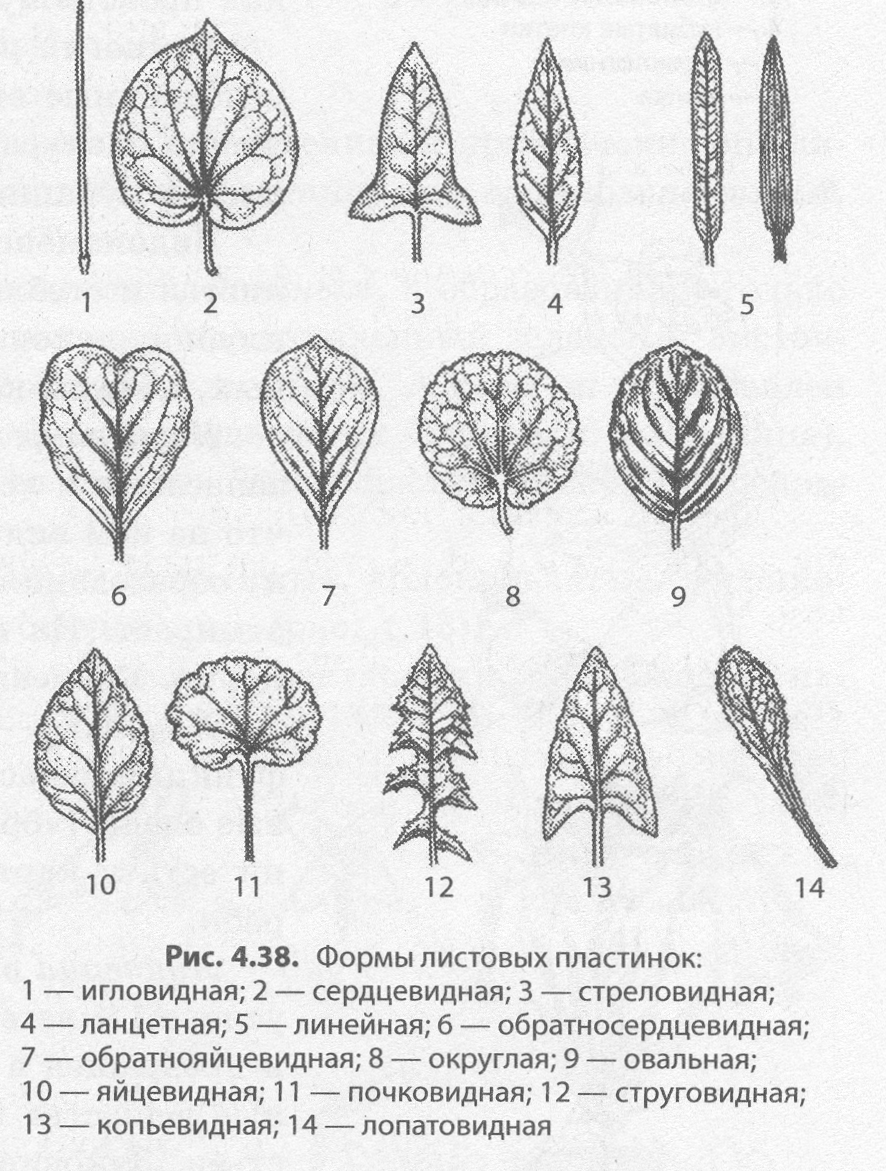

Формы листовых пластинок поражают своим разнообразием, среди них есть игловидные, ланцетные, стреловидные, копьевидные, щитовидные, сердцевидные, почковидные, яйцевидные, овальные и т. д. (рис. 4.38). Листовая пластинка может быть цельной или расчлененной. По степени расчлененности выделяют лопастные, раздельные и рассеченные листья. Листовой край также не всегда бывает ровным, чаще он пильчатый, зубчатый, выемчатый и т. д.

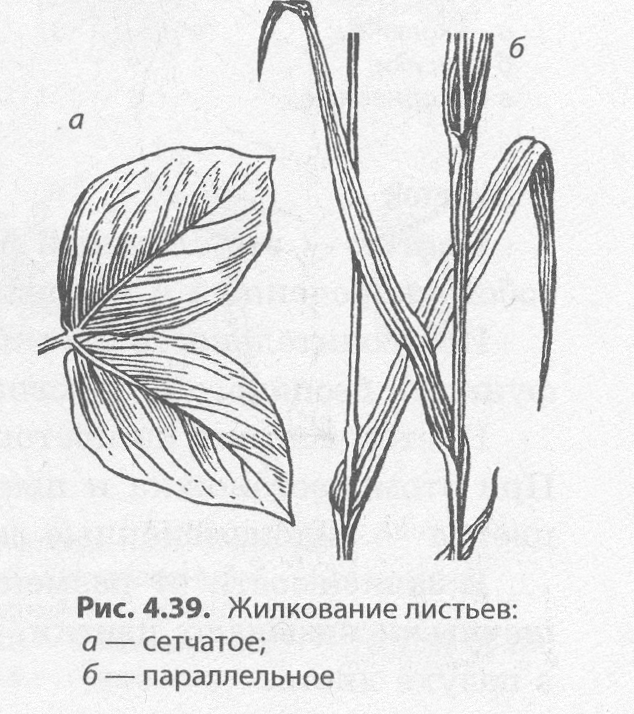

Листья различаются и по характеру прохождения проводящих пучков, или жилок, — жилкованию. Основными типами жилкования являются параллельное, или дуговое, и сетчатое (перисто-сетчатое и пальчато-сетчатое) (рис. 4.39). Они имеют существенное значение в определении принадлежности растений к классам покрытосеменных (двудольных и однодольных). От основных жилок листа берут начало более мелкие жилки, соединяющиеся между собой тонкими перемычками.

Окраска, консистенция и другие характеристики листа также существенно варьируют. Если у алоэ лист мясистый, сизоватый, то у кувшинки он тонкий и имеет темно-зеленый цвет. Некоторые листья покрыты опушением, что служит защитой их от избыточного испарения.

Листья бывают крошечными, как у вольфии бескорневой, так и гигантскими многометровыми, как у пальм или виктории амазонской, способной выдерживать массу до 40 кг.

Внутреннее строение листа. Снаружи лист покрыт кожицей, снабженной устьицами и покрытой кутикулой. Толщина кожицы и покрывающей ее кутикулы, форма замыкающих клеток устьиц, их расположение на листе, а также наличие различных волосков, железок и т. д. зависит от вида растения и условий его произрастания (рис. 4.40).

Мякоть листа представлена основной тканью, выполняющей функцию фотосинтеза. Большинство растений имеют две разновидности этой ткани — столбчатую и губчатую. Столбчатая, или палисадная паренхима, расположена в 1-2 ряда под верхней кожицей листа, содержит много хлоропластов и осуществляет функцию фотосинтеза. Губчатая, или рыхлая паренхима, образует нижнюю часть листа и имеет большие межклетники. Она обеспечивает не только фотосинтез, но и газообмен в листе, в том числе процесс транспирации. По ней также осуществляется транспорт веществ из палисадной паренхимы.

Паренхима пронизана проводящими пучками — жилками. По проводящим элементам ксилемы в лист поступают вода и растворенные в ней минеральные соли, а по флоэме происходит отток синтезированных в нем органических веществ в молодые растущие и запасающие органы. Механические элементы придают прочность и упругость листовой пластинке. Таким образом, жилки выполняют как проводящую, так и опорную функции.

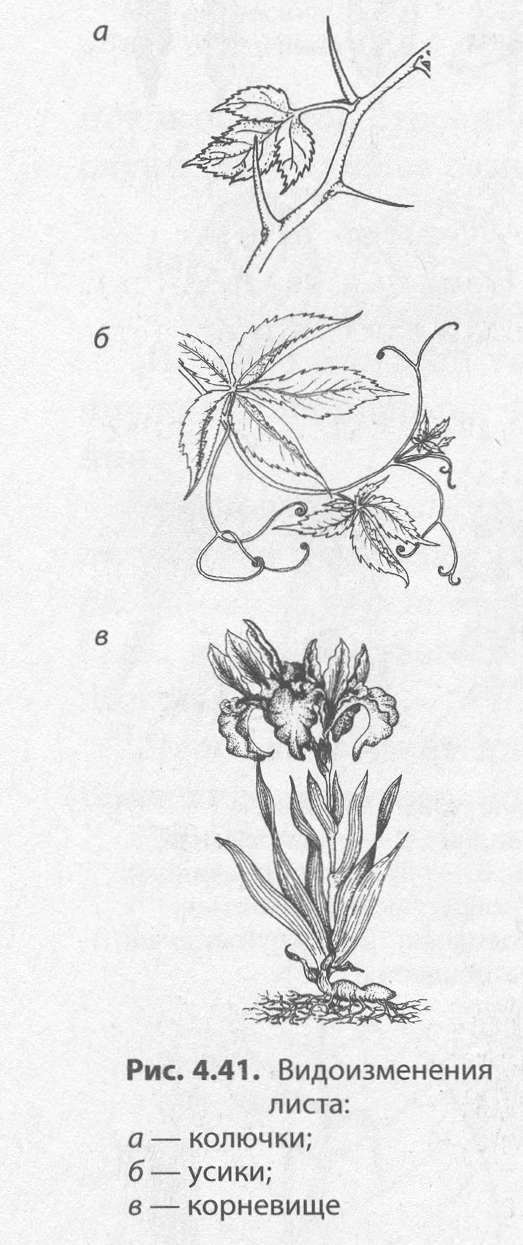

У многих растений можно наблюдать видоизменения листа, обусловленные выполняемыми ими функциями. К ним относятся колючки кактуса, усики гороха, мясистые листья суккулентов, ловчие листья кувшиночников и др. (рис. 4.41).

Видоизменения побега. Видоизменениям подвержены не только листья и стебли, но и побеги в целом. К ним относятся корневища, клубни, луковицы, столоны, колючки боярышника, усики тыквенных, кочаны капусты и даже соцветия.

Корневище — это видоизмененный побег, выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. От корня его отличает то, что на нем видны листовые следы, а нарастание происходит в сторону образования надземного побега, тогда как старая часть постепенно отмирает. На корневище образуются многочисленные придаточные корни. Корневища имеются у ириса, купены, ландыша и др.

Клубень — это видоизмененный побег, также выполняющий функции запасания и вегетативного размножения. Он имеет листовые следы («бровки») и боковые почки («глазки»). Подземные клубни есть у картофеля, а надземные характерны для капусты кольраби.

Луковица в основном служит для переживания неблагоприятных условий и вегетативного размножения. Ее стебель сильно укорочен и превращен в донце, а в листьях-чешуях накапливаются питательные вещества в растворенном виде. Почки спрятаны в пазухах листьев. Луковицы характерны для лука репчатого, чеснока и др.

Столоны — это подземные или надземные побеги, служащие для вегетативного размножения. На подземных столонах картофеля закладываются и развиваются клубни, а на надземных ползучих столонах («усах») земляники формируются новые розетки.

Цветок

Цветок — это сложный репродуктивный орган покрытосеменных растений, представляющий собой укороченный и видоизмененный побег.

Исключительность цветка как генеративного органа состоит в том, что он совмещает в себе все функции бесполого и полового размножения.

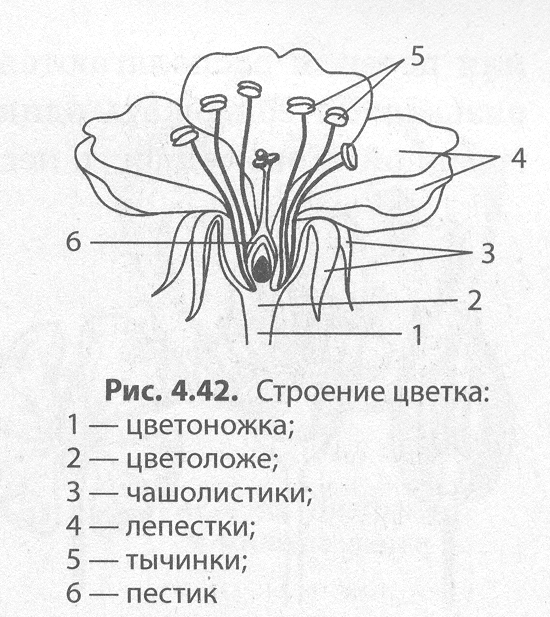

Цветок состоит из цветоножки, цветоложа, околоцветника, тычинок и пестиков (рис. 4.42). При этом цветоножка и цветоложе — это видоизмененный стебель, тогда как остальные части цветка — видоизмененные листья.

В зависимости от размещения на побеге цветки делятся на верхушечные и боковые. Верхушечными называют цветки, располагающиеся на верхушке побега, а боковыми — находящиеся в пазухе листа.

С помощью цветоножки цветок крепится к побегу. На цветоножке могут располагаться один или несколько листочков — прицветников. Если цветоножка отсутствует, то цветок называется сидячим.

Цветоложе служит для прикрепления всех частей цветка, в некоторых случаях оно впоследствии разрастается и образует особую структуру, в которой располагаются плоды, как, например, у шиповника.

Околоцветник служит для защиты генеративной части цветка и привлечения опылителей. Он образован чашечкой и венчиком. Чашечка состоит из чашелистиков, обычно зеленого цвета, служащих для защиты тычинок и пестика от повреждения в бутоне. Чашелистики могут быть раздельными (свободно- или разделънолист- ная чашечка) и сросшимися (сростнолистная чашечка).

Венчик образован лепестками, как правило ярко окрашен и обеспечивает привлечение опылителей. Если лепестки венчика срослись, то венчик называется сростно- или спайнолепестным, в противном же случае — раздельнолепестным.

Околоцветник, имеющий и чашечку, и венчик, называется двойным, а образованный только чашечкой или венчиком — простым. Простой околоцветник, представленный зелеными листочками, называется чашечковидным, характерен для крапивы и конопли. А если он представлен иначе окрашенными листочками — это венчиковидный околоцветник (тюльпан, ветреница). Цветки, вовсе не имеющие околоцветника, называются голыми. Такие цветки присущи в основном ветроопыляемым растениям, в том числе древесным.

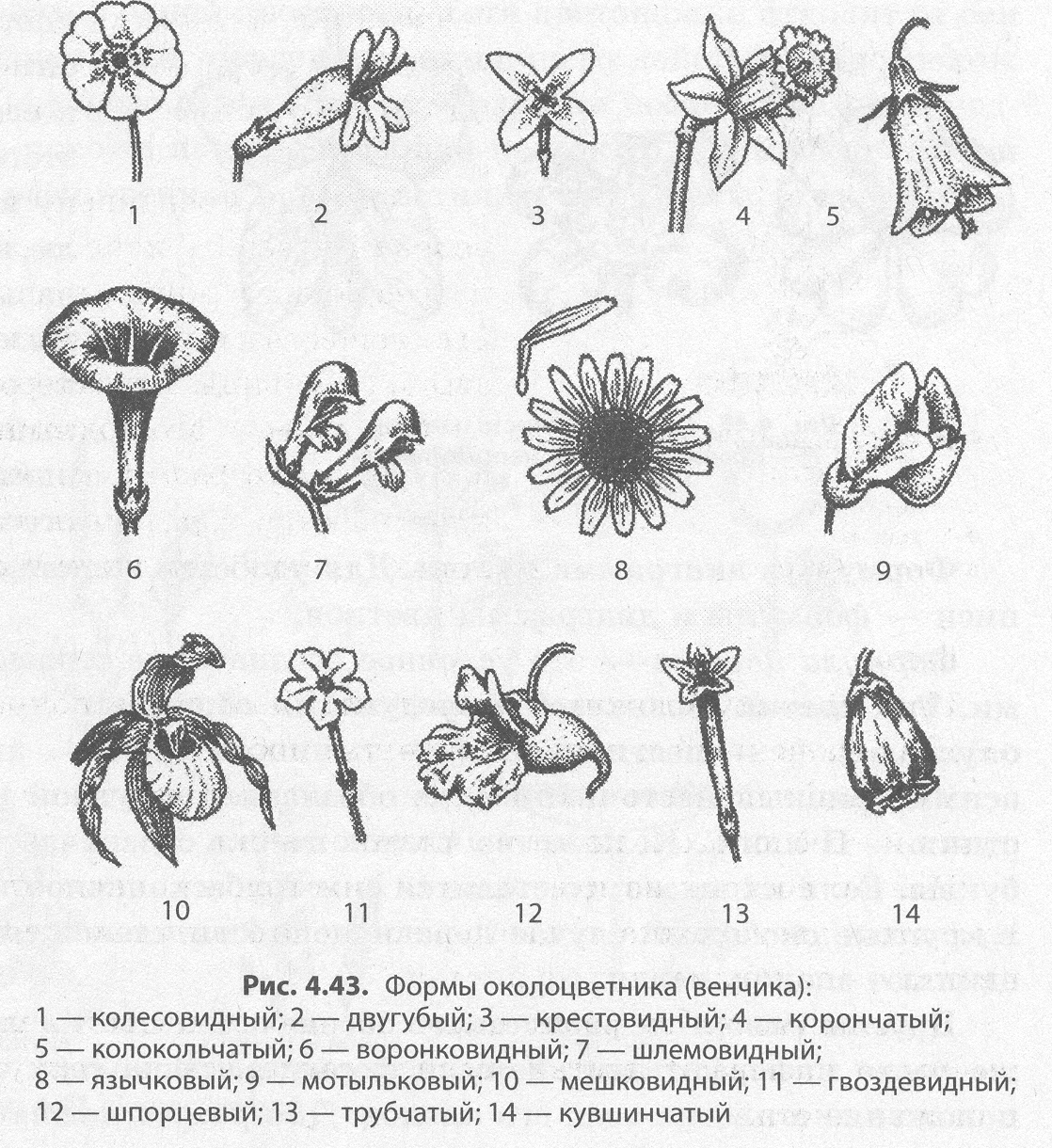

В зависимости от формы венчики делят на двугубые, мотыльковые, колокольчатые, воронко- видные, колесовидные, гвоздевидные, язычковые, трубчатые и др. (рис. 4.43).

В цветках могут быть также специальные железки, волоски и нектарники, выделяющие пахучие вещества — эфирные масла и сладковатую жидкость — нектар, служащие для привлечения опылителей.

Непосредственно генеративная сфера цветка представлена тычинками и пестиками. Тычинки в цветке могут срастаться или оставаться свободными. Совокупность тычинок в цветке называется андроцеем. Каждая тычинка состоит из тычиночной нити, пыльников и связника.

В гнездах пыльников образуется пыльца. Пыльцевое зерно покрыто плотной оболочкой, позволяющей пыльце длительное время сохранять способность к прорастанию. Повышение влажности приводит к растрескиванию этой оболочки, поэтому большинство растений имеет приспособления для защиты пыльцы в цветке от дождя, как, например, поникание цветка или самих тычинок.

Пестик является наиболее важной частью цветка, из которой впоследствии формируется плод. Пестики ли пестики располагаются обычно в центре цветка и состоят из завязи, столбика и рыльца. Завязь может содержать один или несколько семязачатков, поэтому ее называют одно- или много- гнездной. Совокупность пестиков в цветке называется гинецеем.

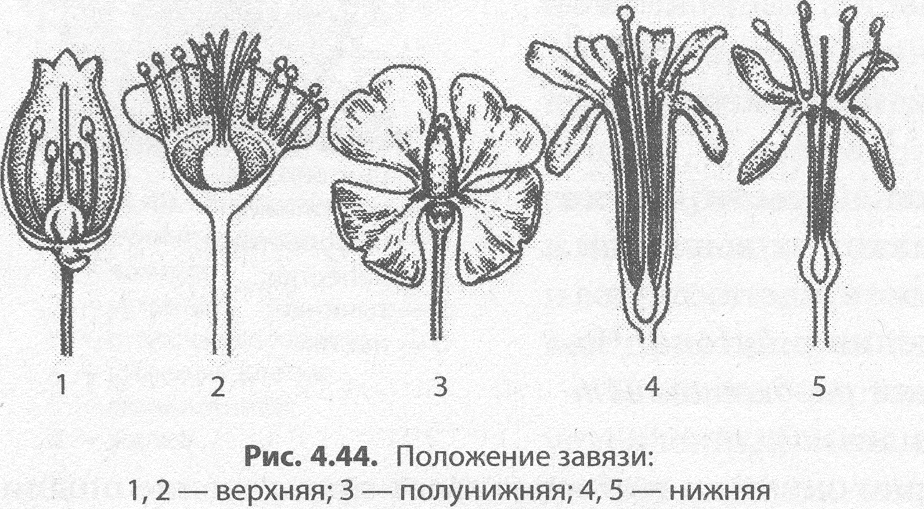

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней (рис. 4.44). Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Если завязь не срастается с окружающими стерильными частями цветка, а возвышается над цветоложем, ее называют верхней (рис. 4.44). Такая завязь присуща бобовым, пасленовым и др. Если происходит полное обрастание завязи элементами околоцветника или цветоложем, что встречается значительно реже, она называется нижней, как у тыквенных. Между этими двумя вариантами наблюдается огромное количество промежуточных, которые все вместе получили название полунижней завязи (земляника).

Цветок с пестиками и тычинками называют обоеполым. Такие цветки характерны для подавляющего большинства покрытосеменных растений, например вишни, яблони, картофеля и многих других. В том случае, если цветок имеет только тычинки, он называется тычиночным, или мужским, а если только пестики — пестичным, или женским. Раздельнополые цветки имеются у кукурузы и тыквы. Однако встречаются и цветки без генеративных органов, как, например, краевые цветки корзинки подсолнечника — они называются стерильными.

В большинстве случаев раздельнополые цветки располагаются на одном растении, и тогда оно называется однодомным, например кукуруза, дуб, бук, ольха, огурец, тыква, дыня, арбуз. У двудомных же растений мужские и женские цветки находятся на разных растениях — это тополь, облепиха, конопля и др.

Отличительной чертой цветка является упорядоченность расположения его частей: они располагаются не беспорядочно, а чаще всего по спирали или кругами. Вследствие этого через цветок часто можно провести одну или несколько плоскостей симметрии. Если их можно провести несколько, то цветок называется правильным, или актиноморф- ным (капуста, гвоздика, примула), если только одну — это неправильный, или зигоморфный цветок (горох, соя), а если вообще ни одной — асимметричный (валериана лекарственная) (рис. 4.45).

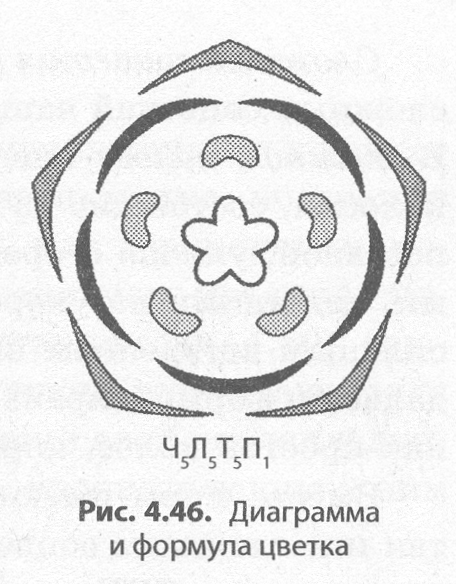

Формула и диаграмма цветка. Для удобства в систематике растений используют условные записи — формулы и диаграммы цветков.

Формула цветка — это условное обозначение строения цветка буквами, символами и цифрами. Тип цветка обозначается следующим образом:  — обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), ♀ — пестичный, ♂ — тычиночный, ↑ — актиноморфный, ↓ — зигоморфный,

— обоеполый (этот значок в формуле часто опускают), ♀ — пестичный, ♂ — тычиночный, ↑ — актиноморфный, ↓ — зигоморфный,  — асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

— асимметричный цветок. Чашечка обозначается буквой Ч, венчик — Л, тычинки — Т или А, пестики — П или Г. Количество членов цветка обозначается по нижнему индексу соответствующей буквы. Если их много, то ставится символ бесконечности. Если они срастаются, то цифра берется в круглые скобки. В случае неравноценности членов цветка их указывают по отдельности и соединяют знаком «+».

Другим типом схематического обозначения цветка является диаграмма, которая зачастую даже более информативна, нежели формула, поскольку четко и зримо показывает взаимное расположение в цветке всех его членов. Диаграмма цветка — это тип схематического обозначения цветка, который представляет собой проекцию поперечного разреза генеративного органа (рис. 4.46). Ось соцветия в диаграмме обозначают маленьким кружком сверху, а кроющий лист — серповидной дугой с килем внизу. У верхушечных цветков ось не обозначают. Так же, как и кроющий лист, обозначают прицветники и чашелистики, а лепестки венчика — серповидными дугами, но без киля. Символом тычинок в диаграмме является фигура, напоминающая пыльник или тычиночную нить, а плодолистика — завязь (кроме того, в завязи могут быть обозначены семязачатки). В случае срастания между собой фигуры, обозначающих их на диаграмме, соединяют дугами.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 6377 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!