|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Органы растений

|

|

Вегетативные и генеративные органы

В отличие от животных, тело растений расчленено на небольшое количество органов. Они делятся на вегетативные и генеративные. Вегетативные органы поддерживают жизнедеятельность организма, но не участвуют в процессе полового размножения, тогда как генеративные органы выполняют именно эту функцию. К вегетативным органам относят корень и побег, а к генеративным (у цветковых) — цветок, семя и плод.

Корень

Корень — это подземный вегетативный орган, выполняющий функции почвенного питания, закрепления растения в почве, транспорта и запасания веществ, а также вегетативного размножения.

Морфология корня. Корень имеет четыре зоны: роста, всасывания, проведения и корневой чехлик (рис. 4.22). Корневой чехлик защищает клетки зоны роста от повреждения и облегчает продвижение корня среди твердых частиц почвы. Он представлен крупными клетками, способными со временем ослизняться и отмирать, что облегчает рост корня.

Зона роста состоит из клеток, способных к делению. Часть из них после деления увеличивается в размерах в результате растяжения и начинает выполнять присущие им функции. Иногда зону роста подразделяют на две зоны: деления и растяжения.

В зоне всасывания расположены клетки корневых волосков, выполняющие функцию всасывания воды и минеральных веществ. Клетки корневых волосков живут недолго, слущиваясь через 7-10 дней после образования.

В зоне проведения, или боковых корней, вещества транспортируются из корня в побег, а также происходит ветвление корня, т. е. образование боковых корней, что способствует заякориванию растения. Кроме того, в данной зоне возможно запасание веществ и закладывание почек, с помощью которых может происходить вегетативное размножение.

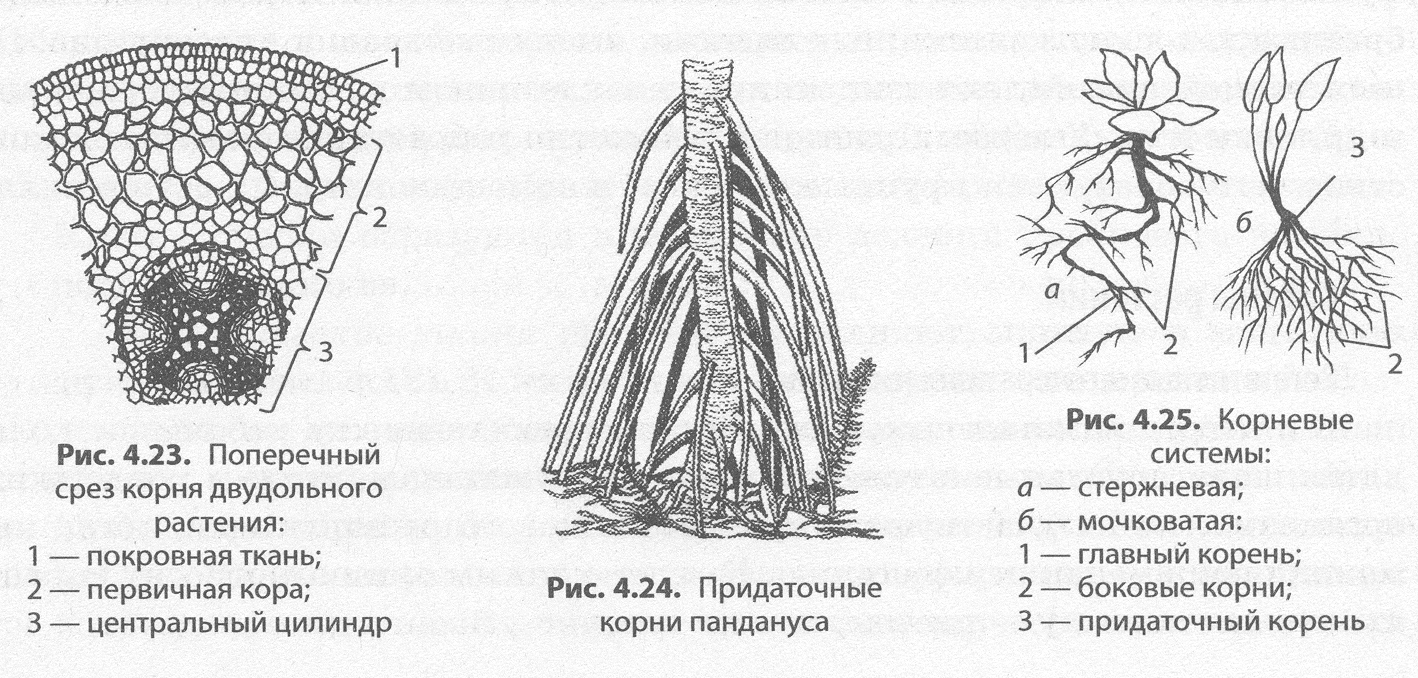

Внутреннее строение корня. На поперечном срезе в зоне всасывания корня видны покровная ткань, первичная кора и центральный цилиндр (рис. 4.23). Покровная ткань выполняет не только защитную функцию, но и функцию всасывания, так как она представляет собой волосконосный слой. Первичная кора корня достаточно мощная, в ней может происходить запасание питательных веществ, через нее осуществляется транспорт воды и растворенных в ней минеральных веществ к центральному цилиндру. Центральный цилиндр содержит проводящие ткани, по которым происходит транспорт веществ из корня в побег и из побега в корень.

Корневые системы. Совокупность корней растения образует корневую систему. В ней выделяют главный, придаточные и боковые корни. Главный корень развивается из зародышевого корешка семени, тогда как придаточные корни отрастают от надземной части растения (рис. 4.24). Боковые корни формируются как на главном, так и на придаточных корнях. В тех случаях, когда главный корень выражен, как у одуванчика, говорят о стержневой корневой системе, а когда он теряется среди придаточных, как у пшеницы, такая корневая система называется мочковатой (рис. 4.25). Первая характерна для двудольных растений, а вторая — для однодольных.

Для формирования более мощной корневой системы в растениеводстве используют как минимум два приема: пикирование и окучивание. Пикированием называют удаление точки роста главного корня с целью стимуляции роста боковых, расположенных в более плодородных верхних слоях почвы. Окучивание также способствует развитию корневой системы, однако в большей степени за счет придаточных корней, образующихся на стебле вследствие поднятия уровня почвы.

Видоизменения корня. Видоизменениями корня являются корнеплоды, корневые клубни, корни-присоски, цепляющиеся, дыхательные, воздушные, опорные, ходульные, сократительные корни и корневые отпрыски.

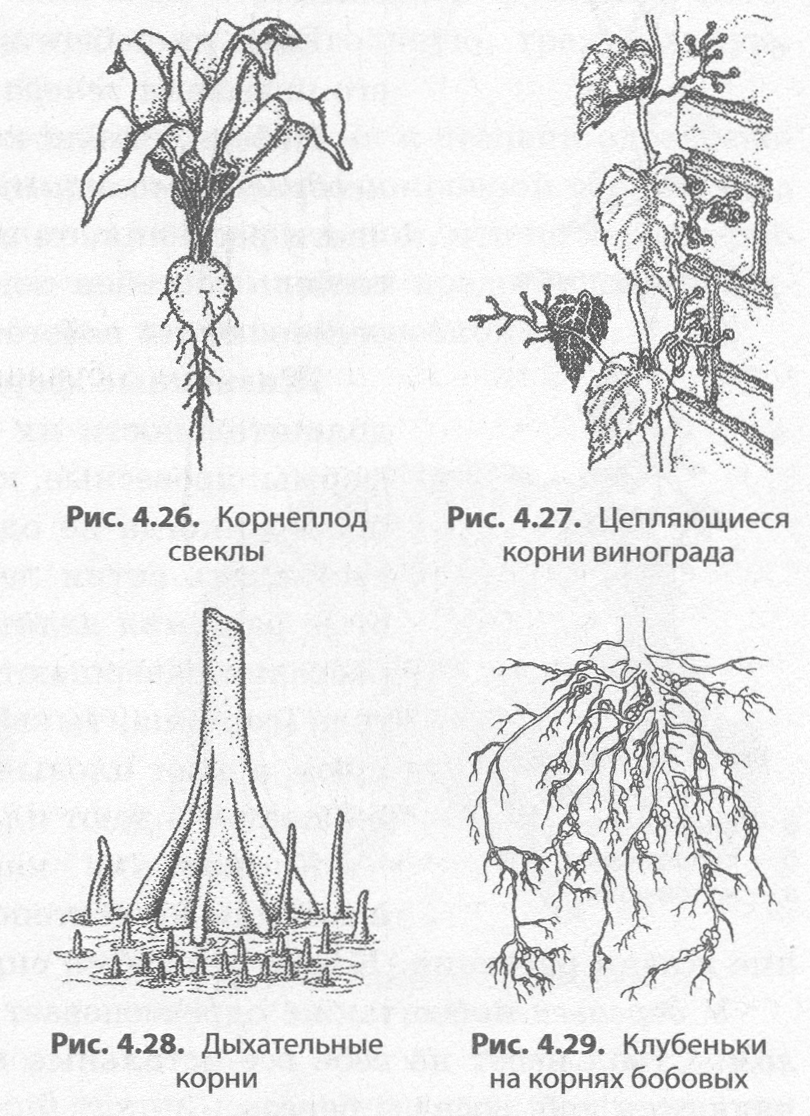

Корнеплоды, и корневые клубни выполняют запасающую функцию и функцию вегетативного размножения, как у моркови, редиса, редьки, георгина, топинамбура и свеклы (рис. 4.26). Корни-присоски способствуют закреплению растения в теле растения-хозяина, а также поглощению питательных веществ из организма хозяина. Они характерны для омелы белой, петрова креста, повилики и заразихи. Цепляющиеся корни закрепляют растение на опоре, например, у плюща и винограда (рис. 4.27). Дыхательные корни присущи растениям, произрастающим в чрезмерно увлажненной почве, они помогают растениям в обеспечении кислородом для дыхания (рис. 4.28). В частности, без них не обойтись болотному кипарису и авиценнии. Воздушные корни имеются у растений-эпифитов, с их помощью они поглощают воду прямо из воздуха, как многие орхидеи. Опорные корни не дают опуститься на землю ветвям растений с очень развесистыми кронами, как у индийского фикуса баньяна, а ходульные корни поддерживают тело растений на зыбкой почве, например в мангровых зарослях в приливной зоне у ризофоры. Сократительные корни втягивают точку роста растения в почву при неблагоприятных условиях, как у одуванчика. Существуют также корни, выполняющие функцию вегетативного размножения, как корневые отпрыски сирени.

Корневые симбиозы. Почвы достаточно часто содержат недостаточное количество минеральных солей, что вынуждает растения искать другие способы их получения. Одни из них приспособились получать азот в результате питания насекомыми (насекомоядные растения), а другие образовали симбиозы с грибами и бактериями (рис. 4.29).

Симбиоз корней растения с грибами называют микоризой. Некоторые растения настолько «сжились» с грибами, что вообще перешли к паразитированию на своем грибе-сожителе и не осуществляют фотосинтеза, как орхидея гнездовка.

Корни также способны формировать симбиозы с азотфиксирующими бактериями. Эти бактерии называют также клубеньковыми, поскольку они вызывают разрастание тканей корня бобовых и некоторых других растений, что приводит к образованию своеобразных клубеньков. Клубеньковые бактерии фиксируют азот воздуха и переводят его в доступную для растения форму — нитраты. Взамен растение обеспечивает клубеньковые бактерии органическими веществами.

Побег

Побег — это надземный орган растения, выполняющий функцию воздушного питания. Он образован стеблем, листьями и почками.

Побег отличается наличием многочисленных повторяющихся сегментов: место прикрепления листа к побегу называется узлом, а участок побега между узлами — междоузлием.

Если междоузлия настолько невелики, что кажется, будто листья выходят буквально из одной точки, то такой побег называют укороченным. Они характерны для вишни и сосны. Растения с единственным таким побегом, например одуванчик и подорожник, называют розеточными. Все остальные побеги, у которых узлы достаточно удалены друг от друга, называются удлиненными.

Порядок размещения листьев на стебле называют листорасположением (рис. 4.30). Выделяют три основных типа листорасположения: очередное, супротивное и мутовчатое. Если лист в узле только один, то говорят об очередном листорасположении (вишня, яблоня). Если их два — это супротивное листорасположение (сирень), а если их три и более, то это мутовчатое листорасположение (ветреница, олеандр).

В зависимости от расположения в пространстве выделяют прямостоячие, наклоненные, лежачие, ползучие, цепляющиеся, вьющиеся и свисающие побеги.

Если на побеге имеются цветки, плоды или иные генеративные органы, его называют генеративным, в противном случае — вегетативным.

Побеги, стебли которых всегда остаются покрытыми кожицей, называют неодревесневающими, если же кожица сменяется пробкой только в нижней части растения, то это — полуодревесневающий побег. В тех случаях, когда стебель способен покрываться пробкой до самой верхушки, говорят об одревесневающем побеге.

Жизненные формы растений. По степени одревеснения побегов и продолжительности их жизни у растений выделяют три основные жизненные формы: древесные, кустарниковые и травянистые. У травянистых растений побег никогда не одревесневает, хотя продолжительность их жизни может составлять сотни лет. По продолжительности жизненного цикла травянистые растения делят на однолетние, двулетние и многолетние. Однолетние растения завершают свой жизненный цикл и дают плоды в течение одного года (горчица, тыква), тогда как двулетние чаще всего в первый год вегети- руют, а дают плоды и погибают на второй год (морковь, редис), многолетние же цветут и дают плоды в течение длительного времени (земляника, пырей).

Кустарники характеризуются наличием нескольких одревесневших в той или иной степени побегов-стволиков, постепенно сменяющихся в течении жизни растения. К ним относятся сирень, красная смородина, крыжовник, терен и др. У деревьев побег также одревесневает, однако он сохраняется всю жизнь и называется стволом. Ствол несет на себе все остальные ветви дерева — крону. Примерами древесных растений являются дуб, сосна и береза.

Почка

Почка — это орган побега, обеспечивающий его нарастание в длину и ветвление. Почки содержат зачаток побега, прикрытый почечными чешуями. Зачаточный побег может быть вегетативным или генеративным, в соответствии с чем различают вегетативные и генеративные, или цветочные почки (рис. 4.31). Генеративные почки обычно более крупные и округлые, в сравнении с вегетативными, и чаще располагаются на концах побегов.

В зависимости от расположения на побеге почки делят на верхушечные и боковые. Верхушечные почки располагаются в точках роста побега, а боковые — во всех остальных местах. Боковые почки, расположенные в пазухах листьев, называются пазушными, а разбросанные вне пазух почки относят к придаточным (рис. 4.32). Например, у бриофиллума они размещаются по краям листьев и со временем превращаются в «детки», осуществляющие вегетативное размножение. При распускании верхушечных почек побег растет в длину, тогда как развитие боковых почек приводит к его ветвлению. Придаточные почки как правило распускаются при повреждении или нарушении роста вышележащих почек.

Дата публикования: 2014-10-19; Прочитано: 5515 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!