|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

А.М. Гаджинский 5 страница

|

|

.

.

Таким образом, при стабильных, точно соответствующих планам поставках и колеблющемся, нормально распределенном сбыте наличие страхового запаса в 30 единиц обеспечит 96-процентную готовность к поставке товаров со склада компании. В свою очередь, данная готовность обеспечит наилучшее соотношение между затратами на содержание запаса и возможными потерями от дефицита.

18.5. Влияние характера распределения на размер страхового запаса

Распределение нормальное

Условием применения приведенного порядка определения страхового запаса является нормальный характер распределения значений случайной величины (в нашем случае значения потребности между двумя смежными поставками). Распределение является нормальным, если на величину признака действует множество взаимно независимых факторов, среди которых нет ни одного с резко выделяющейся колеблемостью, т. е. роль каждого из факторов незначительна.

Методы проверки соответствия фактического распределения случайной величины теоретическому закону распределения приведены в учебной литературе по математической статистике.

В первом приближении оценить принадлежность фактического распределения к нормальному можно, сопоставив значения трех параметров фактического распределения:

• мода — значение признака, наиболее часто встречающееся в исследуемой совокупности;

• медиана — значение признака, приходящееся на середину ранжированной (упорядоченной) совокупности;

• среднее значение признака.

В случае близости перечисленных параметров распределение является нормальным.

Распределение Пуассона

В случае, если факторы, вызывающие отклонение значения случайной величины от ее ожидаемого значения, действуют редко, но число таких факторов велико, случайная величина может быть распределена по закону Пуассона. В первом приближении оценить принадлежность фактического распределения к пуассоновскому можно, сопоставив значения двух параметров фактического распределения:

• средняя величина вариации фактора;

• дисперсия вариаций фактора.

В случае близости перечисленных параметров может быть выдвинута гипотеза о том, что распределение является пуассоновским.

Равномерное распределение вероятности случайной величины потребности в период между поставками.

Данный случай означает, что любое значение потребности, лежащее в пределах от известного минимального ( ) до известного максимального (

) до известного максимального ( ) значения, имеет равную вероятность.

) значения, имеет равную вероятность.

Формула для расчета величины страхового запаса в случае равномерного распределения имеет вид:

.

.

Как видим, изменение характера распределения оказывает существенное влияние на размер страхового запаса.

В заключение приведем высказывание автора ряда работ в области исследования операций Н. Ш. Кремера: "...Найти аналитически оптимальные значении точки запаса So и объема партии п удается только в относительно простых случаях. Если же система хранения запасов имеет сложную структуру (много видов хранимой продукции, иерархическая система складов), используемые стохастические модели сложны, а их параметры меняются во времени, то единственным средством анализа такой системы становится имитационное моделирование, позволяющее имитировать ("проигрывать") на ЭВМ функционирование системы, исследуя ее поведение при различных условиях, значениях параметров, отражая их случайный характер, изменение во времени и т. п."[65].

Глава 19 Системы контроля состояния запасов

19.1 Общая характеристика систем контроля состояния запасов

Управление запасами предусматривает организацию контроля их фактического состояния.

Контроль состояния запасов — это изучение и регулирование уровня запасов производственно-технического назначения, изделий народного потребления и др. с целью выявления отклонений от норм запасов и принятия оперативных мер к ликвидации отклонений.

Необходимость контроля состояния запасов обусловлена повышением издержек в случае выхода фактического размера запаса за рамки, предусмотренные нормами запаса. Контроль состояния запаса проводится на основе данных учета запасов и может осуществляться непрерывно, либо через определенные периоды.

На практике применяются различные методы контроля, которые можно классифицировать по следующим признакам:

♦ порядок проверки: периодическая или непрерывная;

♦ пороговый уровень запаса: наличие или отсутствие;

♦ величина заказываемой партии: одинаковая или разная.

Примерная классификация систем контроля состояния запасов представлена на рис. 94.

Контроль состояния запасов и формирование заказа поставщику может осуществляться по одной из представленных ниже систем.

| Рис. 94 Классификация систем контроля состояния запасов |

Система оперативного управления. Через определенные промежутки времени принимается оперативное решение: "заказывать" или "не заказывать", если заказывать, то какое количество единиц товара (рис. 95)[66].

Система равномерной поставки. Через равные промежутки времени заказывается постоянное количество единиц товара (рис. 96).

Т — constant; Рь Р2, Р3, Р4— отдельные заказы

Рис. 95 Система оперативного управления

Т — constant; Рь Р2, Р3, Р4— отдельные заказы

Рис. 95 Система оперативного управления

|

Система пополнения запаса до максимального уровня. При этом через равные промежутки времени заказывается партия, объем которой, т.е. число единиц товара, равен разности установленного максимального уровня запасов и фактического уровня запасов на момент проверки. Размер заказа увеличивается на величину запаса, который будет реализован за период выполнения заказа (рис. 97).

Т — constant; Р — constant

Рис. 96 Система поставки равного заказа через равные периоды времени

Т — constant; Р — constant

Рис. 96 Система поставки равного заказа через равные периоды времени

|

запас

|

Система с фиксированным размером заказа при периодической проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). Фактический уровень запасов проверяется через равные промежутки времени. Решение о заказе постоянного объема товара принимается при условии, что товарный запас в момент проверки оказывается меньше или равен установленному пороговому уровню товарных запасов. В противном случае принимается Т — constant; Рь Р2>....Р5— отдельные заказы Рис. 97 Система пополнения запаса до максимального уровня

решение "не заказывать" (рис. 98).

|

Т — constant; Р — constant

Рис. 98 Система с фиксированным размером заказа при периодической проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса)

Система с фиксированным размером заказа при не- прерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса).

В момент достижения запасом порогового значения заказывается партия постоянного объема (рис. 99).

Система с двумя уровнями при периодической проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). Фактический уровень товарных запасов проверяется через равные промежутки времени. Если он оказывается

запас Р Р Р

Р — constant; Ть Т2, Т3— случайные периоды времени между отдельными заказами

Р — constant; Ть Т2, Т3— случайные периоды времени между отдельными заказами

|

Рис. 99 Система с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса)

меньше минимального или равен ему, то принимается решение заказывать партию, равную разности максимального товарного запаса и фактического запаса на момент проверки с увеличением на ожидаемую реализацию за время выполнения заказа. Если фактический товарный запас больше минимального, то принимается решение "не заказывать" (рис. 100).

Т — constant; Pi, Р2, Р5— отдельные заказы

Рис. 100 Система с двумя уровнями при периодической проверке фактического уровня запаса (система "минимум—максимум")

Т — constant; Pi, Р2, Р5— отдельные заказы

Рис. 100 Система с двумя уровнями при периодической проверке фактического уровня запаса (система "минимум—максимум")

|

Система с двумя уровнями при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса). Решение заказать партию принимается при достижении порогового запаса. Размер заказываемой партии принимается равным разности максимального товарного запаса и порогового уровня, с увеличением на ожидаемую реализацию за время выполнения заказа (рис. 101).

запас

Ть Т2,Тз, Т4 — периоды времени между заказами Рь Р2» Рз, Р4— отдельные заказы

Ть Т2,Тз, Т4 — периоды времени между заказами Рь Р2» Рз, Р4— отдельные заказы

|

Рис. 101 Система двух уровней при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса)

19.2 Параметры основных систем контроля состояния запасов

В настоящем параграфе более подробно рассмотрены две часто встречающиеся системы контроля состояния запасов:

♦ система с фиксированной периодичностью пополнения запаса до максимального уровня;

♦ система с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса).

При применении первой системы период, через который предприятие направляет заказ поставщику, не меняется. Например, каждый понедельник менеджер фирмы просматривает остатки товаров и дозаказывает их до заранее определенной максимальной нормы.

Сущность второго метода заключается в том, что как только запас какого либо товара достигнет заранее определенного минимального значения, этот товар заказывается. При этом размер заказываемой партии все время один и тот же (система с фиксированным размером заказа). Рассмотрим подробнее названные системы.

Система с фиксированной периодичностью пополнения запаса до максимального уровня. Контроль состояния запасов по этой системе осуществляется через равные промежутки времени посредством проведения инвентаризации остатков. По результатам проверки составляется заказ на поставку новой партии товара.

Размер заказываемой партии товара определяется разностью предусмотренного нормой максимального товарного запаса и фактического запаса на момент проверки. Поскольку для исполнения заказа требуется определенный период времени, то величина заказываемой партии увеличивается на размер ожидаемого расхода за этот период. Размер заказываемой партии (Р) определяется по следующей формуле:

,

,

где Змакс — предусмотренный нормой максимальный запас;

Зф — фактический запас на момент проверки;

Звз — запас, который будет израсходован в течение размещения и выполнения заказа.

Графически модель системы контроля состояния запаса с фиксированной периодичностью заказа представлена на рис. 102.

Рис. 102 Система контроля состояния запасов с фиксированной периодичностью пополнения запаса до максимального уровня

Интенсивность спроса, характеризуемая углом линии запасов, в общем случае является величиной переменной. А поскольку заказ осуществляется через равные промежутки времени, то величина заказываемой партии в разных периодах также может быть различна. Естественно, применять эту систему можно тогда, когда есть возможность заказывать партии, различные по величине (например, в случае применения контейнерной доставки заказываемого товара — эта система неприменима).

Кроме того, систему не применяют, если доставка или размещение заказа обходится дорого. Например, если спрос за прошедший период был незначителен, то заказ также будет незначителен, что допустимо лишь при условии несущественности транспортно-заготовительных расходов, связанных с выполнением заказа.

На практике по данной системе можно заказывать один из многих товаров, закупаемых у одного и того же поставщика, товары, на которые уровень спроса относительно постоянен, малоценные товары и т. д.

Система с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса).

В этой системе контроля состояния запасов размер заказа на пополнение запаса является величиной постоянной. Интервалы времени, через которые производится размещение заказа, в этом случае могут быть разные (рис. 103).

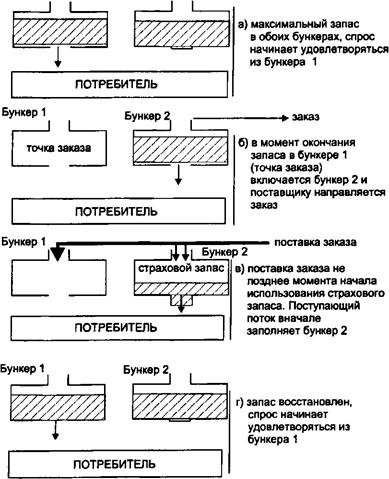

Нормируемыми величинами в этой системе являются величина заказа, размер запаса в момент размещения заказа (пороговый уровень запаса или так называемая точка заказа) и величина страхового запаса. Заказ на поставку размещается при уменьшении наличного запаса до точки заказа. Как следует из рисунка, после размещения заказа запас продолжает уменьшаться, так как заказанный товар привозят не сразу, а через какой-то промежуток времени t. Величина запаса в точке заказа выбирается такая, чтобы при равномерном спросе и своевременных поставках за время t запас не опустился ниже страхового. Если же спрос непредвиденно увеличится (линия графика резко пойдет вниз — участок А графика) или же будет нарушен срок поставки или доставки (t1>t — участок В графика), то начнет работать страховой запас. Коммерческая служба предприятия в этом случае должна принять меры, обеспечивающие дополнительную поставку. Как видим, данная система контроля предусматривает защиту предприятия от образования дефицита. Рассматриваемую систему иногда называют "двухбункерной" (two-bin system), так как запас хранится как бы в двух складах-бункерах (на рис. 104 — бункеры 1 и 2). Вначале удовлетворение спроса осуществляется из первого

Рис. 103 Система с фиксированным размером заказа при непрерывной проверке фактического уровня запаса (с пороговым уровнем запаса)

бункера (рис. 104, а). Окончание запасов в этом бункере является точкой заказа. В этот момент для снабжения потребителя открывается второй бункер, одновременно по- ставщику направляется заказ (рис. 104, б). В момент прибытия заказанного товара во втором бункере должен оставаться запас не ниже страхового (рис. 104, в). При распределении поступившего от поставщика заказа вначале полностью заполняется второй бункер. Оставшееся количество используется для заполнения первого.

бункер 1 Бункер 2

Рис. 104 Двухбункерная система контроля состояния запасов

Рис. 104 Двухбункерная система контроля состояния запасов

|

Данная модель позволяет наглядно представить себе текущий запас, так как здесь — это то количество запаса, которое физически вытекает из обоих бункеров, обеспечивая непрерывность производственного или торгового процесса между очередными поставками.

19.3 Сравнительная характеристика основных систем контроля состояния запасов

Выбор систем контроля состояния запасов является действенным механизмом повышения эффективности функционирования логистической системы. Решение данной задачи требует опыта, умения моделировать процесс пополнения и расходования запаса, знания коммерческой ситуации и должно основываться на понимании эксплуатационных различий между описанными системами.

Системы с непрерывной проверкой фактического уровня запасов позволяют работать в условиях сравнительно низкого запаса, защищая в то же время предприятие от дефицита. Следовательно, условиями применения этих систем являются:

♦ большие потери от отсутствия запасов;

♦ большие затраты по содержанию запаса;

♦ высокая степень неопределенности спроса (т. е. спрос на товар плохо прогнозируется).

Применение данных систем позволяет экономить затраты по содержанию запасов за счет сокращения отвлекаемых в запасы финансовых ресурсов, а также сокращая потребность в складских площадях и людских ресурсах.

К недостаткам систем с непрерывной проверкой запасов относят необходимость постоянного контроля размера запасов.

Системы с периодической проверкой состояния запасов (с фиксированным интервалом) позволяют проводить учет остатков лишь периодически. Платой за это будет, как правило, более высокий, по сравнению с предшествующей системой, средний уровень запаса. Применяют их при низких удельных издержках на хранение.

Данные системы хорошо работают в условиях, когда можно с достаточной степенью уверенности предугадать размер спроса. В противном случае неожиданно возросший спрос в период между заказами может увести логистическую систему в дефицитное состояние.Основные условия применения систем с периодической проверкой состояния запасов:

♦ низкие затраты по содержанию запаса;

♦ хорошая предсказуемость спроса.

К преимуществам системы относят отсутствие необходимости в постоянном контроле наличия запасов на складе, к недостаткам — сравнительно высокий уровень среднего запаса.

Системы, предусматривающие возможность заказа различных по величине партий товаров (P^const), применимы, когда условия поставки позволяют получать товары различными по величине партиями. В остальных случаях применяются системы с фиксированным размером заказываемой партии.

Вопросы для контроля знаний

Глава 20 Взаимосвязь управления запасами с другими функциями логистики

20.1 Оптимизация ассортиментного состава запасов в эшелонах логистических систем

Большое влияние на результаты бизнеса оказывает распределение ассортиментного состава запасов в различных эшелонах логистических систем.

На рис. 105 показана матрица, в которой весь ассортимент дифференцирован по двум признакам: по доли товарной группы в общем объеме оборота и по доли товарной группы в общей прибыли.

Запасы товаров, пользующихся высоким спросом и имеющих высокую долю в прибыли предприятия (сегмент I матрицы), необходимо размещать максимально близко к клиенту. По этим товарам следует иметь глубокий внутри- групповой ассортимент, создавать страховые запасы.

Товары, пользующиеся низким спросом (сегменты II и III матрицы), размещают выше по цепи товародвижения, т. е. в центральных складах. При этом чем ниже значение коэффициента вариации спроса по отдельному товару, тем спокойнее можно передавать его хранение в центральный склад.

Поставка той части товаров этой группы, которая приносит высокую прибыль (сегмент II матрицы), должна организовываться по принципу "точно в срок".

Работу с товаром, пользующимся высоким спросом, но приносящим небольшую прибыль (сегмент IV матрицы), необходимо критически анализировать и реорганизовывать с целью сокращения затрат и соответствующего увеличения прибыли.

Товары, пользующиеся небольшим спросом и приносящие низкую прибыль (сегмент III матрицы), следует, по возможности, удалять из ассортимента.

Рис. 105 Матрица прибыль — спрос

20.2 Концентрация запасов как метод их сокращения

Большое влияние на совокупные издержки системы распределения имеет количество используемых складов. Увеличение количества складов является выражением стремления фирм быть представленными непосредственно на местном рынке. Широкая сеть складов позволяет фирме поддерживать необходимый уровень обслуживания клиентов. В то же время развитая сеть складов это более высокие совокупные запасы, особенно страховые, и, соответственно, более высокая цена единицы товара на складе.

В последние годы в странах Западной Европы наблюдается тенденция сокращения количества складов (особенно в розничной торговле). При этом, несмотря на рост транспортных расходов, в целом по системе распределения наблюдается экономия средств, особенно за счет сокращения страховых запасов.

Ожидаемая экономия за счет снижения количества складов может быть рассчитана с помощью правила, известного как закон квадратного корня. Согласно этому закону размер страхового запаса, а следовательно, и сумма издержек по его содержанию, возрастает пропорционально корню квадратному из числа складов1, т. е.

|

где Зп1 и Зп2 — размер страхового запаса;

п1 и п2 — начальное и конечное количество складов в системе распределения.

Изменение объема запасов, возникшее в результате изменения числа складов в системе распределения, определится по формуле

или, выраженное в процентах от первоначального размера, т. е. от З n1:

|

Например, при сокращении количества складов с 4 до 1 размер страховых запасов без ущерба для надежности функционирования распределительной системы можно сократить на 50%.

.

.

Знак минус означает, что имеет место сокращение размера запаса.

Другим примером может служить группировка, допустим, ста самостоятельно работающих магазинов вокруг одного распределительного центра, в качестве которого может выступать существующее предприятие оптовой торговли[67]. Переход от изолированного функционирования участников логистического процесса к ассоциации позволит передать страховые запасы от магазинов на склад  .

.

Страховые случаи возникают у магазинов не одновременно. Следовательно, концентрация страхового запаса в одном месте создает возможность маневра и, как видим, резко сокращает общую потребность в нем интегрированной логистической системы.

Следует отметить, что магазины пойдут на сокращение страховых запасов лишь при наличии четко налаженной системы передачи заказа и возможности быстрой поставки с центрального склада необходимого товара.

20.4 Метод быстрого реагирования [68] и размер запасов

Возможности сокращения товарных запасов, которые открывает внедрение технологии быстрого реагирования, показаны на рис. 106.

Текущий запас сокращается, так как в логистических системах запас, обеспечивающий непрерывность производственного или торгового процесса между очередными поставками, не должен превышать величины, расходуемой за время, в течение которого размещается и выполняется заказ[69].

| Рис. 106 Слагаемые сокращения запасов при использовании технология быстрого реагирования |

Возможность сокращения страхового запаса покажем на следующем примере. Представим себе страховой запас в виде площади круглой мишени. Больше диаметр — больше страховой запас. Задача стрелка — попасть в мишень. При одной и той же точности стрельбы и неизменности позиции стрелка вероятность попадания в мишень определяется ее диаметром.

В хозяйственной практике "попадание в десятку" означает точное угадывание в момент заказа того размера остатка товаров, который сложится к моменту доставки следующей партии. "Попадание в мишень" означает, что до момента следующей доставки все обращавшиеся покупатели уходили с покупками. Попадание в край мишени означает, что последнюю единицу товара продали в момент прибытия следующей партии. Попадание в "молоко" означает, что в канун поставки возник дефицит товаров.

Здесь вероятность "точной стрельбы" зависит от дисперсии спроса. При небольшом разбросе спроса относительно средней величины можно достаточно точно предсказать потребность за время поставки. При увеличении разброса — характерная тенденция для сегодняшнего рынка, точно предвидеть спрос не удастся и для увеличения вероятности поражения цели "диаметр мишени", т. е. размер страхового запаса, очевидно, следует увеличить.

Однако это традиционный способ решения проблемы. Логистика с помощью метода быстрого реагирования позволяет устойчиво работать без возникновения дефицита в условиях увеличения дисперсии спроса. При этом страховой запас, как правило, снижается.

Идею достижения такого результата легко понять, вернувшись к армейскому примеру: стрелять воин стал хуже, и мишень сделали меньше, однако попадать в нее он стал почему-то чаще. Объясняется результат простым приближением стрелка к мишени (рис. 107).

В логистике под расстоянием до мишени понимается срок между размещением заказа и его выполнением, который при применении метода быстрого реагирования резко сокращается. Разброс спроса, набирающий силу в каждую единицу времени, за короткое время поставки просто не успевает вырастать. Соответственно нет необходимости и в больших страховых запасах.

Рис. 107 Зависимость страхового запаса (размера мишени) от срока поставки (расстояние от стрелка до мишени)

Вопросы для контроля знаний

Глава 21 Понятие, виды и функции складов

"Для каждого изделия, хранящегося на складе, расходы по его хранению должны быть ниже расходов, связанных с его отсутствием. Складирование существует только по этой причине".

Харольд. Е. Фирон,'Майкл Р. Линдере Управление снабжением и запасами (С. 214)

21.1 Склады, их понятие и роль в логистике

Проектирование сквозных процессов в большинстве случаев дает оптимальное решение при условии накапливания сырья, полуфабрикатов, готовых изделий в том или ином звене логистической цепи на некоторое время. Целостный проект показывает, что необходимо сделать с грузом в месте накапливания. Возможно, поступившие грузовые единицы необходимо расформировать, товары переупаковать, какое-то время хранить, затем сформировать новые грузовые единицы и в нужный момент доставить потребителю. С этой целью в логистической системе организуется склад.

Склад — элемент товаропроводящей цепи, предназначенный для приемки, размещения, хранения, комплектации и выдачи продукции и имеющий необходимую для выполнения этих функций материально-техническую базу (здания, сооружения, устройства и т. п.)

Изготовителю продукции необходимы склады сырья и исходных материалов, с помощью которых обеспечивается непрерывность производственного процесса. Склады готовой продукции позволяют содержать запас, обеспечивающий непрерывность сбыта. На складах торговли накапливаются и ожидают своего потребителя готовые изделия.

Представление о гармонично организованной логистической системе как о системе без складов ошибочно. Гармония в логистике достигается правильным сочетанием складского и транзитного способов продвижения продукции, имеющей вещественную форму, от первичного источника сырья вплоть до конечного потребителя.

Склад в логистике используется только тогда, когда это позволяет улучшить показатели сквозного процесса. Таким образом, роль склада заключается в создании условий для оптимизации материального потока.

Логистика ставит задачу гармоничной организации внут- рискладских процессов, а также задачу технической, технологической и планово-организационной сопряженности внутрискладских процессов с процессами, происходящими в окружающей склад экономической среде.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 964 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!