|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Определение оптимального объема уровня логистического сервиса 4 страница

|

|

;

;

или

.

.

Присвоим неуправляемым параметрам конкретные числовые величины (табл. 21), чтобы иметь возможность на примере показать порядок определения оптимального размера управляемых параметров.

Таблица 21

Данные для расчета оптимального размера запаса

|

Оптимальный размер заказываемой партии составит:

.

.

Оптимальный размер затрат за период Т на создание запаса

.

.

Оптимальный размер затрат за период Т на хранение запаса рассчитывается по аналогичной формуле:

| формула |

.

.

Минимальный (он же оптимальный) размер общих затрат за период на создание и хранение запаса

.

.

Оптимальный размер среднего значение текущего запаса:

.

.

Оптимальное количество заказов за период (частота завоза)

.

.

Оптимальный период между заказами (рассчитаем этот параметр в днях):

.

.

Приведенные выше формулы и расчеты выполнены, исходя из предположения, что потребность в анализируемом периоде, а также размер заказа рассчитываются в натуральном выражении (в штуках). Расчеты не претерпят существенных изменений, если перейти к денежному выражению потребности и заказа. Приведем пример расчета, исходя из того, что потребность за период в денежном выражении (Qден)составляет:

.

.

Поскольку размер заказа, измеряемый в денежных единицах (Sден), равен

,

,

формула для расчёта затрат за период на хранение (формула 1) принимает вид:

Внеся соответствующие изменения в формулу (1) и проведя дифференциацию, получим модель для расчета оптимального размера заказа в денежном выражении:

.

.

В нашем примере оптимальный размер заказа в денежном выражении составит:

Формулы для расчета остальных управляемых параметров остаются без изменения.

Мы определили для нашего примера оптимальные условия поставок. Игнорирование полученных результатов приведет к завышенным расходам. Например, при завозе товаров не один раз в десять дней по 200 шт., а один раз в месяц по 600 шт. общие затраты за период на создание и хранение запаса составят:

,

,

что на  (67%) превышает квартальные затраты (9000

(67%) превышает квартальные затраты (9000  ),

),

соответствующие оптимальному режиму поставок.

18.2 Удельные затраты на создание и хранение запасов

Принятие решение по запасам основывается на понимании оптимального значения размера заказа либо на сопоставлении вариантов систем управления запасами с использованием критерия минимума общих затрат. 350

Расчеты величин К и М, входящих в формулу Уилсона, выполняют с целью принятия решений в области управления запасами. Понимание размера удельных затрат на создание и хранение запасов соответствует принципу конкретности логистики, так как позволяет выполнить точную оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации того или иного решения в области управления запасами.

Следует отметить, что значительная часть отечественных компаний в сфере производства и обращения в настоящее время не располагает информацией об указанных величинах, что превращает системы управления запасами в своеобразные "черные ящики" затрат: экономический результат известен, но механизм зависимости результата от принимаемых решений в области управления запасами непонятен.

Расчеты величин К и М выполняют на основе составления смет расходов за анализируемый период на создание и хранение запасов. Названные категории расходов включают в себя множество видов прямых и косвенных затрат. Для поиска оптимального размера заказа следует принять во внимание лишь те статьи, затраты по которым за анализируемый период меняются в зависимости от размера заказа, т. е. статьи, чувствительные к размеру заказа. Те статьи, затраты по которым за период не меняются при изменении размера заказа, из расчета удельных затрат следует исключить, так как расходы за период по таким статьям носят постоянный характер и не влияют на решения по размеру заказа.

Таким образом, в сметы включают не все виды затрат, а лишь те, величина которых в течение периода меняется в зависимости от размера заказываемой партии.

Возможность игнорирования значительного числа статей расходов при решении оптимизационных задач в области управления запасами создает реальную возможность решения этих задач в условиях реальной хозяйственной практики.

Рассмотрим порядок расчета удельных затрат на создание и хранение запасов.

1. Расчет удельных затрат на создание запасов, т. е. затрат, которые предприятие несет от момента принятия решения о размещении заказа поставщику до момента прихода поступившего товара.

Расходы в расчете на один заказ (величина К) определяют делением расходов прошлого периода, связанных с созданием запасов на предприятии, на число размещенных и полученных за этот период заказов.

Смета расходов на создание запасов может включать следующие виды затрат:

к1 — затраты, связанные оформлением договора поставки, т. е. расходы на возможные командировки, представительские расходы на проведение переговоров, расходы, связанные с необходимостью осуществления контроля за процессом поставок, и т. п.;

к2 — затраты на охрану груза в процессе доставки; к3 — затраты на страхование; к4 — затраты на транспортирование; к5 — прочие расходы, связанные с размещением и исполнением заказа, величина которых за период меняется в зависимости от количества размещенных и выполненных за период заказов.

Следует иметь в виду, что затраты к2, к3, и к4 включаются в состав транспортно-заготовительных расходов лишь в той степени, в какой это предусмотрено условиями франкировки груза[62].

Расходы в расчете на один заказ определяют по формуле:

,

,

где к i — затраты за период по статьям, чувствительным к изменению размера заказа,

L — количество заказов, размещенных и выполненных за анализируемый период.

Вновь обращаем внимание на то, что учитываться должны лишь те виды затрат, величина которых за период меняется в зависимости от размера заказа. Ниже приводится пример, иллюстрирующий целесообразность либо нецелесообразность включения транспортных расходов за период в расчет удельных затрат на создание запасов.

Рассмотрим два варианта размещения и выполнения заказа.

Вариант 1.

Предприятие оптовой торговли, находящееся в Москве, закупает у предприятия-изготовителя, находящегося в Ярославле, один вид товара (вид А). Квартальный план продаж этого изделия для оптовика составляет 9 т. Размер изделия таков, что все 9 т можно загрузить в один автомобиль и привезти за один раз. Транспортный тариф составляет 5000 руб. Соответственно, квартальные транспортные затраты оптовика по данному виду изделия составят 5000 руб.

Можно поступить иначе: заказывать и привозить товар каждый день, т. е. 90 раз в квартал, ежедневно посылая из Москвы в Ярославль тот же автомобиль. Доставлять при этом автомобиль будет по 100 кг (автомобиль практически пустой), однако стоить каждая доставка также будет 5000 рублей. Транспортные расходы оптовика возрастут соответственно в 90 раз.

Как видим, квартальные транспортные затраты (затраты за период) при такой системе доставки меняются пропорционально изменению размера заказа. Следовательно, транспортные затраты следует включить в расчет удельных затрат на создание запаса.

Вариант 2.

Предприятие оптовой торговли, находящееся в Москве, закупает у предприятия-изготовителя, находящегося в Ярославле, помимо товара вида А, широкую номенклатуру товаров. Общий объем закупок — 900 т в квартал. Автомобиль из Ярославля в

Москву ежедневно перевозит по 10 т. Партию товара вида А можно перевезти одним рейсом, а можно возить каждый день. Общие затраты на транспортировку данной позиции за квартал не будут существенно отличаться от 5000 руб., так как транспортировка заказа в 100 кг будет обходиться гораздо дешевле (примерно в 50 руб.), поскольку автомобиль будет дозагружен до 10 т другими товарами, на которые и придется основная часть транспортного тарифа.

Как видим в данном случае транспортные затраты за квартал не зависят от размера заказа. Следовательно, транспортные затраты следует исключить из расчета удельных затрат на создание запаса.

2. Расчет удельных затрат на хранение запасов (величина М), т. е. определение доли, которую составляют годовые затраты по хранению в стоимости среднего запаса за тот же период (доли от стоимости единицы товара, которую составляет стоимость его хранения в течение года).

Удельные затраты на хранение запасов рассчитываются на основе оценки затрат за период по ряду статей, затраты по которым чувствительны к изменению размера заказа.

К таким статьям могут быть отнесены следующие:

• проценты за кредит, необходимый для оплаты стоимости запасов;

• риски, связанные с содержанием запасов;

• затраты на эксплуатацию складов, в которых хранятся запасы.

Прямая пропорциональная зависимость между размером запаса и годовыми затратами по первым двум статьям очевидна.

Годовые эксплуатационные затраты (затраты на содержание складов и оплату труда персонала) носят постоянный характер и на первый взгляд не зависят от размера заказа. Это не совсем так. Складские ресурсы, как правило, избыточными не бывают и создаются в соответствии с размерами предназначенных для хранения запасов. Следовательно прямая связь между затратами на содержание склада и запасами имеется. Косвенным свидетельством тому является учет складского ресурса при принятии решений по размеру заказа по одной из позиций многономенклатурного склада.

Однако в том случае, когда ресурсы склада настолько велики, что при управлении запасами они перестают быть ограничивающим параметром, затраты на их содержание могут не учитываться при принятии решений по размерам запасов.

Остановимся на краткой характеристике отдельных статей расходов, связанных с хранением запасов.

Проценты за кредит ( ), необходимый для опла-

), необходимый для опла-

год

ты стоимости запасов, определяют по формуле

,

,

где Зср — размер среднего запаса на складе в денежном выражении, руб.;

— годовая процентная ставка за кредит, %/год.

— годовая процентная ставка за кредит, %/год.

Риски содержания запасов (т2,  — последствия различных страховых случаев и оценка стоимости риска в денежной форме). Оценка стоимости риска в денежной форме производится:

— последствия различных страховых случаев и оценка стоимости риска в денежной форме). Оценка стоимости риска в денежной форме производится:

• через расходы на страхование;

• через тарифы и ставки страховых премий. Затраты на эксплуатацию складов, в которых хранятся

запасы, также измеряются в  и могут включать в себя следующие статьи:

и могут включать в себя следующие статьи:

т2— заработная плата персонала, связанного с содержанием запасов;

m 3 — амортизация зданий и оборудования, используемых для хранения запасов;

т4 — административные расходы и коммунальные услуги;

т5 — прочие текущие расходы, связанные с содержанием запасов и изменяющиеся при изменении величины среднего запаса.

Величина М, т. е. доля, которую составляют издержки по хранению за период Т в стоимости среднего запаса за тот же период, определяется по формуле

.

.

18.3 Определение размера текущего запаса в условиях ограниченных возможностей управления хозяйственной ситуацией

Система управления запасами характеризуется рядом параметров, частью из которых можно управлять, а частью нельзя. Состав управляемых и неуправляемых параметров зависит от хозяйственной ситуации и может меняться. Определяя оптимальный размер заказываемой партии (см. § 18.1), мы исходили из того, что размер заказа является управляемым параметром. В реальной практике управляемость размера заказа может быть существенно ограничена. Возможные причины:

• минимальная норма отгрузки, вводимая поставщиком,

• количество единиц, упакованных в транспортную тару,

• вместимость используемого транспорта, а также другие причины.

Рассмотрим, какие возможности открывает в этом случае понимание удельных затрат, связанных с созданием и содержанием заказа.

1. Знание удельных затрат, связанных с созданием и содержанием заказа, дает понимание оптимальной величины заказа. Общие затраты, которые понес бы покупатель в случае закупки товаров оптимальными партиями, следует сопоставить с затратами, которые будут понесены в результате согласия с минимальными нормами отгрузки, а также с другими возможными условиями поставщика, вынуждающими покупателя заказывать товар партиями, отличными от оптимальных.

Пусть, например, в примере § 18.1 минимальная норма отгрузки составляет 500 единиц. Найденный же нами оптимальный размер заказа — 200 единиц (с. 350). Дополнительные затраты ( ), которые понесет компания, приобретая товар по 500 единиц, составят:

), которые понесет компания, приобретая товар по 500 единиц, составят:

.

.

Общие затраты при закупке по 200 единиц определены ранее и составляют:

.

.

Общие квартальные затраты, которые компания понесет при закупке по 500 единиц ( ), рассчитаем по формуле (2):

), рассчитаем по формуле (2):

.

.

Как видим,  , квартал

, квартал

Знание величины дополнительных затрат существенно повышает обоснованность коммерческого решения по заключению договора поставки. Коммерческая служба, соглашаясь на отличные от оптимальных условия поставщика, видит, какую цену компания платит за уступку.

2. Знание удельных затрат может помочь выбрать вид транспорта.

Допустим, компания имеет возможность доставить от зарубежного поставщика однородный товар либо железнодорожным транспортом (вагонная отправка), либо крупнотоннажным автомобильным транспортом. Критерием выбора варианта может быть минимум суммарных затрат за период на заказ и доставку товара, а также на хранение запаса. Поскольку количество вариантов продвижения товара до покупателя, которые реально можно осуществить, скорее всего, будет ограниченно, то по каждому из них может быть выполнен расчет суммарных затрат. Вариант, обеспечивающий минимум общих затрат, принимается к реализации.

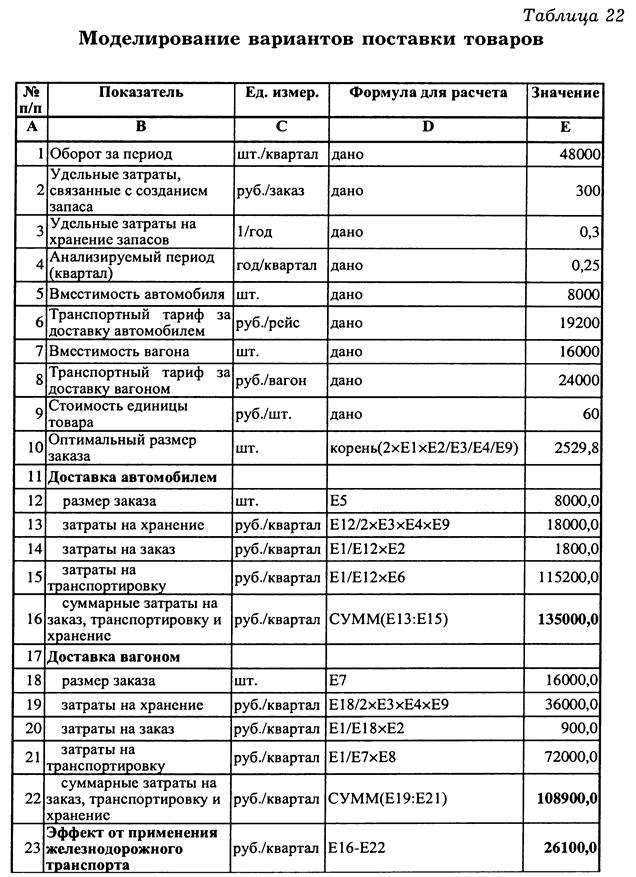

В табл. 22 приведен пример расчета общих затрат по двум вариантам доставки бумажной продукции от зарубежного поставщика. Оптимальный размер заказа, рассчитанный без учета транспортных затрат, составил 2530 шт. Однако с учетом затрат на транспортировку такой заказ оказывается невыгоден.

Выбирать приходится из двух вариантов:

• доставка крупнотоннажным автомобилем;

• доставка вагоном.

В табл. 22 приведен порядок расчета полных затрат по каждому из вариантов. Как видим, выгоднее оказывается доставка вагоном, которая позволяет сэкономить 26100 руб. в квартал.

Выбрав данный вариант, мы тем самым определяем размер заказа и норму текущего запаса:

• размер заказа — 16000 шт.;

• норма текущего запаса — 8000 шт.

Читателю предлагается ввести данные таблицы в Excel и посмотреть, как будут вести себя суммарные затраты на заказ, транспортировку и хранение по вариантам доставки (ячейки Е16 и Е22) при следующих изменениях:

• увеличение закупочной стоимости единицы товара (ячейка Е9);

очень быстро, путем перебора значений, можно определить, что при стоимости единицы товара в 147 руб. суммарные затраты по вариантам выравниваются. При дальнейшем увеличении стоимости целесообразно переходить на автомобильный транспорт;

• уменьшение размера заказа по сравнению с вместимостью выбранного транспортного средства;

установленные значения модели рекомендуют использовать вагонную отправку, суммарные затраты при этом составляют 108 900 руб./квартал. Попробуем недогрузить вагон, уменьшив заказ с 16 до 15 тыс. шт. Мы увидим, что суммарные затраты возрастут до 111510 руб./квартал.

Как видим, несложная компьютерная модель может помочь просчитать и другие варианты поставок, сопоставить их и выбрать оптимальный вариант по критерию минимума общих затрат.

Вновь обращаем внимание на то, что возможность обоснованного выбора существует лишь при условии знания удельных затрат, связанных с созданием и содержанием запаса (ячейки Е2 и ЕЗ табл. 22).

18.4 Определение размера страховых запасов

На рис. 89 представлен идеальный вариант движения запаса: расход осуществляется равномерно, новая партия поступает на склад точно в момент полного расхода предыдущей. На практике фактический расход запаса неравномерен и может превышать плановый. Поступление заказанных товаров по вине поставщиков или перевозчиков может запаздывать. В связи с этим предприятия создают страховые запасы. Цель создания страховых запасов — обеспечить непрерывность торгового или производственного процесса в следующих случаях:

• задержка поставщиком срока отгрузки заказа;

• задержка товара в пути при доставке от поставщика;

• непредвиденное возрастание объема сбыта.

Перечисленные ситуации не планируют, но, поскольку они возможны, их ожидают и к ним готовятся, создавая страховые запасы.

Страховой запас позволяет стабильно функционировать в условиях плохо отрегулированных хозяйственных отношений и неизбежных ошибок при прогнозировании и последующем планировании спроса.

Страховой запас не является неприкосновенным. Расход этой компоненты общего запаса также неизбежен, как и неизбежны погрешности планирования и организации поставок. Однако при запланированном ходе поставок и стабильном, соответствующем плану сбыте, величина страхового запаса, в отличие от текущего, не меняется.

Страховой запас, так же как и текущий, имеет двойственный характер, т. е. играет как положительную, так и отрицательную роль. Значительный страховой запас способен покрыть все случайные отклонения. Предприятие сможет избежать потерь оборота и имиджа, вызванных отсутствием в нужный момент запасов на складе, т. е. потерь от дефицита. Однако это может привести к неоправданно большим затратам на содержание страхового запаса на складе компании.

Определяющим экономическим фактором при расчете величины страхового запаса является достижение минимальных суммарных потерь и затрат, вызванных дефицитом и содержанием запаса.

На величину потребности в страховых запасах оказывает влияние следующие основные факторы:

• вероятность того, что поставщик нарушит свои обязательства по отгрузке товаров (по сроку или по количеству, или по тому и другому вместе);

• вероятность незапланированного роста потребности в товарах (роста сбыта);

• вероятность того, что перевозчик нарушит свои обязательства по срокам доставки товаров.

Возможно также влияние других факторов.

Кроме того, на размер страховых запасов влияет характер распределения таких случайных величин, как сроки поставок, объемы сбыта и др.

Существенное влияние на потребность в страховых запасах оказывает допускаемая в конкретной ситуации вероятность возникновения дефицита. Например, при снижении допускаемой вероятности дефицита с сорока до одного процента в условиях нормально распределенного спроса потребность в страховых запасах увеличивается более чем в девять раз (в 9,32 раза).

Количественная оценка каждого из перечисленных выше факторов, а также учет их совместного влияния на размер страхового запаса в единой аналитической модели является сложной научной задачей, требующей к тому же обширной информационной поддержки.

Рассмотрим более простую хорошо изученную ситуацию определения оптимального страхового запаса, когда имеется только одна случайная величина, т. е. действует лишь один случайный фактор.

Первый вариант однофакторной ситуации:

• сроки поставок на склад подвержены случайным колебаниям;

• сбыт со склада за любой период точно соответствует плану.

Такая ситуация может иметь место, например, для центрального склада системы: "центральный склад компании — склады филиалов".

Сроки поставок на центральный склад от поставщиков могут непредсказуемо отклоняться от плановых. Объемы и сроки отгрузок с центрального склада компании на склады филиалов (объемы сбыта) точно определены.

Второй вариант однофакторной ситуации:

• сроки поставок на склад точно соответствуют планам,

• сбыт в периоды между поставками подвержен случайным колебаниям.

В системе "центральный склад компании — склады филиалов" такая ситуация может иметь место на складах филиалов: внутрисистемные поставки с центрального склада детерминированы, а сбыт носит неопределенный, стохастический характер.

Расчет размера страхового запаса по однофакторной ситуации, выполняется на основе статистических данных о фактических значениях случайного фактора, например:

• данные о сроках выполнения заказов поставщиком за предшествующие 12 месяцев (вариант 1),

• данные о величине сбыта в периоды между поставками за последние 12 месяцев (вариант 2).

Рассмотрим порядок расчета оптимального размера страхового запаса в случае, когда срок и объемы поставок на склад четко соблюдаются, а величина сбыта в периоды между поставками имеет случайный характер (вариант 2).

Вначале, пользуясь данными статистического ряда, необходимо определить закон распределения случайной величины. В том случае, если распределение имеет нормальный характер[63], размер страхового запаса (R) рассчитывают по формуле

,

,

где  — среднее квадратическое отклонение величины сбыта за периоды поставки;

— среднее квадратическое отклонение величины сбыта за периоды поставки;

t — параметр нормального закона распределения (параметр функции Лапласа).

Параметр t определяется на основе решения о допустимой вероятности наличия дефицита (а).

Последовательность определения параметра t:

1) определить оптимальную вероятность возникновения дефицита, величину а;

2) определить значение функции Лапласа F(t) для найденной вероятности возникновения дефицита;

3) определить значение параметра t для найденного значения функции Лапласа F(t).

Остановимся подробнее на характеристике каждого из действий.

1. Определение оптимальной вероятности возникновения дефицита.

Из теории управления запасами известно, что уровень страхового запаса R при наличии только одной случайной величины — потребности между двумя смежными поставками — должен быть таким, чтобы вероятность возникновения дефицита (а) определялась выражением

,

,

где Схран— затраты на хранение единицы товара на складе в единицу времени;

Сдеф — потери из-за дефицита (отсутствия) товара на складе в единицу времени.

Например, затраты на хранение единицы товара составляют Сх ан=180 руб/год, а потери от дефицита Сдеф= 4320 руб./год. Тогда вероятность возникновения дефицита должна составлять[64]а = 0,04.

Вероятность возникновения дефицита может быть определена также из заданного руководством Компании или службой маркетинга уровня сервиса  ], выраженного в долях от единицы. Тогда:

], выраженного в долях от единицы. Тогда:  .

.

2. Определение значения функции Лапласа F(t) для найденной вероятности возникновения дефицита.

График плотности нормального распределения приведен на рис. 93. Напомним, что общая площадь под кривой равна единице, т. е. суммарной вероятности всех возможных значений сбыта. Наибольшую вероятность имеет среднее значение величины сбыта за период поставки. Чем больше отклонение значения сбыта от центра рассеивания, тем меньше вероятность этого события. Площадь правой заштрихованной области на графике равна допустимой вероятности дефицита (а). Заштрихуем равный участок слева. Площадь оставшейся незаштрихованной части графика (значение функции Лапласа) находим по формуле

F(t)=l-2a.

В нашем примере F(t)=l-2-0,04=0,92.

3. Определение значения параметра t для найденного значения функции Лапласа F(t).

|

Пользуясь полученным значением функции F(t), по таблицам нормального распределения находим значение аргумента (параметр t).

Значения функции Лапласа, а также соответствующие значения уровня сервиса для некоторых значений t приведены в табл. 23.

В нашем примере t =1,75.

Среднее квадратическое отклонение ( ), входящее в формулу страхового запаса, рассчитывается следующим образом:

), входящее в формулу страхового запаса, рассчитывается следующим образом:

,

,

где  — случайная величина (в нашем примере величина сбыта во время i -й поставки);

— случайная величина (в нашем примере величина сбыта во время i -й поставки);

— средняя арифметическая случайной величины; п — количество значений случайной величины (объем

— средняя арифметическая случайной величины; п — количество значений случайной величины (объем

статистики).

Продолжим наш пример и рассчитаем размер страхового запаса. Воспользуемся для этого статистикой значений сбыта в периоды между поставками за последние 12 месяцев (табл. 24).

Таблица 24

Статистика сбыта в периоды между поставками

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 1980 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!