|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Ш1щщшщшщ

|

|

Рис. 13.7. Схема миграции воды и сортировки обломочного материала в рыхлой породе (по А. К. Орвину, 1942). а — начало промерзания и миграция воды; б — выталкивание обломков к краям, т. к. в центре структуры создается избыточное давление за счет промерзания

©

Рис. 13.8. Схема образования грунтовых пятен: 1 — трещина в сезонно-мерзлом слое, 2 — сезонно-мерзлый грунт, 3 — вечномерзлый грунт, 4 — талый грунт (по Б. Н. Достовалову, В. А. Кудрявцеву, 1967)

Рис. 13.8. Схема образования грунтовых пятен: 1 — трещина в сезонно-мерзлом слое, 2 — сезонно-мерзлый грунт, 3 — вечномерзлый грунт, 4 — талый грунт (по Б. Н. Достовалову, В. А. Кудрявцеву, 1967)

|

Рис. 13.9. Каменные полосы (а), каменные кольца (б), каменные многоугольники (в)

Рис. 13.9. Каменные полосы (а), каменные кольца (б), каменные многоугольники (в)

|

Рис. 13.10. Основные морфологические типы пятен-медальонов: I — плоские или слабо выпуклые, II — выпуклые на пьедесталах-кочках, III — плоские или вогнутые. 1 — суглинок или супесь, 2 — гумусированный грунт, 3 — торф

Рис. 13.10. Основные морфологические типы пятен-медальонов: I — плоские или слабо выпуклые, II — выпуклые на пьедесталах-кочках, III — плоские или вогнутые. 1 — суглинок или супесь, 2 — гумусированный грунт, 3 — торф

|

когда крупный каменный материал оттесняется к краям полигональных структур, а центр занят мелкоземом. Выпучивание или вымораживание каменных обломков происходит потому, что под ними раньше наступает промерзание и образуются ледяные линзы, которые приподнимают обломки. Летом, когда деятельный слой оттаивает, место ледяной линзы занимает жидкий грунт, вследствие чего обломок не может снова опуститься, а зимой процесс повторяется и обломок вновь приподнимается, пока не окажется на поверхности. Точно так же выпучиваются сваи, вкопанные только в деятельный слой.

Процесс неравномерного промерзания в полигональной сети мо- розобойных трещин приводит, как уже говорилось, к увеличению давления внутри отдельно взятого полигона, под действием которого прорвавшийся наверх разжиженный грунт сдвигает в стороны вымороженные на поверхность камни, образующие каменные полигоны (рис. 13.11) или каменные многоугольники — площадки с тонким материалом в центре и каменными обломками по краям (рис. 13.12). Весь процесс контролируется неоднократным промерзанием и оттаиванием деятельного слоя.

Рис. 13.11. Полигональные поля

Рис. 13.11. Полигональные поля

|

Рис. 13.12. Сортированные каменные многоугольники. Северная Земля (фото В. Г. Чигира)

Рис. 13.12. Сортированные каменные многоугольники. Северная Земля (фото В. Г. Чигира)

|

13.7. ТЕРМОКАРСТ

Изменение теплового режима в поверхностной части криолитозоны приводит к протаиванию отдельных участков грунта, вытаиванию сегрегационных и жильных льдов и, как следствие, к просадке грунта и возникновению специфических форм термокарстового, отрицательного рельефа. Это небольшие углубления, воронкообразные просадки, округлые котловины, как правило, занятые озерами или уже осушенные и называемые аласами в Якутии, а в Западной Сибири — хасыреями. Аласы могут быть размером в десятки километров в диаметре и глубиной 30-40 м, а в их днище формируются озерно-болотные отложения (рис. 13.13).

Термокарстовый рельеф особенно широко развит на аллювиальных аккумулятивных равнинах в арктическом и субарктическом поясах, где котловины протаивания чаще всего заняты озерами, вода в которых, аккумулируя тепло, сама способствует дальнейшему протаиванию мерзлого грунта вплоть до образования подозерных несквозных таликов. В южных районах криолитозоны проявления современного термокарста сходят на нет.

Рис. 13.13. Схема последовательных стадий (I-IV) развития аласного рельефа (по П. А. Соловьеву): 1 — суглинок в первичном залегании; 2 — суглинок и отложения ледового комплекса, перемещенные при развитии термокарста; 3 — ледовый комплекс; 4 — отложения, подстилающие ледовый комплекс; 5 — озерные и озерно- болотные аласные отложения; 6 — отложения, выполняющие псевдоморфозы по повторно-жильным льдам; 7 — инъекционные и сегрегационные льды; 8 — поверхность многолетнемерзлой толщи; 9 — первичная поверхность; 10 — озерные воды

Рис. 13.13. Схема последовательных стадий (I-IV) развития аласного рельефа (по П. А. Соловьеву): 1 — суглинок в первичном залегании; 2 — суглинок и отложения ледового комплекса, перемещенные при развитии термокарста; 3 — ледовый комплекс; 4 — отложения, подстилающие ледовый комплекс; 5 — озерные и озерно- болотные аласные отложения; 6 — отложения, выполняющие псевдоморфозы по повторно-жильным льдам; 7 — инъекционные и сегрегационные льды; 8 — поверхность многолетнемерзлой толщи; 9 — первичная поверхность; 10 — озерные воды

|

Мерзлые породы чрезвычайно чувствительны к любому, даже самому незначительному техногенному нарушению природного теплового режима. Строительство дорог, нефте- и газопроводов, вырубка леса, даже след от трактора тут же приводят к изменению теплового равновесия, начинаются усиление протаивания и развитие термокарста, бороться с которыми очень трудно.

Процессы морозного пучения связаны с образованием льда и увеличением объема породы в деятельном слое, сложенном тонкодисперсными породами и торфяниками. Отдельные многолетние бугры пучения достигают в высоту 15-20 м и в диаметре 100 м, но чаще — меньше.

Сегрегационные бугры пучения могут быть сезонными и многолетними. Они формируются, когда влага устремляется к фронту промерзания, и при этом образуются шлеры льда, что вызывает увеличение объема и поднятие поверхности. Этот процесс может происходить ежегодно. Зимой с возникшего многолетнего бугра пучения снег сдувается, что вызывает увеличение глубины промерзания и «дополнительную» миграцию влаги, приводящую к интенсивному льдообразованию и, соответственно, росту бугра. Такой процесс может продолжаться сотни лет, и впоследствии бугор пучения как бы умирает, переходя в реликтовое состояние.

Многолетние инъекционные бугры пучения, или булгунняхн (нинго),

возникают в связи с промерзанием таликов, располагающихся часто

под озерами и старицами рек, в частности после осушения термокарстовых озер, аласов и др. Когда термокарстовое озеро осушается, то талые породы под ним начинают промерзать, а увеличивающееся давление выжимает талый грунт вверх, приподнимая образовавшуюся над ним мерзлотную корку. Образуется бугор пучения, который в дальнейшем растет, т. к. талый грунт все больше и больше промерзает за счет выделения сегрегационного льда. И наконец, вместо талика образуется ледяная линза, находящаяся внутри бугра, или булгунняха. Размеры булгунняхов достигают в диаметре 200 м, а в высоту 30-60 м (рис. 13.14 и 13.15).

70 м

Рис. 13.14. Разрез булгунняха. Лено-Амгинское междуречье. Центральная Якутия (по П. А. Соловьеву): 1 — супеси, 2 — суглинки, 3 — пески, 4 — лед, 5 — верхняя граница мерзлых пород, 6 — граница ядра с выделением линзочки чистого льда, 7 —

напор водоносного горизонта

70 м

Рис. 13.14. Разрез булгунняха. Лено-Амгинское междуречье. Центральная Якутия (по П. А. Соловьеву): 1 — супеси, 2 — суглинки, 3 — пески, 4 — лед, 5 — верхняя граница мерзлых пород, 6 — граница ядра с выделением линзочки чистого льда, 7 —

напор водоносного горизонта

|

Рис. 13.15. Разрез бугра пучения в долине р. Хантайки (по Г. С. Константиновой, 1963). 1 — шлиры льда мощностью до 20-25 см; 2 — торф; 3 — суглинок; 4 — глина, 5 — песок; 6 — верхняя поверхность вечной мерзлоты

Рис. 13.15. Разрез бугра пучения в долине р. Хантайки (по Г. С. Константиновой, 1963). 1 — шлиры льда мощностью до 20-25 см; 2 — торф; 3 — суглинок; 4 — глина, 5 — песок; 6 — верхняя поверхность вечной мерзлоты

|

Гидролакколиты формируются при вторжении напорных надмерз- лотных и подмерзлотных вод в талый грунт в местах разгрузки подземных вод. Во время промерзания образуется также ледяная линза, залегающая согласно с вмещающими породами, которые надо льдом приподнимаются, образуя бугры.

Разнообразные процессы пучения в поверхностной части криолитозоны распространены чрезвычайно широко и обладают различными формами проявления. Структуры пучения создают большие трудности при строительстве в области распространения многолет- немерзлых пород.

Наледи. Зимой в областях вечной мерзлоты многие реки местами промерзают до дна. Вода, которая еще находится на отдельных участках русла и в речном аллювии, ищет выхода и вырывается на лед, растекаясь по нему тонким слоем. Так может повторяться много раз, и в конце концов образуется толща льда мощностью в несколько метров и площадью в десятки и сотни квадратных километров. Наледи речных вод прекращают свой рост к январю, а наледи грунтовых, межмерзлотных и подмерзлотных вод растут до весны и летом не успевают растаять, образуя большие ледяные массивы — тарыны. Самые крупные наледи известны в Момо-Селенняхской впадине, в районе хр. Черского, например Момский Улахан-Тарын площадью более 100 км2 и мощностью до б м. Если нарушить естественные пути движения воды, то наледи будут возникать там, где их раньше не было, и мешать строительству мостов, дорог и др. Поэтому осуществляют специальные противоналедные меры.

Таким образом, существуют наледи речных, надмерзлотных и подмерзлотных вод. Иногда вода не может подняться на поверхность в силу разных причин, например если она попадает в пространство между многолетнемерзлыми породами и промерзшими сезонно-талы- ми слоями. Тогда она, замерзая, превращается в ледяную линзу, которая, увеличиваясь в объеме, приподнимает кровлю, образуя гидролакколит, или подземную наледь. Такие наледи могут быть однолетними или многолетними, особенно там, где происходит непрерывная разгрузка подземных вод. Мощность ледяного ядра в таком случае может достигать 10 м. Но залегает оно, как правило, неглубоко, всего в 2-3 м от поверхности.

13.8. КРИОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА, СВЯЗАННЫЕ С ГРАВИТАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ

Гравитационные процессы на склонах, особенно крутых, в условиях сезонного оттаивания покровных образований приводят к развитию солифлюкции, курумов, оползней.

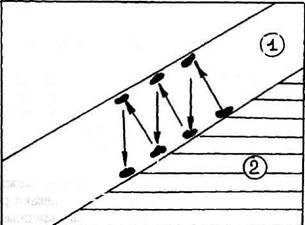

Солифлюкцией называется медленное вязкопластичное течение рыхлых отложений, происходящее летом над кровлей многолетнемер- злых пород. Интенсивность развития солифлюкции прямо связана с крутизной склонов, т. к. с увеличением крутизны склонов течение происходит сильнее (рис. 13.16).

Рис. 13.16. Схема перемещения частиц и обломков в деятельном слое на склоне — процесс солифлюкции. 1 — деятельный слой; 2 — многолетнемерзлые породы

Рис. 13.16. Схема перемещения частиц и обломков в деятельном слое на склоне — процесс солифлюкции. 1 — деятельный слой; 2 — многолетнемерзлые породы

|

Процесс солифлюкции зависит от глубины сезонного оттаивания пород, наклона рельефа, характера задернованности и состава отложений. Чаще всего вязкопластичному оползанию подвергаются оттаивающие, пылеватые суглинки и супеси, содержащие шлиры льда. В случае покровном солифлюкции течение грунтов осуществляется медленно и равномерно на склонах с крутизной менее 15°. Натечные формы при этом отсутствуют.

Дифференциальная солифлюкция проявляется на склонах в виде террас, оплывин, языков, полос и других форм. Происходит это потому, что скорость смещения грунта в разных местах различна (рис. 13.17).

Быстрая солифлюкция, или сплывы, происходит на склонах до 25°, когда оттаивают льдонасыщенные почвы и породы. Происходит это обычно в начале лета, в период быстрого оттаивания грунтов. Скорость движения подобных сплывов достигает нескольких метров в минуту.

Курумы, каменные поля, реки или потоки, состоят обычно из щеб- нисто-глыбового материала скальных пород и развиты на склонах до 40° (рис. 13.18). Процессы курумообразования обусловлены сезонными и суточными колебаниями температуры, которые то расширяют,

|

Рис. 13.18. Курум. Плато Удокан, Восточная Сибирь

Рис. 13.18. Курум. Плато Удокан, Восточная Сибирь

|

то сокращают размеры обломков, способствуя этим постепенному перемещению блоков вниз по склону. Каменные обломки постепенно вымораживаются из мелкоземистого материала, течение которого при оттаивании также перемещает вниз обломки, образующие большие поля или потоки. Они хорошо пропускают воду, и весной под ними, в охлажденных еще породах, образуется гольцовый лед. В теплые летние месяцы он может вытаивать и переувлажнять тонкие дисперсные породы, которые начинают медленно оползать по склону, увлекая с собой обломки. Курумы перемещаются вниз по склону со скоростью всего лишь несколько сантиметров в год. В принципе курумы тесно связаны с процессами солифлюкции (рис. 13.19).

Рис. 13.19. Курумы. Алданский щит, Восточная Сибирь

Рис. 13.19. Курумы. Алданский щит, Восточная Сибирь

|

13.9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КРИОЛИТОЗОНЕ

Криолитозона занимает более половины территории России и как раз в местах, богатых полезными ископаемыми — нефтью, газом, углем, различными рудами. Освоение этих территорий имеет громадное значение для нашей страны.

Области распространения многолетнемерзлых пород очень чутко реагируют на любые природные или техногенные вмешательства. Высокая льдистость многолетнемерзлых пород и термическое равновесие, готовое сместиться от малейших изменений, определяют неустойчивое поведение многолетнемерзлых пород. Любое повышение температуры сразу же повышает глубину сезонного протаивания, лед превращается в воду, которая уходит, грунт уплотняется и проседает. Это явление, называемое термокарстом, сопровождает строительство, сделанное без учета правил, предусмотренных для криолитозоны. А они заключаются в первую очередь в сохранении мерзлого состояния грунтов. Отсюда следует, что под каждым строением должно быть проветриваемое подполье, а сваи, на которых оно стоит, необходимо забивать в мерзлые породы ниже слоя сезонного оттаивания (рис. 13.20). Сохраняя многолетнемерзлые породы, не нарушая их теплового равновесия, можно не допустить тепловой осадки грунтов, а затем и строения, которое спустя какое-то время может просто разрушиться. Грунт, чтобы он не начал таять, иногда даже специально замораживают с помощью охлаждающей системы. Свайные фундаменты — сейчас основной способ строительства в криолитозоне, хотя строят и на подсыпных грунтах. В криолитозоне расположены такие города, как Якутск, Норильск, Анадырь и др. В свое время впервые свайное основание было опробовано при строительстве Якутской центральной тепловой электростанции, объекта, который выделяет большое количество тепла. У нее проветриваемое подполье достигает почти 2 м. Это сооружение построено в 1937 г. и с тех пор работает не деформируясь.

Особую сложность составляет прокладывание в криолитозоне инженерных коммуникаций — теплопроводов, канализации, обычного водопровода. Надо иметь в виду, что и многолетнемерзлые породы, на которых ведется строительство, обладают разными свойствами, которые необходимо учитывать. Наука о мерзлых грунтах чрезвычайно сложна, интересна и необходима. Даже стандартный телефонный столб высотой 6 м нельзя вкопать в оттаявший слой без того, чтобы его через некоторое время не выпучило из этого слоя, так же как выпучивает из него камни. А поднимается он потому, что, будучи вкопанным в деятельный слой, когда слой начинает замерзать на поверхности, при

□

□

шш*

V

Рис. 13.20. Строительство в криолитозоне. Дома стоят на бетонных сваях, забитых в многолетнемерзлые породы ниже деятельного слоя: 1 — отверстия для циркуляции воздуха; 2 — деятельный слой; 3 — многолетнемерзлые породы

увеличении объема водонасыщенного слоя будет немйого поднят вверх примерзшим к нему грунтом. Естественно, под столбом образуется полость, тут же заполняемая разжиженным грунтом, который впоследствии также замерзнет, увеличив свой объем. И так повторяется из года в год по несколько сантиметров, и наконец столб рухнет, будучи полностью выпученным из грунта (рис. 13.21).

Вообще, пучение грунта в области развития многолетнемерзлых пород — это бедствие, наносящее огромный урон всему хозяйству Севера. Деформированные насыпи железных и автомобильных дорог, газо- и нефтепроводы, аэродромы, кабельные линии связи, водо- и теплопроводы и многие другие сооружения испытывают на себе неравномерное пучение грунта.

| V |

Огромные проблемы возникают с проходкой горных выработок и шахт в угленосных районах, например в Воркуте, где все подземные сооружения — это источники тепла, а температура многолетнемерзлых пород около О °С.

Рис. 13.21. Схема, показывающая последовательные стадии (I—VI) выпучивания столба из слоя летнего оттаивания грунтов, сложенного влажными рыхлыми горными породами: 1 — оттаявшая часть сезонно-талого слоя; 2 — толща вечной мерзлоты; 3 — промерзшая часть слоя летнего оттаивания; 4 — полость под подтаявшим столбом, заполненная разжиженным грунтом; 5 — полость, заполненная замерзшим льдистым грунтом; 6 — полость, заполненная уплотнившимся грунтом

Рис. 13.21. Схема, показывающая последовательные стадии (I—VI) выпучивания столба из слоя летнего оттаивания грунтов, сложенного влажными рыхлыми горными породами: 1 — оттаявшая часть сезонно-талого слоя; 2 — толща вечной мерзлоты; 3 — промерзшая часть слоя летнего оттаивания; 4 — полость под подтаявшим столбом, заполненная разжиженным грунтом; 5 — полость, заполненная замерзшим льдистым грунтом; 6 — полость, заполненная уплотнившимся грунтом

|

Изменение климата и природной среды под влиянием техногенной деятельности человека и вследствие естественных причин может доставить будущим поколениям немало хлопот в районах распространения многолетнемерзлых пород.

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 1647 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!