|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Lib Lin himiimiiii

|

|

Lt;D

• *

• • •

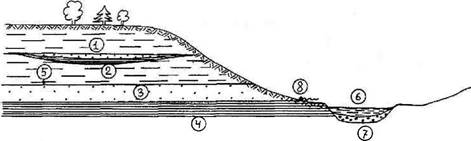

Рис. 7.2. Распределение воды выше зоны грунтовых вод. 1 — зона аэрации, 2 — зона

полного насыщения (водоносный горизонт), 3 — капиллярно-подтянутая вода, 4 — капиллярно-подвешенная вода

Таким образом, зона аэрации представляет собой как бы переходный буферный слой между атмосферой и гидросферой. В зоне полного насыщения все поры заполнены канельно-жидкой водой, и тогда образуется водоносный горизонт.

Однако горные породы в различной степени проницаемы для воды, что зависит от ряда факторов. Следует подчеркнуть, что пористость и проницаемость не одно и то же.

Горные породы подразделяются на водопроницаемые, слабопроницаемые и водоупорные.

Водопроницаемые — песок, гравий, галечники, конгломераты, трещиноватые песчаники, доломиты, закарстованные известняки и др., и это несмотря на то, что галечники, прекрасно проницаемые для воды, имеют пористость всего 20 %. Пористость

п 100,

где Vn — объем пор в образце, a F - объем всего образца.

Пески обладают пористостью 30-35 %.

К слабопроницаемым породам относятся супеси, легкие суглинки, лессы.

Водоупорными считаются всевозможные глины, тяжелые суглинки, плотные сцементированные породы.

| » • |

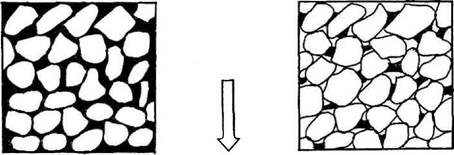

Глины имеют пористость 50-60 %. Все дело в том, что поры в глинах очень тонкие (субкапиллярные) и вода через них не может проникнуть, т. к. задерживается силами поверхностного напряжения. Водопроницаемость зависит не от количества пор, а от размера и формы слагающих породу зерен и от плотности их сложения.

Способность горных пород накапливать и удерживать в себе воду называется влагоемкостью. Под полной влагоемкостью понимают такое состояние породы, в котором все виды пор заполнены водой. Максимальная молекулярная влагоемкость — это то количество воды, которое остается в горной породе после того, как стечет вся капельно-жидкая гравитационная вода. Оставшаяся вода удерживается в порах силами молекулярного сцепления и поверхностного натяжения (рис. 7.4). Разница между полной влагоемкостью и максимальной молекулярной влагоемкостью называется водоотдачей, а удельная водоотдача — это количество воды, получаемое из 1 м3 горной породы.

Классифицировать подземные воды можно по разным признакам — по условиям залегания, по происхождению, по химическому составу.

Типы подземных вод по условиям залегания. Выделяются воды безнапорные, подразделяющиеся на верховодку, грунтовые и межпластовые, а также напорные, или артезианские.

Рис. 7.3. Схема залегания грунтовых вод: 1 — верховодка (водоносный временный горизонт), 2 — локальный водоупор, 3 — водоносный горизонт, 4 — водоупорный горизонт, 5 — зеркало грунтовых вод, 6 — река, 7 — аллювий, 8 — родник

Рис. 7.3. Схема залегания грунтовых вод: 1 — верховодка (водоносный временный горизонт), 2 — локальный водоупор, 3 — водоносный горизонт, 4 — водоупорный горизонт, 5 — зеркало грунтовых вод, 6 — река, 7 — аллювий, 8 — родник

|

Верховодка — это временное скопление воды в близповерхност- ном слое в пределах зоны аэрации, в водоносных отложениях на лин- зовидном, выклинивающемся водоупоре (рис. 7.3). Как правило, верховодка появляется весной, когда тают снега, или в дождливое время, но потом она может исчезнуть. Поэтому колодцы, выкопанные до верховодки, летом пересыхают. Временными водоупорами могут быть любые выклинивающиеся линзовидные пласты глин и тяжелых суглинков, располагающиеся в толще водоносных аллювиальных или флю- виогляциальных отложений.

Грунтовые воды представляют собой верхний постоянный водоносный горизонт, располагающийся на первом же протяженном водоупорном слое. Питаются грунтовые воды из области водосбора в

© © ©

© © ©

|

Рис. 7.4. Влагоемкость и водоотдача. 1 — полная влагоемкость, все поры заполнены водой; 2 — водоотдача, гравитационная вода стекла; 3 — максимальная молекулярная влагоемкость: вода удерживается силами молекулярного сцепления. Разница между объемами воды в 1 и 3 называется водоотдачей

|

|

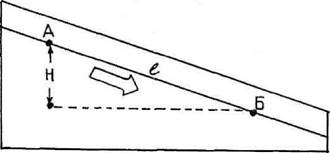

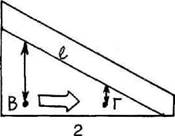

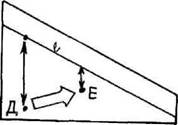

Рис. 7.5. Движение грунтовых вод в зависимости от уровня вод и давления. 1. Точки А и Б имеют одинаковое давление, но А выше Б и вода движется от А к Б (толстая стрелка). 2. Точка В имеет более высокое давление, чем точка Г, и вода движется от В к Г. 3. Точка Д имеет большее давление, чем точка Е, вода движется от Д к Е.

|

е — уровень грунтовых вод

пределах водоносного горизонта. Грунтовые воды могут быть связаны с любыми породами: как рыхлыми, так и твердыми, но трещиноватыми.

Поверхность грунтовых вод называется зеркалом, а мощность во- досодержащего слоя оценивается вертикалью от зеркала до кровли водоупорного горизонта, и она не остается постоянной, а меняется из-за неровностей рельефа, положения уровня разгрузки, количества атмосферных осадков, изгиба кровли водоупорного слоя. Выше зеркала грунтовых вод образуется кайма капиллярно-подтянутой воды (рис. 7.3).

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 921 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!