|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Геологическая деятельность рек

|

|

Реки, протекающие на всех континентах, кроме Антарктиды, производят большую эрозионную и аккумулятивную работу. Полноводность и режим рек зависят от способа их питания и от климатических уело-

вий. Каждая река в зависимости от поступления в нее водной массы переживает период высокого стояния воды — половодье, или паводок, и низкого — межень. Для равнинных рек половодье связано с весенним таянием снегов, как это было, например, в катастрофической форме весной 2001 г. на р. Лене, когда вода поднялась на 15 м выше нормы, или летними затяжными дождями и ливнями. Так произошло в конце июня 2001 г. в Иркутской области, где внезапно оказались затопленными десятки деревень и садовых участков. Паводок на горных реках происходит обычно летом, когда быстро тают снега и ледники.

Движение воды в реках контролируется тремя факторами: 1) градиентом уклона русла; 2) расходом водного потока; 3) формой русла. Понятно, что чем больше уклон русла, тем быстрее течет река.

Градиент может колебаться от 8-10 см на 1 км до десятков метров на 1 км в горных речках.

|

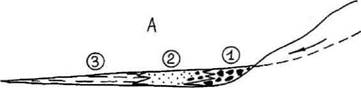

Рис. 6.9. Пролювиальный конус выноса. А — продольный профиль: 1 — наиболее грубые отложения — валунные, 2 — песчанистый материал, 3 — глинисто-песчаный. Б — план. Стрелки — направления движения масс

Рис. 6.9. Пролювиальный конус выноса. А — продольный профиль: 1 — наиболее грубые отложения — валунные, 2 — песчанистый материал, 3 — глинисто-песчаный. Б — план. Стрелки — направления движения масс

|

Расход воды определяется объемом потока в единицу времени на единицу площади, обычно м3/с (Q = Vcp • S). Скорость реки увеличивается, когда возрастает расход воды, хотя градиент не изменяется. Большие реки имеют огромный расход воды, например в Амазонке

150 тыс. м3/с, а в Миссисипи только 17500 м:|/с. В горных реках расход воды летом составляет 100-200 м3/с, тогда как зимой он падает до 10-20 м3/с.

Форма русла контролирует трение воды о коренные породы, по которым течет река. Вблизи берегов и дна течение медленнее, чем в осевой части реки, которая называется стрежень (рис. 6.10). Неровное, с выступами русло реки замедляет течение, и оно становится турбулентным, хотя и в равнинных реках течение редко бывает ламинарным. Нередко в текущей воде возникают завихрения, водовороты, которые охватывают всю толщу воды и не остаются постоянными, т. к. характер дна со временем изменяется. Плесы — это углубленные участки русла между перекатами.

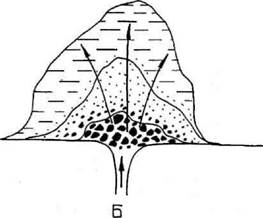

Рис. 6.10. Максимальные скорости течения воды в реке в плане, в разрезе. 1 — стрежень, точками показано сечение реки с максимальной скоростью течения. 1-1'; 2-2'; 3-3' - линии поперечных профилей через реку

Рис. 6.10. Максимальные скорости течения воды в реке в плане, в разрезе. 1 — стрежень, точками показано сечение реки с максимальной скоростью течения. 1-1'; 2-2'; 3-3' - линии поперечных профилей через реку

|

Процессы эрозии (размыва) и аккумуляции (накопления осадков) в реке зависят от ее энергии, или живой силы реки, т. е. способности реки производить работу за счет массы воды и скорости течения. Живая сила, или энергия, потока равна К = mV2/2, где К — энергия потока, ш — масса воды,У — скорость течения. Если живая сила реки (К) больше, чем взвешенные частицы в воде (L), т. е. К > L, то преобладает эрозионная деятельность; если К < L, то происходит аккумуляция материала, который переносит река. В случае, когда К = L, наступает равновесие между эрозией и аккумуляцией.

Речная эрозия и ее способы. Эрозионная деятельность реки осуществляется различными способами. Врезание реки происходит главным образом при помощи осадков, которые воздействуют на коренные породы ложа реки как абразивный материал, но сама вода не обладает абразивными свойствами. Абразионная мощность реки, несущей песок и гальку, изменяется пропорционально квадрату скорости ее течения = V-, где V — скорость течения. Так как водный ноток влечет по дну материал разной крупности, то последний окатывается, приобретая округлую форму. Гидравлическое воздействие воды связано с ее ударным воздействием на рыхлый материл. Растворяющее действие воды на породы ложа реки связано с наличием в воде угольной и органических кислот, которыми она насыщается, проходя в истоках через заболоченные, застойные участки. Такие воды извлекают из пород ионы Na+, Са+2, К+. Особенно быстро растворяются карбонатные породы (примерно 5 млрд т ежегодно).

Эродирующее действие реки сказывается в пределах дна, это донная эрозия, а по берегам реки осуществляется боковая эрозия, сильно зависящая от характера извилистости русла.

Перенос материала в реках осуществляется разными способами: во-первых, переносом ионов, образовавшихся за счет растворения; во- вторых, переносом частиц, взвешенных в толще воды при скорости потока 2-3 см/с. Обычно это тонкий песчанистый, алевритовый и глинистый материал, концентрирующийся в толще воды вблизи дна. Более крупные частицы — разнозернистый песок, мелкая и крупная галька — нереиосятся либо путем сальтации, т. е. прыжками, либо перекатыванием по дну (скорость 15-25 см/с), либо путем скольжения по дну наиболее крупных обломков и галек при скорости более 1 м/с (рис. 6.11а). Обломки, попавшие в реку, постепенно уменьшаются в размерах и теряют свой вес, перемещаясь вниз по реке. Способность реки переносить материал усиливается тем, что обломки и частицы теряют в воде до 40 % своего веса. Весь материал, перемещаемый как волочением по дну, так и во взвешенном состоянии в воде, называется твердым стоком реки, который в горных реках намного превышает твердый сток в равнинных реках. Вес любой частицы, находящейся в воде, пропорционален ее объему или кубу ее диаметра. Сопротивление частицы осаждению — это функция площади ее поверхности. Скорость осаждения частицы регулируется ее размером, разностью плотности частицы и воды, вязкости жидкости и силой тяжести (закон Стокса) (рис. 6.116). Во время наводков происходит усиление переноса материала в реке. Перенос материала от истока к устью реки сопровождается его сортировкой и абразивным истиранием (рис. 6.12).

а

Течение

Взвешенные частицы

'-ТТесок•

Галька fa. (+К' I

Донный аллювий

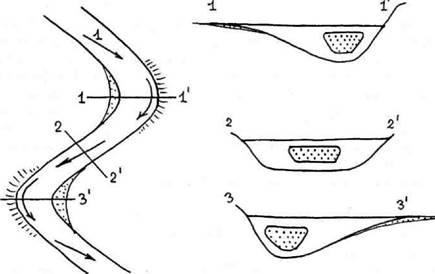

Рис. 6.11. Транспортировка материала в реке (а). Галька и обломки перекатываются по дну, плоская галька перемещается волочением. Песчинки перемещаются прыжками сальтацией. В верхней части воды самые тонкие частицы взвешенны. Поведение взвешенной частицы в речной воде (б)

Рис. 6.11. Транспортировка материала в реке (а). Галька и обломки перекатываются по дну, плоская галька перемещается волочением. Песчинки перемещаются прыжками сальтацией. В верхней части воды самые тонкие частицы взвешенны. Поведение взвешенной частицы в речной воде (б)

|

|

Тонкий Грубый

Рис. 6.12. Зависимость грубости аллювия, его переноса, размыва и отложения

от скорости течения реки

Аккумуляция (отложение) материала в реках происходит в самом русле, по берегам реки во время половодья и в устьевой части реки, где образуется конус выноса, или дельта (по греческой букве Д — дельта). Весь обломочный материал, откладываемый реками, называется аллювием. Впервые он был выделен в 1823 г. английским геологом У. Баклендом, а в России введен В. В. Докучаевым в 1878 г. Гидрологический режим рек обусловливает формирование аллювия равнинных и горных рек.

Аллювий равнинных рек подразделяется на русловой, пойменный и старичный.

| ■ |

Русловой аллювий накапливается в обстановке непрерывно меняющегося русла, вода в котором характеризуется максимальной энергией, и

поэтому аллювий обладает наибольшей грубостью материала — от раз- нозернистых песков до гравия и крупных галек, Формирование руслового аллювия в реке, имеющей изгибы — меандры (от р. Меандр в западной Анатолии, Турция), подчиняется сложной циркуляции воды в поперечном и продольном сечениях реки. Стрежень, т. е. максимально быстрое течение, приближен к вогнутому, приглубому, берегу и соответственно отдален от отмелого противоположного берега. В поперечном разрезе реки на изогнутых и прямолинейных участках наблюдается многоячеистая вторичная циркуляция. Поэтому у вогнутого, приглубого, берега, там, где располагается стрежень, формируется наиболее грубый аллювий. А на выпуклом, отмелом, берегу образуется прирусловая отмель, или побочень, сложенная хорошо сортированными мелко- и тонкозернистыми песками, ограниченная прирусловым валом, располагающимся ближе к руслу. В случае отступания русла более молодые части прируслового аллювия накладываются друг на друга, образуя серию прирусловых валов.

На спрямленных участках реки, между изгибами, образуются мелководные перекаты, река дробится на несколько рукавов, между которыми располагаются островки и аллювий характеризуется разнозерни- стостью и быстрой изменчивостью.

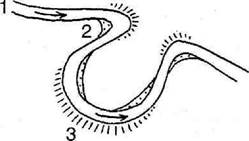

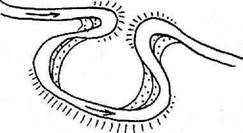

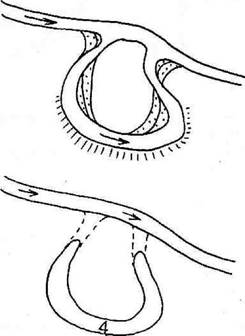

По мере развития равнинной реки ее извилины — меандры — становятся выраженными все резче, образуя раздувы и пережимы. При этом приглубые берега эродируются, а на отмелых наращивается отмель. Наконец наступает момент, когда два пережима соединяются между собой и происходит перехват реки, русло которой спрямляется, а бывшая меандра отделяется от нового русла и образует старицу (старая часть реки) обычно узкой серповидной формы, в которой развит своеобразный аллювий, состоящий из проточной, озерной и болотной частей (рис. 6.13, 6.14). Первая, нижняя, часть состоит из чередования песков, супесей и глин, т. к. во время половодий старицы могут заливаться водой. Вторая, более молодая, часть сложена слоистыми глинами, илами, накапливающимися во время озерной стадии развития старицы. И, наконец, верхний горизонт, как правило, сложен уже торфом, когда произошло заболачивание старицы и ее отмирание. Меандриру- ющая река может снова перекрыть русловым аллювием старичный, и тогда последний переходит в погребенное состояние.

Перехват реки в районе развивающихся пережимов представляет собой хорошую иллюстрацию бифуркации, своеобразной катастрофы, наступившей после долгой и медленной эволюции речной системы.

Ежегодные паводки перекрывают наиболее низкие прирусловые отмели, называемые поймой, а особенно мощное половодье — еще более высокие участки низкой долины — высокую пойму. Пойменный

|

|

Рис. 6.13. Развитие меандры и перехват реки с образованием старицы. На отмелом берег)' накапливается аллювий, а обрывистый берег все время подмывается: 1 — река; 2 — отмелый берег; 3 — приглубый берег; 4 — старица

Рис. 6.13. Развитие меандры и перехват реки с образованием старицы. На отмелом берег)' накапливается аллювий, а обрывистый берег все время подмывается: 1 — река; 2 — отмелый берег; 3 — приглубый берег; 4 — старица

|

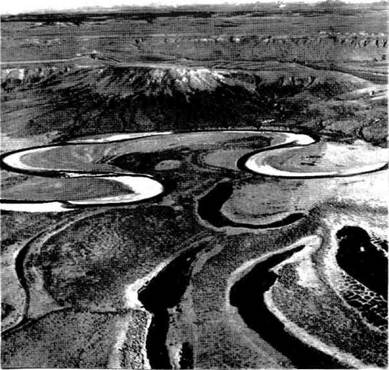

Рис. 6.14. Север Тунгусской синеклизы. Меандрирующая река и старицы

Рис. 6.14. Север Тунгусской синеклизы. Меандрирующая река и старицы

|

аллювий, состоящий из тонкого материала, взвешенного в полой воде, — тонких песков, суглинков, глин, — чаще всего не превышает в мощности 1-2 м и перекрывает русловой грубый аллювий. Пойма, покрытая заливными лугами, очень важная в сельскохозяйственном отношении часть долины реки. На поймах всегда растут сочные высокие травы — это пастбища и угодья для сенокоса. Стремление осушить, распахать пойму всегда приводило к ее гибели.

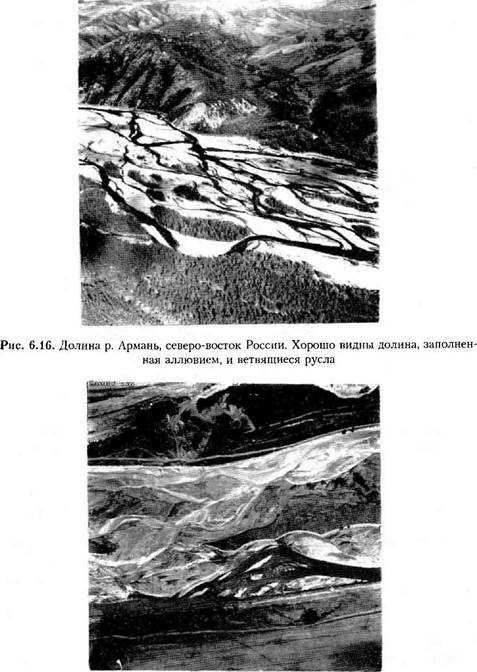

Аллювий горных рек отличается от равнинного аллювия своей грубостью, плохой сортированностью, наличием горизонтов пролювия из грязекаменнных — селевых — потоков (рис. 12 на цветной вклейке). Реки начинаются обычно в высокогорной части у концов ледников, где имеют крутой уклон русла, а далее переходят в горную часть, располагаясь в троговых долинах. Там уклон русла уже меньше. Вырвавшись наконец из гор, реки текут по равнине — предгорной зоне, где рельеф уже слабо расчленен, течение воды замедлено, хотя все еще быстрое (рис. 6.15). Соответственно этим частям долин горных рек меняется и аллювий: от грубого, несортированного, плохо окатанного, содержаще

го крупные валуны и глыбы до сравнительно тонкого, песчаного и мелкогалечного пойменно руслового аллювия, (рис. 6.16 и 6.17). Основная роль в формировании горного аллювия принадлежит новейшей тектонике и климату, которые определяют характер уклона русла, расход воды, скорость течения, гидродинамику потока и особенно турбулентно-вихревой характер течения. Горные потоки обладают большой эродирующей силой и переносят много обломочного материала, до 5060 кг/м3, тогда как в равнинных реках он не достигает и 0,5-1 кг/м!.

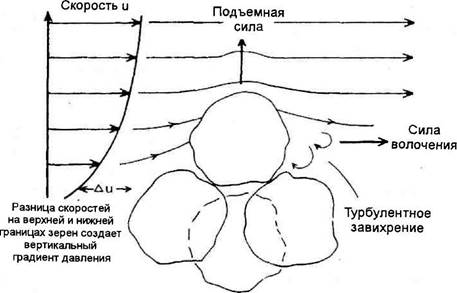

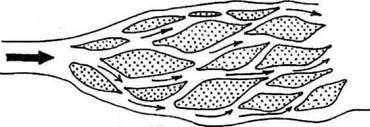

Рис. 6.15. 1 — образование бара в середине реки и расширение ее русла;

2 — возникновение многочисленных баров и разделение их основного канала стока на целую серию менее крупных рукавов

Рис. 6.15. 1 — образование бара в середине реки и расширение ее русла;

2 — возникновение многочисленных баров и разделение их основного канала стока на целую серию менее крупных рукавов

|

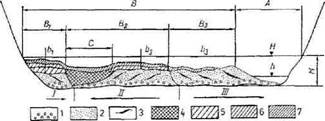

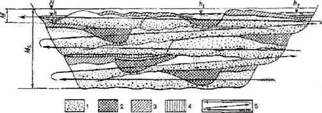

Динамические фазы аллювиальной аккумуляции, выделенные Е. В. Шанцером, В. В. Ламакиным и И. П. Карташевым, позволили связать характер аллювия с фазами развития рек (рис. 6.18).

Инстративный, или выстилающий, аллювий характерен для ранних стадий развития реки, когда она врезается в горные породы и характеризуется наибольшей грубостью и плохой сортировкой. Такой аллювий располагается только в русле реки.

Субстративный, или подстилающий, аллювий связан с расширением боковой эрозии речной долины. Этот аллювий менее грубый, и он перекрывает выстилающий аллювиальный горизонт.

|

| 1 |

Констративный, или настилающий, аллювий характерен для участков реки, испытывающих тектоническое опускание и вследствие этого накопление аллювиальных отложений в условиях замедленного стока и постоянно мигрирующего русла. При этом русловые, пойменные и

Рис. 6.17. Долина р. Терек в Эльхотовских воротах в Предкавказье. Хорошо видны

старые русла (аэрофотоснимок)

Рис. 6.17. Долина р. Терек в Эльхотовских воротах в Предкавказье. Хорошо видны

старые русла (аэрофотоснимок)

|

старинные фации перекрываются более молодыми фациями. Горизонты аллювия как бы настилаются один на другой и перекрывают друг друга (см. рис. 6.18).

Б

Б

|

Рис. 6.18. А. Схема разреза аллювия равнинной реки в перстративпую фазу аккумуляции (по Е. В. Шанцеру): А — русло и прирусловая отмель; В — пойма; Bj-B., — разновозрастные участки поймы, образовавшиеся за три последовательные стадии развития меандр (стрелки под рисунком — соответствующие этим стадиям направления смещения русла); b(—Ь3 — стадии накопления пойменного аллювия; Н — горизонт полых вод; h — горизонт межени; М — нормальная мощность аллювия; I, II, III — русловой аллювий: 1 — гравий и галька, 2 — пески, 3 — прослои заиления; 4 — старичный аллювий; 5, 6, 7 — пойменный аллювий (последовательные стадии накопления). Б. Схема констративной фазы аллювиальпой аккумуляции (по Е. В. Шанцеру): 1 — русловой аллювий; 2 — старичный аллювий; 3 — пойменный аллювий; 4 — отложения вторичных водоемов поймы; 5 — общее направление миграции русла; Н — горизонт полых вод; h — горизонт межени в русле; ht, h, — горизонты межени в старицах; М — нормальная мощность аллювия; Ms — общая мощность аллювия

Рис. 6.18. А. Схема разреза аллювия равнинной реки в перстративпую фазу аккумуляции (по Е. В. Шанцеру): А — русло и прирусловая отмель; В — пойма; Bj-B., — разновозрастные участки поймы, образовавшиеся за три последовательные стадии развития меандр (стрелки под рисунком — соответствующие этим стадиям направления смещения русла); b(—Ь3 — стадии накопления пойменного аллювия; Н — горизонт полых вод; h — горизонт межени; М — нормальная мощность аллювия; I, II, III — русловой аллювий: 1 — гравий и галька, 2 — пески, 3 — прослои заиления; 4 — старичный аллювий; 5, 6, 7 — пойменный аллювий (последовательные стадии накопления). Б. Схема констративной фазы аллювиальпой аккумуляции (по Е. В. Шанцеру): 1 — русловой аллювий; 2 — старичный аллювий; 3 — пойменный аллювий; 4 — отложения вторичных водоемов поймы; 5 — общее направление миграции русла; Н — горизонт полых вод; h — горизонт межени в русле; ht, h, — горизонты межени в старицах; М — нормальная мощность аллювия; Ms — общая мощность аллювия

|

А

И наконец, перстративный, или перестилаемый, аллювий связан с хорошо разработанными, зрелыми долинами, для которых характерны очень пологий уклон и сильно развитое меандрирование с боковой эрозией. Перстративный аллювий обычно хорошо сортирован, обладает наклонной слоистостью и знаменует собой определенный этан в развитии речной долины, когда несущая способность реки уравновешивается объемом поступающего в нее обломочного материала и переносимого в виде взвеси в воде.

Следует подчеркнуть, что перечисленные выше динамические типы аллювия могут неоднократно сменять друг друга на протяжении речной долины в связи с меняющимися гидродинамическими условиями.

Эти условия почти на всех крупных реках мира в связи со строительством гидротехнических сооружений сильно нарушены. Всего в мире построено более 45 тыс. крупных плотин и дамб, гидроэлектростанции на которых вырабатывают 20 % всех электрических мощностей.

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 2937 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!