|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Отростки нейрона

|

|

Рассмотрим более подробно строение отростков нейрона и различия между ними. Как уже было сказано, определяющее отличие отростков – функциональное, т.е. направление проведения нервного импульса по аксону: он проводится от тела клетки по дендриту к телу. Существует и ряд анатомических различий, однако они не абсолютны и возможен ряд исключений из них. Тем не менее для типичных аксонов и дендритов характерны следующие признаки:

1. Аксон один, а дендритов несколько, хотя существуют нейроны и с одним дендритом

2. Дендрит короче аксона. Длина дендрита обычно не более 700 мкм, а аксон может достигать длины 1 м.

3. Дендрит плавно отходит от тела нейрона и постепенно истончается. Аксон, отходя от тела клетки, практически не меняет диаметр на всем своем протяжении. Диаметр различных аксонов колеблется от 0,3 до 16 мкм. От их толщины зависит скорость проведения нервного импульса - чем аксон толще, тем скорость больше. Участок, примыкающий к телу нейрона - аксонный холмик, имеет большую толщину, чем остальная часть аксона

4. Дендриты ветвятся на всем своем протяжении под острым углом дихотомически-вильчато, ветвление начинается от тела клетки. Аксон обычно ветвится только на конце, образуя контакты синапсы с другими клетками. Конечные разветвления аксона называют терминалями. В некоторых местах от аксонов могут отходить под прямым углом тонкие ответвления – коллатерали.

5. Дендриты, по крайней мере в НС, не имеют миелиновой оболочки, аксоны часто окружены миелиновой оболочкой. Кроме того, иногда на веточках дендрита есть выросты - шипики, являющиеся характерной структурной особенностью дендритов, особенно в коре больших полушарий рис Шипик состоит из двух частей тела и головки, размеры и форма которых варьирут. Шипики значительно увеличивают постсинаптическую поверхность дендрита. Они являются лабильными образованиями и при различных воздействиях или разных функциональных состояниях могут менять свою конфигурацию, дегенерировать и вновь появляться. В результате увеличивается, либо уменьшается число синапсов, меняется эффективность передачи в них нервного сигнала и т.д.

5. Дендриты, по крайней мере в НС, не имеют миелиновой оболочки, аксоны часто окружены миелиновой оболочкой. Кроме того, иногда на веточках дендрита есть выросты - шипики, являющиеся характерной структурной особенностью дендритов, особенно в коре больших полушарий рис Шипик состоит из двух частей тела и головки, размеры и форма которых варьирут. Шипики значительно увеличивают постсинаптическую поверхность дендрита. Они являются лабильными образованиями и при различных воздействиях или разных функциональных состояниях могут менять свою конфигурацию, дегенерировать и вновь появляться. В результате увеличивается, либо уменьшается число синапсов, меняется эффективность передачи в них нервного сигнала и т.д.

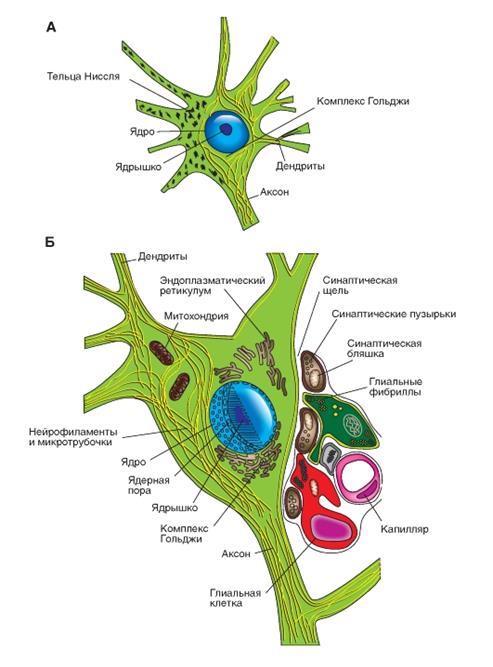

- Внутриклеточное строение нейронов. Функции клеточных органелл.

Внутреннее строение нейрона в целом сходно со строением других клеток организма. Нейрон имеет все органоиды, характерные для обычной клетки: эндоплазматическую сеть, митохондрии, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы и т.д.

Тем не менее, существуют некоторые особенности в строении нейрона, отличающие его от других клеток организма, крайне важные для его жизнедеятельности. Цитоплазматическая мембрана нейрона состоит из двух слоев липидов в которые встроены разнообразные белки. Особенно важную роль играют три группы белков: насосные, канальные и рецепторные. Первые две из них выполняют транспортную функцию. Насосные белки обеспечивают разность концентраций некоторых ионов между наружной и внутренней средой нейрона. Канальные белки способны избирательно пропускать эти ионы через мембрану. Рецепторные белки являются мишенями, на которые нацелено действие физиологически активных веществ. Одной из особенностей нейронов является то, что после дифференцировки из клеток-предшественниц нейробластов, обычно это происходит на ранних сроках эмбрионального развития, нервная клетка больше не делится, т.е. ядро нейрона всегда находится в интерфазе. Это биологически оправдано, так как в течение жизни организма синапсы между нейронами постоянно видоизменяются. В случае деления таким образом утрачивался бы индивидуальный опыт особи, записанный на данных синапсах. Для нервной ткани характерна очень высокая интенсивность обменных процессов. Показателем этого в первую очередь является потребление кислорода и глюкозы. Установлено, что головной мозг человека, вес которого составляет 2-2,5 % от веса тела, потребляет от 10 до 20% поступающего в организм кислорода и примерно 10% глюкозы. В связи с этим в нервной клетке очень много митохондрий (в среднем 2500). Митохондрии можно найти в любой части нейрона, причем в отличие от обычных клеток здесь они могут перемещаться, скапливаясь в активно работающих областях в зоне синапсов, в перехватах Ранвье, в аксонном холмике, в узлах ветвления дендритов. Как известно, в норме концентрация кислорода и глюкозы в крови остается на относительно постоянном уровне. Центральная нервная система очень чувствительна к колебаниям концентрации этих веществ. Особенно чувствительны нервные клетки к недостатку кислорода. В то время как некоторые органы могут оставаться живыми в течение нескольких часов и даже суток после остановки сердца выключение кровообращения мозга на - минут вызывает повреждение нейронов коры больших полушарий, а более длительное кислородное голодание - минут ведет к гибели нервной системы. Одно из основных структурных отличий нейронов от остальных клеток связано с наличием в их цитоплазме специфических образований в виде глыбок и зерен различной формы (вещества Ниссля, тигроида). При использовании электронного микроскопа было обнаружено, что это плотно упакованные цистерны гранулярного эндоплазматического ретикулума которые отделены друг от друга небольшими промежутками. Между цистернами, в узких полосках цитоплазмы расположены свободные рибосомы. Именно в этих органоидах осуществляется синтез белка и их присутствие в виде вещества Ниссля связано с высоким уровнем обмена веществ в нейроне. Плотность вещества Ниссля может меняться в зависимости от функционального состояния клетки, растет при увеличении активности нейрон, а падает в ходе развития патологических процессов и т.п. В нервных клетках также хорошо развит комплекс Гольджи. Особое значение этого органоида для нейрона заключается в том, что он образует везикулы (мембранные пузырьки). Везикулы могут быть заполнены различными веществами, в частности нейромедиаторами. Везикулы изолируют молекулы этих веществ от цитоплазмы, благодаря чему медиаторы и другие соединения переправляются в различные участки нейрона, не вступая в реакции с окружающей их цитоплазмой. В комплексе Гольджи могут образовываться и пустые везикулы, которые, например, транспортируются в пресинаптические окончания, где заполнятся медиатором.

Как уже было сказано, нейрон - долгоживущее образование. При этом нервные клетки отличатся большей чувствительность к вредным веществам, чем другие клетки организма. Поэтому, совершенно необходима система защиты нейронов от повреждающих воздействий, в частности органоиды, нейтрализующие накапливающиеся в цитоплазме отходы обмена веществ. Это в первую очередь лизосомы. Они формируются в комплексе Гольджи и содержат пищеварительные ферменты, расщепляющие ненужные клетке или вредные для нее органические соединения. Увеличение количества лизосом в нейроне, часто служит индикатором развивающегося патологического процесса. Наконец, в нейронах очень развита сеть фибриллярных структур, микротрубочек и нейрофиламентов. Они образуют в цитоплазме сложную трехмерную опорно-сократительную сеть, играющую важную роль в функционировании нейрона и транспорте веществ, в первую очередь медиаторов внутри клетки и по ее отросткам. Микротрубочки, диаметр которых 20-26 нм, представляют собой полые трубки, построенные из белка тубулина. В дендритах и аксонах они проходят в основном вдоль оси отростка. Нейрофиламенты - белковые волокна, диаметром 8-10 нм.

Как уже было сказано, нейрон - долгоживущее образование. При этом нервные клетки отличатся большей чувствительность к вредным веществам, чем другие клетки организма. Поэтому, совершенно необходима система защиты нейронов от повреждающих воздействий, в частности органоиды, нейтрализующие накапливающиеся в цитоплазме отходы обмена веществ. Это в первую очередь лизосомы. Они формируются в комплексе Гольджи и содержат пищеварительные ферменты, расщепляющие ненужные клетке или вредные для нее органические соединения. Увеличение количества лизосом в нейроне, часто служит индикатором развивающегося патологического процесса. Наконец, в нейронах очень развита сеть фибриллярных структур, микротрубочек и нейрофиламентов. Они образуют в цитоплазме сложную трехмерную опорно-сократительную сеть, играющую важную роль в функционировании нейрона и транспорте веществ, в первую очередь медиаторов внутри клетки и по ее отросткам. Микротрубочки, диаметр которых 20-26 нм, представляют собой полые трубки, построенные из белка тубулина. В дендритах и аксонах они проходят в основном вдоль оси отростка. Нейрофиламенты - белковые волокна, диаметром 8-10 нм.

Основной транспорт веществ в нервных клетках осуществляется по аксону и называется - аксонным транспортом. В нем различают: быстрый (100 –1000 мм в сутки), медленный (0,2 –1 мм в сутки) и промежуточный (2–50 мм в сутки).

С передвижением веществ в нейроне связаны:

обеспечение передачи нервного импульса, постоянное обновление компонентов мембран и цитоплазмы, осуществление обратной связи между отростками и телом нейрона.

Транспорт идет в обоих направлениях: к телу нейрона – ретроградный, от тела - антероградный. Вещества перемещаются в везикулах с затратой энергии вдоль микротрубочек, выполняющих функцию направляющих. При разрушении микротрубочек, например, при воздействии яда колхицина, аксонный транспорт прекращается.

Ядро — важнейшая структура в клетках эукариот. Оно осуществляет хранение, реализацию и передачу наследственной информации. Носителем этой информации является ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота), большая часть которой сосредоточена в ядре. ДНК в ядре связана с белками, это соединение называется хроматином. Благодаря такому соединению ДНК принимает более компактную форму (в растянутом виде ее длина у человека может достигать 5 см). В ДНК закодировано строение всех белков организма. Белки, в свою очередь, играют ведущую роль в обменных процессах. Участок ДНК, хранящий информацию о строении одного белка, имеет название ген. Когда в процессе обмена веществ возникает необходимость в каком-либо белке, соответствующий ген активируется и в клетке начинается синтез этого белка. Нарушения в строении ДНК (мутации) могут приводить к тяжелым, а иногда и летальным, последствиям. Для синтеза белка, который происходит в цитоплазме на рибосомах, необходимы молекулы РНК (рибонуклеиновой кислоты). Они образуются в ядре в ходе процесса, представляющего собой транскрипцию (копирование) участков ДНК. Существуют три вида РНК— информационная (иРНК), транспортная (тРНК) и рибосомальная (рРНК). иРНК и тРНК непосредственно участвуют в синтезе белка: иРНК являются «копиями» генов, тРНК осуществляют перенос мономеров белков (аминокислот) к рибосомам. рРНК вместе с белками входят в состав рибосом. Место сборки рибосом (ядрышко) находится в ядре. В одной клетке может функционировать от одного до семи ядрышек. Передача наследственной информации происходит во время деления клетки. Перед этим ДНК удваивается, и в каждую дочернюю клетку переходит одинаковое количество идентичной по составу ДНК. Перед делением клетки ДНК спирализуется (плотно скручивается и укорачивается), образуя хромосомы. Для каждого биологического вида характерен совершенно определенный набор хромосом. Ядро отделено от цитоплазмы оболочкой, состоящей из двух мембран. Наружная мембрана в некоторых участках переходит в каналы

эндоплазматической сети. В ядерной оболочке имеется множество пор, по которым из ядра в цитоплазму выходят молекулы РНК, а в ядро из цитоплазмы проникают ферменты, молекулы АТФ, неорганических ионов и т.д. Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или эндоплазматический ретикулум (ЭПР), представляет собой систему трубочек и полостей, пронизывающих всю цитоплазму клетки. Различают гладкую (агранулярную) и шероховатую (гранулярную) ЭПС. На шероховатой ЭПС расположено множество рибосом. Здесь синтезируется большинство белков. На поверхности гладкой ЭПС идет синтез углеводов и липидов. Внутри ее полостей накапливаются ионы кальция — важные регуляторы всех функций клеток и целого организма. Вещества, синтезированные на мембранах ЭПС, переносятся внутрь трубочек ретикулума и по ним транспортируются к местам хранения или использования в биохимических реакциях. Аппарат (комплекс) Гольджи — это система цистерн, в которых накапливаются вещества, синтезированные клеткой. Здесь же эти вещества претерпевают дальнейшие биохимические превращения, упаковываются в мембранные пузырьки и переносятся в те места цитоплазмы, где они необходимы, или же транспортируются к клеточной мембране и путем экзоцитоза выводятся за пределы клетки. Лизосомы — это маленькие мембранные пузырьки, содержащие до 50 разных видов пищеварительных ферментов, способных расщеплять белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. Формируются лизосомы в комплексе Гольджи, где модифицируются и накапливаются пищеварительные ферменты. Лизосомы и их ферменты используются клеткой также в тех случаях, когда необходимо заменить поврежденные участки клетки. При этом поврежденный участок окружается со всех сторон мембраной, а затем с этой мембраной сливается лизосома. Таким образом, ферменты проникают внутрь изолированного участка и разрушают его, чтобы на его месте мог быть построен новый. Этот процесс получил название аутофагии. Митохондрии — это органоиды клетки, участвующие в процессе клеточного дыхания и запасающие для клетки энергию (см. далее). Количество митохондрий в клетке варьирует от единиц (сперматозоиды, некоторые водоросли и простейшие) до тысяч. Особенно много митохондрий в тех клетках, которые нуждаются в больших количествах энергии (клетки печени, мышечные клетки). Митохондрии (и пластиды растений) в отличие от других органоидов клетки имеют собственную генетическую систему, обеспечивающую их самовоспроизводство. В митохондриях имеется собственная ДНК, РНК и особые рибосомы. Если клетке предстоит деление или она интенсивно расходует энергию, митохондрии начинают делиться и их число возрастает. Если же потребность в энергии снижена, то число митохондрий в клетках заметно уменьшается. Рибосомы — очень мелкие органоиды, необходимые для синтеза белка. В клетке их насчитывается несколько миллионов. Рибосомы состоят из белка и рРНК, формируются в ядре в области ядрышка и через ядерные поры выходят в цитоплазму. Рибосомы могут находиться в цитоплазме во взвешенном состоянии, но чаще они располагаются группами на поверхности эндоплазматической сети. У всех эукариот в цитоплазме имеется сложная опорная система — цитоскелет. Он состоит в основном из микротрубочек и микрофиламентов. Микротрубочки пронизывают всю цитоплазму и представляют собой полые трубки диаметром 20 - 30 нм. Их стенки образованы спирально закрученными нитями, построенными из белка тубулина. Микротрубочки прочны и образуют опорную основу цитоскелета. Кроме механической, микротрубочки выполняют транспортную функцию, участвуя в переносе по цитоплазме различных веществ. Микрофиламенты — белковые нити диаметром около 4 нм. Их основа — белок актин. Микрофиламенты располагаются вблизи от плазматической мембраны и способны менять ее форму, что очень важно для процессов фагоцитоза и пиноцитоза. Клеточный центр (центросома) расположен в цитоплазме вблизи от ядра. Он образован двумя центриолями — цилиндрами, расположенными перпендикулярно друг к другу и состоящими из микротрубочек, и расходящимися от центриолей микротрубочками. Клеточный центр играет важную роль в делении клетки.

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 2681 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!