|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Выводы по теме. 1. Описан процесс извлечения информации

|

|

1. Описан процесс извлечения информации. Выделены фазы данного процесса.

2. Рассмотрены процессы передачи, обработки, хранения, представления и использования информации, а также модель процесса передачи информации. Выделены виды обработки информации, модель процесса накопления, модель представления знаний.

Вопросы для самопроверки

1. Какие фазы можно выделить в процессе извлечения информации?

2. Перечислите и дайте краткую характеристику основных уровней модели связи открытых систем.

3. Перечислите основные виды обработки информации.

4. Дайте определения понятиям база данных, система баз данных, хранилище данных, витрины данных, репозитарий.

5. Перечислите основные универсальные модели представления знаний.

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМ

Тема 3. Методы исследования, анализа и синтеза информационных процессов и систем

План лекции

3.1. Общие положения методологии исследования и проектирования сложных систем.

3.2. Методы системного анализа.

3.3. Кибернетический подход к описанию систем.

Общие положения методологии исследования и проектирования сложных систем

Теория систем является относительно молодой ветвью современной науки, и ее развитие в настоящее время продолжается. Особенно активно теория систем развивается в направлении создания и исследования информационных систем в сфере управления. Выбор показателей эффективности, оптимизацию таких важных свойств этих систем, как надежность, безопасность, живучесть, управляемость, устойчивость и др., невозможно осуществить без глубокого изучения методов и моделей общей теории систем.

Основные понятия и определения. Математическое описание систем в рамках теоретико-множественного подхода

Система – целостное, органично единое образование, состоящее из множества элементов, находящихся в отношениях или связях друг с другом.

Сложной системойбудем называть такую систему, которой присущи следующие признаки:

− целевое назначение носит многоаспектный, многофункциональный, а часто и плохо формализованный характер;

− значительное количество разнородных элементов, взаимодействующих друг с другом «непростым» образом;

− состоит из достаточно самостоятельных подсистем, объединяющих элементы, имеющих свое целевое назначение и решающих свои задачи;

− присутствует большое количество случайных и не случайных факторов, влияющих на достижение цели системы, воздействие внешней среды трудно предсказуемо, а ее элементы в полном объеме выделены быть не могут и всегда остаются неучтенные воздействия;

− отсутствует единое формализованное описание системы и требуется использование разнородных «языков» формализованного описания, отражающих различные аспекты ее представления и поведения.

Модель – это объект-заменитель объекта-оригинала, обеспечивающий изучение наиболее существенных в интересующем нас аспекте свойств оригинала и, наоборот, позволяющий абстрагироваться от его несущественных, в рамках данного рассмотрения, свойств.

В общем случае может быть задано декартово произведение п множеств. На нем аналогичным образом задается п -арное отношение как подмножество декартова произведения п множеств. Тогда в соответствии с теоретико-множественным подходом общая система S, заданная на семействе множеств  , где Iп – множество индексов, определяется как п -арное отношение на этом семействе или подмножество декартова произведения вида:

, где Iп – множество индексов, определяется как п -арное отношение на этом семействе или подмножество декартова произведения вида:

| (3.1) |

Данное общее определение в зависимости от того, какой смысл и какая дополнительная структуризация закладывается в  , позволяет получить содержательное определение системы в соответствии с тем или иным подходом. При этом элементы

, позволяет получить содержательное определение системы в соответствии с тем или иным подходом. При этом элементы  , сами могут рассматриваться как множества, наделенные определенной структурой.

, сами могут рассматриваться как множества, наделенные определенной структурой.

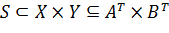

В условиях предельно нечетко выраженного вербального (словесного) описания систему можно представить в виде  , где А – множество лингвистических переменных (денотат), определяющих объекты рассмотрения, а В – множество функторов – лингвистических переменных, определяющих отношения или формы связи между ними. В этом плане система является отношением на А и В, т. е. подмножеством правильных, т. е. наделенных смыслом высказываний, описывающих содержательную взаимосвязь между объектами.

, где А – множество лингвистических переменных (денотат), определяющих объекты рассмотрения, а В – множество функторов – лингвистических переменных, определяющих отношения или формы связи между ними. В этом плане система является отношением на А и В, т. е. подмножеством правильных, т. е. наделенных смыслом высказываний, описывающих содержательную взаимосвязь между объектами.

Введем понятие универсум, под которым будем понимать базовое множество, содержащее все элементы (объекты) какой-либо области материального или духовного мира. Пусть М – универсум элементов; Т – универсум отношений между ними; V – универсум свойств, реализуемых на этих элементах. Тогда система S определяется как:

| (3.2) |

где Ys – универсум данного класса систем. Определяя  как универсум структурных характеристик или структур, а V – как универсум параметров систем, которые обеспечивают необходимый уровень детализации элементов и связей между ними, без чего невозможно информативное описание системы, получим, что это определение соответствует ранее введенной терминологии.

как универсум структурных характеристик или структур, а V – как универсум параметров систем, которые обеспечивают необходимый уровень детализации элементов и связей между ними, без чего невозможно информативное описание системы, получим, что это определение соответствует ранее введенной терминологии.

Перечисленные выше примеры математического определения систем реализуют, прежде всего, структурный подход к их описанию, так как в них в явном виде присутствуют компоненты, отвечающие за описание внутренних свойств и элементов системы.

Введенное выше общее определение системы (3.1) позволяет также перейти и к реализации функционального подхода. Первым шагом в этом направлении является определение двух множеств: входных объектов X и выходных объектов Y. Тогда система может быть определена как бинарное отношение:

| (3.3) |

При реализации функционального подхода в чистом виде вместо отношения используется отображение, или функция:

| (3.4) |

Определенная таким образом система называется функциональной.

С точки зрения логики дальнейшего изложения весьма важным является определение понятия временной системы. Для этого вводится индексирующее множество Т, а элементы входного и выходного множеств определяются как функции, определенные на общем множестве Т:

.

.

Если индексирующее множество линейно упорядочено, то его называют множеством моментов времени, а систему  временной системой.

временной системой.

В теории управления для составления формализованного описания систем используются различные математические подходы: графы, дифференциальные уравнения, сети Петри и т. д. Тем не менее, все эти описания в рамках теоретико-множественного подхода могут рассматриваться как отношения вида: (3.1) – (3.4). Например, при описании временных систем часто используется форма задания модели функционирования системы на основе соотношения:

где F(...) – оператор известного вида;

– траектории входных

– траектории входных  и возмущающих (управляющих)

и возмущающих (управляющих)  воздействий на множестве моментов времени;

воздействий на множестве моментов времени;

– выходная реакция системы.

– выходная реакция системы.

Для формального определения понятия модели системы широко используются определения теории категорий и, прежде всего, морфизмы.

Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 1340 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!