|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Особенности расчета несущих элементов и соединений

|

|

ЭЛЕМЕНТЫ ГЛАВНЫХ ФЕРМ

4.59 В расчетах элементов и соединений решетчатых главных ферм по прочности при отношении высоты сечения к длине элемента свыше 1/15 следует учитывать изгибающие моменты от жесткости узлов. Это требование относится и к расчетам на выносливость элементов решетчатых главных ферм с узловыми соединениями на высокопрочных болтах; при сварных узловых соединениях расчет на выносливость следует выполнять с учетом изгибающих моментов от жесткости узлов независимо от величины отношения высоты сечения к длине элементов.

Расчет по прочности решетчатых главных ферм, имеющих в уровне проезда пояс, работающий на совместное действие осевых усилий и изгиба от внеузлового приложения нагрузки, следует выполнять с учетом жесткости узлов указанного пояса независимо от отношения высоты сечения к длине панели. Учет жесткости остальных узлов следует выполнять, как указано выше.

Во всех указанных случаях в расчетах по прочности изгибающие моменты от жесткости узлов следует уменьшать на 20 %.

Изгибающие моменты от примыкания связей или горизонтальных диафрагм с эксцентриситетом и от неполной (с учетом п. 4.22) центровки элементов ферм следует учитывать полностью. Это требование распространяется и на учет изгибающих моментов, возникающих в горизонтальных и наклонных элементах решетчатых главных ферм и связей от их собственного веса. При этом допускается принимать эти изгибающие моменты распределенными по параболе с ординатами посредине длины элемента и на концах его, равными 0,6 момента для свободно опертого элемента.

4.60 В расчетах по устойчивости элементов решетчатых главных ферм изгибающие моменты от жесткости узлов, воздействий связей и поперечных балок допускается не учитывать.

Элементы решетчатых ферм, имеющие замкнутое коробчатое сечение с отношением размеров сторон не более двух, допускается рассчитывать на устойчивость по плоским изгибным формам относительно горизонтальной и вертикальной осей сечения.

4.61 Стойки, распорки, стяжки, связи и другие элементы пролетного строения, используемые для уменьшения свободной длины сжатых элементов, следует рассчитывать на сжатие и растяжение силой, равной 3 % продольного усилия в сжатом элементе.

4.62 В арочных мостах с передачей распора на опоры продольные связи между арками следует рассчитывать как элементы балочной фермы, защемленной по концам.

В разрезных балочных пролетных строениях ветровая ферма, образованная поясами главных ферм и продольными связями, принимается разрезной балочной, подвижно-опертой в своей плоскости на порталы или опорные части. В арках и при полигональном очертании поясов ферм допускается определение усилий в поясах ветровой фермы как для плоской фермы с делением полученных результатов на косинус угла наклона данного элемента к горизонтали.

В неразрезных балочных пролетных строениях с ездой понизу ветровые фермы, образованные поясами главных ферм и продольными связями, следует рассчитывать как неразрезные балочные, считая верхнюю подвижно-опертой на упругие опоры – порталы на концевых опорах и на каждой промежуточной опоре главных ферм, а нижнюю – опертой на жесткие опоры – опорные части.

4.63 Элементы главных ферм и связей на изгиб от воздействия ветра допускается не рассчитывать.

Опорные порталы следует рассчитывать на воздействие реакций соответствующей ветровой фермы, при этом в нижних поясах балочных пролетных строений следует учитывать горизонтальные составляющие продольных усилий в ногах наклонных опорных порталов.

4.64 Пояса главных ферм и элементы решетки, примыкающие к опорному узлу, следует рассчитывать на осевую силу и изгибающий момент от передаваемых с эксцентриситетом на неподвижную опорную часть продольных сил торможения или тяги, а также на изгибающий момент от эксцентриситета реакции однокатковой опорной части относительно центра опорного узла.

Распределение изгибающих моментов между элементами опорного узла следует принимать согласно п. 4.22.

4.65 Поперечные подкрепления, образуемые в пролетных строениях коробчатого и П-образного сечений решетчатыми или сплошностенчатыми диафрагмами, а также поперечными ребрами и листами ортотропных плит и стенок балок, должны быть проверены на прочность, устойчивость и выносливость на усилия, определяемые, как правило, пространственным расчетом пролетных строений.

Допускается рассчитывать поперечные подкрепления как рамы или балки, конфигурация которых соответствует поперечнику пролетного строения, а в состав сечения кроме поперечных ребер или диафрагм – решетчатых или сплошностенчатых – входит лист общей шириной, равной 0,2 расстояния между соседними стенками главных балок, но не более расстояния между поперечными подкреплениями.

Поперечные подкрепления в опорных сечениях имеют жесткие опоры в месте расположения опорных частей. Эти подкрепления следует рассчитывать на опорные реакции, местную вертикальную нагрузку и распределенные по контуру поперечного сечения в листах стенок и ортотропных плит касательные напряжения от изгиба и кручения примыкающих к данной опоре пролетов.

Поперечные подкрепления, расположенные в пролете, в том числе в местах приложения сосредоточенных сил (например, усилий от вант), следует рассчитывать с учетом всех внешних сил и касательных напряжений в листах стенок и ортотропных плит от изгиба и кручения.

4.66 В расчетах на прочность и выносливость прямолинейных железнодорожных пролетных строений, расположенных на кривых участках пути радиусом менее 1000 м, следует учитывать усилия, возникающие при кручении пролетного строения как пространственной конструкции.

4.67 При многостадийном возведении конструкции прочность сечений на промежуточных стадиях монтажа следует проверять по формулам (4.4) – (4.25), принимая при этом коэффициенты æ, æ х, æ у, y, y х, y у равными 1,0.

4.68 Продольные деформации вант пролетных строений вантовых систем следует определять, принимая приведенный модуль упругости, вычисляемый по формуле

, (4.71)

, (4.71)

где Е – модуль упругости каната, принимаемый по таблицам 4.13 и 4.14;

r – плотность материала каната;

g – ускорение силы тяжести;

l – горизонтальная проекция ванты;

А – площадь поперечного сечения каната;

S 1, S 2 – соответственно начальное и конечное значения усилия в ванте – до и после приложения нагрузки, на которую выполняется расчет.

Усилия в вантах следует определять последовательными приближениями.

4.69 Пилоны вантовых и висячих мостов должны быть проверены по прочности и устойчивости на основе деформационных расчетов.

Гибкость пилона при проверке общей устойчивости следует определять с учетом переменной жесткости, условий его закрепления и нагружения на фундаментах и в узлах примыкания ригелей, кабелей и вант.

Для пилонов вантово-балочных мостов следует учитывать следящий эффект от усилий в вантах.

4.70 Конструкции с предварительным напряжением или регулированием должны быть проверены расчетом по прочности и устойчивости на всех этапах выполнения предварительного напряжения или регулирования. При этом следует принимать коэффициенты условий работы по п. 4.19, коэффициенты надежности по нагрузке (более или менее 1,0) – согласно указаниям раздела 2 и вычисленные для каждого этапа напряжения суммировать. При расчетах следует учитывать в соответствии с приложением Р потери напряжений от релаксации, трения и податливости анкеров напрягаемых элементов.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

4.71 Продольные балки проезжей части пролетных строений, не имеющих разрывов продольных балок (специальных узлов с продольно-подвижным опиранием их примыкающих один к другому концов), следует рассчитывать по прочности, по упругой стадии работы с учетом дополнительных усилий от их совместной работы с поясами главных ферм, при этом уменьшение усилий в поясах главных ферм допускается учитывать только при включении проезжей части в совместную работу с ними специальными горизонтальными диафрагмами.

4.72 При включении проезжей части в совместную работу с решетчатыми главными фермами в расчетах всех болтосварных пролетных строений независимо от порядка их монтажа уменьшение усилий в поясах главных ферм следует учитывать только по отношению к воздействию временной вертикальной нагрузки.

Учет деформации поясов при определении усилий в проезжей части следует выполнять:

от всех нагрузок – при включении проезжей части в совместную работу с главными фермами одновременно с их монтажом;

только от временной вертикальной нагрузки – при включении проезжей части в совместную работу с главными фермами после передачи постоянной нагрузки на главные фермы.

4.73 Усилия в элементах проезжей части от совместной работы с главными фермами следует определять в предположении, что в горизонтальной плоскости имеют место следующие закрепления: продольные балки к поперечным прикреплены шарнирно; пояс поперечной балки, расположенный в уровне связей, прикреплен к поясам главных ферм жестко, а другой ее пояс - шарнирно.

Расчет по прочности сечений поперечных балок с учетом изгибающих моментов Му в горизонтальной плоскости, возникающих от совместной работы элементов проезжей части с поясами главных ферм, следует выполнять по формулам (4.10) – (4.17), принимая Му уменьшенными на 20 %.

В расчетах по прочности элементов проезжей части с плитным безбалластным полотном необходимо учитывать усилия в них от включения плит в совместную работу с продольными балками.

4.74 Усилия в продольных балках с накладками ("рыбками") по верхнему поясу или по обоим поясам в сопряжении с поперечными балками следует определять с учетом неразрезности балок и упругой податливости опор. Распределение осевого усилия и изгибающего момента между прикреплениями поясов и стенки продольной балки следует осуществлять с учетом их податливости.

4.75 Продольные балки решетчатых пролетных строений с проезжей частью, не включенной в совместную работу с главными фермами, допускается, независимо от конструктивного оформления прикрепления их поясов в месте примыкания к поперечным балкам, рассчитывать по прочности как разрезные. При этом детали прикрепления поясов и стенки балок к поперечным балкам следует рассчитывать на 0,6 момента в середине пролета разрезной балки с распределением его согласно п. 4.74. При расчете указанных продольных балок на выносливость изгибающие моменты следует определять по линиям влияния неразрезной балки на упругоподатливых опорах.

4.76 Поперечные балки решетчатых пролетных строений следует рассчитывать как элементы рам, образованных поперечной балкой и примыкающими к узловым фасонкам элементами главных ферм.

Опорные сечения поперечных балок, подвесок, стоек (а при отсутствии подвесок или стоек – и раскосов главных ферм) следует проверять на изгибающие моменты, возникающие в элементах рам, образованных указанными элементами, вследствие изгиба поперечных балок под воздействием вертикальных нагрузок.

Изгибающие моменты в элементах замкнутых поперечных рам для однопутных пролетных строений железнодорожных мостов допускается определять по формулам:

опорный изгибающий момент в поперечной балке

, (4.72)

, (4.72)

изгибающий момент в подвеске или стойке:

у края прикрепления поперечной балки

, (4.73)

, (4.73)

в уровне центра ближайшего к поперечной балке узла поперечных связей, а при их отсутствии – центра противоположного пояса главной фермы

Мc l = – 0,5 Мc. (4.74)

В формулах (4.72) и (4.73):

F – опорная реакция поперечной балки;

а – расстояние между осью сечения пояса главной фермы и осью сечения продольной балки;

В – расстояние между осями поясов главных ферм;

lm – длина панели главной фермы (расстояние между поперечными балками);

Н – расчетная длина подвески или стойки из плоскости фермы;

Ibal – момент инерции сечения брутто поперечной балки в середине ее длины;

Ic – момент инерции сечения брутто подвески или стойки относительно оси, параллельной плоскости главной фермы;

It – момент инерции чистого кручения пояса фермы, примыкающего к поперечной балке.

4.77 В открытых пролетных строениях с ездой понизу поперечные рамы следует рассчитывать на условные горизонтальные силы, приложенные на уровне центра тяжести сечения пояса и равные 2 % продольного усилия в сжатом поясе балки или фермы.

4.78 Усилия в элементах проезжей части со стальными ортотропными плитами автодорожных, городских, совмещенных и пешеходных мостов следует определять, применяя пространственные расчетные схемы с дискретным расположением поперечных ребер и учитывая совместную работу плит с главными фермами (балками).

Расчет элементов ортотропной плиты по прочности и устойчивости следует выполнять по приложению Ш, на выносливость – по специальной методике.

ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ

4.79 Усилия в элементах продольных связей с крестовой, ромбической и треугольной решетками от деформации поясов главных ферм или балок следует определять от вертикальной нагрузки, которая воздействует после включения их в работу.

Усилия в элементах продольных связей, не соединенных с продольными балками или соединенных при наличии разрывов в них (п. 4.71), допускается определять по формулам:

в раскосе крестовой решетки, когда распоркой связей является поперечная изгибаемая балка,

, (4.75)

, (4.75)

в других раскосах крестовой решетки

, (4.76)

, (4.76)

в раскосе ромбической решетки

, (4.77)

, (4.77)

в раскосе треугольной решетки

, (4.78)

, (4.78)

в распорке связей с любой решеткой

. (4.79)

. (4.79)

В формулах (4.75) – (4.79):

Nd, Nc – усилия соответственно в раскосе и распорке связей;

Nd,lin, Nd,rec – усилия в раскосе соответственно с левой и правой сторон от распорки;

s f – нормальное напряжение в поясе главной фермы;

s mf – средние (вычисленные с учетом неравномерности распределения изгибающих моментов по длине балки) напряжения в нижнем поясе поперечной балки;

Ad, Ac – площадь сечения соответственно раскоса и распорки связей; в случае, когда распоркой является поперечная изгибаемая балка, в формулах (4.75) – (4.78) следует принимать Ас = ¥;

I – момент инерции пояса главной фермы относительно вертикальной оси;

a – угол между раскосом связей и поясом главной фермы.

В формулах (4.75) – (4.78) при определении усилий в элементах связей балок со сплошной стенкой вместо s f следует принимать напряжение s w в стенке главной балки, вычисленное по площади брутто на уровне расположения плоскостей связей. В формуле (4.75) вместо s mf следует принимать среднее напряжение s mw в стенке поперечной балки на уровне расположения плоскости связей, вычисленное так же, как и s mf.

Усилия в элементах продольных связей с полураскосной решеткой от вертикальной нагрузки допускается не учитывать.

4.80 Уменьшение усилий в поясах главных ферм за счет включения продольных связей в совместную работу в цельносварных пролетных строениях следует учитывать от всей нагрузки, действующей после постановки и закрепления продольных связей, а в болтосварных пролетных строениях – только от временной вертикальной нагрузки.

4.81 Расчет на прочность и выносливость поясов главных ферм с ромбической и треугольной решетками связей, а также крестовой с распорками разной жесткости, следует выполнять с учетом возникающих в поясах изгибающих моментов от деформации элементов связей и от деформации поперечных балок проезжей части независимо от вида связей.

Изгибающие моменты в поясе, действующие в плоскости связей с треугольной и ромбической решетками, следует определять по формуле

, (4.80)

, (4.80)

где Nc – усилие в распорке связей;

lm – расстояние между центрами узлов прикрепления элементов к поясу.

РАСЧЕТ СОЕДИНЕНИЙ

4.82 Сварные, фрикционные на цилиндрических высокопрочных болтах, болтовые на конических высокопрочных болтах, комбинированные болто-фрикционно-сварные, фланцевые на высокопрочных цилиндрических и конических болтах, а также шарнирные соединения в стальных мостовых конструкциях необходимо рассчитывать на передачу всех усилий, действующих в элементах конструкций, с учетом ослабления сечений отверстиями.

При неравномерном распределении усилий и возможной перегрузке отдельных зон и деталей прикреплений следует вводить коэффициенты условий работы, указанные в таблицах 4.15 и 4.36.

При расчете прикрепления элемента к узлу с одиночной фасонкой допускается не учитывать изгибающие моменты в плоскости, перпендикулярной плоскости фасонки.

Распределение продольного усилия, проходящего через центр тяжести соединения, следует принимать равномерным между болтами или сварными швами прикрепления.

При реконструкции и усилении клепаных пролетных строений расчеты заклепочных соединений надлежит выполнять по указаниям [10]. Дефектные заклепки следует заменять на высокопрочные болты М22 с усилием натяжения не более 177 кН.

4.83 Расчетную высоту сечения сварных швов следует принимать:

для стыковых швов:

деталей, свариваемых с полным проплавлением, – tw = tmin;

деталей, свариваемых с неполным проплавлением, – tw = tw,min;

для угловых швов:

по металлу шва – tf = bf kf;

по металлу границы сплавления – tz = bz kf,

где tmin – наименьшая из толщин свариваемых деталей;

tw,min – наименьшая толщина сечения стыкового шва при сварке деталей с неполным проплавлением;

kf – наименьший из катетов углового шва;

b f, b z – коэффициенты расчетных сечений угловых швов, принимаемые по таблице 4.35.

Таблица 4.35

| Вид сварки при диаметре сварочной проволоки d, мм | Положение шва | Коэффициенты расчетных сечений угловых швов | |||

| обозначение | при катетах швов kf, мм | ||||

| 3-8 | 9–12 | 14–16 | 18 и более | ||

| Автоматическая при d = 3 – 5 | В лодочку | βf | 1,1 | 0,7 | |

| 1,15 | 1,0 | ||||

| Нижнее | βz | 1,1 | 0,9 | 0,7 | |

| 1,15 | 1,05 | 1,0 | |||

| Автоматическая и полуавтоматическая при d = 1,4 – 2 | В лодочку | βf | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

| βz | 1,05 | 1,0 | |||

| Нижнее, горизонтальное, вертикальное | βf | 0,9 | 0,8 | 0,7 | |

| βz | 1,05 | 1,0 | |||

| Ручная, полуавтоматическая проволокой сплошного сечения при d < 1,4 или порошковой проволокой | В лодочку, нижнее, горизонтальное, вертикальное, потолочное | βf | 0,7 | ||

| βz | 1,0 | ||||

| П р и м е ч а н и е – Значения коэффициентов соответствуют режимам сварки, предусмотренным в [2]. |

4.84 Расчет по прочности сварных стыковых соединений следует выполнять:

при сварке деталей из сталей различного уровня прочности, а также при сварке материалами, для которых Rwy < Ry (в этих случаях Rwy должно быть указано в проекте);

при наличии выкружек или ослаблений в зоне стыка, когда

lw < b, (4.81)

или

tw,min < t, (4.82)

Aw,n < A, (4.83)

где lw – полная длина стыкового шва;

b, t – ширина и толщина стыкуемых деталей;

Aw,n – площадь нетто ослабленного (например, отверстиями) сечения стыкового шва;

А – площадь брутто (или нетто) сечения стыкуемых деталей в зоне стыка.

4.85 Расчет по прочности сварных стыковых соединений в случае центрального растяжения или сжатия следует выполнять по формуле

, (4.84)

, (4.84)

где m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 4.15.

Расчет по прочности сварных стыковых соединений в случае изгиба в одной или двух главных плоскостях, а также действия осевой силы с изгибом в одной или двух главных плоскостях следует выполнять по формулам (4.5) – (4.25), в которых геометрические параметры и коэффициенты æ, æ х, æ у, y, y х, y у следует вычислять для сечения стыкового соединения, принимаемого согласно п. 4.84, а в правой части вместо Rym и Rsm подставлять соответственно величины Rwym и Rwsm.

4.86 Прочность сварных соединений с угловыми швами при действии продольных или поперечных сил следует проверять на срез (условный) по двум сечениям (рисунок 4.3):

по металлу шва (сечение 0–1)

, (4.85)

, (4.85)

по металлу границы сплавления (сечение 0–2)

, (4.86)

, (4.86)

где lw – полная длина шва;

tf, tz – расчетная высота сечения шва;

m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 4.15.

Рисунок 4.3 Схема расчетных сечений сварного углового шва при расчете на срез

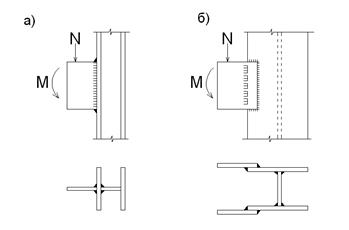

4.87 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии момента в плоскости, перпендикулярной плоскости расположения швов (рисунок 4.4, а), следует выполнять для двух сечений по формулам:

по металлу шва

, (4.87)

, (4.87)

по металлу границы сплавления

, (4.88)

, (4.88)

В формулах (4.87) и (4.88):

Wf – момент сопротивления расчетного сечения по металлу шва;

Wz – то же, по металлу границы сплавления.

4.88 Расчет по прочности сварных соединений с угловыми швами при действии момента в плоскости расположения этих швов (рисунок 4.4, б) следует выполнять для двух сечений по формулам:

по металлу шва

, (4.89)

, (4.89)

по металлу границы сплавления

, (4.90)

, (4.90)

где Ifx, Ify – моменты инерции расчетного сечения по металлу шва относительно его главных осей;

Izx, Izy – то же, по металлу границы сплавления;

х, у – координаты точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей этого сечения.

Рисунок 4.4 – Расположение сварных соединений с угловыми швами

при действии момента в плоскости:

а – перпендикулярной; б – параллельной плоскости расположения швов

4.89 Прочность сварных стыковых соединений при одновременном действии в одном и том же сечении нормальных и касательных напряжений следует проверять по формуле (4.29), в которой следует принимать: s x = s wx и s y = s wy – нормальные напряжения в сварном соединении по двум взаимно перпендикулярным направлениям; t xy = t wxy – касательное напряжение в сварном соединении; Ry = Rwy.

4.90 При расчете по прочности сварных соединений с угловыми швами при одновременном действии продольной и поперечной сил и момента должны быть выполнены условия:

, (4.91)

, (4.91)

, (4.92)

, (4.92)

где t f, t z – напряжения в расчетном сечении соответственно по металлу шва и по металлу границы сплавления, равные геометрическим суммам напряжений, вызываемых продольной и поперечной силами и моментом.

4.91 Расчет по прочности сварных соединений угловыми швами прикрепления листов пояса между собой и к стенке изгибаемых балок следует выполнять по формулам:

при отсутствии местного давления:

по металлу шва

, (4.93)

, (4.93)

по металлу границы сплавления

, (4.94)

, (4.94)

где n – число угловых швов;

при воздействии на пояс местного давления:

по металлу шва

, (4.95)

, (4.95)

по металлу границы сплавления

, (4.96)

, (4.96)

где q – давление от подвижной вертикальной нагрузки, определяемое по пп. 2.11 – 2.13 и приложению К.

4.92 Сварные швы, соединяющие отдельные листовые детали сечения составных сплошностенчатых сжатых элементов, следует рассчитывать на условную поперечную силу, принимаемую постоянной по всей длине элемента и определяемую по формуле

, (4.97)

, (4.97)

где W – момент сопротивления сечения элемента брутто в проверяемой плоскости (ослабление листовых деталей перфорациями допускается не учитывать);

l – длина составного элемента;

j – коэффициент продольного изгиба при расчете по устойчивости элемента в проверяемой плоскости.

Те же сварные швы в сжато-изогнутых составных элементах следует рассчитывать на поперечную силу Q 1, равную сумме поперечных сил – условной Qfis, определяемой по формуле (4.97), и фактической.

Если в сечении составного элемента имеются две параллельно расположенные листовые детали и более, то прикрепление каждой из них следует рассчитывать на поперечную силу Qi, определяемую по формуле

, (4.98)

, (4.98)

где ti – толщина прикрепляемой листовой детали;

n – число параллельно расположенных листовых деталей.

4.93 При прикреплении к узлам главных ферм составных сплошностенчатых элементов, отдельные части сечения которых непосредственно не прикрепляются к узловым фасонкам, сварные швы присоединения не прикрепляемой части сечения к прикрепляемой следует рассчитывать на передачу приходящегося на нее усилия, принимая при этом коэффициенты условий работы m равными:

m = 0,8 – при отношении площади прикрепляемой части сечения An ко всей площади сечения элемента А до 0,6;

m = 0,9 – при отношении An / А свыше 0,6 до 0,8;

m = 1,0 – при отношении An / А свыше 0,8.

Расчетную длину сварного шва при этом следует принимать равной длине перекрытия элемента узловой фасонкой фермы.

4. 94 В соединениях на цилиндрических болтах класса точности А и на конических высокопрочных болтах расчетное усилие Nb, которое может воспринято одним болтом в многоболтовом соединении, следует определять по формулам:

на срез болта

Nb = RbsAbsmmbns, (4.99)

на смятие соединяемых элементов

Nb = Rbpd Σ tmmb, (4.100)

на растяжение

Nb = RbtAbn mmb, (4.101)

где Rbs, Rbp, Rbt – расчетные сопротивления металла болтов на срез, смятие и растяжение;

d – диаметр рабочего тела болта (или отверстия);

Abs – площадь рабочего сечения тела болта;

Abn – площадь сечения болта нетто по резьбе согласно ГОСТ Р 52643;

S t – наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении;

ns – число расчетных срезов одного болта;

mb – коэффициент условий работы соединения, который следует принимать по таблице 4.36.

4.95 Число n болтов в соединении при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле

, (4.102)

, (4.102)

где Nb,min – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, вычисленных по формулам (4.99) и (4.100);

mb, m – коэффициенты условий работы, принимаемые соответственно по таблицам 4.36 и 4.15.

4.96 При действии в плоскости соединения изгибающего момента распределение усилий на болты следует принимать пропорционально расстояниям от центра тяжести соединения до рассматриваемого болта.

4.97 Болты, работающие на срез от одновременного действия продольной силы и момента, следует проверять на усилие, определяемое как равнодействующее усилий, найденных отдельно от продольной силы и момента.

4.98 Болты, работающие одновременно на срез и растяжение, допускается проверять отдельно на срез и на растяжение.

4.99 Болты, соединяющие стенки и пояса составных балок, следует рассчитывать по формулам:

при отсутствии местного давления

, (4.103)

, (4.103)

при воздействии на пояс местного давления q

, (4.104)

, (4.104)

де а – шаг поясных болтов;

Nb,min – меньшее из значений расчетного усилия для одного болта, определяемых по п. 4.94;

S – статический момент брутто пояса балки относительно нейтральной оси;

I – момент инерции сечения брутто балки относительно нейтральной оси;

m – коэффициент условий работы, определяемый по таблице 4.15.

4.100 В фрикционных и комбинированных болто-фрикционно-сварных соединениях расчетное усилие Qbh, которое может быть воспринято каждой поверхностью трения соединяемых элементов, стянутых одним высокопрочным болтом (одним болтоконтактом), следует определять по формуле

, (4.105)

, (4.105)

где Р – усилие натяжения высокопрочного болта;

m – коэффициент трения, принимаемый по таблице 4.12;

g bh – коэффициент надежности, принимаемый по таблице 4.12.

Усилие натяжения Р высокопрочного болта следует определять по формуле

P = RbhAbnmbh, (4.106)

где Rbh – расчетное сопротивление высокопрочного болта растяжению, определяемое по формуле (4.2);

mbh – коэффициент условий работы высокопрочных болтов при натяжении их крутящим моментом, равный 0,95.

4.101 Число n высокопрочных болтов в соединении при действии продольной силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует определять по формуле

, (4.107)

, (4.107)

где m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 4.15;

Qbh – расчетное усилие на один болтоконтакт, определяемое по формуле (4.105);

ns – число контактов в соединении.

4.102 При действии в плоскости соединения изгибающего момента или продольной силы с изгибающим моментом усилие, приходящееся на рассматриваемый высокопрочный болт, следует определять согласно указаниям п. 4.96 и п. 4.97.

4.103 Высокопрочные болты, соединяющие стенки и пояса составных балок, следует рассчитывать по формулам:

при отсутствии местного давления

; (4.108)

; (4.108)

при воздействии на пояс местного давления q

, (4.109)

, (4.109)

где ns – число контактов в соединении;

Qbh – расчетное усилие, воспринимаемое одним болтоконтактом и определяемое по формуле (4.105);

остальные обозначения те же, что и в п. 4.99.

4.104 В случае, если совместная работа проезжей части и поясов главных ферм обеспечивается специальными горизонтальными диафрагмами, расчет прикрепления продольных балок к поперечным следует выполнять на поперечную силу и момент с учетом требований п. 4.74; при этом усилия в болтах, прикрепляющих вертикальные уголки к стенке поперечной балки, необходимо определять как для фланцевых соединений.

Расчет болтовых и фрикционных соединений прикреплений балок проезжей части пролетных строений с решетчатыми главными фермами допускается выполнять только на поперечную силу, вводя дополнительный коэффициент условий работы mb согласно таблице 4.36.

4.105 Расчет по прочности стыковых накладок растянутых элементов ферм и поясов сплошных балок следует выполнять с введением для накладок коэффициента условий работы m = 0,9.

4.106 Листы узловых фасонок следует проверять на прочность прикрепления растянутых и сжатых элементов по контуру, соединяющему центры отверстий периферийных болтов прикрепления указанных элементов, по формуле

N ≤ 0,675 tRy m Σ(0,212a i + 1) li, (4.110)

где N – продольное усилие в элементе;

t – толщина узловой фасонки;

m – коэффициент условий работы, принимаемый по таблице 4.15;

li – длина i- го участка проверяемого контура узловой фасонки;

a i – угол между направлением i -го участка проверяемого контура и осью элемента (0 £ a i £ p/2), рад.

Таблица 4.36

| Характеристика прикрепления и места расположения болтов | Особенности конструкции узла | Коэффициент условий работы mb |

| Во всех пролетных строениях | ||

| Вертикальные уголки прикрепления поперечной балки к узлу решетчатой главной фермы: | ||

| болты в полках уголков, прикрепляемых к ферме | Конструкция не способна воспринимать опорный момент Конструкция способна воспринимать опорный момент | 0,85 0,9 |

| то же, к поперечной балке | Независимо от конструкции | 0,9 |

| Совместная работа проезжей части и поясов главных ферм не обеспечивается | ||

| Вертикальные уголки прикрепления продольной балки к поперечной: | ||

| болты в полках уголков, прикрепляемых к поперечной балке | Конструкция не способна воспринимать опорный момент Конструкция способна воспринимать опорный момент | 0,7 0,9 |

| то же, к продольной балке | Независимо от конструкции | 0,9 |

4.107 Прочность узловых болтов-шарниров допускается проверять в предположении работы болта на изгиб как свободно лежащей балки, нагруженной сосредоточенными силами по оси пакетов, соприкасающихся с болтом, принимая расчетные сопротивления по таблице 4.3.

4.108 Для фланцевых соединений следует применять высокопрочные цилиндрические или конические болты с предварительным напряжением их на усилие Po = 0,9 P,

где Rbh – расчетное сопротивление материала болта растяжению по п. 4.14;

Rbun – временное сопротивление разрыву материала болта;

P – расчетное усилие натяжения высокопрочного болта, принимаемое по п. 4.100.

Расчет соединительных планок и перфорированных листов

4.109 Соединительные планки или перфорированные листы сквозных сжатых элементов следует рассчитывать на условную поперечную силу Qfic, принимаемую постоянной по всей длине стержня и определяемую по формуле

, (4.111)

, (4.111)

где N – продольное усилие сжатия в элементе;

j – коэффициент продольного изгиба при проверке устойчивости элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных листов, принимаемый по таблицам Ф.1 – Ф.3 приложения Ф в зависимости от приведенного относительного эксцентриситета eef;

a – коэффициент, определяемый по формуле α = 0,024 – 0,00007l, но не более 0,017; здесь l – гибкость элемента в плоскости соединительных планок или перфорированных листов.

Соединительные планки и перфорированные листы сквозных сжато-изогнутых элементов следует рассчитывать на поперечную силу, равную сумме фактической поперечной силы при изгибе и условной Qfic, определяемой по формуле (4.111).

При расположении соединительных элементов в нескольких параллельных плоскостях, перпендикулярных оси, относительно которой выполняется проверка устойчивости, поперечную силу Q следует распределять:

при соединительных планках или перфорированных листах, а также в случае их сочетания – поровну между всеми плоскостями планок и перфорированных листов;

при сплошном листе (пакете) и соединительных планках или перфорированных листах – на сплошной лист (пакет) принимать часть поперечной силы, равную Qbl и определяемую по формуле

, (4.112)

, (4.112)

где Aef – площадь сечения брутто сквозного элемента, равная S btef; здесь b и tef определяются по п. 4.37;

Abl,ef – часть сечения элемента, работающая вместе со сплошным листом и равная Abl + 2 t nz1 (здесь Abl – площадь сечения сплошного листа; t n – толщина вертикального листа или пакета; z1 – коэффициент, принимаемый по п. 4.55).

Соединительные планки и перфорированные листы в промежутках между отверстиями перфорации следует рассчитывать на приходящуюся на них часть поперечной силы Q как элементы безраскосных ферм.

Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 688 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!