|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Прогнозные ресурсы (Ресурстарды болжау)

|

|

3. Геолого-экономические критерии (Геолого-экономикалық критерилер)

4. Определение исходных данных (Бастапқы деректердің ұйғарымі)

5. Основные методы подсчета запасов (Қорларды есептеудің негізгі әдістері)

6. Применение ЭВМ при подсчёте запасов (Қорларды ЭЕМ есептеуге қолдану)

Ключевые слова: Предварительно оцененные, контур, кондиция, выработка, безрудные, некондиционные, требования, экстраполяция, интерпретация, технологическая, потенциальные запасы, балансовые, забалансовые запасы, ГКЗ, залежи, геологический блок, коэффициент рудоносности.

Подсчёт и учёт запасов полезных ископаемых осуществляется по результатам геологоразведочных и горнодобывающих работ. Данные о запасах используются при составлении планов развития добывающих и потребляющих минеральное сырьё отраслей народного хозяйства. На их базе ведётся проектирование горнодобывающих и перерабатывающих предприятий, проходческих и очистных работ и эксплутационной разведки.

Прогнозные ресурсы (Р1, Р2, Р3) полезного ископаемого оцениваются в пределах рудоперспективных территорий и отдельных месторождений на основе геологических предпосылок, выявленных в процессе геологических предпосылок, выявленных в процессе геологического и других видов картирования и при геофизических и геохимических исследованиях. Сведения о прогнозных ресурсах учитываются при планировании поисково-оценочных и разведочных работ.

Запасы и прогнозные ресурсы дифференцируются по видам полезного ископаемого, основным и сопутствующим компонентом. Они определяются без учёта потерь и разубоживания при добыче и переработке.

Запасы твёрдых полезных ископаемых подразделяются по степени их изученности по категории А, В, С1 и С2.

Запасы первых 3 категорий относятся к разведанным (промышленным), запасы С2 – к оценённым. Прогнозные ресурсы твёрдых полезных ископаемых подразделяются по степени их обоснования на категории Р1, Р2 и Р3. Наиболее детально изучают запасы категорий А и В. Контур запасов категории А определяется в соответствии с требованием кондиций по скважинам или горным выработкам. При этом необходимо: выявить размеры, форму и условия залегания тел полезных ископаемых; оконтурить внутри их безрудные и некондиционные участки (кондиций – технико-экономические требования к количеству и качеству минерального сырья, его горно-геологическим, гидрогеологическим и другими природными условиями, при соблюдении которых с учётом использования прогрессивных методов техники и технологии добычи и переработки можно подсчитать балансовые запасы полезного ископаемого), изучить характер и особенности изменчивости морфологии и внутреннего строения этих тел, технологические свойства полезных ископаемых, инженерно-гидрогеологические и другие условия с детальностью, необходимой для составления проекта разработки месторождения.

Запасы категории В должны близко подходить к указанным для категории А требованиям. Но в отличии от них при изучении формы, условий залегания и внутреннего строения тел полезного ископаемого устанавливается лишь их основные особенности и изменчивость. При выдержанных мощности тел и качестве полезного ископаемого, допускается включение в контур запасов категории В ограниченной зоны экстраполяции, обоснованной геологическими предпосылками, интерпретацией геофизических и геохимических данных.

К запасам категории С1 предъявляются более низкие требования, чем к запасам категории В. Их отличие заключается в степени изученности внутренних неоднородностей и других природных условий. Технологические свойства запасов С1 изучаются в степени, достаточной для обоснования их промышленной ценности; гидрогеологические, инженерно-геологические, горно-геологические и другие природные показатели оцениваются предварительно.

От рассмотренных запасов так называемых промышленных категорий А, В, и С1 принципиально отличаются предварительно оценённые запасы категории С2.

Их контур определяют на основании единичных рудопродуктивных скважин, горных выработок и обнажений с учётом геофизических и геохимических данных, с использованием метода экстраполяции. Качество и технологические свойства полезных ископаемых выделяют по результатам исследования лабораторных работ.

Гидро-, инженерно-, горно-геологические и другие условия оцениваются по отдельным точкам наблюдения и по аналогии с подобными участками и месторождения.

Прогнозные ресурсы – потенциальные запасы полезных ископаемых. Их количественная оценка основывается на рудоконтролирующих факторах, аналогия с известными в районе месторождения того же промышленного или генетического типа, и благоприятных геологических предпосылках, геофизических и геохимических данных. Оценка прогнозных ресурсов проводится до глубин, доступных для эксплуатации при современном и на ближайшую перспективу технико-экономическом уровне разработки месторождений.

Прогнозные ресурсы категории Р1 оценивают вероятность прироста запасов при будущей разведке путём увеличения площади и глубины их распространения и за пределы внутреннего контура, обычно отождествлённого с контуром запасов при будущей разведке категории С2 и за счёт тел полезных ископаемых, выявленных ранее при поисках и ожидаемых при разведке

Прогнозные ресурсы Р2 оценивают потенциальные запасы вероятных для открытия месторождений в пределах рудоносной территории: рудном поле, узле и т.д.

Прогнозные ресурсы Р3 в отличие от Р2 оценивают потенциальные запасы предполагаемых месторождений на основе благоприятных геологических предпосылок, выявленных при средне и мелкомасштабном геологическом картировании, дешифрировании космических снимков, анализе результатов геофизических и геохимических исследований.

Запасы твёрдых полезных ископаемых и содержащихся в них ценных компонентов по их народнохозяйственному значению подразделяется на 2 группы: 1) балансовые и 2) забалансовые.

Такие названия связаны с формой учёта. По каждому виду полезного ископаемого составлен баланс запасов с их количественной и качественной оценкой. Запасы, составляющие его основу, стали называть балансовыми

Балансовые запасы экономически целесообразно использовать при условии применения прогрессивной техники и технологии добычи и переработки сырья, с соблюдением требований по охране недр и окружающей среды.

Забалансовые запасы в ближайшее время использовать экономически нецелесообразно или технически и технологически невозможно, но они могут быть со временем приведены в балансовые.

По степени изученности геологического строения месторождения полезного ископаемого подразделяются на 4 группы.

1. Группа месторождений характеризуется простым геологическим строением. Запасы заключены в простых по форме, строению. На таких месторождениях в процессе детальной разведки выявляют запасы категории А и В

2. Группа месторождения сложного геологического строения с изменением мощности и строением тел полезных ископаемых; невыдержанным качеством. Разведка запасов осуществляется по категориям В и С1; по категории А нецелесообразно вследствие неоправданной высокой стоимости геологоразведочных работ.

3. Группа месторождения сложного геологического строения с резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения тел полезных ископаемых и весьма неравноценным распределением ценных основных компонентов. Запасы подлежат разведке по категории С1 и С2. Детальная разведка запасов по категории А и В экономически нецелесообразно.

4. Группа месторождений металлов и неметаллического сырья весьма сложного геологического строения с резкой изменчивостью мощности и внутреннего строения. Запасы разделяют по категориям С1 и С2 на что требуется проведение большого объёма подземных горных выработок.

Подготовленными для промышленного освоения считаются месторождения, имеющие утверждение балансовые запасы разных категорий ГКЗ.

Оконтуривание запасов полезных ископаемых осуществляется преимущественно на разведочных стадиях, когда по результатам проходки горных выработок и геофизических исследований проводятся линии контуров месторождений, участков, рудных тел и отдельных блоков. При этом руководствуются геолого-статистическими и экономико-технологическими критериями

По геолого-статистическим критериям через опорные точки проводят линии контура. Использования экономических критериев позволяет оконтурить запасы с определёнными, заранее заданными качественными и технологическими параметрами. Но вопросы обоснования кондиций рассматриваются после ознакомления с методикой подсчёта запасов.

Оконтуривание запасов проводится по трём направлениям:

1. Мощности; 2. Простирание, (длине, созылым); 3.Падение (ширине) рудной залежи.

Сначала выделяются контуры запасов в поперечных разрезах, затем они указываются между собой в продольной плоскости. Для этого составляются погоризонтные планы и проекции на вертикальную плоскость. Оконтуривание на планах, поперечных и продольных разрезах должно вестись с учётом геолого-структурных литолого-фациальных особенностей месторождения, морфологии тел, изменения элементов их залегания, пострудных тектонических нарушений. Затем производится оконтуривание рудного тела на глубину по данным разведочных скважин.

Основными параметрами при подсчёте запасов твёрдых полезных ископаемых является площадь и мощность рудных тел, средняя плотность руды, содержание в ней компонентов и поправочные коэффициенты

Площади со сложными очертаниями замеряются планиметром или палеткой. Мощность рудных тел или залежей определяется по материалам опробования и геологической документации горных выработок и скважин

Средняя плотность (тығыздық) руды определяется в ненарушенном залегании, непосредственно на месте, путём выемки определённого объёма горной массы и последующего его взвешивания и по результатам испытаний лабораторных проб (в г/см3)

Содержание (мөлшер) полезных ископаемых является качественной характеристикой позволяющей определить их запасы или только промышленную ценность полезного ископаемого без подсчёта запасов ценных компонентов. Содержание полезного ископаемого может проводиться на химические элементы (золото, медь, никель и т.д.) в процентах и массовых единицах (г, кг) на 1т или 1 м3 руды. А среднее содержание определяется как среднеарифметическое или средневзвешенное последовательно по опробуемому сечению скважин, горизонту, блоку, участку.

Поправочные коэффициенты, отчитывающиеся при подсчёте, могут существенно изменить наши представление о количественной и качественной характеристики запасов. На разведочных стадиях обычно определяют линейный коэффициент рудоносности:

,

,

где li – длина частных рудных интервалов;

L-суммарная длина пересечений рудной зоны, включая рудные и безрудные прослои. Существует эмпирическая формула определения фактического коэффициента рудоносности:

Запасы месторождений твёрдых полезных ископаемых подсчитывают в основном методом геологических и эксплуатационных блоков или методом разреза.

Метод геологических блоков является универсальным. При этом методе выделяются блоки, различные по степени разведанности, мощности, содержанию полезных основных и попутных компонентов, природным типам и сортам руд. Запасы каждого блока подсчитываются по формулам:

V=Sm; Q=Vd; P=Q  , где

, где

V- Объём тела полезного ископаемого;

S- Площадь тела на проекции; m-средняя горизонтальная или вертикальная мощность тела;

Q-Запасы полезного ископаемого

d- Средняя плотность полезного ископаемого

С-среднее содержание полезного компонента (%)

| скв |

| скв |

| S12 |

| S2 |

| скв |

| скв |

| S4 |

| скв |

| S5 |

| S6 |

| скв |

| скв |

| скв |

| скв |

| скв |

| скв |

| l |

| l |

| l |

| l |

| l |

| Шахта, квершлаг |

| граниты |

| Штрек |

| Нерудная толща пород |

| Рудная интрузивная порода |

| S- площадь на разрезе l- расстояние между разрезами |

| скв |

Эта часть тела может рассматриваться в качестве одного блока или разделяться на несколько блоков, отличных друг от друга вещественным составом руд, степенью разведанности и т.п.

Объём крайних блоков, каждый из которых опирается на один разрез, в зависимости от формы выклинивания тела определяется по формулам клина или пирамиды. При непараллельных разрезах вносятся соответствующие поправки к подсчёту объёмов. Среднее содержание полезных компонентов определяют вначале для каждого разреза. В блоке, ограничиваются двумя разрезами, оно вычисляется как среднеарифметическое или средневзвешенное на площади сечений.

При подсчёте запасов россыпных месторождений применяют линейный способ, являющийся разновидностью метода разрезов. В начале, определяют запасы полезных ископаемых и ценных компонентов в лентах шириной 1м по разведанным линиям, а затем на всю длину между ними.

ЭВМ при подсчёте запасов может выполнять двоякую функцию:

1. Либо на основе типовых алгоритмов и программ производить расчётные операции по методам подсчёта;

2. Либо на основе многофакторного корреляционного анализа исходной геологоразведочной информации произвести количественную и качественную оценку запасов.

При первом случае ЭВМ облегчает и ускоряет выполнение вычислительных операций; особенно при большом массиве цифровых данных на стадии эксплуатационной разведки.

Во втором случае автоматизированная обработка позволяет использовать весь банк исходной геологоразведочной информации, чем достигается более высокая достоверность подсчёта запасов. При этом применяют специальные способы подсчёта запасов, основанные на методах множественной корреляции.

При подсчёте запасов с использованием ЭВМ нужно обосновать применяемые алгоритмы и программы (датомайн, микромайн, сулпек), дать их описание, и привести данные, обеспечивающие возможность проверки промежуточных и окончательных результатов с помощью обычных методов подсчёта запасов.

| Скважины с кондиционным содержанием полезных ископаемых |

| Скважины с некоторым содержанием полезных ископаемых |

| I, II |

| блоки |

| В,С,Р |

| Категория запасов |

| Контур прогнозных категорий Р1 |

| Метод блоков |

| Канавы, траншеи: а) рудные; б) безрудные |

| а |

| б |

Контрольные вопросы:

1. Что такое полезное ископаемое?

2. Что такое месторождение?

3. Почему подсчитывают запасы полезных ископаемых?

4. Геологические условия месторождения?

5. Прогнозные ресурсы, для чего их определяют?

6. Условия разработки месторождения?

7. Геологические предпосылки?

8. Что означают термины, балансовые и забалансовые?

9. Что такое прогрессивная технология?

10. Простое геологическое строение?

11. Что такое сложное геологическое строение?

12. Что такое залежи полезных ископаемых?

13. Контуры запасов месторождений?

14. Что такое мощность залежи?

15. Как определяется объём горной массы?

Литературы:

1. Якушева А. Ф. «Общая геология». М. Недра 1988.

2. Мельничук В. И. «Общая геология». М. Недра 1989.

3. Ершов В. В. «Основы геологии». М. Недра 1986.

4. Иванова М. Ф. «Общая геология». М. Недра 1974.

5. Панюков П. Н. «Основы геологии». М. М. Недра 1978.

Лекция № 12/1

Геолого-промышленная оценка и кондиция месторождения (Кен орындарын геологиялық-өндірістік тұрғада бағалау және олардың кондициялары)

План:

1. Геологические критерии оценки месторождения (Кен орнын бағалайтын геологиялық критерилер)

2. Экономические критерии оценки месторождения (Кен орнын бағалайтын экономикалық критерилер)

3. Технологические критерии оценки месторождения (Кен орнын бағалайтын техникалық критерилер)

4. Основные параметры кондиций (Кондицияның негізгі параметрлері)

5. Технико-экономические обоснования параметров кондиций. (Кондицияның параметрінің технико-экономикалық қисындары)

Ключевые слова: Параметры кондиции, сырья, капитальные затраты, уровень рентабельности, приведенные затраты, эксплуатационные затраты, коэффициент рентабельности, минимализация затрат, товарный продукт, метод аналогия.

Оценка полезных ископаемых предусматривается на всех стадиях геологоразведочных работ. Как известно, на стадиях, предшествующих разведке, оценивают прогнозные минеральные ресурсы, а по результатам разведочных стадий подсчитывают запасы полезных ископаемых. Такая оценка называется геологической.

Разведанные запасы минерального сырья подлежат сравнительной экономической оценке, определяющей техническую возможность и целесообразность их добычи и переработки.

Таким образом, оценка становится комплексной геолого-экономической. При её проведении руководствуются принципами, позволяющими обеспечить максимальное удовлетворение потребностей рынка в минеральном сырье с минимальными затратами на его производство, и соблюдением законодательных положений об охране недр и природных ресурсов.

Геологические критерии представляют собой рудоконтролирующие факторы, используемые при оценке прогнозных ресурсов, так и при подсчёте запасов. Однако при оценке прогнозных ресурсов они являются определяющими, в то время как на разведочных стадиях важную роль в оценке запасов играют экономические и технологические критерии.

Критерием экономической оценки является мера отличия основных стоимостных показателей от их среднерыночных значений. Эти показатели отражают затраты живого и общественного труда на производство единицы продукции из сырья оцениваемого месторождения.

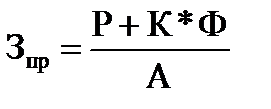

Лучшим на данный момент считают месторождения, позволяющие получить продукцию с минимальными затратами такого труда. К числу этих показателей относятся ожидаемая себестоимость продукции, удельные капитальные затраты на единицу годовой мощности предприятия по добычи руды или выпуску конечной продукции, уровень рентабельности к основным производственные фондам и приведённые затраты. Последние служат основным показателем при сравнительной экономической оценке месторождения и определяются по формуле:  ,

,

где Р- общие годовые эксплуатационные затраты,

Ф – основные производственные фонды,

К – отраслевой нормативный коэффициент рентабельности.

А – годовая производственная мощность предприятия по выпуску продукции.

Другими показателями, учитывающимися при сравнительной оценке, служат: запасы руды и полезных компонентов, годовая производительная мощность предприятия по добыче и переработке руды и выпуску продукции, годовая прибыль и сроки окупаемости капитальных затрат. В этих показателях произведённые до исходного момента планирования затраты не принимают во внимание, а учитывают только предстоящие. Такая оценка месторождений проводится по принципу минимизации затрат. Она приводит к обоснованию использования худших месторождений участков, рудных тел и блоков. В этом случае приведённые затраты играют роль замыкающих, т.е. предельно допустимых.

Технологические критерии оценок определяют техническую возможность отработки разведанных запасов минерального сырья и его переработки наиболее эффективными способами. Технологическими показателями отработки месторождений являются параметры и пространственное положение рудных тел, их качественная характеристика, горнотехнические, инженерно-геологические и способ и системы разработки, предельная глубина карьера и коэффициент вскрыши, величины потерь и т.п. Показателями технологической оценки переработки минерального сырья служит степень извлечения основных и сопутствующих полезных компонентов, качественный состав концентратов и конечный продуктов, охрана окружающей среды и т.д.

Промышленная ценность месторождения обусловлена разнообразными факторами, которые объединяются в основные три группы: 1) экономические; 2) горно-геологические; 3) экономико-географические.

Экономические факторы определяют потребность рынка в определённом виде минерального сырья и пути её удовлетворения с учётом состояния и развития производительных сил региона, в котором находится оцениваемое месторождение. При этом рассматриваются: 1. Современный уровень производства данного вида минерального сырья; 2. Возможности попутного получения из его комплексных месторождений или замены более экономичным и экологически чистым видом сырья.

Горно-геологические и технологические факторы обуславливают количество и качество минерального сырья, возможности его добычи и переработки с использованием прогрессивной технологии и техники. Анализ состояния баланса запасов с учётом экономических факторов позволяет выделить месторождение для первоочерёдной отработки или рекомендовать увеличение производственной мощности действующих предприятий за счёт реконструкций.

Экономико-географические факторы влияют на административное и географическое положение месторождения, его границы и площадь, климатические и мерзлотные условия, особенности орогидрографии, сейсмичности района, транспортные связи, наличие населённых пунктов и сырья для производства строительных материалов, обеспеченность рабочей силой, состояние энергетической базы, источники хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения. Эти факторы определяют величину поясных коэффициентов к заработной плате, удорожающих коэффициентов на капитальное жилищное строительство, прокладку транспортных магистралей и т.п. Оценка месторождений может проводиться на различных технологических уровнях. Это зависит от видов полезного ископаемого, способов его добычи и переработки. Для одних оценка возможна на уровне добычи руды, для других осуществляется оценка затрат на получение продуктов обогащения или конечных товарных продуктов, пригодных для использования в народном хозяйстве.

Стоимостные показатели при предпроектной оценке определяют либо по методу аналогии, либо методом прямых расчётов по укреплённым показателям затрат, либо по совокупности этих методов. В первом случае среди эксплуатируемых или находящихся в стадии проектирования объектов выбираются аналогичные оцениваемому месторождению по виду полезного ископаемого, размером, морфологии и условиям залегания рудных тел, качеству руд. Стоимостные показатели выбранного проекта–аналога в целом по промышленному комплексу или по его части переносится на оцениваемый объект, с введением необходимых поправок на географо-экономические условия. Второй метод более точен, чем метод аналогии. Однако выполнение его в полном объёме сопряжено с большими затратами труда. Поэтому эффективно проведение оценки по обоим способам: для одной части промышленного комплекса подбирается проект–аналог, стоимостные показатели другой части определяются прямым расчётом.

Кондиции – это технико-экономические требования к количеству и качеству минерального сырья, его горно-геологическим, гидрогеологическим и другим природным условиям, при соблюдении которых с учётом использования прогрессивных методов техники и технологии добычи и переработки можно подсчитать балансовые запасы полезных ископаемых. Для подсчёта забалансовых запасов также устанавливают кондиции, но с более низкими требованиями.

Кондиции на минеральное сырьё устанавливаются для подсчёта запасов полезных ископаемых и определения их промышленной ценности. Они могут быть оценочными (сарапшылық) или промышленными. Оценочные кондиции разрабатывают по результатам оценки месторождений, постоянные - по результатам разведки, для эксплуатируемых месторождений - по результатам эксплуатационной разведки.

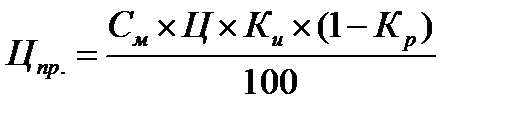

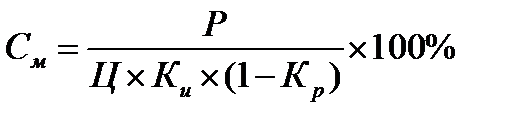

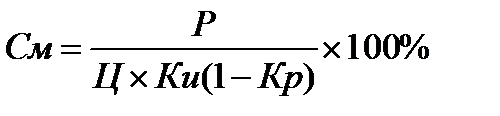

Синтезирующим экономическим параметром из этой группы служит минимальное промышленное содержание полезного компонента См. Запасы с таким содержанием имеют извлекательную промышленную ценность  Ц пр., зависящую от оптовой цены за единицу полезного компонента в товарной продукции – Ц, единого (сквозного) коэффициента его извлечения при добыче, обогащении и металлургическом переделе Ки и коэффициента разубоживания К р. Таким образом,:

Ц пр., зависящую от оптовой цены за единицу полезного компонента в товарной продукции – Ц, единого (сквозного) коэффициента его извлечения при добыче, обогащении и металлургическом переделе Ки и коэффициента разубоживания К р. Таким образом,:

Величина промышленной ценности, заключённая в 1 т руды, должна обеспечить полное возмещение эксплуатационных расходов Р на её добычу Рд и переработку Рп при нулевой рентабельности, а также погашение затрат на геологоразведочные работы, т.е. Ц пр ≥ Р. Заменив в формуле Ц пр на Р и выполнив преобразования , получим:

Для полиметаллических руд рассчитывают См условного полезного компонента, используя соответствующие переводные коэффициенты. Минимальное промышленное содержание служит не только для выделения балансовых запасов. Его величину используют и для их оконтуривания по простиранию (длине) и на глубину (по ширине). При высокой дискретности оруденения или нахождении месторождения в трудных географо-экономических условиях для оконтуривания запасов используют величину минимального содержания полезного компонента по пересечению рудного тела выработкой.

Технико-экономические обоснования (ТЭО) кондиций составляют с учётом особенностей экономико-географического положения месторождения, горнотехнических гидрогеологических и других природных условий месторождения, качественной и количественной характеристики разведанных запасов полезных ископаемых, содержащихся в них полезных компонентов и других.

При этом, согласно инструкции, необходимо обосновать:

1) Оптимальную производственную мощность будущего предприятия, его структуру и технологический режим работы;

2) Наиболее рациональный способ вскрытия и разработки месторождения (участка).

3) Принятую прогрессивную оптимальную технологию добычи полезного ископаемого и комплексную переработку данного вида минерального сырья – технологическую возможность и экономическую целесообразность промышленного извлечения полезных попутных ископаемых и компонентов, а также отходов рудосортировки и обогащения.

4) Оптимальные размеры потерь разубоживания, показателей качества добываемого сырья и продуктов обогащения;

5) Принятую систему осушения месторождения, возможности использования водослива;

6) Мероприятие по охране недр, предотвращению загрязнения окружающей среды и рекультивация земель.

При подвариантных расчётах и обосновании кондиций технико-экономические показатели определяются по каждому из вариантов за год и за весь период эксплуатации. Принимается вариант, обеспечивающий максимальное использование разведанных запасов при принятом уровне рентабельности.

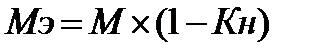

В основу ТЭО кондиций принимают балансовые запасы руды Q и полезного компонента М, последовательно переходящие в процессе технологического проектирования и отработки в промышленные и эксплуатационные. Промышленными являются такие запасы, которые попадают в контуры отработки. Эксплуатационные запасы руды – Qэ и полезного компонента Мэ, кроме того, определяются полнотой извлечения полезного компонента Кн и коэффициентом разубоживания Кр.

Определение потерь и разубоживания может быть расчётным, конструктивным и статистическим. Преимуществом пользуется расчётный метод, осуществляемый по вариантам отработки с учётом геологического строения, горнотехнических условий, технологии и экономики отработки. Эксплуатационные запасы и содержание в них полезного компонента Сэ определяются по формулам:

;

;  ;

;

Трансформация геологических запасов в эксплуатационные происходит скачкообразно по технологическим стадиям по мере проведения горнопроходческих и добычных работ.

Минимальное эксплуатационное содержание Ci бл. для различных стадий целесообразно рассчитывать с учётом только предстоящих затрат. Его можно вычислить по формуле  исключив из общей суммы затрат Р производственные эксплуатационные затраты

исключив из общей суммы затрат Р производственные эксплуатационные затраты  в пересчёте на 1т руды по следующим стадиям: вскрытие запасов, подготовка, нарезка, отбойка, нагрузка и транспортировка. При

в пересчёте на 1т руды по следующим стадиям: вскрытие запасов, подготовка, нарезка, отбойка, нагрузка и транспортировка. При  →О Ciбл →См, а при

→О Ciбл →См, а при  =Рд*Р=Рп. Следовательно, для попутной руды, получаемой при проходке разведочных выработок, минимальное эксплуатационное содержание определится как

=Рд*Р=Рп. Следовательно, для попутной руды, получаемой при проходке разведочных выработок, минимальное эксплуатационное содержание определится как

Контрольные вопросы:

1. Расскажите о геологических критериях месторождений?

2. Инженерно-геологические и гидрогеологические критерии месторождения?

Литературы:

1. Якушева А. Ф. «Общая геология». М. Недра 1988.

2. Мельничук В. И. «Общая геология». М. Недра 1989.

3. Ершов В. В. «Основы геологии». М. Недра 1986.

4. Иванова М. Ф. «Общая геология». М. Недра 1974.

5. Панюков П. Н. «Основы геологии». М. М. Недра 1978.

Лекция № 13

Промышленные типы месторождений цветных металлов (Түсті металл кен орындарының өндірістік типтері)

План:

1. Группировка месторождений по запасам (Кен орындарын қорларына қарай топтандыру)

2. Экономическая ценность минерального сырья (Минералдық шикізаттың экономикалық бәсі)

Дата публикования: 2015-09-17; Прочитано: 739 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!