|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Подцарство Высшие растения (Telomophyta)

|

|

В отличие от низших растений, высшие, в основном, являются наземными и характеризуются четкой дифференциацией на корень, стебель, листья и органы размножения. У высших растений выделяется пять типов тканей: покровные, механические, проводящие, основные, образовательные. Особенностью высших растений является закономерное чередование полового и бесполого поколений. Высшие растения подразделяются на надотделы Споровые и Семенные (Приложение 2).

Надотдел Споровые растения (Sporophyta)

Споровые растения появились в середине силурийского периода и сохранились в настоящее время, уступая, однако, по степени разнообразия семенным растениям. Надотдел включает пять отделов: Моховидные, Риниофиты, Плауновидные, Хвощевидные и Папоротникообразные.

Отдел Моховидные (Bryophyta) характеризуется сочетанием признаков низших и высших растений. К нему относятся преимущественно наземные многолетние растения небольших размеров (1-2 см, редко до 60 см). Имеются данные о появлении моховидных в раннем палеозое и даже в протерозое. Другие исследователи считают мхи потомками риниофитов. Достоверно доказанные древнейшие представители моховидных известны с пермского периода. Моховидные продолжают развитие и в настоящее время, причем многие исследователи рассматривают их как тупиковую ветвь в развитии наземной растительности.

К отделу Проптеридофиты (Риниофиты), (Propteridophyta) (D) (рис.6)относятся первые наиболее примитивные наземные растения травянистого облика, имевшие сравнительно небольшие размеры (20-70 см). Стебель ветвился дихотомически (разделяясь на две части вилочкообразно). Настоящие корни и листья отсутствовали. Роль корней выполняли корневища – подземная часть стебля с тонкими отростками. Роль листьев в какой-то мере выполняли шиповидные выросты. Функцию фотосинтеза осуществляли стебли.

Риниофиты росли в прибрежных водоемах, находясь частично в воде, их размножение происходило

Риниофиты росли в прибрежных водоемах, находясь частично в воде, их размножение происходило

спорами, располагавшимися в спорангиях на концах побегов. После созревания спора попадала в воду и давала начало новому растению. Эти растения появились в силурийском периоде и вымерли в конце девона. За счет остатков проптеридофит на окраинах Кузбасса образовались первые угли. Риниофитовая флора разных континентов была представлена, практически, одинаковыми родами.

Отдел Птеридофиты (Pteridophyta) включает в себя три класса: плауновидные, хвощевидные и папоротниковидные. Это споровые древовидные растения с настоящими листьями.

Класс Плауновидные (Lycopodiopsida) – наземные растения, характеризующиеся наличием стебля, корнеподобного ризофора (корневища) и филлоидных листьев (рис.11, 1,2). В современной флоре известны только травянистые формы. Такими же размерами характеризовались и древнейшие представители (до 1 м в высоту), возникшие, по-видимому, в девоне за счет какой-то группы риниофитов. В позднем палеозое появились крупные древовидные формы. Подземная часть ствола, многократно дихотомирующая, в какой-то мере соответствует корневой системе. Листовые образования – узкие длинные филлоиды напоминают по облику иголки хвойных растений. Они росли прямо от стебля и опадали один раз за всю жизнь растения. Споры плауновидных находятся в спорангиях, на вершине растений. При разделении на порядки учитывается строение листа. Для стратиграфии наибольшее значение имеют порядки Дрепанофиковые, Протолепидодендровые и Лепидодендровые.

Класс Плауновидные (Lycopodiopsida) – наземные растения, характеризующиеся наличием стебля, корнеподобного ризофора (корневища) и филлоидных листьев (рис.11, 1,2). В современной флоре известны только травянистые формы. Такими же размерами характеризовались и древнейшие представители (до 1 м в высоту), возникшие, по-видимому, в девоне за счет какой-то группы риниофитов. В позднем палеозое появились крупные древовидные формы. Подземная часть ствола, многократно дихотомирующая, в какой-то мере соответствует корневой системе. Листовые образования – узкие длинные филлоиды напоминают по облику иголки хвойных растений. Они росли прямо от стебля и опадали один раз за всю жизнь растения. Споры плауновидных находятся в спорангиях, на вершине растений. При разделении на порядки учитывается строение листа. Для стратиграфии наибольшее значение имеют порядки Дрепанофиковые, Протолепидодендровые и Лепидодендровые.

Порядок Дрепанофиковые (D) был представлен небольшими кустарниками с дихотомически ветвящимся стеблем, по которому спирально располагались листовые выросты.

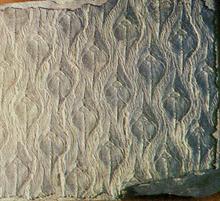

Порядок Протолепидодендровые (D1-2) включал небольшие травянистые растения (20-30 см), состоявшие из подземного горизонтального корневища (розофора) и вертикальных, дихотомически ветвящихся, побегов, на которых спирально располагались филлоиды. После их отмирания оставались небольшие возвышения – листовые подушки. Споры находились в спорангиях, располагавшихся на верхних поверхностях филлоидов. Порядок Лепидодендровые (C – T) был представлен крупными древовидными растениями, достигавшими в поперечнике 2 м при высоте 30-40 м (рис.11, 2). Дихотомически ветвящийся ствол лепидодендровых имел толстую кору, составлявшую его основную часть, и узкий проводящий пучок. Такое соотношение характерно для тропических и субтропических растений. Филлоиды, достигавшие в длину 1 м, располагались на ромбовидных возвышениях – листовых подушках (рис.7). Значительная часть углей палеозоя образовалась за счет лепидодендровых.

Класс Хвощевидные (Членистостебельные.Equisetopsida), в настоящее время представленный лишь небольшими травянистыми растениями, в позднем палеозое включал лианы и деревья. Стебель и подземное корневище имели членистое строение, подразделяясь на узлы и междоузлия. В составе стебля выделялась узкая сердцевина,

А б

Рис. 8. Современный хвощ: а – спорангии на вершине стебля,

б – стебель с листьями

нередко разрушенная, и кора. Листья имели различную форму: от игольчатых до ланцетовидных (рис. 8 а, б). Спорангии располагались на

концах побегов (рис. 8 а). В ископаемом состоянии сохраняются слепки внутренней полости стволов, отпечатки листьев, остатки спорангиев. Особенности ихстроения положены в основу разделения отдела на несколько порядков. Наибольшее значение для стратиграфии имеют порядки: Клинолистники, Каламиты и Хвощевые, являвшиеся наряду с лепидодендровыми основными углеобразователями. Порядок Клинолистники (D3 – P, возможно T) объединяет травянистые лианоподобные растения с членистым продольноребристым ветвящимся стеблем. Листья клиновидной формы, иногда рассеченные. Порядок Каламиты (D3 – P) представлен вымершими деревьями высотой до 20 м, напоминавшими по внешнему облику гигантские хвощи (рис. 11, 4). Листья узкие ланцетовидные. Спорангии имели колосковидную форму. В ископаемом состоянии встречаются ядра сердцевины, отпечатки стволов и листьев. Порядок Хвощевые (C – ныне, расцвет C – P1) объединяет небольшие травянистые растения, типичным представителем которых является современный хвощ.

Класс Папоротниковидные(Pteropsida) (D2 – ныне, расцвет C – P – T1) включает травянистые, лианоподобные и древесные формы. В современной флоре преобладают травянистые растения. Древовидные и лианоподобные папоротники встречаются как реликты лишь в субтропиках. Размеры растений варьируют от нескольких миллиметров до 20-30 м. Нижняя часть стебля разветвлена, образуя корневище. Лист папоротника (вайя), имеет сложно рассеченную листовую пластину, состоящую из перьев, отходящих от главной оси (рахиса) (рис. 9). Листья весьма крупные, в палеозое длина листа некоторых папоротников достигала 5м. Спорангии располагаются на нижней стороне листа (рис.10). Папоротниковидные, произошли, по-видимому,

Класс Папоротниковидные(Pteropsida) (D2 – ныне, расцвет C – P – T1) включает травянистые, лианоподобные и древесные формы. В современной флоре преобладают травянистые растения. Древовидные и лианоподобные папоротники встречаются как реликты лишь в субтропиках. Размеры растений варьируют от нескольких миллиметров до 20-30 м. Нижняя часть стебля разветвлена, образуя корневище. Лист папоротника (вайя), имеет сложно рассеченную листовую пластину, состоящую из перьев, отходящих от главной оси (рахиса) (рис. 9). Листья весьма крупные, в палеозое длина листа некоторых папоротников достигала 5м. Спорангии располагаются на нижней стороне листа (рис.10). Папоротниковидные, произошли, по-видимому,

|

от риниофит. Это были не высокиедеревья с мощными стволами диаметром до 1 м (рис.11, 3). В карбоне папоротниковидные дали начало голосеменным.

Рис. 11. Реконструкция леса карбона и ранней перми.

Плауновидные: 1 – сигиллярия, 2 – лепидодендрон; папоротниковидные: 3 - древовидный папоротник; членистостебельные: 4 – каламитон

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 1723 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!