|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Методы и средства обеспечения безопасности

|

|

Технических систем и технологических процессов

Выбор и обоснование требуемой защиты от опасных и вредных факторов. Производственный процесс в общем случае характеризуется наличием n-го количества опасных и m-го - вредных факторов.

Противостоять опасности и вредности такого производственного процесса /26/ может система защиты, состоящая из соединенных последовательно n -го количества подсистем защиты от опасных и из m -го количества подсистем защиты от вредных факторов (рис. 2.5, 2.6).

Разработке системы защиты должна предшествовать проверка возможности понижения потенциальной опасности и вредности производственного процесса за счет использования и включения в него менее опасных и вредных технологий.

Рис. 2.5.Последовательное расположение элементов системы защиты от n опасных и m вредных производственных факторов

Условием целесообразности замены одного производствен-ного процесса другим является выполнение следующего неравенства:

где E 1 и E 2 – расходы на реализацию соответственно 1-го и 2-го производственных процессов, из которых 2-й – менее опасен и вреден;

и

и  - потери соответственно 1-го и 2-го производст-венного процеcса, обусловленные потенциальной опасностью и вредностью.

- потери соответственно 1-го и 2-го производст-венного процеcса, обусловленные потенциальной опасностью и вредностью.

Надежность такой системы защиты, где под надежностью системы (подсистемы, элемента) здесь и далее понимается вероятность того, что система (подсистема, элемент) проработает безотказно в течение заданного времени t, может быть определена по формуле

(2.23)

(2.23)

где Pi(t) - надежность i -й подсистемы защиты от i -го опасного фактора; Pj(t) - надежность j -й подсистемы защиты от j -го вредного фактора.

В том случае, если система защиты представляет собой более сложную структурную схему с последовательно-параллельным расположением элементов защиты от опасных и вредных производственных факторов, представленную на рис. 2.4, то ее надежность определяется по следующей формуле:

(2.24)

(2.24)

где Pik(t) - надежность k -го элемента i -й подсистемы защиты от i -го опасного фактора; Pjl(t) - надежность l -го элемента j -й подсистемы защиты от j -го вредного фактора.

При выборе структурной схемы системы защиты следует учитывать следующие два подхода:

1– проектируемая система защиты не ограничивается какими-либо условиями относительно требуемой надежности;

2 – надежность системы защиты жестко регламентирована какими-либо директивными требованиями.

Первый подход позволяет выбрать структурную схему, при которой будет обеспечиваться максимальное значение надежности при минимуме суммарных приведенных расходов на систему, т.е. будет реализован оптимальный принцип проектирования системы защиты, второй подход - структурную схему системы защиты с требуемым уровнем надежности при минимуме суммарных приведенных расходов на систему.

Рис. 2.6. Последовательно-параллельное расположение

элементов системы защиты от n опасных и m вредных производственных факторов Рис. 2.6. Последовательно-параллельное расположение

элементов системы защиты от n опасных и m вредных производственных факторов

|

Состав и содержание основных проектных решений по безопасности труда в строительстве. Организационно-технологическая документация (проекты организации строительства, проекты производства работ и другие) должна содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

Исходными данными для разработки проектных решений по безопасности труда являются:

- требования нормативных документов (технических регламентов) и стандартов по безопасности труда;

- типовые решения по обеспечению выполнения требований безопасности труда, справочные пособия и каталоги средств защиты работающих;

- инструкции заводов изготовителей строительных материалов, изделий и конструкций по обеспечению безопасности труда в процессе их применения;

- инструкции заводов изготовителей машин и оборудования, применяемых в процессе работ.

При разработке проектных решений по организации строительных и производственных площадок, участков работ необходимо выявить опасные производственные факторы, связанные с технологией и условиями производства работ, определить и указать в организационно-технологической документации зоны их действия. При этом опасные зоны, связанные с применением грузоподъёмных машин, определяются в проектно-сметной документации (проекте организации строительства), а остальные – в производственной документации (проекте производства работ).

Санитарно-бытовые и производственные помещения и площадки для отдыха работников, а также автомобильные и пешеходные дороги следует располагать за пределами опасных зон.

В случае если в процессе строительства (реконструкции) зданий и сооружений в опасные зоны вблизи мест перемещения грузов кранами и от строящихся зданий могут попасть эксплуатируемые гражданские или производственные здания и сооружения, транспортные или пешеходные дороги и другие места возможного нахождения людей, необходимо предусматривать решения, предупреждающие условия возникновения там опасных зон, в том числе:

вблизи мест перемещения груза краном:

- рекомендуется оснащать башенные краны дополнительными средствами ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана должна быть принудительно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в местах нахождения людей;

- скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны должна быть ограничена до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны менее 7 м;

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от границы опасных зон, следует осуществлять с применением предохранительных или страховочных устройств, предотвращающих падение груза;

на участках вблизи строящегося (реконструируемого) здания:

- по периметру здания необходимо установить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого грузоподъёмным краном;

- зона работы крана должна быть ограничена таким образом, чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения защитного экрана.

При разборке (разрушении) зданий проектные решения по обеспечению безопасности труда должны определить:

- размеры опасной зоны при принятом методе разборки (разрушении);

- последовательность выполнения работ, исключающих самопроизвольное обрушение конструкций;

- мероприятия по подавлению пылеобразования в процессе разрушения и погрузки конструкций.

Для предупреждения падения работающих с высоты в проектных решениях следует предусматривать:

- сокращение объёма верхолазных работ за счёт применения конвейерной или укрупнённой сборки, крупноблочного или бескранового метода монтажа;

- преимущественное первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проёмов);

- применение ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объёмно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда;

- определение места и способов крепления предохранительного пояса;

- средства подмащивания, предназначенные для выполнения данного вида работ или отдельной операции;

- пути и средства подъёма работников на рабочие места;

- в необходимых случаях – грузозахватные приспособления, позволяющие осуществлять дистанционную расстроповку длинномерных строительных конструкций.

Для предупреждения падения с высоты перемещаемых краном строительных конструкций, изделий, материалов, а также потери их устойчивости в процессе монтажа или складирования в проектных решениях должны быть указаны:

- средства контейнеризации или тара для перемещения штучных или сыпучих материалов, а также бетона или раствора с учётом характера и грузоподъёмности перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

- грузозахватные приспособления (грузовые стропы, траверсы и монтажные захваты), соответствующие массе и габаритам перемещаемого груза, условиям строповки и монтажа;

- способы строповки, обеспечивающие подачу элементов конструкций при складировании и монтаже в положении, соответствующим или близким к проектному;

- приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов строительных конструкций;

- порядок и способы складирования строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования;

- способы временного и окончательного закрепления конструкций;

- способы удаления отходов строительных материалов и мусора;

- место установки и конструкция защитных перекрытий или козырьков при необходимости нахождения людей в зоне возможного падения мелких материалов и предметов.

При выполнении работ с применением машин, механизмов или оборудования необходимо предусматривать:

- правильный выбор типов машин, мест их установки и режимов работы в соответствии с параметрами, предусмотренными технологией работ и условиями производства работ;

- применение мероприятий, ограничивающих зону действия машин для предупреждения возникновения опасной зоны в местах нахождения людей, а также применение ограждений зоны работы машин;

- особые условия установки машин в зоне призмы обрушения грунта, на насыпном грунте или косогоре.

При необходимости разработки траншей и котлованов и нахождения в них людей для производства строительно-монтажных работ должны быть определены:

- в проекте организации строительства – безопасная крутизна незакреплённых откосов выемки с учётом нагрузки от строительных машин и материалов или решение о применении креплений откосов;

- в проекте производства работ – дополнительные мероприятия по контролю и обеспечению устойчивости откосов в связи с сезонными изменениями;

- тип креплений и технология их установки, а также места установки лестниц для спуска и подъёма людей.

Для предупреждения поражения работников электрическим током следует предусматривать:

- указания по устройству временных электроустановок, выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, устройства для ограждения токоведущих частей и месторасположение вводно-распределительных систем и приборов;

- способы защитного заземления (защитного зануления) металлических частей электрического оборудования;

- дополнительные защитные мероприятия при производстве работ в помещениях с условиями повышенной опасности и особо опасных, а также наружных работ;

- мероприятия по безопасному выполнению работ в охранных зонах линий электропередачи (табл.2.2).

Для предупреждения воздействия на работников вредных производственных факторов необходимо:

- определить участки работ, на которых могут возникнуть вредные производственные факторы, обусловленные технологией и условиями выполнения работ;

- определить коллективные и индивидуальные средства защиты работников;

- предусматривать, при необходимости, специальные меры по хранению опасных и вредных веществ.

Методы проектирования системы защиты от опасных и вредных факторов с требуемой надежностью (допустимым риском). Проектирование сводятся к определению расчетной надежности системы защиты, учитывающей вероятностные характеристики источников опасности (вредности) производственного процесса и выбору защиты с надежностью, равной или большей расчетной.

Проектирование подсистемы защиты от i-го опасного производственного фактора. Порядок расчета и выбора подсистемы защиты следующий.

1.Определяется требуемая надежность подсистемы защиты от i -го опасного производственного фактора по формуле

(2.25)

(2.25)

где  - требуемая надежность системы защиты от n опасных и m вредных производственных факторов;

- требуемая надежность системы защиты от n опасных и m вредных производственных факторов;

- требуемая надежность подсистемы защиты от k -го опасного фактора;

- требуемая надежность подсистемы защиты от k -го опасного фактора;

- то же, от l -го вредного фактора; n и m - соответственно количество подсистем защиты от опасных и вредных производственных факторов.

- то же, от l -го вредного фактора; n и m - соответственно количество подсистем защиты от опасных и вредных производственных факторов.

2. Определяется расчетная надежность подсистемы защиты от i -го опасного фактора

. Для этого полученное значение

. Для этого полученное значение  должно быть откорректировано с учетом влияния вероятностей наличия в зоне защиты опасного фактора и объекта защиты (человека-оператора).

должно быть откорректировано с учетом влияния вероятностей наличия в зоне защиты опасного фактора и объекта защиты (человека-оператора).

Между требуемой надежностью защиты, вероятностными характеристиками опасного фактора, объекта защиты и расчетной надежностью имеет место следующая зависимость:

(2.26)

(2.26)

где  - требуемая надежность подсистемы защиты;

- требуемая надежность подсистемы защиты;

- расчетная надежность подсистемы защиты;

- расчетная надежность подсистемы защиты;

- вероятность того, что в произвольный момент времени на объект защиты будет воздействовать i- й опасный фактор;

- вероятность того, что в произвольный момент времени на объект защиты будет воздействовать i- й опасный фактор;

Pр - вероятность того, что в произвольный момент времени объект защиты будет находиться в защищаемой зоне.

Из уравнения (2.26) определяется расчетная надежность подсистемы защиты.

(2.27)

(2.27)

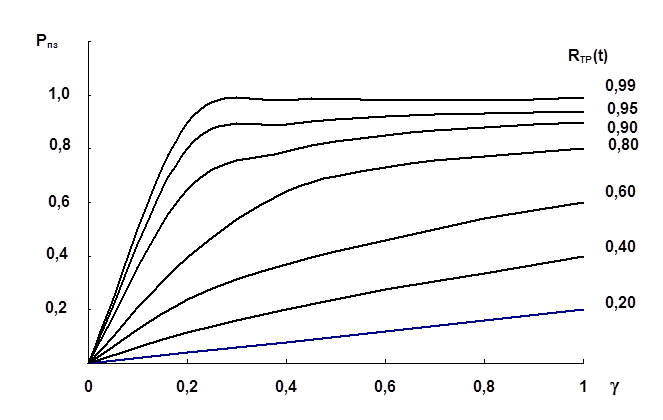

На рис. 2.7 показана зависимость  от величины g = Pо Pp для различных значений

от величины g = Pо Pp для различных значений  .

.

Как видно из рисунка, расчетная надежность  существенно отличается от требуемой

существенно отличается от требуемой  с уменьшением значений g.

с уменьшением значений g.

3. По величине расчетной надежности  подбирается подсистема защиты, надежность которой должна быть равной или больше расчётной.

подбирается подсистема защиты, надежность которой должна быть равной или больше расчётной.

В качестве искомой выбирается одна из возможных моделей защиты и определяются основные показатели надежности подсистемы защиты.

При рассмотрении моделей защиты необходимо учитывать устройства и отдельные операции технологий производственного процесса, которые могут выполнять функции безопасности (например: изоляция токоведущих проводов, тормозная система транспортных средств, освещение и т.д.). Эти устройства и операции техпроцесса следует использовать в подсистеме защиты на правах полноценных ее элементов.

В том случае, если требования, предъявляемые технологией к производственному процессу, не удовлетворяют требованиям охраны труда, то последние должны быть определяющими.

Рис. 2.7. Зависимость расчетной надежности подсистемы защиты от g = Р0Pр и Rтр(t) Рис. 2.7. Зависимость расчетной надежности подсистемы защиты от g = Р0Pр и Rтр(t)

|

4. Определяются суммарные годовые приведенные расходы на приобретение, монтаж и эксплуатацию защиты от i -го опасного фактора с j- й надежностью по следующей методике.

Расчет суммарных годовых приведенных расходов. В общем виде суммарные годовые приведенные расходы могут быть определены по формуле

(2.28)

(2.28)

где Cij - стоимость i -й подсистемы защиты j -й надежности без учета стоимости тех элементов, которые являются устройствами производственного процесса и выполняют двойную функцию;

- срок службы i -й подсистемы защиты;

- срок службы i -й подсистемы защиты;

Эij - эксплуатационные расходы на обслуживание i -й подсистемы защиты и поддержание j -го расчетного уровня надежности;

n ij - потери, связанные с прекращением функционирования объекта защиты из-за проведения профилактического обслуживания и аварийно-восстановительных ремонтов, а также расходами на возмещение ущерба пострадавшим от опасного фактора из-за отказов или выплат страховых взносов в зависимости от риска Rг = 1 - Rт р (t).

Стоимость подсистемы защиты j -й надежности и их срок службы определяются реальной стоимостью устройств (элементов защиты) и сроком их службы (берется из паспортных данных устройств), эксплуатационные расходы - затратами на проведение регламентных работ по текущему обслуживанию подсистемы защиты и аварийно-восстановительных работ после отказа.

В общем случае

, (2.29)

, (2.29)

где  - годовые расходы на проведение регламентных работ по текущему обслуживанию подсистемы защиты;

- годовые расходы на проведение регламентных работ по текущему обслуживанию подсистемы защиты;

- расходы на проведение одного аварийно-профилактического ремонта подсистемы защиты;

- расходы на проведение одного аварийно-профилактического ремонта подсистемы защиты;

- количество отказов подсистемы защиты в год:

- количество отказов подсистемы защиты в год:

, (2.30)

, (2.30)

где Ti - время работы i -й подсистемы защиты в течение года; l ij - интенсивность отказов i -й подсистемы защиты j -й надежности.

Потери, связанные с отказами подсистемы,

n i j = n 1 j + n 2 j , (2.31)

где n1 j - потери из-за простоя объекта защиты на период регламентного обслуживания и аварийно-восстановительных ремонтов подсистемы после отказов;

n2 j - потери, связанные с возмещением ущерба пострадавшим от опасного фактора из-за отказов защиты или выплатой страховых взносов.

, (2.32)

, (2.32)

где  - суммарное время в течение года на проведение регламентных работ (

- суммарное время в течение года на проведение регламентных работ ( если регламентные работы по текущему содержанию проводятся без выключения подсистемы защиты);

если регламентные работы по текущему содержанию проводятся без выключения подсистемы защиты);

- средняя продолжительность аварийно-восстанови-тельных работ;

- средняя продолжительность аварийно-восстанови-тельных работ;

- стоимость одного часа простоя объекта защиты.

- стоимость одного часа простоя объекта защиты.

или n2 j = NCc, (2.33)

или n2 j = NCc, (2.33)

где Nс р - среднее количество пострадавших от опасного фактора при отказе подсистемы защиты;

еср - средняя продолжительность потери трудоспособности одним пострадавшим от опасного фактора;

Со - средняя стоимость одного часа работы пострадавшего от опасного фактора;

Ck - выплата единовременного пособия пострадавшему от опасного фактора;

N - среднее списочное число работающих в зоне действия опасного фактора;

Cc - ежегодный страховой взнос за риск нахождения в зоне действия опасного фактора каждого рабочего.

Проектирование подсистемы защиты от j -го вредного производственного фактора. Подсистема защиты состоит из непосредственно защиты, устройства индикации опасности отказа защиты и специальных путей эвакуации.

Защита может состоять как из одного, так и m -го количества идентичных или различных элементов.

Порядок расчета и выбора подсистемы защиты следующий:

1. Определяется требуемая надежность подсистемы защиты по формуле

. (2.34)

. (2.34)

2. Определяется расчетная надежность элементов подсистемы защиты.

Зависимость требуемой надежности подсистемы защиты от надежности устройств защиты, индикации и эвакуации может быть получена на основе теоремы сложения совместных событий и записана в следующем виде:

, (2.35)

, (2.35)

где Pпз (t) - расчетная надежность устройства защиты;

- требуемая надежность подсистемы защиты;

- требуемая надежность подсистемы защиты;

Pи (t) - надежность устройства индикации опасности;

Pэ (t) - надежность устройства эвакуации.

Из уравнения (2.35) получим расчетную надежность устройства защиты при фиксированных значениях Pи (t) и Pэ (t):

. (2.36)

. (2.36)

При фиксированных значениях  , Pи (t) или Pэ (t) соответственно получим

, Pи (t) или Pэ (t) соответственно получим

(2.37)

(2.37)

3. Определяется структурная схема защиты. Для этого выбирается конструкция защитного устройства и с помощью адекватной модели защиты рассчитываются показатели надежности.

Условием выбора требуемой защиты является:

,

,

где  - расчетная надежность защиты.

- расчетная надежность защиты.

4. Определяется требуемое устройство индикации вредности производственного j -го фактора по следующей методике.

Индикация должна своевременно оповестить работающих о переходе безопасной (рабочей) зоны в опасную и необходимости ее покинуть, а персоналу приступить к восстановлению устройства защиты.

Применяются три вида индикации отказа: непрерывная, случайная и периодическая.

Непрерывная индикация достигается автоматическими установками, работающими в нагруженном режиме.

Надежность индикации при использовании автоматов выражается условием

Pи (t) = Pа (t), (2.38)

где Pа (t) - вероятность безотказной работы автоматических устройств.

Случайная и периодическая индикация допускает использовать не только автоматические устройства, но и специализированные подразделения предприятия.

Случайная индикация применима для контроля работы устройства защиты контролирующими органами (в основном органами госнадзора).

Периодическая индикация значительно проще и экономичнее непрерывной, она получила широкое распространение в охране труда. Однако из-за отсутствия методики определения требуемого периода контроля при периодической индикации не гарантировалась требуемая надежность устройств защиты, что, естественно, снижало ее эффективность.

Ниже приведена методика определения периода контроля состояния устройства защиты, устраняющая указанный недостаток, обеспечивающая продолжительность скрытого отказа устройства защиты не более допустимой величины, определенной временем безопасного действия на незащищенного человека-оператора j -го вредного фактора.

Надежность устройства индикации в этом случае определяется условием

Pи =Pк, (2.39)

где Pк - вероятность достоверного определения отказа устройства защиты в определенные графиком моменты контроля.

Определение требуемого периода контроля состояния устройства защиты. Пусть известны: допустимое время скрытого отказа устройства защиты tmax и интенсивность отказов устройства защиты l. Требуется определить период контроля t, при котором максимальное время скрытого отказа не превышает времени tmax.

Для получения требуемого периода контроля воспользуемся зависимостью вероятности безотказной работы устройства защиты в течение времени (t - tmax):

P (t - tmax) = exp [-l (t - tmax) ]. (2.40)

Так как надежность индикации отказа Pи должна быть равна P (t - tmax), то уравнение (2.40) можно записать в виде.

Pи (t - tmax) = exp [-l (t - tmax ) ]. (2.41)

Из уравнения (2.41) определяется искомое значение t.

Прологарифмировав левую и правую части уравнения (2.41), получим:

ln Pи = -l (t - tmax ), (2.42)

откуда

. (2.43)

. (2.43)

На рис. 2.8 приведена зависимость требуемого периода контроля функционирования устройства защиты t от Pи и l.

5. Определяется требуемое устройство эвакуации людей из опасной зоны по следующей методике.

Надежность устройства эвакуации может быть определена по формуле

Рэ = n / N, (2.44)

где n - количество людей, которых можно эвакуировать из опасной зоны за время tдоп (максимально-допустимое безопасное время нахождения людей в опасной зоне);

N - общее количество людей, находящихся в опасной зоне.

Количество людей, которых можно эвакуировать из опасной зоны, зависит от длины пути эвакуации L и скорости движения людей по этому пути.

Количество людей nо = N - n будет подвергаться опасному действию вредного фактора. Время опасного действия вредного фактора

tв = t эв - tдоп, (2.45)

где tэв - время эвакуации людей из опасной зоны.

Время эвакуации людей из опасной зоны при m -м количестве участков эвакуации составит

tэв = t 1 + t 2 +... + tm, (2.46)

где t 1, t 2,..., tm - время следования людей по 1, 2,..., m -му участку пути эвакуации соответственно.

Рис. 2.8. Зависимость требуемого периода контроля t от надежности

индикации отказа устройства защиты Pи и интенсивности отказа l:

1. l1 = 10-2 1/ч; 2. l2 = 0,2 ×10-1 1/ч; 3. l3 = 0,4 ×10-1 1/ч; 4. l4 = 10-1 1/ч

Рис. 2.8. Зависимость требуемого периода контроля t от надежности

индикации отказа устройства защиты Pи и интенсивности отказа l:

1. l1 = 10-2 1/ч; 2. l2 = 0,2 ×10-1 1/ч; 3. l3 = 0,4 ×10-1 1/ч; 4. l4 = 10-1 1/ч

|

Время следования по 1-му участку наиболее удаленному от эвакуационного входа)

t 1 = l 1 / v 1, (2.47)

где l 1 - длина 1-го участка пути эвакуации;

v 1 - скорость движения потока людей по 1-му участку.

Скорость v 1, определяется по табл. 2.3 в зависимости от плотности потока людей на первом участке D 1:

D 1 = N 1D S / l 1d1, (2.48)

где N 1 - количество людей, которые должны проследовать 1-й участок;

D S - площадь пола, занимаемая одним человеком; d1 - ширина 1-го участка.

Время следования по i -му участку определяется аналогично, с той лишь разницей, что учитывается при этом не плотность потока людей, а интенсивность его движения qi по формуле

qi = qi-1 d i -1 /d i, (2.49)

где d i и d i -1 - ширина рассматриваемого i -го и предшествующего ему (i - 1) участка пути эвакуации;

qi-1 - интенсивность движения потока людей по i - 1 участку пути.

qi-1 =Di-1 vi-1. (2.50)

Если в начале i- го участка произошло слияние k потоков людей, то интенсивность i -го потока определяется по формуле

. (2.51)

. (2.51)

Таблица 2.3

Значение скорости и интенсивности движения людского потока в зависимости от плотности

| Плотность потока, | Горизонтальный путь | Дверной проем | Лестница вниз | Лестница вверх | |||

| м2/м2 | Ско-рость, м/мин | Интен-сивн., м/мин | Интен-сивн., м/мин | Ско-рость, м/мин | Интен-сивн., М/мин | Ско-рость, м/мин | Интен-сивн., М/мин |

| 0,01 | 0,6 | ||||||

| 0,05 | |||||||

| 0,1 | 8,7 | 9,5 | 5,3 | ||||

| 0,2 | 13,4 | 13,6 | |||||

| 0,3 | 14,1 | 16,5 | 15,6 | 9,6 | |||

| 0,4 | 118,4 | 10,4 | |||||

| 0,5 | 16,5 | 119,6 | 15,5 | ||||

| 0,6 | 16,2 | 14,4 | 10,8 | ||||

| 0,7 | 16,1 | 18,5 | 12,6 | 10,5 | |||

| 0,8 | 15,2 | 17,3 | 10,4 | 10,4 | |||

| 0,9 и более | 13,5 | 8,5 | 7,2 | 9,9 |

В расчетах необходимо учитывать следующее ограничение: qi £ qmax (см. табл. 2.4).

В том случае, если qi > qmax, то qi берется из табл. 2.4 по значению D = 0,9.

Таблица 2.4

Значения qmax

| Наименование путей эвакуации | Максимальная интенсивность qmax, м/мин |

| Горизонтальный путь Дверные проемы Лестницы: вниз вверх | 16,5 19,6 |

Определение количества людей, эвакуируемых за время tдоп. Максимальное количество людей, которых можно эвакуировать из опасной зоны за безопасный интервал времени, определяется по вышеприведенной методике с той лишь разницей, что постоянной величиной берется

t доп = t 1 + t 2 +... + tm, (2.52)

а переменной n - количество людей, которое может быть эвакуировано за время t доп.

Рассматривается несколько значений n, максимальное из которых и является искомым.

6. Определяются суммарные годовые приведенные расходы на приобретение, монтаж и эксплуатацию защиты от i -го вредного фактора с j- й надежностью.

Суммарные приведенные расходы на создание i -й подсистемы защиты с j -м уровнем надежности могут быть определены по формуле:

, (2.53)

, (2.53)

где Cij ¢ - расходы на проектирование, изготовление, монтаж i -й подсистемы защиты с j -м уровнем надежности без учета стоимости элементов защиты, являющихся устройствами производственного процесса и выполняющих двойную функцию;

- период "жизни" i -й подсистемы защиты;

- период "жизни" i -й подсистемы защиты;

Эij ¢ - эксплуатационные расходы на обслуживание i -й подсистемы защиты;

V¢j - потери, связанные с простоем объекта защиты и возмещением ущерба пострадавшим от вредного фактора из-за отказа подсистемы защиты и несвоевременного вывода людей из опасной зоны.

Дата публикования: 2014-10-25; Прочитано: 1739 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!