|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Механизмы регуляции почечной функции

|

|

Осмотический стресс можно испытывать по разным причинам: из-за колебаний температуры и солености окружающей среды, а также при потреблении пищи и воды. Сдвиги в осмотическом состоянии жидких сред организма сводятся до минимума работой механизмов с обратной связью, которые изменяют активность осморегулирующих органов так, чтобы сохранить внутренний гомеостаз. Почечные механизмы регуляции по принципу обратной связи могут быть эндокринными, нервными или нейроэндокринными. Существует несколько способов регуляции образования мочи. Это управление:

1) скоростью клубочковой фильтрации;

2) скоростью абсорбции солей из просвета почечного канальца и

3) скоростью осмотического удаления воды из первичной мочи.

Регуляция скорости клубочковой фильтрации (СКФ)

Поскольку количество соли и воды, проходящее через боуменову капсулу, в 100 раз превышает содержание этих веществ в конечной моче, значительные колебания СКФ привели бы к разрушению водно-солевого баланса, если бы механизмы реабсорбции и секреции не осуществляли удивительно эффективную коррекцию. В почках птиц и млекопитающих кровоток сохраняется относительно постоянным, несмотря на большие колебания в величине системного давления крови. Такая независимость почечного кровотока имеет важное значение для тонкой регуляции скорости и давления крови, поступающей в клубочковый аппарат (эта регуляция играет главную роль в установлении величины СКФ). Механизмы регуляции СКФ у млекопитающих сложны. Большое влияние на скорость фильтрации оказывает уровень перфузии клубочковых капилляров. В свою очередь этот уровень сильно зависит от того, насколько сужаются почечные артериолы. Последние контролируются как нервной (симпатическими нервами почек), так и эндокринной системой (почечными гормонами.

Симпатическая нервная система иннервирует юкстагломерулярный комплекс (ЮГК), который состоит из:

- плотного пятна, образованного примыкающей к клубочку внеканальцевой тканью, и

- специализированных рецепторных и секреторных клеток, которые окружают участок приносящей артериолы, вплотную примыкающий к дистальному участку почечного канальца.

Активация симпатических нервов, иннервирующих ЮГК, приводит к высвобождению из секреторных клеток протеолитического фермента ренина (секреторные клетки расположены в стенке, приносящей артериолы, по которой кровь поступает в клубочковые капилляры боуменовой капсулы). Ренин высвобождается из этих клеток также в ответ на падение концентрации Na+ в плазме или в ответ на такие локальные стимулы, как спадение стенок артериол по причине уменьшения давления крови и концентрации циркулирующих катехоламинов. Клетки плотного пятна, близко расположенные к ренин-секретирующим клеткам артериолы, чувствительны к концентрации солей.

Активация симпатических нервов, иннервирующих ЮГК, приводит к высвобождению из секреторных клеток протеолитического фермента ренина (секреторные клетки расположены в стенке, приносящей артериолы, по которой кровь поступает в клубочковые капилляры боуменовой капсулы). Ренин высвобождается из этих клеток также в ответ на падение концентрации Na+ в плазме или в ответ на такие локальные стимулы, как спадение стенок артериол по причине уменьшения давления крови и концентрации циркулирующих катехоламинов. Клетки плотного пятна, близко расположенные к ренин-секретирующим клеткам артериолы, чувствительны к концентрации солей.

Юкстагломерулярный комплекс. Выступая в качестве источника ренина, ЮГК имеет два вида рецепторной ткани: сосудистые рецепторы приносящей артериолы, чувствительные к растяжению стенки сосуда, и плотное пятно, реагирующее на концентрацию натрия. Скорость выделения ренина регулируется также почечным нервом.

Юкстагломерулярный комплекс. Выступая в качестве источника ренина, ЮГК имеет два вида рецепторной ткани: сосудистые рецепторы приносящей артериолы, чувствительные к растяжению стенки сосуда, и плотное пятно, реагирующее на концентрацию натрия. Скорость выделения ренина регулируется также почечным нервом.

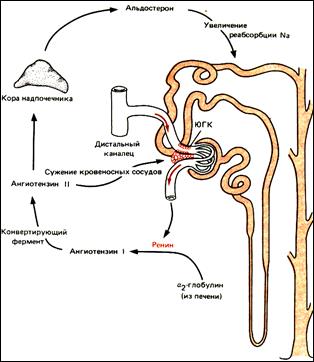

Ренин высвобождается клетками ЮГК в просвет приносящей артериолы. Там он действует, на α2–глобулин – гликопротеин, синтезируемый в печени и циркулирующий в плазме крови. Ренин расщепляет в молекуле глобулина связь между двумя остатками лейцина, освобождая декапептид (пептид, состоящий из 10 остатков аминокислот) – ангиотензин I. Затем конвертирующий фермент отделяет от декапептида еще два аминокислотных остатка, превращая его в октапептид – ангиотензин II. Полученный гормон обладает множественным действием, в частности, способствует общей вазоконстрикции (в том числе сужению артериол), в результате чего увеличивается кровяное давление, а следовательно, усиливаются как почечный кровоток, так и клубочковая фильтрация.

Петли ренин–ангиотензиновой обратной связи. Юкстагломерулярный комплекс (ЮГК)состоит из ренинсекретирующих клеток, расположенных преимущественно в стенке приносящей артериолы, и осмочувствительных клеток в плотно прижатой стенке дистального участка почечного канальца. Ренин, высвобождение которого происходит, например, при сужении приносящей артериолы (из–за снижения давления крови в сосуде или концентрации Na+ в дистальном канальце), приводит к увеличению концентрации ангиотензина II и альдостерона. Последний стимулирует активный транспорт Na+ из почечного канальца.

Регуляция канальцевой реабсорбции Na +

Еще одно важное действие ангиотензина II заключается в том, что он стимулирует выделение из коры надпочечников стероидного гормона альдостерона. Это один из так называемых минералокортикоидов, имеющих первостепенное значение для задержки в тканях солей. Альдостерон действует на дистальный каналец нефрона, повышая скорость реабсорбции натрия, и, в конечном счете, осмотическую реабсорбцию воды. Он усиливает абсорбцию Na+ из почечного канальца путем стимуляции активного переноса К+ и Н+ из плазмы в клубочковый фильтрат. Увеличение переноса Na+ происходит скорее не по причине непосредственного действия натриевого насоса, а из-за индуцированного альдостероном повышения проницаемости для Na+ клеточной мембраны, обращенной в просвет канальца. В результате возникает усиленный приток ионов Na+ из просвета канальца в эпителиальные клетки (за ними следуют ионы С1–). Подъем концентрации внутриклеточного Na+ обеспечивает мембранный насос, находящийся на стороне, обращенной к кровеносным капиллярам. Таким способом увеличивается скорость переноса Na+ из почечного канальца через слой эпителиальных клеток в тканевую жидкость и кровь.

Итак, в данном случае эффект ренина – усиление реабсорбции NaCl из клубочкового фильтрата. Этот процесс имеет явно регуляторный характер, поскольку ренин высвобождается в ответ на падение уровня Na+ в плазме или сужение просвета артериол.

Регуляция реабсорбции воды

Канальцевая жидкость, продвигаясь по собирательному протоку в глубокие гиперосмотические области мозгового вещества, теряет воду (по закону осмоса) и концентрируется. При таком процессе концентрирования жидкости должно регулироваться количество воды, выводимой из организма вместе с мочой. Скорость, с которой вода за счет осмоса переходит из просвета собирательной трубочки в тканевую жидкость, зависит от проницаемости для воды эпителия, образующего стенки протока. Эта проницаемость регулируется антидиуретическим гормоном (АДГ), который производится гипоталамусом, а секретируется нейрогипофизом (см. тему «Эндокринная система»). Чем выше уровень АДГ в крови, тем более проницаема для воды эпителиальная стенка собирательной трубочки и тем большее количество воды извлекается из мочи по мере движения последней по трубочке к почечной лоханке.

Уровень АДГ в крови зависит от осмотического давления плазмы. На возрастание последнего чувствительные к данному фактору нейроны, расположенные в гипоталамусе, реагируют повышением частоты импульсации. Это нейросекреторные клетки, аксоны которых достигают нейрогипофиза. При усилении активности данных клеток возрастает скорость высвобождения АДГ в кровоток из окончаний их аксонов и таким образом повышается уровень АДГ в крови.

Клетки гипоталамуса, продуцирующие и выделяющие АДГ, получают тормозные сигналы от рецепторов, реагирующих на рост кровяного давления. Эти рецепторы расположены в разных отделах кровеносной системы, но в основном их можно встретить в левом предсердии. Любая причина, ведущая к росту артериального давления (например, увеличение объема крови при употреблении большого количества воды), будет угнетать клетки гипоталамуса, выделяющие АДГ, и, следовательно, увеличивать потерю воды из организма с мочой.

Употребление человеком алкоголя угнетает выделение АДГ, приводя к обильному мочевыделению и росту осмотической концентрации плазмы за пределы нормального уровня. Создается обезвоживание организма, которое является одной из причин неприятных ощущений похмелья.

Употребление человеком алкоголя угнетает выделение АДГ, приводя к обильному мочевыделению и росту осмотической концентрации плазмы за пределы нормального уровня. Создается обезвоживание организма, которое является одной из причин неприятных ощущений похмелья.

Регуляция осмотической концентрации крови по принципу обратной связи за счет действия АДГ на собирательную трубочку. АДГ усиливает проницаемость для воды участка трубочки, выделенного точками, в результате чего повышается скорость осмотического удаления воды из мочи. Повышенная реабсорбция воды противодействует усилению состояния, которое стимулирует секрецию АДГ.

Дата публикования: 2015-10-09; Прочитано: 1454 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!