|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Устройства ввода

|

|

Ввод информации в компьютер осуществляется с помощью целого ряда устройств; к наиболее распространенным из них относятся клавиатура и мышь (или ее аналоги - трекбол, сенсорная панель). Кроме того, существует ряд специализированных устройств для ввода графики (сканеры, цифровые камеры, световые перья, дигитайзеры), звука, аналогового и цифрового видеосигнала.

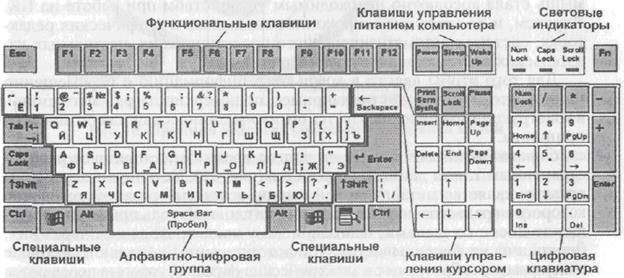

Рис. 15. Внешний вид клавиатуры и группы клавиш

Клавиатура (keyboard} является стандартным устройством ввода текстовой информации в ЭВМ (рис. 15). На ней располагается 83, 101-107 и более клавиш, которые по выполняемым ими функциям можно разбить на несколько групп:

алфавитно-цифровые;

функциональные;

управления курсором;

дополнительные цифровые;

служебные.

Функции конкретных клавиш легко могут быть изменены программным способом. В частности, драйверы клавиатуры позволяют осуществлять ввод, помимо латиницы, символов любых национальных алфавитов. Обычно клавиатура персональных компьютеров характеризуется раскладкой символов QWERTY / ЙЦУКЕНГ (по первым буквам верхнего ряда алфавитных клавиш), но в принципе могут использоваться и другие стандарты расположения клавиш Клавиатура подсоединяется к системному блоку через контроллер (порт) клавиатурного ввода с помощью кабеля и специального разъема стандарта AT или PS/2; реже используется бескабельная передача данных через инфракрасный порт.

Каждой клавише соответствует определенный код (так называемый скэн-код), который передается в компьютер при ее нажатии. Этот код зависит от включенного в данный момент клавиатурного режима, а также от того, нажаты ли одновременно другие клавиши (как правило, это клавиши Alt, Ctrl, Shift), которые модифицируют значение скэн-кода.

Мышь {mouse} - это манипулятор, предназначенный для перемещения указателя (курсора) по экрану монитора и фиксации его в нужной точке с помощью щелчка клавишей. После того как графический интерфейс пользователя стал стандартным (это произошло в начале 90-х годов), мышь стала абсолютно необходимым устройством при работе на ПК. Впрочем, и до этого она широко использовалась в графических редакторах, системах автоматизированного проектирования, настольных издательских системах и ряде других программ.

Для того чтобы ввести в компьютер информацию о перемещении манипулятора по плоскости (например, по поверхности рабочего стола), в конструкции мыши используется оптико-механический или оптический принципы.

Оптико-механическая мышь долгое время была наиболее распространенным типом данного устройства (рис. 16). Ее основным рабочим органом является металлический шарик, покрытый резиной, вращение которого передается на ролики. Ролики в свою очередь приводят во вращение диски со щелями, благодаря чему свет, проходящий через них, периодически перекрывается. На фотоприемник попадают световые импульсы, преобразуемые в электрические сигналы, которые передаются в ПК.

Оптическая мышь, в отличие от оптико-механической, не имеет механически движущихся частей (благодаря чему работает дольше и надежнее). Свет отражается от поверхности, по которой она перемещается, и попадает на фотодетектор. Чередование отражений позволяет определить направление и скорость перемещения мыши и после специального преобразования передать эту информацию в ПК.

Существуют три основных способа подключения мыши к системному блоку: через последовательный, или СОМ-порт (интерфейс RS-232), через порт PS/2 или при помощи универсальной последовательной шины USB (в настоящее время он становится стандартным). Для управления мышью используется специальная программа(драйвер), входящая в состав операционной системы.

Современные мыши могут иметь дополнительные программируемые кнопки, расположенные на боковой поверхности под большим пальцем, а также колесо или рычажок (scroll), обеспечивающие более удобную «прокрутку» текста или web-страниц по экрану.

Джойстик (joystick, рычажный манипулятор) - специализированное устройство для быстрого перемещения курсора по экрану. Это рычаг, нижняя часть которого закреплена, а верхняя может свободно отклоняться от вертикального положения в любом направлении, что вызывает соответствующее перемещение курсора по экрану. В игровых программах джойстик гораздо удобнее мыши или клавиш управления курсором.

Рис. 16. Принцип действия оптико-механической мыши

В мобильных ПК вместо мыши обычно используются ее аналоги - трекбол (trackball, шаровой манипулятор), трекпойнт (trackpoint) или сенсорная панель (touchpad). Трекбол, по сути — это перевернутая неподвижная мышь, шарик который вращают пальцем. Датчики, расположенные под углом 90° друг к другу, передают сигналы о направлении его вращения в ПК. При этом угол поворота шарика не фиксируется; управление выполняется оператором визуально, путем наблюдения за перемещением курсора на экране.

Трекпойнт, впервые появившийся в ноутбуках IBM, - это миниатюрный джойстик диаметром 5-8 мм, размещаемый в центре клавиатуры; управлять им можно нажатием пальца. Сенсорная панель (используемая в большинстве современных ноутбуков) представляет собой чувствительную контактную площадку в несколько квадратных сантиметров; движение пальца по ней вызывает соответствующее перемещение курсора. Это указательное устройство не отличается большой точностью, но оно гораздо надежнее своих предшественников из-за отсутствия движущихся частей.

Сенсорный (тактильный) экран дает возможность выбирать действие или команду, прикасаясь пальцем к экрану монитора. Это удобно, когда необходим быстрый доступ к информации. Такие устройства ввода используются, например, в банкоматах, в аэропортах, на промышленных предприятиях и во всех моделях карманных компьютеров.

Клавиатура подсоединяется к системному блоку через контроллер (порт) клавиатурного ввода с помощью кабеля и специального разъема стандарта AT или PS/2; реже используется бескабельная передача данных через инфракрасный порт.

Каждой клавише соответствует определенный код (так называемый скэн-код), который передается в компьютер при ее нажатии. Этот код зависит от включенного в данный момент клавиатурного режима, а также от того, нажаты ли одновременно другие клавиши (как правило, это клавиши Alt, Ctrl, Shift), которые модифицируют значение скэн-кода.

Мышь (mouse) - это манипулятор, предназначенный для перемещения указателя (курсора) по экрану монитора и фиксации его в нужной точке с помощью щелчка клавишей. После того как графический интерфейс пользователя стал стандартным (это произошло в начале 90-х годов), мышь стала абсолютно необходимым устройством при работе на ПК. Впрочем, и до этого она широко использовалась в графических редакторах, системах автоматизированного проектирования, настольных издательских системах и ряде других программ.

Для того чтобы ввести в компьютер информацию о перемещении манипулятора по плоскости (например, по поверхности рабочего стола), в конструкции мыши используется оптико-механический или оптический принципы.

Оптико-механическая мышь долгое время была наиболее распространенным типом данного устройства (рис. 16). Ее основным рабочим органом является металлический шарик, покрытый резиной, вращение которого передается на ролики. Ролики в свою очередь приводят во вращение диски со щелями, благодаря чему свет, проходящий через них, периодически перекрывается. На фотоприемник попадают световые импульсы, преобразуемые в электрические сигналы, которые передаются в ПК.

Оптическая мышь, в отличие от оптико-механической, не имеет механически движущихся частей (благодаря чему работает дольше и надежнее). Свет отражается от поверхности, по которой она перемещается, и попадает на фотодетектор. Чередование отражений позволяет определить направление и скорость перемещения мыши и после специального преобразования передать эту информацию в ПК.

Существуют три основных способа подключения мыши к системному блоку: через последовательный, или СОМ-порт (интерфейс RS-232), через порт PS/2 или при помощи универсальной последовательной шины USB (в настоящее время он становится стандартным). Для управления мышью используется специальная программа(драйвер), входящая в состав операционной системы.

Современные мыши могут иметь дополнительные программируемые кнопки, расположенные на боковой поверхности под большим пальцем, а также колесо или рычажок (scroll), обеспечивающие более удобную «прокрутку» текста или web-страниц по экрану.

Сканером (scanner) называется устройство для ввода в компьютер рисунков, слайдов, фотографий, чертежей, отпечатанных текстов и другой графической информации. В большинстве устройств этого типа для оцифровки изображения применяется матрица или линейка светочувствительных элементов (рис. 17). По способу перемещения считывающей головки и (или) носителя изображения сканеры делятся на ручные, рулонные, планшетные.

|

| Рис. 17. Принцип работы сканера |

Сканирование документов в рулонных сканерах осуществляется путем их протягивания через устройство (что обеспечивает максимальную точность считывания графической информации). В планшетных сканерах линейка фотоэлементов перемещается относительно бумаги с помощью шагового двигателя, а изображение при помощи системы призм, зеркал и светофильтров проецируется на нее. Разрешение планшетных сканеров, как правило, определяется числом чувствительных элементов в линейке; если ширина сканируемой области меньше ширины линейки, используется лишь часть фотоэлементов.

Оптический электронный преобразователь превращает исходное изображение в последовательность электронных импульсов, передаваемых на компьютер с помощью того или иного интерфейса. В результате создается цифровой аналог изображения, который затем может быть записан в файлзаданного графического формата.

Любой сканер имеет порог контрастности, который специально настраивается для получения документа максимально возможного качества. Если настройка проведена правильно, тонкие линии хорошо видны, а жирные линии не очень контрастны.

Разрешение сканера характеризует величину самых мелких деталей изображения, передаваемых при сканировании без искажений. Эта величина обычно измеряется числом видимых точек на дюйм изображения (dpi - dot per inch). Существует несколько видов разрешения, указываемых производителями сканеров.

Оптическое разрешение определяется плотностью размещения чувствительных элементов в линейке и равно общему количеству фотоэлементов, деленному на ее ширину. Это самый важный параметр сканера, определяющий качество получаемого цифрового изображения. В массовых моделях ручных сканеров оно не превышает 100-200 dpi, a в планшетных сканерах обычно составляет 300, 600 или 1200 dpi.

Механическое разрешение определяет точность позиционирования каретки с линейкой при ее перемещении вдоль изображения; обычно оно в 2 раза превышает оптическое.

Интерполяционным называется разрешение, полученное путем программной интерполяции данных об отдельных точках изображения. Эта процедура не дает абсолютно никакой новой информации, поэтому данный показатель нельзя считать характеристикой фактической разрешающей способности устройства.

Глубина (разрядность) цвета характеризует количество бит, используемых для хранения информации о цвете каждой точки изображения (пикселя). Черно-белые сканеры используют лишь 1 бит на точку, монохромные полутоновые - 8 бит, а цветные сканеры, как минимум, 24 бита. Более совершенные сканеры могут иметь разрядность от 30 до 48 бит на точку.

Для массовых моделей планшетных сканеров наиболее распространены форматы А4 и Letter (стандартный лист писчей бумаги), существенно реже -A3. Для ручных сканеров ширина считывающей головки обычно составляет 11 см.

К системному блоку сканеры подключают с помощью различных интерфейсов. Долгое время с этой целью использовались специализированные интерфейсы производителей; как правило, они представляли собой плату расширения, устанавливаемую на шине ISA, снабженную соответствующим драйвером.

Интерфейс параллельного порта (LPT, EPP или ЕСР) ввиду его низкой пропускной способности применялся лишь в младших моделях планшетных сканеров различных производителей. Устройства с таким интерфейсом имеют, как правило, посредственные характеристики и рассчитаны на выполнение наиболее простых работ.

Стандартом для подключения высокопроизводительных устройств долгое время был интерфейс SCSI. К SCSI-сканерам обычно прилагалась соответствующая плата, хотя, разумеется, такой сканер можно подключать и к стандартным SCSI-контроллерам. Сейчас все большую популярность получает интерфейс USB. Первая его версия имела недостаточную пропускную способность для подключения сканеров высокого класса, но с появлением стандарта USB 2.0 эта проблема была успешна решена.

Графический планшет (digitizer, дигитайзер) — это кодирующее устройство, позволяющее вводить в компьютер двумерное (в том числе многоцветное) изображение в виде растрового образа. Их применяют художники, работающие в области компьютерной графики: с их помощью осуществляют также ввод данных в системах трехмерного моделирования и автоматизированного проектирования.

В состав графического планшета входит специальный указатель (перо) с датчиком. Контроллер, расположенный в самом устройстве, посылает импульсы по расположенной под поверхностью планшета сетке проводников. Получив два таких сигнала, контроллер преобразует их в координаты, передаваемые в ПК. Компьютер переводит эту информацию в координаты точки на экране монитора, соответствующие положению указателя на планшете. Дигитайзеры, предназначенные для рисования, обладают чувствительностью к силе нажатия пера, преобразуя соответствующие данныев толщину или оттенок проводимой линии.

Шаг считывания информации называется разрешением дигитайзера. Координаты точек, выраженные в единицах, равных шагу координатной сетки планшета, преобразуются в требуемые единицы измерения. Коэффициенты преобразования задаются оператором, в результате чего устанавливается строгое соответствие между координатной сеткой планшета и параметрами оцифровываемой линии. Погрешность определения координат курсора называется точностью дигитайзера (она колеблется от 0,13 до 0,75 мм).

Речевой ввод информации осуществляют специализированные устройства с помощью программ распознавания речи. Из-за сложности настройки системы на характеристики голоса и манеры произношения конкретного пользователя на конкретное языке эти устройства пока не получили широкого распространения, но они могут стать одним из основных устройств ввода в машинах пятого поколения.

Цифровые камеры (рис. 18) работают аналогично сканерам: оптическая система (включающая в данном случае фотообъектив) проецирует снимаемое изображение на матрицу, состоящую из светочувствительных элементов. После этого оцифрованное изображение записывается в одном из форматов, обеспечивающих высокий уровень сжатия (JPEG, FlashPix и т.п.) и сохраняется на сменном носителе информации. Емкость такого носителя (наряду с качеством объектива) и определяет возможности камеры. Для передачи в ПК записанных изображений могут использоваться различные интерфейсы (LPT-порт, шина USB, адаптер PCMCIA и др.).

Рис. 18. Внешний вил цифровой камеры с носителем Click! и WEB-камеры

Разрешение определяет максимальную величину захватываемого камерой изображения в пикселях. Для камер низкого и среднего класса она может составлять от 320x200 до 1024x768 пикселей. Камеры высокого разрешения (1280x960, 1280x1024 и более) называют мегапиксельными (mega-pixel), поскольку число точек формируемого ими изображения превышает 1 млн. Недорогие камеры вполне пригодны для изготовления любительских снимков, которые можно затем передавать по электронной почте. Мегапиксельные устройства позволяют получать изображения

качественные характеристики которых подходят для вывода фотографий размером 1 Ох 15 см на фотопринтере, а также для публикации в печатных изданиях.

Полноцветные снимки высокого разрешения требуют для своего хранения очень много памяти (например, для изображения 1280x1024 пикселей с 24-битным цветом требуется свыше 3,9 Мбайт). Поэтому полученные цифровые изображения обычно сжимают по алгоритму JPEG, который позволяет гибко варьировать размер и качество графических файлов. Но даже при использовании сжатия снимки все равно занимают много места. Так, сжатый кадр приемлемого качества размером 1280x1024 пикселей «весит» более 600 Кбайт.

Емкость памяти и тип используемого носителя информации определяет количество кадров (от 2 до 100), которое способна снять камера без перезарядки носителя. В качестве последних используются дискеты, модули флэш-памяти и сверхминиатюрные дисковые накопители. Дискеты дешевы и совместимы с любым ПК, но их емкость (1,4 Мбайт) очень мала, а скорость работы недостаточна. Карты флэш-памяти (их емкость достигает 512 Мбайт) по сути стали стандартным носителем для цифровых камер, но при этом нужны дополнительные устройства для перекачки полученных снимков в ПК.

В отличие от цифровых, WEB-камеры не имеют собственной памяти и передают в компьютер не отдельные снимки, а поток видеоизображения.

В настоящее время все шире стали использоваться устройства для работы с видеоизображением. Их можно разбить на три большие группы: устройства для просмотра телевизионных программ и аналогового видео на компьютере (TV-тюнеры, преобразователи сигналов TV-VGA); для оцифровки и записи аналогового видеосигнала; компьютерные DVD-плееры. Используя эти устройства совместно с программами редактирования видео, можно создавать собственные цифровые видеофильмы в наиболее распространенньгх сейчас форматах MPEG-2 и MPEG-4 (DivX) с последующей записью на диски CD и DVD.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1058 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!