|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Диагностический анализ организации

|

|

Диагностический анализ — это комплекс исследований, направленных на выявление общих тенденций и факторов развития производства и выработку мероприятий по совершенствованию системы управления и всей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

Диагностическое исследование позволяет установить целесообразность создания информационной системы управления (ИСУ), осуществить выбор конкретного класса или варианта ИСУ, а также предопределяет использование уже проверенных и эффективных методов организации производственных процессов.

Необходимость диагностического анализа деятельности организации на ранних стадиях проведения работ по реинжинирингу системы управления обусловлена: а) продолжительностью и трудоемкостью работ, связанных с предпроектным обследованием в связи с подбором материалов для разработки проекта ИСУ; б) необходимостью выбора класса ИСУ и экономического обоснования уровня и направлений автоматизации управления, оценки фактического положения до начала конкретных разработок.

Диагностическое исследование включает:

• уточнение цели и критериев развития и функционирования предприятия и его отдельных звеньев;

• выявление общих тенденций развития данного предприятия и его роли в производственно-хозяйственной деятельности;

• выявление факторов, обеспечивающих достижение сформулированной цели;

• выявление факторов, препятствующих достижению цели;

• сбор необходимых данных для разработки проекта информационной системы управления и проведения мероприятий по совершенствованию действующей системы управления;

• установление общих и специфических характеристик развития данного предприятия в общем хозяйственном комплексе;

• использование передового опыта других предприятий;

• получение других необходимых сведений для уточнения и привязки разработанных моделей, методов и средств к условиям рассматриваемого предприятия.

В процессе диагностического анализа устанавливаются: 1) роль и место данного предприятия в отрасли; 2) состояние производственно-хозяйственной деятельности предприятия; 3) производственная структура предприятия; 4) система управления и ее организационная структура; 5) особенности взаимодействия предприятия с поставщиками, потребителями и иными хозяйственными органами: 6) внутриотраслевые взаимосвязи рассматриваемого предприятия с другими предприятиями и специализированными научно-исследовательскими и проектно-конструкторскими учреждениями; 7) психологический климат в коллективе предприятия и др.

Содержание и последовательность проведения диагностического исследования.

Диагностическое исследование начинается с уточнения или формулировки целей развития производства и соответствующего критерия эффективности в виде конкретного показателя. Множество целей вытекает из исследования особенностей развития предприятия и его фактического состояния в рассматриваемый момент.

Сформулированные разнообразные цели развития производства являются основой для анализа и разработки программы исследований. Программа диагностического анализа содержит перечень подлежащих выяснению вопросов и порядок сбора материала.

Программа исследования включает разделы, характеризующие: назначение и тип производства; предприятие в целом; подразделения организации; складское хозяйство; выпускаемую продукцию; непромышленные хозяйства в составе организации; организацию управления; формы документов, циркулирующих в организации и маршруты их движения. Каждый раздел программы включает ряд вопросов, которые представляются в специально разработанных таблицах.

Программа диагностического исследования существенно отличается от программы детального обследования системы документооборота в организации. Например, в ходе диагностики не изучаются вопросы о процедурах формирования документов, их составе, периодичности, алгоритмах формирования показателей, а собираются только бланки форм документов и фиксируются маршруты их движения. Это снижает трудоемкость работ по изучению документооборота на стадии диагностического исследования и сокращает сроки его проведения.

Результаты диагностического исследования оформляются в виде комплекса таблиц. Большое значение имеет выявление в процессе исследования факторов, препятствующих достижению целей развития производства и повышению эффективности его функционирования.

Основным результатом работ, связанных с проведением диагностического анализа, является разработка конкретных рекомендаций по проведению организационно-технических мероприятий для совершенствования управления производством или создания информационной системы управления.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение экономической системы.

2. Опишите особенности экономических систем.

3. Дайте характеристику экономической системы как системы управления

4. Дайте определение понятию «исследование».

5. В чем особенности системного анализа?

6. Опишите схему этапов системного анализа.

7. Опишите структуру организации как экономической системы.

8. Охарактеризуйте структурный анализ экономической системы.

9. Приведите пример декомпозиции подсистемы организации на структурные элементы.

10. Что представляет собой методология структурного анализа?

11. Дайте определение спроса в системе общественного потребления.

12. Охарактеризуйте шкалу спроса и кривую спроса.

13. Дайте определение закона спроса.

14. В чем проявляется эффект замещения товара на рынке?

15. Как представить закон убывающей предельной полезности товара?

16. Опишите основные факторы спроса.

17. Как изменяются цены на взаимосвязанные товары?

18. Что такое показатель эластичности спроса?

19. Дайте определение ценовой эластичности спроса.

20. Как определить точечную эластичность спроса?

21. Что такое дуговая эластичность спроса?

22. Дайте определение предложению товара.

23. Охарактеризуйте шкалу предложения, кривую предложения.

24. Опишите закон предложения.

25. Дайте определение ценовой эластичности предложения.

26. Опишите явление дефицита и условия его существования.

27. Что представляет собой потолок цен?

28. Охарактеризуйте гарантированный нижний уровень цен.

29. Опишите этапы исследования системы управления организацией.

30. Как выглядит процесс совершенствования системы управления?

31. Опишите основные требования к исследователям системы управления.

32. Что такое диагностический анализ организации?

33. Опишите содержание и последовательность проведения диагностического исследования.

III МОДЕЛИРОВАНИЕ СВОЙСТВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХСИСТЕМ

Как уже отмечалось, основным методом экономической кибернетики является моделирование. Рассмотрим ряд важных для практики моделей, описывающих отдельные свойства экономических систем.

3.1. Стандартная кейнсианская модель рынка товаров

В 1936 г. известный английский экономист Джон Кейнс выдвинул новое объяснение действия механизмов рыночной экономики. Он утверждал, что рыночная система сама по себе не способна обеспечить полную занятость, что полная занятость скорее случайна, чем закономерна, что государство должно проводить особую политику для достижения полной занятости. Рынок товаров по Кейнсу выглядит иначе, чем в классической модели. В классической модели действует так называемый закон Сэя, воплощающий идею о том, что сам процесс производства создает доход, в точности равный стоимости произведенных товаров. Иными словами из этой идеи следовало, что предложение рождает спрос. Кейнс этот закон «перевернул» и сформулировал его в виде: спрос создает предложение. На рынке рабочей силы у Кейнса полная занятость необязательна, а сама модель значительно сложнее классической. Денежный рынок по Кейнсу включает, кроме денег, еще и финансовый актив — облигации.

Общий спрос на товары и услуги, производимые экономической системой, называется совокупным спросом. Совокупный спрос так же, как и в ситуации с индивидуальным и рыночным спросом, предполагает, что при росте цен спрос на товары и услуги снижается. Однако нисходящий характер наклона кривой спроса (рис. 3.1) объясняется, в основном, эффектом процентной ставки, эффектом богатства и эффектом импортных закупок.

Эффект процентной ставки. С ростом цен будут расти процентные ставки кредитования, и более высокие процентные ставки не будут стимулировать инвестиционные расходы и потребительские расходы на товары длительного пользования.

Эффект богатства. С ростом цен реальная стоимость финансовых активов будет падать, что будет снижать покупательную способность потребителя.

Эффект импортных закупок. Более высокие цены в одной стране будут стимулировать импорт товаров, и сдерживать экспорт этой страны.

Смещение кривой (рис.3.1) обусловлено действием неценовых факторов: изменением потребительских расходов; изменением инвестиционных расходов; изменением в государственных расходах; изменением в расходах на экспорт.

Рис 3.1. Кривая совокупного спроса AD и ее смещение

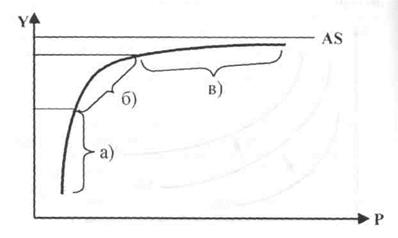

Совокупное предложение характеризует объем продукции, производимой в экономической системе при каждом возможном уровне цен. Эта кривая нелинейна, она приближается к горизонтали AS по мере того, как экономика приближается к полной занятости (рис. 3.2).

Кривая совокупного предложения (рис. 3.2) состоит из трех отрезков:

а) кейнсианского, когда ВНП изменяется, а цены — нет;

б) промежуточного, когда изменяются и цены, и ВНП;

в) классического, когда ВНП остается неизменным, на «уровне полной занятости», а цены могут изменяться.

|

Рис. 3.2. Кривая совокупного предложения

Рассмотрим зависимости между совокупным спросом и уровнем производства в предположении, что существует такой фрагмент кривой совокупного предложения (кей-нсианский отрезок), где цены неизменны. Стандартную кейнсианскую модель характеризуют три модели:

1) модель автономного спроса, предполагающая автономные (не зависящие от дохода) потребление и инвестиции;

2) модель с функцией потребления, связанной с доходом;

3) модель с участием государства, в которую вводятся трансфертные платежи, налоги и бюджет.

Модель автономного спроса. В модели спрос задан, это спрос на продукцию, не связанный с доходом. Равновесное производство — это точка, в которой совокупный спрос равен совокупному предложению. При равновесии не существует сил, вызывающих изменения. Если экономика не функционирует в условиях равновесного производства, совокупный спрос будет или выше, или ниже, чем производство, и производство будет меняться из-за изменений в запасах. Эти изменения будут продолжаться до тех пор, пока производство не сравняется с совокупным спросом. Таким образом, совокупный спрос (или расходы) определяет уровень производства (рис. 3.3).

На рис.3.3 использованы следующие обозначения:

AD — совокупный спрос (продажи),

Y — выпуск (производство, доход),

Y0 — равновесное производство,

Iu = Y — AD — непреднамеренные инвестиции в запасы, которые представляют собой увеличение или сокращение инвестиций, вытекающее из продаж AD,которые ниже или выше, чем производство Y.

Рис. 3.3. Автономный совокупный спрос и равновесие

Линия под углом 45° (биссектриса) служит справочной линией в том смысле, что для любого данного уровня Y на горизонтальной оси биссектриса дает такой уровень  на вертикальной оси, при котором Y=AD. Если совокупный спрос расположен выше биссектрисы, он превышает производство. Если совокупный спрос расположен ниже биссектрисы, производство превышает совокупный спрос.

на вертикальной оси, при котором Y=AD. Если совокупный спрос расположен выше биссектрисы, он превышает производство. Если совокупный спрос расположен ниже биссектрисы, производство превышает совокупный спрос.

Процесс восстановления равновесия смещает уровень производства к его равновесному уровню. Пусть, например, совокупный спрос превышает производство (см. рис.3.3):

AD > Y, Iu < 0 (слева от Yo)

Запасы снижаются, происходит непредусмотренное уменьшение инвестиций в запасы, продажи превышают производство. Величина снижения запасов определяется превышением совокупного спроса над производством. Фирмы должны увеличивать производство для накопления запасов с тем, чтобы обеспечить более высокий уровень продаж. Производство будет увеличиваться до тех пор, пока не достигнет равновесного объема, который возникает при Iu =0 и при отсутствии тенденции к увеличению или снижению запасов.

Пусть теперь совокупный спрос ниже, чем производство (рис.3.3):

AD < Y, Iu > 0 (справа от Yo)

Если совокупный спрос ниже, чем производство, запасы накапливаются. Чтобы учесть это увеличение запасов, фирмы должны снизить уровень производства и продолжать делать это до тех пор, пока не будет достигнут равновесный объем производства Y0. Если руководители компании видят, что запасы накапливаются, они должны снижать производство, и сокращать производство до тех пор, пока уровень запасов не станет нормальным.

Важный вывод из этой модели состоит в том, что расходы определяют уровень производства. Домашние хозяйства потребляют такое количество, которое они хотят потребить. При равновесии изменения в запасах равны нулю: Iu =0, а совокупный спрос равен объему производства: AD=Yo. Процесс восстановления равновесия основан на непредусмотренных изменениях запасов, что заставляет фирмы увеличивать или сокращать производство, смещая его к уровню равновесия. При равновесии: AD =Y0, Iu =0.

Модель с функцией потребления, связанной с уровнем дохода. Пусть потребление — линейная функция доходов:

,

,

где Со — минимальный базисный уровень потребления,

с — предельная склонность к потреблению, определяемая как прирост потребления в результате увеличения доходов Y на единицу:  .

.

Доходы или сберегаются, или расходуются. Сбережения, таким образом, можно представить как разность между доходом и потреблением:

Отсюда предельная склонность к сбережениям (s), представляющая собой часть дохода, которая отложена (с каждой единицы дохода), равна единице минус предельная склонность к потреблению (с):

|

Рис. 3.4. Определение равновесного производства

в модели с функцией потребления

Рисунок 3.4. иллюстрирует положение равновесия для модели с потреблением, связанным с доходами Y и автономными инвестициями

На рис. 3.4 введены следующие обозначения:

AD — совокупный спрос;

— автономный совокупный спрос;

— автономный совокупный спрос;

С0 — минимальный базисный уровень потребления.

Равновесные доходы и производство представляются в виде:

Равновесные сбережения и инвестиции запишутся так:

Процесс восстановления равновесия зависит от изменения масштабов непреднамеренных инвестиций Iu.

Только в положении равновесия совокупный спрос равен производству. Уровень равновесного производства зависит от объема автономных инвестиций ( ), от автономного потребления (С0)наряду с предельной склонностью к потреблению (с), которая определяется наклоном кривой совокупного спроса. Автономный совокупный спрос (

), от автономного потребления (С0)наряду с предельной склонностью к потреблению (с), которая определяется наклоном кривой совокупного спроса. Автономный совокупный спрос ( ) определяется пресечением линии совокупного спроса с вертикальной осью (Y=0). Чем выше предельная склонность к потреблению, тем выше равновесное производство. Если люди потребляют большую часть своего дохода, равновесное производство должно быть более высоким, так как совокупный спрос (расходы, потребление) определяет уровень производства.

) определяется пресечением линии совокупного спроса с вертикальной осью (Y=0). Чем выше предельная склонность к потреблению, тем выше равновесное производство. Если люди потребляют большую часть своего дохода, равновесное производство должно быть более высоким, так как совокупный спрос (расходы, потребление) определяет уровень производства.

При равновесии сбережения равны плановым инвестициям, которые представляют собой автономные инвестиции (I). Это легко показать математически. Если сбережения не равны инвестициям, это означает, что инвестиции включают непреднамеренное увеличение или уменьшение запасов. При этом если имеют место непреднамеренные инвестиции, равновесие нарушается.

Однако уже действуют силы, смещающие состояние рынка к положению равновесия. Фактические инвестиции состоят из суммы плановых инвестиций и непредусмотренных изменений в инвестициях плюс запасы.

Большое значение в моделях потребления имеет понятие мультипликатора. Мультипликатор характеризует изменения в равновесном производстве, возникающие при изменении автономного совокупного спроса на одну единицу. Это коэффициент, определяющий изменения в инвестициях, в расходах производства и налогах. Мультипликатор определяет изменение в равновесном производстве, соответствующее изменению в автономном совокупном спросе. Вычисляется мультипликатор следующим образом:

где величину a= 1/(1-с) называют мультипликатором.

Изменения в совокупном спросе происходит в результате прироста DI, а изменения в равновесном производстве и доходах определяются величиной:

.

.

Эффект мультипликатора зависит от величины изменений в автономных расходах и мощности мультипликатора, которая зависит от предельной склонности к потреблению с.

Модель с влиянием государственного сектора. Модель с участием государства более сложна, но является более продуктивной для целей анализа, поскольку позволяет учесть влияние налогов и государственных расходов на государственный бюджет и использовать возможности регулирования процессов производства с помощью налоговых рычагов, трансфертных платежей и государственных расходов.

Изменения в функции потребления. Потребление становится функцией дохода за вычетом налогов. Трансфертные платежи (безвозмездные выплаты членам общества из государственного бюджета, например, — пособия по безработице, выплаты по социальному страхованию и др.) Увеличивают потребление, а налоги его сокращают. Кроме того, поскольку налоги являются функцией доходов, изменяется предельная склонность к потреблению.

где YD — располагаемый доход (после уплаты налога);

TR — трансфертные платежи;

ТA — налоги;

t — налоговая ставка;

с (1—t) =DC/DY = c' — предельная склонность к потреблению.

Еще одно важное изменение в модели связано с введением понятия государственных закупок Go,увеличивающих совокупный спрос.

где Go — государственные закупки.

Увеличение государственных закупок смещает совокупный спрос вверх на сумму прироста. Изменение равновесного производства должно быть пропорционально изменению в совокупном спросе (за счет увеличения государственных закупок) с коэффициентом пропорциональности a` (мультипликатор со ставкой подоходного налога t):

Анализ модели с участием государства показывает, что расходы государства и изменения в налогообложении могут быть использованы для регулирования экономики. По своему влиянию на равновесный доход государственные закупки действуют так же, как и увеличение автономных расходов. Увеличение трансфертных платежей также действует подобно приросту автономных расходов, хотя их начальное воздействие обладает меньшим эффектом, чем государственные закупки, поскольку часть трансфертных платежей сберегается. Увеличение ставки подоходного налога сокращает часть дополнительного дохода и подобно действию снижения предельной склонности к потреблению. Очевидно, что более низкая ставка подоходного налога действует на рост предельного потребления аналогии увеличению предельной склонности к потреблению. Поэтому становится понятно, что фискальная политика государства, располагающая в качестве инструментов регулирования государственными расходами и налогами, ориентирована на стабилизацию экономики.

Теоретически увеличение государственных расходов или снижение налогов могут привести к увеличению производства и облегчить достижение состояния равновесия с полной занятостью. Однако если экономика приближается к производству при полной занятости, увеличение государственных закупок при полной занятости, увеличение государственных закупок или снижение налоговой ставки одновременно с увеличением реального ВНП приведет к росту цен, делая полную занятость труднодостижимой целью. Кроме того, фискальная политика вводится в действие и в связи с другими целями, отличными от целей стабилизации экономики и вступающими в противоречие с целями достижения равновесного производства при полной занятости (оборонные цели, перераспределение доходов, производство общественных благ и др.). Следует также учитывать влияние временных лагов в механизме фискальной политики — между идентификацией потребностей в фискальной политике и тем моментом, когда политика окажет влияние на экономику, в то время, когда наступила уже новая фаза цикла деловой активности и вмешательство государства уже не нужно.

Исследование последней модели позволяет глубже понять механизм государственного регулирования экономики, а также природу дефицита и избытка государственного бюджета, которые являются функцией доходов и зависят, таким образом, от государственной политики, а также от уровня экономической активности.

3.2. Модели анализа межотраслевых связей

Любое современное национальное хозяйство развивается в сложной сети межотраслевых взаимосвязей, проанализировать которые во всей их совокупности путем простого суммирования невозможно. Например, спрос на автомобили оказывает влияние не только на автомобильную промышленность, но косвенным образом и на металлургию — производителя базового сырья, и на отрасли, связанные с производством шин и других комплектующих частей, а также на отрасли, производящие кондиционеры, радиоприемники, автомобильные компьютеры. Возникает очевидная необходимость количественного анализа прямого и косвенного эффекта распространения таких влияний. Способы анализа, разработанные для решения проблем взаимных связей, применяются и для формирования экономических планов, последовательно связывающих макропеременные с переменными микроуровня. Метод межотраслевого анализа (interindustry analysis), иначе называемый анализом «затраты-выпуск» (input-output, или I/O analysis), разработан американским экономистом В.Леонтьевым. В таблице 3.1 приведена схема межотраслевого баланса общественного продукта.

Межотраслевой баланс (МОБ) общественного продукта представляет собой прямоугольную числовую таблицу, состоящую из четырех разделов, или квадрантов.

I квадрант представляет собой квадратную матрицу межотраслевых потоков  , где хij — количество продукции, произведенной i -той отраслью и потребленной j -той отраслью, п — общее число отраслей материального производства, i, j = 1,..., п. Элементы отдельной, например, i -й строки I квадранта МОБ характеризуют структуру внутри производственного потребления продукции той отрасли, т.е. структуру ее спроса на нее же промежуточную продукцию. Элементы определенного столбца I квадранта показывают структуру затрат соответствующей j -той отрасли.

, где хij — количество продукции, произведенной i -той отраслью и потребленной j -той отраслью, п — общее число отраслей материального производства, i, j = 1,..., п. Элементы отдельной, например, i -й строки I квадранта МОБ характеризуют структуру внутри производственного потребления продукции той отрасли, т.е. структуру ее спроса на нее же промежуточную продукцию. Элементы определенного столбца I квадранта показывают структуру затрат соответствующей j -той отрасли.

II квадрант содержит информацию о структуре используемого конечного продукта, который образован суммой фонда непроизводственного потребления (личного и общественного), фонда валовых накоплений (инвестиции, создание резервов и др.) и экспортно-импортного сальдо. Составляющие конечного продукта конкретизированы в наименованиях столбцов квадранта. Таким образом, элемент yik, стоящий на пересечении i -й строки и k -гoстолбца II квадранта показывает, какой объем продукции i -й отрасли используется по направлению к.

Квадранты I и II, рассматриваемые совместно, представляют баланс производства и распределения общественного продукта в его материально-вещественной форме:

где Хi — валовой продукт i -той отрасли.

В квадранте III характеризуется процесс первичного распределения национального дохода, который включает заработную плату, прибыль, налог с оборота. Кроме того, отдельной строкой показываются амортизационные отчисления.

Стоимостной состав валового продукта определяется балансовым отношением:

где Хj — валовой продукт j -той отрасли.

Квадранты I и III, рассмотренные совместно, характеризуют развернутый по отраслям баланс производства и распределения продукта в его стоимостной форме. Таким образом, в показателях I, II и III квадрантов отражается двойственный характер процесса труда: создание потребительной стоимости (I и II) и стоимости (I и III).

Показатели II и III квадрантов связаны общим балансом:

Это означает, что общая стоимость конечного продукта совпадает с общим объемом условно-чистой продукции.

В IV квадранте показано, как используется национальный доход на потребление и накопление, а также — как используются амортизационные отчисления на простое и расширенное воспроизводство. Уравнение (квадранты III и IV) баланса производства и распределения Условно-чистой продукции имеет вид:

,

,

где ирк — элементы квадранта IV.

|

Соответствие структуры конечного продукта структуре конечных доходов обеспечивается балансовым соотношением (квадранты II и IV):

Очевидно, что МОБ в удобной, наглядной для целей анализа форме несет информацию обо всех важнейших сторонах процесса воспроизводства.

Модель Леонтьева «затраты-выпуск»

Основным компонентом модели является технологическая матрица А=(aij)тxп, элементы которой аij, показывают, сколько продукции отрасли i необходимо затратить для производства единицы продукции отрасли j. Матрица А называется матрицей коэффициентов прямых затрат.

Основное допущение модели: для производства хi единиц продукции отрасли j необходимо затратить:

единиц продукции отрасли i.

Промежуточные затраты продукции отрасли i:

Тогда справедливо равенство:

или в матричной форме:

Полученная система линейных уравнений характеризует модель МОБ (модель Леонтьева) и, связывая объемы валового выпуска Х собъемами конечной продукции Y,может быть использована для согласованного расчета этих величин.

При использовании модели МОБ основные трудности заключаются в определении коэффициентов прямых затрат. Решение этой задачи до некоторой степени упрощается введением понятия «чистой» или «технологической» отрасли: одна продукция выпускается только одной отраслью, которую и называют «чистой».

3.3. Модели обменных процессов и ценообразования

Рассмотрим вопросы происхождения денег, стоимости, цены и различные ценообразовательные механизмы при непременном условии существования обменных процессов в экономике.

Исторический опыт учит, что деньги возникли в результате упрощения процесса обмена вещей друг на друга при замене одной из обмениваемых вещей на металлические (золотые) монеты, а потом и на бумажные знаки стоимости, с превращением денег во всеобщий эквивалент обмена. Поэтому возьмем за основу первоначальную схему обмена товарами на обобщенном рынке между производителями двух товаров:

Для нахождения модели обмена в простейшем случае будем предполагать наличие в системе обмена двумя товарами двух производителей товаров вида х и вида у, соответственно. Будем считать, что производителю товара вида х нужен товар вида у,а производителю товара вида у нужен товар вида х,так что с этими целями они и обменивают товары друг на друга. Запишем модель обмена, а потом подробно обсудим ее содержание:

(3.1)

(3.1)

В представленной модели (3.1) x(t) и y(t) — это количества товаров вида х и у в момент времени t, соответственно, у первого и второго производителя-потребителя. Товары х и у считаем различными, так как в противном случае не было бы нужды их обменивать. Чтобы обменять один товар на другой, его предварительно надо произвести. Поэтому в представленную модель обмена входят выпуски в единицу времени товаров вида х и у,которые соответствуют членам j1 и j4.

Произведенные товары встречаются на рынке и обмениваются. В модели (3.1) члены -j2xy и -j5xy являются обменными членами и описывают этот обмен. В эти члены входят произведения количеств товаров x(t) и y(t),знаменующие встречи. Величины j2 и j5, — положительные эффективности обмена, так что член -j2xy показывает, сколько товара вида х убывает с рынка в результате его обмена (продажи) в единицу времени. Аналогично, член -j5xy показывает, сколько товара вида у обменивается на рынке на товар вида х в единицу времени. Поэтому величина

(3.2)

(3.2)

является меновой стоимостью обмена (продажи), показывающей, что на единицу товара вида у обменивается j2, единиц товара вида х.

Так как товары вида х и у физически изнашиваются и одновременно морально стареют, то члены -j3x и -j6y описывают убыль этих товаров в результате физического износа и морального старения. При этом  и

и  — долговечности соответствующих товаров.

— долговечности соответствующих товаров.

Для анализа модели обмена (3.1) применяют качественную теорию обыкновенных автономных нелинейных дифференциальных уравнений. Согласно этой теории вычисляют положения равновесия модели х0 и у0 и определяют характер их устойчивости.

Из этого анализа следует, что в системе (3.1), описывающей обменный процесс, имеется два положения равновесия, из которых первое, х01, у01,является всегда устойчивым топологическим фокусом, а второе, х02, у02,— седлом, т. е. неустойчиво.

Величина меновой стоимости может быть выражена через положения равновесия — запасы товаров вида х и вида у — следующим образом:

(3.3)

(3.3)

Размерность меновой стоимости (3.3): [ с ] — (единицы товара вида х) • (единицы товара вида у)-1= (затраты конкретного труда вида х) • (затраты конкретного труда вида у)-1. Следовательно, меновая стоимость (3.3) показывает, сколько единиц конкретного труда вида х обменивается на единицу конкретного труда вида у.

Модель (3.1) можно упростить, если устремить долговечность  к бесконечности. В этом случае модель (3.1) оказывается простейшей, но еще грубой моделью обмена. Выражение (3.3) превращается в следующее:

к бесконечности. В этом случае модель (3.1) оказывается простейшей, но еще грубой моделью обмена. Выражение (3.3) превращается в следующее:

(3.4)

(3.4)

При переходе к пределу  модель (3.1) принимает вид

модель (3.1) принимает вид

(3.5)

(3.5)

так как, очевидно, можно положить j5 = 1. В этом пределе происходит слияние двух положений равновесия модели (3.1) с образованием одного

(3.6)

(3.6)

Когда  положение равновесия (3.6) является устойчивым фокусом, а при

положение равновесия (3.6) является устойчивым фокусом, а при  -седлом. Таким образом, при слиянии седла и фокуса модели (3.1) происходит образование седла или фокуса модели (3.5).

-седлом. Таким образом, при слиянии седла и фокуса модели (3.1) происходит образование седла или фокуса модели (3.5).

Формула для неравновесной цены (3.4) отличается от известной формулы для равновесной концепции цены Эрроу-Дебре-Мак-Кензи вторым слагаемым, стоящим в знаменателе (3.4).

Переход к модели (3.5) с  экономически означает следующее: 1) появление товара с бесконечной долговечностью, т.е. денег; 2) появление эквивалента, на который теперь могут обмениваться все товары; 3) превращение выпуска товаров вида х в платежеспособный спрос j1;4) замену конкретного труда вида х абстрактным (абстрагированным от конкретных свойств товара вида х);5) величину j1 можно трактовать как эмиссию бумажных денег в производстве с одним товаром; 6) пропорциональность количества денег количеству израсходованного труда, т.е. появление меры измерения труда; 7) возникновение цены как меры денежного выражения стоимости.

экономически означает следующее: 1) появление товара с бесконечной долговечностью, т.е. денег; 2) появление эквивалента, на который теперь могут обмениваться все товары; 3) превращение выпуска товаров вида х в платежеспособный спрос j1;4) замену конкретного труда вида х абстрактным (абстрагированным от конкретных свойств товара вида х);5) величину j1 можно трактовать как эмиссию бумажных денег в производстве с одним товаром; 6) пропорциональность количества денег количеству израсходованного труда, т.е. появление меры измерения труда; 7) возникновение цены как меры денежного выражения стоимости.

Деньги и цена, таким образом, возникли при переходе от седла и устойчивого фокуса — по модели (3.1) — к седлу или устойчивому фокусу — по модели (3.5). На основании изложенного можно сказать, что цена показывает, сколько прошлого, абстрактного труда, воплощенного в деньгах, обменивается на труд, воплощенный в товаре при купле-продаже. Поэтому в цене с0 (3.4) j1 — платежеспособный спрос в единицу времени; j4 — производство, предложение товара вида у в единицу времени; у0 — запасы товара вида у, ty — долговечность товара вида у,связанная одновременно с физическим износом и моральным старением.

Розничные, оптовые, закупочные цены, зарплата работников являются неравновесными потому, что их выражение выводится из математических моделей, в которых значение положения равновесия известно в любой текущий момент времени, а не только лишь в состоянии равновесия.

Определим формулы для цен, исходя лишь из соображений размерности. Из эмпирических соображений можно считать, что цена с пропорциональна платежеспособному спросу в единицу времени с размерностью [ j ]рубли/годы и обратно пропорциональна предложению (производству) товаров в единицу времени b с размерностью [ b ]тонны/ годы (натуральные единицы/годы)

с ~j/b (3.7)

Однако есть еще две величины, запасы товаров (у0, у)и долговечность товаров t, размерности которых имеют вид: [ у0 ]- тонны (натуральное выражение); [ у ] — рубли (стоимостное выражение); [ t ]— годы. Вхождение этих величин в формулу для цены обязательно, так как известно, что с увеличением запасов товара цена растет, а с увеличением долговечности товара цена при прочих равных условиях падает. Из величин у0, у, t можно образовать две величины: у0/t с размерностью тонны/годы и у/t с размерностью рубли/годы. Из экономических соображений ясно, что величина у0/t должна входить в знаменатель отношения (3.7) со знаком минус, а величина у/t — в числитель формулы (3.7) со знаком плюс. Тогда точные формулы для розничных и оптовых цен, а также цен на услуги выглядят следующим образом:

(3.8)

(3.8)

В формулах (3.8) с1 и с2 — цены: розничные, оптовые, закупочные цены или цены на услуги имеют размерности руб./штуки; руб./тонны; руб./услуги; j — платежеспособный спрос в единицу времени на товары или услуги, который имеет размерность руб./год. Величина b — объем производства товаров или поток заявок на услуги в единицу времени имеет размерность — штуки/год; тонны/ год; услуги/год. Величина у0 — запасы товаров или услуг имеет размерность — штуки; тонны; услуги, в то время как величина у есть стоимость запасов товаров или услуг в рублях (размерность [ у ] — рубли).

Переменная t представляет собой долговечность товара или произведенной услуги, связанную одновременно с физическим и моральным старением товаров или услуг. Если t1 — долговечность товара или услуги, связанная с физическим износом, а t2 — долговечность товара, связанная с моральным старением, то результирующая долговечность t равна:

(3.9)

(3.9)

Если требуется выйти из дефицита за счет цен, то цена на данный товар или услугу вычисляется по следующим формулам:

;

;

, (3.10)

, (3.10)

где w — товарооборот в единицу времени, а k — коэффициент вовлечения в товарооборот денежных запасов населения, вычисляемый в долях от реального (действующего) в данном году товарооборота.

Иными словами, величина k — это спрос, определяемый следующим образом:

(3.11)

(3.11)

где Dw — абсолютный отложенный спрос.

Если товар не дефицитен, то k = 0, поскольку платежеспособный спрос совпадает в данном случае с товарооборотом. Если в формулы (3.10) в условиях отсутствия дефицита подставить эмпирические значения входящих в них параметров, то левые и правые части этих формул оказываются близкими по значению. Это связано с тем, что в условиях отсутствия дефицита (k = 0) теоретические значения левой и правой части удовлетворяются тождественно, демонстрируя адекватность расчетных цен реальным. Для товаров розничной сети формула с1 (3.10) может быть представлена следующим образом

(3.12)

(3.12)

где w = w1w2w3 , а w1 — потребление данного товара (услуги) в единицу времени на душу населения с размерностью: тонны/(чел.год), штуки/(чел.год), услуги/(чел. год);

w2 — розничная цена товара или услуги с размерностью: рубли/тонны, рубли/штуки, рубли/услуги;

w3 — численность населения страны.

Если цены рассчитываются для данного региона, то, конечно, значения переменных, входящих в формулы (3.8), (3.10), (3.12), берутся для данного региона. В некотором приближении можно положить k = 0.

Рассмотрим применение формулы (3.12) для с1, в конкретных расчетах (расчетная валюта — украинские гривны, грн.)

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 1308 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!