|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тягово-скоростные свойства ЗТМ

|

|

Под тягово-скоростными свойствами понимают совокупность параметров, определяемых результатами совместной работы движителя, трансмиссии и двигателя с учетом сил, возникающих при копании грунта и действующих на рабочее оборудование.

Тягово-скоростные свойства ЗТМ определяют способность машин копать или перемещать грунт на тяговом режиме с минимальной затратой времени при решении задачи оптимизации процесса.

Комплексное представление о тягово-скоростных и сцепных свойствах движителя дает тяговая характеристика машины.

Как правило, у всех самоходных машин на первой передаче тяговые свойства зависят от условий сцепления колёсного движителя с грунтом и в основном характеризуется движителем(его параметрами).

На повышенных (2-й и 3-й) передачах скоростные и тяговые свойства, а также производительность машины определяется главным образом мощностью установленного двигателя.

Колёсные машины имеют ряд преимуществ перед гусеничными, сказывающихся в эксплуатации и износе, но у них КПД движителя ниже.

КПД ведущего колеса:

где N/ - подведённая мощность;

N// - мощность, необходимая для преодоления внешних сопротивлений;

РК – толкающее (тяговое) усилие на колесе;

VP – скорость движения колеса (поступательная);

МК – крутящий момент на колесе;

ωк – угловая скорость колеса.

Основы теории и расчёта колёсного движителя ЗТМ разработаны Н. А. Ульяновым. В основу теории положен процесс взаимодействия колёсного движителя с грунтом.

С учётом потерь на буксование КПД ведущего колеса:

где rк – скоростной радиус ведущего колеса;

r0 – теоретический радиус колеса;

rc – силовой радиус (приведённое плечо силы).

где РП = μfGK – толкающее усилие (GK – сцепной вес, приходящийся на одно колесо, кгс f – коэффициент трения качения, μ – коэффициент, учитывающий условия работы ведущих и ведомых колёс).

где РП = μfGK – толкающее усилие (GK – сцепной вес, приходящийся на одно колесо, кгс f – коэффициент трения качения, μ – коэффициент, учитывающий условия работы ведущих и ведомых колёс).

- тяговое усилие на колесе (по двигателю)

где МК – крутящий момент на колесе;

Ме – крутящий момент двигателя;

Uтр - общее передаточное число трансмиссии на передачах;

ZВ – число ведущих осей;

ηМ – механический КПД трансмиссии.

Формулы тягового баланса.

Формулы тягового баланса.

- для автогрейдера;

- для автогрейдера;

- для бульдозера.

где Т – усилие копания на отвале;

Pf – усилие сопротивления перекатывания ведущих колёс;

αукл – угол наклона местности;

P1 – усилие перемещению базовой машины (трактора);

Gδ – масса трактора и бульдозера.

Уравнение мощностного баланса – мощности двигателя.

где Ne – мощность двигателя;

ηT= ηmηka – тяговый КПД;

ηm - механический КПД трансмиссии на соответствующей передаче;

ηka - КПД движителя;

Nотв – мощность на отвале (затрачиваема на преодоление сопротивления копанию грунта);

Nf1 – мощность, на преодоление сопротивления качению передних ведомых колёс.

Для практического применения:

Для практического применения:

где ε – коэффициент, учитывающий неустановившейся режим нагрузки (для автогрейдера ε = 0,8…0,88).

Тяговая мощность на отвале:

Большое значение имеет определение коэффициента буксования:

Если в процентах, то помножить на 100%.

Он зависит от сцепных свойств ведущего колеса с грунтом, свойств грунта и может колебаться в больших пределах. Определяют его экспериментально на различных грунтах при снятии тяговой характеристики машины.

Скоростные качества машин.

Как видим, величина скорости входит и в формулу мощности двигателя, мощности на отвале и в коэффициент буксования, и в формулу производительности. Т.е. скоростные и тяговые свойства взаимосвязаны.

Скоростные качества машины зависят от мощности двигателя, передаточных чисел в механизме и массы машины.

Следует различать скорости: теоретическую (VT) и действительною (Vд).

Под теоретической скоростью движения самоходных машин следует понимать скорость их прямолинейного движения по горизонтальной плоскости при отсутствии буксования на данном режиме работы двигателя.

Топливная экономичность.

Топливо расходуется в ДМ в большом количестве. Стоимость его составляет 10 - 15 % от всех затрат на работу машин (у автогрейдера – 16% себестоимости машино-смены). В следствие этого топливная экономичность относится к одному из основных эксплуатационных свойств ЗТМ.

Под топливной экономичностью понимают способность машины машины выполнять рабочий процесс с минимальным расходом топлива в час на единицу объёма вырабатываемой продукции, что достигается оптимизацией параметров рабочего процесса.

Расход топлива зависит от конструктивных особенностей и технического состояния машины, а также от квалификации машиниста и уровня организации технического производства дорожно-строительных работ.

Для оценки топливной экономичности принимают следующие показатели:

1. Часовой расход топлива GT, получаемый при испытании машины в условиях эксплуатации;

2. Удельный расход топлива ge на единицу мощности;

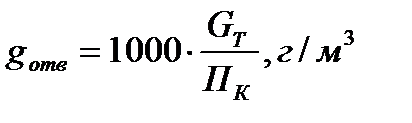

3. Удельный расход топлива gотв на единицу объёма выполненной работы;

4. Сменный расход Gсм.

Эти показатели определяются по формулам:

1.  ;

;

где Gоп – расход топлива за опыт, г;

tоп – время проведения опыта, ч;

Vh – рабочий объём цилиндра, л;

i – число цилиндров;

n – частота вращения коленвала;

p – плотность, кг/м3.

p – плотность, кг/м3.

где VTоп – объём топлива израсходованный во время опыта, см3;

γ – удельная масса топлива при 200 С, г/см3;

α – коэффициент удельного расширения топлива;

t – температура топлива в мерном бачке во время опыта.

VT – измеряют по разности показаний на мерных бачках, устанавливаемых на двигателе, до и после опыта.

2.

2.

Для тракторных дизелей ge = 218…270 г/кВт-ч.

Для тракторных дизелей ge = 218…270 г/кВт-ч.

3.

3.

4. для автогрейдера.

где tосн – основное время работы на квазиустановившемся режиме (почти установившемся), ч (80…85%);

tпов – время на зарезание, выглубление и повороты (развороты) машины, ч (15…20%);

tтехн – технологическое время, учитывающее остановки машины по технологическим и техническим причинам, ч;

GT/ - часовой расход топлива на холостых оборотах двигателя, кг/ч.

Показатель gотв влияет непосредственно на интегральный показатель качества ки, т.к. выражает отношение массы (ил стоимости) топлива к комплексному показателю ПК, учитывающему такие показатели, как F, Т, VP. Он позволяет определить часть себестоимости единицы продукции, отнесённую к расходуемому топливу.

Проходимость ЗТМ

Проходимостью называется способность машины к перемещению в процессе выполнения работы, а также при транспортировании с одного объекта работ на другой.

Высокой проходимостью должны обладать все самоходные машины, работающие в условиях влажных и рыхлых грунтов, по пересечённой местности, по снегу, по заболоченным местам.

Проходимость характеризуется: силой тяги; удельным давлением на грунт; величиной дорожного просвета (клиренса); углом переднего и заднего свеса;

для машин с колёсным ходом – числом ведущих осей; диаметром, числом и расположением колёс; давлением в шинах и рисунком протектора; продольным и поперечным радиусами проходимости; минимальным радиусом поворота.

С увеличением удельного давления растёт сопротивление движению, что ведёт к увеличению потерь на передвижение машины.

Большинство исследований на проходимость относится к автомобилям. Но самоходные ЗТМ имеют иное назначение и ряд особенностей, присущих их рабочему процессу.

Самоходные ЗТМ, как правило, работают только на грунтах, которые хорошо поддаются резанию и перемещению, не липнут, т.е. имеют влажность менее 20%. Они прекращают работу в грунтах повышенной влажности из-за резкого снижения производительности и залипания РО и переводятся на другие участки, где имеется твёрдое основание. Вследствие этого при определении проходимости необходимо рассматривать взаимодействие колёс с грунтом, когда грунт под нагрузкой уплотняется, но бокового выпирания и интенсивного образования колеи не происходит.

Для ЗТМ основными являются критерии, которые оценивают степень реализации тягово-сцепных свойств отдельными ведущими колёсами или бортами многоколёсного движителя в течении длительной работы на грунтах, а задачами – стремление к выравниванию и более полной реализации этих свойств всеми колёсами. Важны также критерии, оценивающие потери скоростных и тяговых свойств при разных видах работ, выполняемыми этими машинами.

Для ЗТМ и в часности для автогрейдеров проходимость оценивается следующими критериями:

Для ЗТМ и в часности для автогрейдеров проходимость оценивается следующими критериями:

1. Критерием геометрической проходимости ηг – обуславливается значением переднего ψП и заднего ψЗ углов въезда; радиусов продольной r1, r2 и поперечной r3 проходимости; предельного угла бокового наклона α и дорожных просветов с.

Дорожный просвет (клиренс) – расстояние от самой нижней точки машины до поверхности дороги (0,28…0,45).

r1, r2 = 9…10 м, r3 = 1,25…1,35 м.

2. Критерием опорной поверхности ηМ – для автогрейдера не имеет большого значения, т.к. он работает после ряда машин, а грунт уплотнён ими.

Производительность возрастает на 20…24%Критерием скоростной проходимости Y.

где ηК - КПД колеса;

РК – тяговое усилие колеса (по двигателю);

РП – толкающие усилие ведущего колеса.

Т.е. Yоднозначно определяется δ, при неизменных РК и РП и прямо-пропорционален ηК; чем больше ηК, тем выше проходимость автогрейдера.

4. Средним удельным давлением на грунт (Рср).

а) для гусеничных машин

где G – масса машины, кг;

а – ширина гусеницы, см;

l – длина опорной поверхности гусеницы, см.

б) для колёсных машин

где Рв – давление воздуха в шине, кгс/см2;

к – коэффициент, учитывающий влияние жёсткости покрышек (к=1,2…1,25).

Чем меньше Рср, тем выше проходимость.

Заканчивая о проходимости можно рекомендовать для увеличения тягово-сцепных свойств автогрейдера:

1. Применение шин низкого давления;

2. Применение шин повышенной проходимости (протекторы, цепи);

3. Регулирование давление воздуха в шинах отдельных ведущих колёс (производительность возрастает на 20…24%).

Эргономические свойства и их показатели

Система человек – машина – среда (СЧМС) влияет на эксплуатационные свойства машин и, в частности, на их комплексный показатель – ПТ, которая зависит от эргономических показателей (Эргономика – наука о взаимодействии человека и машины), определяющих удобство и лёгкость управления машиной, показателей среды, в которой находится оператор (водитель), технической эстетики и показателей безопасности движения машины.

Длительная работа машины с полной П обеспечивается только тогда, когда не будут превышены возможности человека, управляющего этой машиной. Требования к конструкции машины должны учитывать анатомо-физиологические особенности человека.

Приближённо оценить удобство и лёгкость управления машиной можно следующими эргономическими показателями:

- физиологическими (силовые и скоростные возможности человека);

- психофизиологическими (возможность слуха, зрения);

- антропометрическими (компоновка рабочего места водителя);

- гигиеническими (условия жизнедеятельности и работоспособности человека в кабине).

Эти эргономические показатели должны рассматриваться в общем комплексе.

Физиологический комплексный показатель – состоит из единых показателей соответствия машины силовым, скоростным и энергетическим возможностям человека.

Для экономного расходования силы мышц и предупреждения преждевременного наступления усталости оператора необходимо организовать работу так, чтобы не выходить за пределы постоянной работоспособности, характеризуемой расходом энергии за смену.

Трудоёмкость управления работой машины можно оценить по числу включений рычагов за единицу времени, по усилиям на рычагах и длинам их хода, что определяет величину работы А, затрачиваемой на управление в единицу времени.

Трудоёмкость управления работой машины можно оценить по числу включений рычагов за единицу времени, по усилиям на рычагах и длинам их хода, что определяет величину работы А, затрачиваемой на управление в единицу времени.

где Р – усилие на рычаге, кгс;

l – длина хода рычага, см;

n – число рычагов;

m – число включений рычага.

В процессе труда за смену расходуется на производительную работу более 8400 кДж. Работа считается лёгкой, если затрачивается до 2100 кДж, средней трудности – 2100…4200 кДж, выше средней – 4200…6300 кДж, тяжёлой – 6300…8400 кДж, особо тяжёлой – 8400…10500 кДж.

Усилия, прикладываемые водителем к рычагам и педалям, должны находиться в установленных пределах. Из-за перегрузки человека П снижается, увеличивается число ошибок, снижается коэффициент использования энергоресурсов машины, возрастает процент заболеваний.

Согласно единым требованиям безопасности к конструкции С и ДМ, усилия на рычагах не должны превышать 20…60 Н, на педалях 80…120 Н.

Коэффициент напряжённости управления для водителя определяют по формулам с использованием экспериментальных значений:

где АФ - действительная работа за смену, Дж;

АН – нормированная работа за смену, Дж;

Si – среднее усилие на i -м рычаге (педали), Н;

li – путь, пройденный рычагом (педалью), м;

ni – число включений за рабочую смену;

ti – время на одно включение (выключение), с.

При нормированной работе средней трудности человек расходует 4200 кДж.

Наиболее сложно управление одноковшовым экскаватором, где приходится выполнять до 4310 включений за 1 час работы. На бульдозере 1000, на автогрейдере – 600.

Облегчение управления этими машинами может быть достигнуто путём применения пневматических, гидравлических и электрических систем управления.

Надо стремиться к уменьшению числа рукояток, усилий на их включение и уменьшение числа движений машиниста, т.е. необходимо стремиться к применению автоматического и полуавтоматического управления.

Психофизиологический комплексный показатель эргономических свойств состоит из единичных показателей соответствия машины зрительным и психофизиологическим возможностям человека.

Важным условием повышения производительности СДМ является хорошая обзорность РО и фронта работ с рабочего места водителя.

Удобство обзора зависит от конструкции кабины, площади её остекления, расположения и конструкции пульта управления и сидения машиниста.

Обзорность с рабочего места водителя рассматривается с 2-х позиций:

- на тяговом режиме с точки зрения уменьшения потерь производительности;

- на транспортном с точки зрения повышения безопасности движения.

Остеклённость кабины характеризуется коэффициентом:

где FK – площадь контура машины в плане,

FC – площадь невидимой зоны.

Хорошая обзорность, если кобз = 0,25…0,35.

При работе на бульдозере машинист в настоящее время не видит нижней части отвала, вследствие чего не может контролировать толщину срезаемой стружки и объём перемещаемого грунта. Не может он также следить и за работой лебёдки, т.к. окно в задней стенке не обеспечивает достаточного поля зрения. Поэтому целесообразно устанавливать зеркало, которое позволяет вести наблюдения за ходом зарезания отвала и наполнения его грунтом.

Антропометрические показатели характеризуют машину и элементы её конструкции, которые должны обеспечить рациональную и удобную позу, правильную осанку, оптимальное расположение рук на рычагах управления с учётом формы и массы тела человека и его частей в статике и динамике.

Этот показатель состоит из единичных показателей: соответствие машины (кабины) размерам человека, форме тела и распределению его массы.

Они определяются наложением макета человека на схему рабочего места в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Коэффициент, отражающий удобство расположения органов управления в кабине (компоновку):

где SФ – самая удачная компоновка;

где SФ – самая удачная компоновка;

SH – фактическая компоновка.

Комплексный гигиенический показатель оценивается следующими единичными показателями: вентилируемости, температуре, влажности, давления, запылённости, радиации, шума и вибрации.

Должны быть предусмотрены:

1. Нагревательные устройства (Температура не должна быть меньше 5 0С при неработающем двигателе, и температура снаружи – 60 0С. При работе температура на уровне пола должна быть не ниже 15 0С).

2. Кондиционеры.

3. Кабины с повышенной герметичностью.

4. Глушители шума от отработанных газов, улучшена звукоизоляция кабины, двигатель установлен на амортизаторы.

5. Переднее стекло должно иметь стеклоочистители и обдув тёплым воздухом зимой.

6. Кабина должна иметь виброизоляцию, специальное сидение, исключить вибрацию рычагов и педалей.

7. Доступ к механизмам и силовой установке без выхода на открытый воздух (экскаваторы, стреловые краны).

8. Прожекторы и противотуманные фары.

Коэффициент, отражающий гигиенические показатели:

где LН – самое удачное сочетание гигиенических показателей;

LФ – фактическое сочетание гигиенических показателей.

В итоге комплексный показатель эргономических свойств:

Эргономика предполагает не только приспособленность машины к человеку, но и человека к машине. Это определяется развитием навыков, совокупность которых характеризует квалификацию рабочего, от которой зависит степень реализации эксплуатационных свойств машины (расход топлива, П, надёжность и т.д.).

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 2804 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!