|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Классификация подземных вод

|

|

Подразделение подземных вод на ряд типов может быть осуществлено по различным признакам: по происхождению, условиям залегания, гидравлическим свойствам, химическому составу, возрасту и т. п. Имеется много различных систем классификации.

Подразделение подземных вод по их происхождению приведено выше. По условиям залегания выделяются три основных типа подземных вод: верховодка, грунтовые воды и напорные межопластовые, или артезианские, воды. Иногда выделяют межпластовые безнапорные воды.

Рис. 3. Схема залегания грунтовой воды и соотношение ее сверховодкой:

/ — зона аэрации; // — зона насыщения водой (грунтовая вода); /// — водоупорное ложе; IV — зона капиллярного поднятия; V — верховодка; / — песок; 2 — водонасыщенный песок; 3 — глина; 4 — тяжелый суглинок; 5 — источник; 6 — направление движения грунтовых вод; 7 — зеркало, или уровень, грунтовых вод

Верховодка. К верховодке относятся подземные воды, залегающие на небольшой глубине от поверхности земли в зоне аэрации. Отличие верховодки от грунтовых вод в основном заключается в том, что она располагается выше них и, кроме того, ограничена площадным распространением. Это периодически существующие локально развитые подземные воды, не имеющие регионально выдержанного водоупора. Они накапливаются на поверхности небольших линз или перемежающихся слоев водонепроницаемых и полупроницаемых горных пород. Таковы, например, линзы морен в флювиогляциальных отложениях, погребенные почвенные горизонты в лёссовидных суглинках, глинистые линзы в песчаном аллювии и т. п. Мощность верховодки (0,5—1, редко 2—3 м) и ее уровень подвержены значительным колебаниям, которые находятся в соответствии с климатическими изменениями. Наибольшей величины мощность верховодки достигает весной или осенью. Часто, при малом количестве осадков, верховодка совсем исчезает. Большое количество таких линз. верховодки можно наблюдать в степных районах юго-востока европейской части СССР, где они обычно локализованы под степными блюдцами и другими понижениями рельефа, развитыми на поверхности лессовидных суглинков. Местное население использует эту воду для водоснабжения.

Грунтовые воды. Грунтовые воды пользуются большим распространением. Это воды первого от поверхности постоянного водоносного горизонта, залегающего на первом более или менее выдержанном водонепроницаемом слое. Они могут накапливаться как в рыхлых пористых антропогеновых и доантропогеновых породах, так и в трещиноватых твердых горных породах. Отсутствие водоупорной кровли обусловливает питание их на всей площади распространения, или, иначе, область питания грунтовых вод совпадает с областью их распространения.

В грунтовых водах следует различать верхнюю поверхность, или зеркало грунтовых вод, и водоупорное ложе (водонепроницаемая горная порода, подстилающая грунтовые воды).Порода, насыщенная водой, называется водоносным слоем или водоносным горизонтом. Мощность водоносного слоя — расстояние от зеркала грунтовых вод до водоупорного ложа. Грунтовые воды по своим гидравлическим особенностям — безнапорные или обладающие небольшим местным напором. Уровень грунтовых вод подвержен достаточно резким колебаниям в зависимости от метеорологических условий. К зеркалу грунтовых вод примыкает капиллярная кайма, в которой поры породы лишь частично заполнены водой, поднимающейся по капиллярам.

Движение грунтовых вод. Зеркало грунтовых вод редко бывает горизонтальным. Часто оно повторяет, в несколько сглаженном виде, рельеф поверхности и имеет четко выраженный наклон в сторону пониженных мест. Происходит это вследствие того, что подземные воды находятся в непрерывном движении. Они двигаются в виде грунтового потока, подчиняясь силе тяжести, в направлении к оврагам, рекам, морям и другим понижениям рельефа, где происходит их разгрузка в виде источников. Эти области называются областями разгрузки, или областями дренирования. Грунтовые воды движутся по порам и нешироким трещинам в виде отдельных тонких струек, параллельных друг другу. Такой вид движения называется ламинарным. Скорость движения подземных вод зависит от водопроводимости горных пород, а также от гидравлического уклона зеркала воды.

Режим грунтовых вод. Уровень, количество и качество грунтовых вод с течением времени меняется. Они чувствительно реагируют на изменение внешних гидрометеорологических условий, будучи тесным образом связаны с водным режимом Земли.

Основным ведущим фактором при этом являются климатические условия и особенно количество атмосферных осадков. В многоводные годы, когда атмосферных осадков выпадает много, уровень грунтовых вод повышается, в маловодные годы, наоборот, понижается. Иногда колебания уровня имеют резко выраженный сезонный характер и в течение года достигают нескольких метров. При этих колебаниях некоторые слои пород периодически то заполняются водой, то осушаются. Таким образом, па пространстве от поверхности Земли до водоупорного ложа отчетливо выделяются 8 зоны: 1) зона аэрации, располагающаяся над уровнем грунтовых вод, она не заполнена водом, и атмосферные осадки через нее лишь просачиваются в нижележащие, зоны; 2) зона периодического насыщения водой, расположенная между минимальным уровнем подземных вод, соответствующим засушливым периодам, и наивысшим, устанавливающимся в многоводные периоды.

Рис. 4. Схема залегания и движения грунтовых вод в

междуречном массиве:

1  — песок; 2 — суглинок; 3 — минимальный уровень грунтовых вол; 4 — максимальный уровень грунтовых вод

— песок; 2 — суглинок; 3 — минимальный уровень грунтовых вол; 4 — максимальный уровень грунтовых вод

Рис. 5. Различные случаи соотношения поверхностных и

грунтовых под (но М. Л. Вевиоровской):

А—зеркало грунтового потока наклонено к реке (обратное соотношение наблюдается только в период паводков);

Б—зеркало грунтового потока наклонено от реки, питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации речных вод; 1— водопроницаемые породы; 2 — водонепроницаемые породы; 3 — уровень грунтовых вод

Эта зона характеризуется периодическим смачиванием и осушением; 3) зона полного насыщения между наинизшим уровнем грунтовых вод и водоупорным ложем (рис. 4). Вместе с изменением уровня грунтовых вод изменяется дебит источников и химический состав воды. В природных условиях наблюдается гидравлическая связь грунтовых вод с поверхностными водотоками, или водоемами (реками, озерами, и т. п.).

В районах с засушливым климатом часто наблюдается обратная картина, уровень грунтовых вод понижается от реки и, следовательно, питание их происходит речными водами (рис. 5, Б). Это имеет место у рек Амударьи и Сырдарьи и других, получающих основное питание от таяния ледников и снега в горах. При пересечении ими пустынных пространств, они теряют часть своего расхода на питание подземных вод. Следует отметить, что в настоящее время для многих районов фактором, оказывающим существенное влияние на режим грунтовых вод, является хозяйственная деятельность человека. Изменение режима грунтовых вод имеет большое практическое значение при решении ряда народнохозяйственных задач, поэтому изучению его уделяется огромное внимание. При решении вопроса о водоснабжении какого-либо населенного пункта необходимо учитывать наиболее низкое положение уровня грунтовых вод, ниже которого и следует закладывать эксплуатационные скважины и колодцы. Иначе нужно подходить к оценке изменения уровня грунтовых вод при строительстве различного рода сооружений. Здесь особое значение приобретает правильная оценка возможных повышений уровня. Всякое заключение о влиянии грунтовых вод на фундаменты сооружений должно учитывать сведения о наиболее высоком стоянии грунтовых вод для данной местности. При устройстве различных водохранилищ необходимо учитывать величину подпора грунтовых вод в берегах и его влияние па различные сооружения. В комплекс исследований подземных вод неотъемлемой частью входит изучение их режима во времени. Исследования сводятся к длительным (многолетним) стационарным наблюдениям над уровнем грунтовых вод, их температурой, химическим составом, над количеством выпадающих атмосферных осадков и температурой воздуха и над изменением уровня воды в поверхностных водоемах и реках, с которыми обычно связаны грунтовые воды. В настоящее время в различных районах СССР организованы и работают специальные, государственные режимные гидрогеологические станции и, кроме того, существует много ведомственных станций.

Рис. 6. Схема залегания межпластовых ненапорных вод:

1 — водонепроницаемые породы; 2 — водопроницаемые породы; 3 — грунтовые воды; 4 — межпластовые воды; 5 — область питания; 6 — источник

Безнапорные межпластовые воды. Помимо грунтовых вод иногда выделяются безнапорные межпластовые воды, отличающиеся от грунтовых вод тем, что находятся между двумя выдержанными ведоупорными пластами (рис.6). Питание их происходит не на всей площади распространения водоносного слоя, а только в месте выхода его на поверхность.

Обычно такие воды развиты в условиях расчлененного рельефа и залегают, выше базиса эрозии (местной гидрографической сети). «Они не заполняют полностью водоносного слоя, не имеют соприкосновения с водонепроницаемой кровлей и характеризуются свободной ненапорной поверхностью. На береговых склонах оврагов и рек часто образуются источники, или родники, при вскрытии контакта водоносных и водоупорных пород. Таким образом, межпластовые воды являются проточными и по условиям передвижения аналогичны грунтовым нисходящим водам,, подчиняющимся законам силы тяжести.

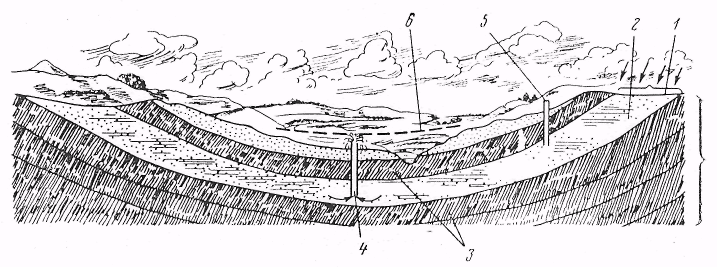

Рис. 8.7. Схема залегания артезианских вод:

1 — область питании; 2—водоносный слой; 3— одотчфоппцаеыые слон; 4 — самоизливающийся колодец; 5— колодец, в котором напорная вода не изливается; 6 — пьезометрический уровень напорных вод (рис. Н. П. Костенко)

Напорные, или артезианские, межпластовые воды. К напорным водам относятся, воды, залегающие между двумя водонепроницаемыми пластами горных пород ниже базиса эрозии.

Артезианские воды получили свое название от провинции Артуа (фр. artesien) во Франции, которая в древности называлась Артезия. Там впервые в Европе в 1226 г. при помощи трубчатых колодцев получена самоизливающаяся подземная вода.

Наиболее благоприятные условия для формирования напорных вод создаются в пределах различных прогибов земной коры, а также при моноклинальном залегании горных пород? В первом случае (рис. 8.7, 8,8, I) водоносные слои изогнуты, в виде мульды или чаши.< Областью питания подземных вод является место выхода водоносного слоя на поверхность. Атмосферные воды, поступая в водопроницаемые слои путем инфильтрации или инфлюации движутся к центральным частям мульды и заполняют весь водоносный слой, находясь под гидростатическим давлением. Если выкопать колодцы или пробурить скважины до водоносного слоя, то подземная вода после ее вскрытия поднимется на значительную высоту.

Наиболее известным и имеющим огромное значение в водоснабжении городов и селений центральной части европейской территории Союза являются М о с к о в с к п и артезианский б а с с е и н. Напорные воды приурочены здесь к трещиноватым, местами закарстован-ным известнякам и доломитам каменноугольного возраста. Общая мощность каменноугольных отложений в центральной части Московской впадкны достигает 150—320 м, а к северо-восточной части — 400 м. Напорные воды приурочены здесь к отложениям всех трех отделов — нижпекаменноуголыюму, средпекаменпоуголыюму и верхнекаменноугольному — и образуют несколько водоносных комплексов, изолированных друг от друга глинистыми слоями. Напорные воды этих горизонтов отличаются хорошими качествами и широко используются в ряде мест и в самой Москве для питьевого и промышленного водоснабжения. Области питания этих водоносных горизонтов располагаются на западе, юго-западе, юге и востоке артезианского бассейна.

27. Карстовые процессы, типы карста и его поверхностные формы

Карстовые процессы. Это процессы выщелачивания водорастворимых горных пород подземными и атмосферными видами и образования в них различных пустот. Но не все природные полости являются карстовыми. К ним, например, не относятся:

1. Раскрытые тектонические трещины;

2. Пустоты в лавовых потоках;

3. Полости в гидротермальных и пегматитовых жилах.

Карстующимися породами являются:

- известняки (порода, целиком состоящая из минерала кальцита)

- как правило, органогенного происхождения, образуются в океанах на значительных глубинах, представляют собой известковые останки морской флоры и фауны.

- мергели (известняк с глинистой составляющей более 5%);

- меловые породы (разновидность известняка из останков планктонных водорослей);

- доломиты, доломитизированные известняки (известняк с примесью минерала доломита СаMg[CO3]2);

- гипсы (порода, целиком состоящая из минерала того же названия – гипс СаSO4*2H2O);

- ангидриты (как порода состоят из минерала ангидрита (безводного гипса) CaSO4);

- соленосные толщи;

- конгломераты (окатанная галька любого состава, сцементированная известковым цементом с примесью песка. Растворяется известь, а галька выносится механически.);

- брекчии (отличается от конгломерата неокатанностью сцементированных обломков);

- песчаники (сцементированный известковым цементом песок различного состава;

- вулканические туфы (также содержат известковую составляющую, которая может легко растворяться).

Рис. 1. Схема карстовых процессов в горном массиве: 1 - карры; 2 - воронки; 3 - естественные шахты и колодцы; 4 - пещерная галерея; 5 - вертикальная пещерная полость; 6 - сталактиты; 7 - сталагмиты и сталагнат (натёчная колонна); 8 - натёчные драпировки; 9 - подземные водотоки; 10 - сифон; 11 - подземный водопад; 12 - грот с карстовым источником типа воклюз; 13 - вход в пещерную систему.

К поверхностным карстовым формам относятся карры, желоба и рвы, воронки, блюдца и западины, котловины, полья, останцы.

Среди карров в генетическом аспекте следует различать:

- Формы, возникшие на оголенной поверхности растворимой горной породы.

- Формы, образовавшиеся под почвенно-растительным покровом с последующим его удалением.

Среди карстовых воронок выделяют три основных генетических типа:

- Воронки поверхностного выщелачивания, или чисто коррозионные. образуются за счет выщелоченной на поверхности породы через подземные каналы в растворенном состоянии.

- Провальные воронки, или гравитационные.Образуются путем обвала свода подземной полости, возникшей за счет выщелачивания карстующихся пород на глубине и выноса вещества в растворенном состоянии.

- Воронки просасывания, или коррозионно-суффозионные.

Образуются путем вмывания и проседания рыхлых покровных отложений в колодцы и полости карстующегося цоколя, выноса частиц в подземные каналы и удаления через них во взмученном и взвешенном состоянии.

Распространен и переходный тип между типами 2-м и 3-м. Кроме трех основных типов и переходного могут быть отмечены еще несколько типов. Генетически близки к воронкам поверхностного выщелачивания коррозионно-эрозионные воронки, возникающие из поноров на дне логов или польев. Более редкий тип – воронки, разработанные действием восходящих источников. Блюдца, западины – это нечетко выраженные мелкие воронки.

Воронки всех генетических типов, сливаясь своими краями, образуют сдвоенные, строенные и более сложные ванны и котловины. Крупные котловины в Югославии называют увала. Выделяют два основных типа: Увала – сложные, образовавшиеся посредством слияния нескольких больших воронок (вртача), с рядом углублений на дне, и плоскодонные котловины.

Котловины могут относится к генетическим типам – поверхностного выщелачивания, провальному, просасывания, а также созданным в комбинации с другими процессами, например эрозионным. Крупные котловины поверхностного выщелачивания часто образуются за счет корродирующего действия талых вод снежных и фирновых пятен. Многие из таких котловин – наследие перигляциальных условий последней ледниковой эпохи.

Полья по своему происхождению до недавнего времени разделяли на следующие виды:

- Тектонические.

- Возникшие путем подземного механического выноса нерастворимой породы, залегающей среди карстующихся известняков или на контакте с ними.

- Образовавшиеся путем слияния группы смежных воронок и котловин (увала) при их росте в горизонтальном направлении.

- Провальные.

Крупные котловины чисто тектонического происхождения (грабены, синклинальные прогибы) нельзя считать польями. При образовании польев обязательны выщелачивание и вынос растворенного вещества через подземные каналы. Поэтому в первую группу следует включить тектонически-коррозионные и тектонически-коррозионно-эрозионные полья, к которым, вероятно, относятся большая часть крупных польев Югославии.

Широко распространены полья второго типа, к ним относятся Шаорская и Ахалсопельская котловины. Полья третьего типа обычно небольшие, неправильной лопастной формы характерные не только для карбонатного, но и для гипсового карста, встречаются даже в платформенных условиях.

Карстовые останцы характерны в основном для весьма зрелых стадий развития карста. Они многочисленны и разнообразны в быстро развивающемся соляном карсте. В карбонатном же в карсте останцы свойственны преимущественно тропическим областям, если не иметь ввиду мелкие, а также реликтовые формы, образовавшиеся в прежних тропических условиях. Для тропического карста характерны высокие и крутосклонные останцы в виде столбов, конусов, плоских башен и более мелкие конусообразные и куполовидные формы. Склоны останцов (моготе) могут быть голыми, изборожденными желобковыми каррами, либо густо одетыми древесно-кустарниковой растительностью, среди которой на оголенных отвесных скалах развиты стенные карры. В обрывистых стенах встречаются гроты, нередко со сталактитовыми занавесями. Внутри останцы бывают пронизаны пещерными ходами. Считают, что останцы образуются лишь в химически относительно чистых массивных известняках. Переход от поверхностных форм к пещерам типа гротов представляют навесы и ниши. Естественные мосты и арки чаще встречаются при обрушении потолка пещерных тоннелей, а иногда и ниш.

Среди подземных карстовых форм можно выделить карстовые колодцы и шахты, пропасти, пещеры.

Карстовые колодцы и шахты – это вертикальные или круто наклонные полости, различающиеся между собой по глубине; к шахтам относятся полости глубже 20 метров, достигающие нескольких десятков, а то и сотен метров. Полости колодцев и шахт могут быть провальными (гравитационными); гравитационно-коррозионными, образованными путем выщелачивания водой карстующейся породы по трещинам и частичных обрушений.

Карстовые пропасти представляют собой комбинации естественных шахт с горизонтальными и наклонными пещерными ходами. К ним относятся, в частности, глубочайшие карстовые полости мира, достигающие глубины 1000 метров и более.

Большинство карстовых пещер образуется при ведущей роли выщелачивания, часто при совместном действии растворения и размыва горной породы. При восходящем развитии земной коры в условиях большой мощности известняковых толщ и складчатой структуры возникают многоэтажные системы пещерных галерей. Известны значительные многоэтажные пещерные системы.

В пещерах-ледниках существуют следующие ледяные натечно-капельные и кристаллические образования:

1) Остаточные. если нерастворимая часть карбонатной породы не уносится водными потоками, а остается на месте своего образования (так называемая «глинка»), то это элювий.

2) Обвально-гравитационные. (Обвалы, глыбы, щебень.)

3) Речные отложения – аллювий, аллювиальные. (Песок, галька, гравий.)

4) Криогенные (продукты ледниковой деятельности, находятся в нижних частях нивально-коррозионных колодцев).

5) Биогенные.

6) Гуано (тропические пещеры), экскременты летучих мышей, в привходовых частях – кости упавших животных, стволы деревьев.

7) Хемогенные. Все виды натечных образований:

Сталактиты, сталагмиты, сталагнаты (сросшиеся в колонну сталактит и сталагмит), облицовка стен, занавеси, портьеры (если источник раствора не точечный, а линейный – щель), палки, пагоды, медузы, колонны, каменные плотины, каменные водопады. Все перечисленные формы имеют одно происхождение.

- Макаронины.

Если сталактит имеет сосулькообразную, коническую форму, то макаронины имеют по всей длине (до метра и более) примерно одинаковую толщину. Зерна слагающего его кальцита более крупные, полый канал в макаронине имеет диаметр до нескольких миллиметров, а у сталактита он очень тонкий. Сталагмит канала не имеет вовсе.

- Кораллиты.

Механизм их образования до конца не ясен. Вероятно, они образуются диффузией ионов из окружающих пород через водные пленки, конденсирующиеся на стенах полостей. Обычно образуются на боковых стенках и дне пещер.

- Кристалликтиты.

Пучки хорошо выраженных кристаллов кальцита (до первых см.), растущие из вершин кораллитов.

- Геликтиты.

Сталактит растет строго по вертикали, поскольку его рост контролируется силой тяжести. Рост геликтита контролируется не силой тяжести, а кристаллизационной силой. Кристалл представляет собой параллельные ряды атомов и следующий ряд подстраивается к предыдущему. Таким образом, рост происходит по оси роста кристалла, которая может быть ориентирована в пространстве как угодно.

Поэтому, направление роста геликтита также не зависит от силы тяжести. Скручивание происходит из-за примесей других атомов. Если в слое одинаковых атомов появляется чужеродный атом, то следующий слой не будет параллелен предыдущему, и направление роста кристалла изменится. Геликтит представляет из себя сросток параллельных волосовидных кристаллов кальцита или арагонита.

- Лунное молоко

Представляет из себя зародыши кристаллов кальцита, рост которых блокировался адсорбцией ионов магния поверхностью зародышей. Поэтому уже образовавшиеся микрокристаллы далее не растут. Но раствор пересыщен карбонатом кальция и последний должен выпадать в осадок. Выпадают все новые кристаллы, рост которых тут же блокируется.

- Антолиты.

Игольчатые кристаллы легкорастворимых минералов (гипс и др.) на дне высохших луж, озер. Характерны для южных, тропических пещер, где влажность не высока и возможно высыхание. В условиях Кавказа иногда встречаются на значительных глубинах, где температура может увеличиваться на 5-10 градусов. В среднем температура пород увеличивается на 1 градус на каждые 33 м. глубины.

- Пизолиты (пещерный жемчуг).

Неприкрепленная форма, округлые образования до 1-2см. в диаметре на дне подземных озер.

- Пленки, забереги, оторочки, блюдца – по берегам подземных озер.

Наряду с растворением подземные воды способны в определённых условиях выносить из горных пород твёрдые частички чисто механическим путём. Это процесс суффозии. Она особенно проявляется на выходе восходящих источников напорных вод. Вынос источником глины и песка из водоносного слоя уменьшает постепенно объём слагающей его породы и вызывает тем самым просадку и обрушение части склона, расположенной под источником.

Осевшая порода размокает и уносится водой. Постепенно над источником в склоне образуется полукруглая выемка с крутыми склонами: суффозионный цирк – обычно небольших размеров. Суффозия на выходе подземных вод является одним из существенных факторов, способствующих возникновению оползней.

Существуют следующие стадии образования пещер:

- Образование полости. Происходит чистая эрозия вместе с коррозией. Обвалы, бурные потоки воды. Натеки и кристаллические образования не встречаются. Большинство абхазских пещер находятся на этой стадии развития.

- Уменьшение притока воды, уменьшение эрозии. Вода стекает струями по стенам пещеры. Образуются крупные натеки: облицовка стен, пагоды, колонны, травертиновые плотины, каменные водопады. Много озер, пизолиты.

- Приток воды еще меньше, по каплям. Образуются макароны, тонкие сталактиты.

- Приток воды еще меньше. Вода конденсируется из воздуха. Происходит рост кораллитов благодаря диффузии. На концах кораллитов возникают кристалликтиты.

- Полное высыхание пещеры. Карст стареет. Реликтовый карст. Пещеры Крыма в большинстве своем находятся на этой стадии развития.

Перечисленные пять стадий могут повторяться. Известны пещеры, где прошло шесть полных циклов. Какие-то стадии могут выпадать, развитие может остановиться на каком-то этапе.

Интенсивность карстообразования зависит от следующих факторов:

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 2053 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!