|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

А — теоретическая кривая, б — по данным фактических измерений

|

|

Известно, что после пуска возмущающей скважины с постоянным дебитом уровень (забойное давление) в наблюдательной (реагирующей) скважине остается вначале практически неподвижным. Затем начинает обнаруживаться сначала медленное, а потом все более ускоренное понижение уровня (давления) в реагирующей скважине. В некоторый момент времени t темп снижения уровня (падения давления) достигает максимальной величины, после чего непрерывно уменьшается. На графике понижения уровня (давления) во времени (рис. 17) обнаруживается характерная точка перегиба А, соответствующая моменту максимальной скорости падения давления в пласте. Это обстоятельство может быть использовано для определения коэффициента пьезопроводности по графику S = f(t) понижения уровня в наблюдательной скважине.

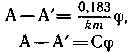

В. Н. Щелкачевым доказано, что для точки перегиба на графике (см. рис. 17, а) справедливо следующее равенство:

4at = r2, (22)

где г — расстояние от возмущающей до реагирующей скважины. Отсюда a = r2/4t. При проведении тщательных и систематических измерений уровня или давления (пластового или избыточного на устье) точку перегиба можно установить достаточно точно (см. рис. 17,6). Зависимость (22) может быть использована для решения обратной задачи — определения необходимой продолжительности откачек из куста скважин в зависимости от положения центральной и наблюдательной скважин (табл. 20).

Таблица 20

Продолжительность откачки (сут) из центральной скважины с постоянным дебитом до момента достижения максимальной скорости понижения уровня в наблюдательных скважинах в зависимости от коэффициента пьезопроводности

| Расстояние между центральной и наблюдательной скважинами, м | Коэффициент пьезопроводности, м2/сут | |||||

| 103 | 5-103 | 104 | 5-104 | 105 | 5-105 | |

| 10,0 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 0,1 | 0,02 | |

| 22,5 | 4,5 | 2,2 | 0,5 | 0,2 | 0,04 | |

| 62,5 | 12,5 | 6,3 | 1,2 | 0,6 | 0,12 | |

| 140,5 | 28,1 | 14,0 | 2,8 | 1,4 | 0,28 | |

| 250,0 | 50,0 | 25,0 | 5,0 | 2,5 | 0,50 | |

| 562,5 | 112,5 | 56,2 | 11,3 | 5,6 | 1,12 | |

| 2,0 | ||||||

| — | 312,5 | 156,2 | 31,2 | 15,6 | 3,1 | |

| — | 62,5 | 12,5 | ||||

| — | — |

Выше рассмотрены методы определения коэффициента пьезопроводности по данным наблюдений за понижением уровней или давлений в наблюдательных скважинах при откачках из центральных (возбуждающих). Однако при разведке глубоких подземных вод вследствие больших глубин и значительной стоимости скважин устройство специальных опытных кустов не всегда целесообразно. Кроме того, близкое расположение разведочных скважин друг к другу ограничивает возможности их полного использования для последующей эксплуатации. При проведении кустовых откачек из скважин, расположенных на большом удалении одна от другой, значительно возрастает необходимое время опытных откачек (см. табл. 20). Поэтому большой практический интерес представляют методы определения коэффициента пьезопроводности по результатам откачек из одиночных скважин.

В работе [20] изложен метод, основанный на сопоставлении и использовании результатов определения коэффициентов пьезопроводности по данным кустовых и одиночных откачек. Известно, что одним из факторов, затрудняющих определение коэффициента пьезопроводности, является так называемый «скин-эффект», характеризующий изменение водовмещающих пород в призабойной зоне скважин в процессе бурения и откачек. Такие изменения вызывают дополнительные фильтрационные сопротивления, которые влияют на абсолютные понижения уровней (давлений), но не могут быть определены и учтены в процессе опытных откачек из центральных или одиночных скважин. С учетом этих дополнительных фильтрационных сопротивлений для совершенных по степени и характеру вскрытия пласта скважин суммарная величина понижения уровня выражается формулой

(23)

(23)

где Sn — полное понижение уровня; гс, — приведенный радиус эквивалентной совершенной скважины; ф — дополнительное сопротивление (фактор повреждения, по Л. В. Боревскому) пласта в призабойной зоне, возникающее в результате изменения фильтрационных свойств пород вблизи стенок скважины.

Если величина ф положительная, то фильтрационные свойства пород в призабойной зоне хуже, чем в остальной части пласта, и наоборот. В сходных гидрогеологических условиях (например, в пределах разведуемого эксплуатационного участка глубоких подземных вод) при одинаковом способе бурения в начальный период опытных откачек значения дополнительного сопротивления ф должны быть близкими во всех скважинах. Это обстоятельство можно использовать для определения коэффициента пьезопроводности по результатам исследования одиночных скважин.

Согласно формулам (6) и (10), величина А (см. рис. 12), отсекаемая усредняющей кривой преобразованного графика S — lgt, равна

(24)

(24)

Определив а по результатам наблюдений за реагирующей скважиной, расчетом определяются А', отсекаемая на оси S графика S — lgf при дополнительных сопротивлениях, равных 0 (ф=0):

(25)

(25)

Вычитая равенство (25) из равенства (24), получим

откуда

или

Таким образом, имея данные опытной кустовой откачки и определив для сравнительно однородного участка среднее значение величины ф, можно использовать ее для нахождения коэффициента пьезопро-водности по результатам одиночных откачек из скважин:

lg a = 2 lgr — 0,35+ А/С — ф.

Представляет интерес способ определения коэффициента пьезо-проводности по данным одиночных откачек из скважин, предложенный А. Г. Арье. Сущность его заключается в изучении зависимости между дебитом и понижением уровня, отражающей несовершенство скважины, при проведении серии кратковременных одиночных откачек. В целях исключения влияния возможного изменения при откачках разной производительности рабочей мощности пласта (что имеет место при наличии в разрезе пород разной проницаемости) автор способа рекомендует определять показатель интенсивности работы скважины, представляющий собой произведение понижения уровня 5 при заданном дебите Q скважины на водопроводимость km, определенную при том же дебите. Понижение уровня выбирается на один и тот же период времени от начала каждой из кратковременных откачек.

В результате опытных работ устанавливаются зависимости (рис. 18) kmS = f(Q) и km — f(Q). Имеется в виду, что касательная К к кривой km = f(Q) характеризует эту зависимость при отсутствии гидравлических сопротивлений, т. е. при С=0. Сравнивая значение произведения (kmS)ф, полученное в процессе продолжительной откачки при дебите скважины Q, с тем же произведением, полученным без учета гидравлических сопротивлений, (kmS) „, определяют показатель гидродинамического несовершества скважины С:

Коэффициент пьезопроводности при известном С определяется без особых трудностей.

К недостаткам способа А. Г. Арье следует отнести невозможность дифференциации технических и гидравлических факторов несовершенства скважин, а также отсутствие каких-либо рекомендаций по длительности проведения «продолжительной» одиночной откачки. Способ не исключает влияния на точность определения пьезопроводности граничных условий пласта, которые могут проявиться при проведении достаточно продолжительных откачек.

Рис. 18. Графики km = f(Q) и km S = f(Q) при серии кратковременных откачек. По А. Г. Арье

Выше рассмотрены общие методы оценки расчетных гидрогеологических параметров по результатам опытных работ на скважинах в случаях, отвечающих условиям напорной фильтрации жидкости в бесконечном в плане пласте. На практике интерпретация результатов опытных работ и, следовательно, правильная оценка расчетных параметров осложняются влиянием природных гидрогеологических факторов и тех, которые обусловлены техническими условиями проведения опытных работ я спецификой подземных вод глубоких горизонтов.

К числу первых относится влияние граничных условий по простиранию водоносных горизонтов и в разрезе вскрываемых скважинами пород. Оно может проявляться в случаях близости опытных скважин к экранирующим или водопроводящим тектоническим нарушениям, зонам выклинивания или фациального замещения водоносных отложений; в случае гидравлической взаимосвязи занимающих разное положение в разрезе водоносных горизонтов. При правильно поставленных гидрогеологических опытах такие факторы выявляются и учитываются путем корректной интерпретации полученных результатов. Методика расчета гидрогеологических параметров для таких случаев достаточно полно рассмотрена в специальной литературе, в частности, в работе [9].

Вторая группа факторов связана с гидравлическим несовер-Эгенством глубоких скважин, особенностями проведения в этих скважинах опытных гидрогеологических исследований и влиянием Некоторых параметров откачки (например, дебитов), а также температур и газового фактора на точность определения понижений Динамических уровней. Влияние и способы учета этих факторов рассматриваются ниже.

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 574 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!