|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

А.К.Ларионов

|

|

0000000000

оооо

Упражнение 3

Цель. Уметь моделировать ситуацию задачи, воспринятой «на слух».

Материалы. Счетные палочки.

Задание.

А. На дворе гуляли 3 курицы. Положите перед собой на столе столько палочек, сколько у них ног. Сосчитайте, сколько ног?

Б. Потом на двор вышли кошка и собака. Положите столько папочек, сколько у них ног. Сколько ног у кошки, у собаки? Сосчитайте, сколько ног на дворе.

В. А потом к ним в гости пришел слон. Добавьте столько палочек, сколько ног у слона. Сколько теперь ног на дворе?

Г. К обеду в гости пришел удав. Сколько теперь ног на дворе? (Ног осталось столько же, сколько было, потому что у удава нет ног.)

Упражнение 4

Цель. Повторить состав однозначных чисел в процессе моделирования ситуации задачи.

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольни

Материалы. «Дидактический набор» или набор «Учись считать».

Способ выполнения. Все задания дети моделируют фигурками из набора и отвечают на вопросы, ориентируясь на свою модель.

Задание. Мартышка наводила в доме порядок и расставляла на окнах цветы. В комнате два окна.

А. Как она могла расставить 4 горшка? (1 и 3, 2 и 2, 3 и 1, 4 и О.)

Б. Как она могла расставить 6 горшков на 2 окна поровну? Сколько на каждом?

В. Один горшок она уронила за окно. Сколько их осталось? (5) Как расставить оставшиеся горшки на два окна поровну? {Нельзя, один лишний.)

Упражнение 5

Цель. Моделировать ситуацию задачи на схеме. Материалы. Рисунок на доске или схема из карточек и стрелок на фланелеграфе. Задание.

У Мартышки день рождения. Чтобы не забыть, что нужно сделать, она попросила Попугая нарисовать ей план — что поставить на стол. Попугай нарисовал такой план:

| <С2 |

Упражнение 6

Цель. Моделировать ситуацию задачи на схеме. Материалы. Рисунок на доске или схема из карточек и стрелок на фланелеграфе. Задание.

Пришли гости — Удав и Слоненок. А потом с чашками кое-что произошло. Попугай нарисовал такую картинку:

|

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач

Что могло произойти, что тут изображено? (Было 4 чашки. Две чашки унесли на кухню, две — осталось. Или: две — разбили, две — осталось.)

Примечание. Легко видеть, что стрелки на схеме моделируют направление и вид действия. Сходящиеся стрелки моделируют объединение, дети их обычно так и воспринимают. Расходящиеся стрелки — удаление части. На данной схеме не задано однозначно, какая часть удалена, а какая оставлена. Пока это несущественно. В дальнейшем, когда один из элементов схемы заменится на знак вопроса, т. е. произойдет переход к структуре «задача», станет однозначно понятно, что удалили и что надо найти.

Направление движения стрелок полезно показать руками, чтобы дети осознавали смысл схемы, моделируя ее через собственную кинестетику (движения рук).

Упражнение 7

Цель. Закреплять умение составлять схему ситуации. Материалы. Фланелеграф, карточки с цифрами и стрелки из бархатной бумаги.

Способ выполнения. Дети составляют сюжетный рассказ и изображают его с помощью схемы.

Задание. Составить схему по этим картинкам:

Как обозначить на схеме, что здесь произошло?

Рассказ может быть, например, таким: «Было 3 яблока и 2 яблока в двух вазах. Их сложили в одну вазу. В ней стало 5 яблок». Схема выглядит следующим образом:

Примечание. Педагог обращает внимание на то, что это пока не задача, а рассказ с числами. Нет нужды вводить в такой рассказ вопрос.

Упражнение 8

Цель. Составлять рассказ по схеме (задание обратное предыдущему). Материалы. Фланелеграф, карточки с цифрами, стрелки.

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольников.

|

. Рассказ может быть, например, таким: У Мартышки было 5 горшко с цветами. Один она уронила за окно. Осталось 4.

Другой вариант: У Мартышки было 5 бананов. 4 она съела, а одни угостила Слоненка.

Упражнение 9

Цель. Закреплять умение составлять выражения и схемы по рисунку. Материалы. Рисунки ситуаций задач.

Задание. Составить записи по рисункам и рассказы по картинкам. Ко всем рисункам можно составлять схемы.

Занятие 2

Тема занятия. Математическое выражение.

Цель занятия. Учить детей строить различные модели математического выражения (предметные и схематические).

Упражнение 1. Игра «Внимание»,

Цель. Уметь концентрировать внимание.

Материалы. Фланелеграф, несколько карточек с изображениями фигур, знаков, букв и др. (5-8-9 шт.).

Способ выполнения. Дети закрывают глаза, педагог меняет ситуацию: убирает или добавляет фигурки, меняет их местами и т. п.

Задание. Дети должны заметить изменения и описать их словами.

В процессе выполнения упражнения, используя этот же набор фигур, педагог может организовать упражнение в прямом и обратном количественном и порядковом счете, а также упражнения вида: назовите пятую справа фигурку, покажите на своей карточке седьмое слева число, расскажите, что вы о нем знаете и т. п.

Упражнение 2

Цель. Закреплять умение составлять выражения по предметной модели ситуации.

178 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольников...

Упражнение 3

Цель. Учить соотносить схематическую и символическую (математическое выражение) модель ситуации.

Материалы. На доске или фланелеграфе заранее сложено несколько схем.

Способ выполнения. Дети выбирают схемы, соответствующие выражениям из предыдущего упражнения.

Задание. Выбрать из данных схем подходящую к первому выражению, объяснить свой выбор и зарисовать ее в тетради (дети рисуют простым карандашом «от руки»).

Примечание. Критерий выбора — направление стрелок. К сумме подходит первая и вторая схема, остальные три подходят только к разности. Последовательность действий следующая: сначала выбирается нужная по структуре схема. Затем в нее вставляются исходные числа: пустые карточки просто заменяются на карточки с цифрами. Последним заполняется «окошко», в котором надо подсчитать результат.

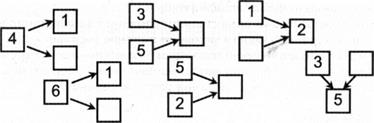

Например. Для выражения 6 + 2 подходит первая схема:

В ней стрелки показывают, что два числа надо соединить, собрать вместе, сложить. Чтобы заполнить последнее окошко, надо сосчитать фигурки. Их 8. Значит:

1мГ

|

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач

Для выражения 7-1 подходит третья схема. Стрелки показывают, что надо что-то отделить, убрать, отнять. Отнимали от 7, значит:

Чтобы заполнить третье окошко, надо сосчитать, сколько кружков осталось. Их 6. Значит,

^0

Педагог помогает детям сформулировать объяснение. Подсказывает правильные термины: сумма, складывать, отнять, вычесть, разность.

Упражнение 4

Цель. Учить детей соотносить сюжетный рассказ со схемой. Материалы. Рисунок на доске или схема на фланелеграфе. Задание. Составить рассказы по схемам:

2\

Если дети затрудняются в выборе сюжета, педагог подсказывает им: про Мартышку, про магазин, про кукол и т. п. Используя карточки с цифрами, дети заполняют окошки.

Примечание. Данные упражнения легко осваиваются детьми и выполняются без всякого труда, поскольку воспринимаются как игра.

Упражнение 5

Цель. Закреплять умение соотносить сюжетный рассказ со схемой. Материалы. Рисунки ситуаций задач.

Задание. Составлять записи по рисункам и уметь рассказывать по картинкам. Ко всем рисункам можно составлять схемы.

180 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольни

Занятие 3

Тема занятия. Математическое равенство.

Цель занятия. Обобщать представление о смысле знака равенст Познакомить со знаком сравнения и неравенством.

Упражнение 1

Цель. Уметь быть внимательным, тренировать наблюдательность, рай вивать умение анализировать.

Материалы. Рисунок на доске. Х'^ч^чЗ

Задание. Какие фигуры вы видите на рисунке? Сколько треугольников спряталось в рисунке?

Упражнение 2

Цель. Учить детей соотносить сюжетный рассказ со схемой. Материалы. Рисунки на доске или модели на фланелеграфе.

|

Задание. На полянке расцвело 6 ромашек

— Девочка сорвала 2 ромашки, осталось 4. Составьте выражение (6 -

— Какая схема из этих двух подходит к этому выражению?

Как ее заполнить?

— Что означает число 6 в схеме? (Эти ромашки были сначала.) Что означает число 2? (Эти ромашки сорвали.) Что означает число 4? (Эти ро- I машки остались.) Сравните запись 6 - 2 и схему. (В записи не обозначено число 4.)

— В схеме мы обозначили число оставшихся ромашек, а в записи выражения — не обозначили. Можно продолжить эту запись и обозначить число оставшихся ромашек, для этого используют специальный знак. Его называют «знак равенства». Пишут так: 6-2 = 4.

— Говорят так: от 6 отнять 2 равняется 4.

— Всю эту запись целиком называют: «равенство» — по имени знака равенства, который в ней использован.

— Послушайте рассказ: на ветке сидели 3 воробья и 2 голубя. Составьте выражение (3+2). Сосчитайте на пальцах, сколько всего птиц? Дополните

|

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач

запись до равенства (3 + 2 = 5). Прочитайте ее. (КЗ прибавить 2равняется 5.)

Упражнение 3

Цель. Закреплять представление о равенстве. Познакомить с понятиями верное и неверное равенство.

Материалы. Лист на печатной основе.

Способ выполнения. Работа на печатном листе.

Задание.

А. Среди выражений 4 + 1; 3 - 1 =2; 5 + 2 = 6; 7-1 подчеркните все равенства красным карандашом. Все ли они верные? Как вы понимаете это слово? Почему равенство 5 + 2 = 6 — неверное? Исправьте ошибки (зачеркните неверный ответ и напишите рядом верный). Проверьте себя на пальцах или на палочках.

Б. Вставьте число в пропуски так, чтобы равенство было верным:

2 +...=3 3 +... = 5 2+...=6

5-...=4 4-... = 2 5+...=6

В. Вставьте нужное число в схему, чтобы она была верной:

Упражнение 4

Цель. Знакомить со знаком сравнения. Материалы. Счетные палочки.

Задание. Назвать два любых соседних числа. На сколько отличаются два соседних числа? (На 1.) Докажите это: постройте на палочках модели двух соседних чисел (любых, каждый свою пару). Разложите палочки так, чтобы я сразу увидела, что одно больше другого на 1.

— Для того чтобы записать в тетради, что одно число больше другого, используют специальный значок — знак сравнения: < — острым концом этот знак всегда показывает на то число, которое меньше.

182 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольников...

Педагог предлагает детям выходить к фланелеграфу и сравнивать любые предлагаемые ими числа. Для моделирования знака сравнения используют две маленькие полоски бархатной бумаги.

При этом педагог показывает детям возможность двух прочтений знака без изменения его положения:

— Запись 6 < 8 можно прочитать: шесть меньше восьми или восемь больше шести.

Упражнение 5

Цель. Учить сравнивать числа с использованием знака сравнения.

Способ выполнения. Предыдущее задание выполняется в обратной последовательности: сначала ставится знак, а дети должны подобрать соответствующую пару чисел:...>... и...<...

Упражнение 6

Цель. Обучать постановке знака сравнения между выражениями. Материалы. Рисунок на доске или карточки с цифрами и фланелеграф. Способ выполнения. Педагог организует беседу. Вариант беседы.

— Мы сравнивали числа, используя знак сравнения. Как вы думаете, можно ли использовать этот знак для сравнения числа и выражения? Педагог составлет на фланелеграфе запись: 4+1... 4.

Чтобы поставить знак равенства или сравнения в записях такого вида, необходимо сравнить число и численное значение выражения. При этом в данном случае его не нужно подсчитывать, достаточно сослаться на то, что сумма 4 и 1 будет больше, чем только одно число 4. Воспитатель знакомит детей с названием записи такого вида: неравенство.

Упражнение 7

Цель. Закрепление умения сравнивать выражения и записывать результат с помощью знака.

Задание. Сравнить числа и выражения. (Используются задания на сравнение чисел и выражений.)

Занятие 4

Тема занятия. Задача.

Цель занятия. Знакомить с понятием «задача». Упражнение 1

Цель. Формировать умение различать выражения с разными знаками действий (умственная операция классификация). Знакомить с названиями выражений.

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач 183

Материалы. На фланелеграфе или на доске карточки с записями. Задание. Разделить на две группы эти записи:

3+2 6-2 3-1 2+3

7-1 5-2 4+2 6-3

Способ выполнения. Таблички с записями дети сортируют в зависимости от того, стоит там знак «+» или знак «-».

3+2 7-1

4+2 6-2

2+3 5-2

3-1 6-3

— Как назвать выражения в первом столбике? Во втором?

Эти названия дети еще не знают и обычно предлагают названия, связанные со знаками сложения и вычитания: «складывание», «вычитание», «отнимание». Педагог сообщает новые слова: сумма и разность.

Упражнение 2

Цель. Формировать вычислительные умения.

Материалы. Печатные листы с теми же записями и в том же порядке, как на доске.

Задание. Найти ответ и записать его, дополнив запись до равенства. Результаты обсуждаются и проверяются на палочках, на пальцах.

Упражнение 3

Цель. Закреплять умение составлять рассказ по схеме. Материалы. Рисунок на доске или схема на фланелеграфе. Задание. Составить рассказ по схеме:

Упражнение 4

Цель. Знакомить со схемой задачи.

Материалы. Рисунок на доске или схема на фланелеграфе.

— Чем этот рассказ будет отличаться от предыдущего? (В схеме есть знак вопроса, значит, заканчивать рассказ надо вопросом.)

Педагог сообщает, что рассказ, заканчивающийся вопросом, отвечая на который, надо выполнить какое-то действие (прибавить или отнять), называется задачей.

Примечание. Данное определение весьма приблизительно сформулировано в понятной детям форме и не предназначено для заучивания.

Упражнение 5

Цель. Уточнять правильное понимание особенностей задачи. Способ выполнения. Педагог организует беседу. Вариант беседы.

—То, что рассказал Ваня, — это задача. Можем мы ответить на ее вопрос? (Да.) То, что рассказала Таня —- это задача. Можем мы ответить на ее вопрос? (Да.)

—А теперь послушайте меня и скажите, можно ли назвать задачей фразу: «Два конца, два кольца — посередине гвоздик». Что это? (Это не задача, а загадка.)

—Чем отличается задача от загадки? (В загадке надо догадаться, а в задаче — выполнить действие.)

—Хорошо, тогда придумайте задачу вы. (Обсуждается вариант, предлагаемый детьми. Отвечаем на вопрос.)

—А кто знает загадку с числами?

— Послушайте меня: У стола 4 ножки, по 2 с каждой стороны, Но сапожки и калошки этим ножкам не нужны.

Это — задача? (Нет, это стишок, в котором нет вопроса.)

— Послушайте еще: Два березовых коня По снегам несут меня. Кони эти рыжи,

А зовут их... (Лыжи! Это не задача, а загадка.)

— Чем же задача отличается от загадки?

|

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач

Педагог подводит детей к пониманию того, что в задаче предлагается проблемная ситуация, для разрешения которой надо выбрать арифметическое действие и затем, выполнив его, ответить на вопрос.

Упражнение 6

Цель. Уточнять представление о признаках задачи. Материалы. Коробка с красными и зелеными карандашами. Способ выполнения. Беседа, сопровождаемая предметными действиями.

Вариант беседы.

— Послушайте такую задачу: Мальчик положил в коробку красные и зеленые карандаши. Сколько там карандашей? (На этот вопрос ответить нельзя. Надо знать, сколько было красных и зеленых карандашей.)

Педагог приглашает ребенка к столу, дает ему пустую коробку и карандаши. На глазах у детей он отсчитывает: кладу 5 красных (кладет их в коробку, и они детям уже не видны) и 2 зеленых карандаша (кладет их в ту же коробку и закрывает ее).

— Кто составит схему?

Дети составляют схему на фланелеграфе, используя карточки с числами и стрелки:

— Почему стрелки сходятся вместе? (Все карандаши в одной коробке.) Что на схеме обозначает коробку с карандашами? (Кружок со знаком «?») Как составить выражение по этой схеме? Какой знак,«+» или«-», нужно использовать? (Знак «+», так как все карандаши вместе в одной коробке. Запись: 5 + 2.)

— Какой же вопрос в задаче? (Сколько карандашей в коробке?) Можно ли на него ответить? Сосчитайте. Дополните запись до равенства: 5 + 2 = 7.

— Проверим, правильно ли мы нашли ответ.

— Петя, иди посчитай карандаши в коробке. Сколько их? (7) Правильно мы решили задачу? (Да.)

— Если бы я спросила: «Какие карандаши в коробке?», а не «Сколько карандашей в коробке?», тогда получилась бы задача? Почему нет? (Чтобы ответить на первый вопрос, не надо выполнять действие.)

Примечание. Конечно, дети не смогут так четко сразу обосновать ответ, педагог помогает им наводящими вопросами.

186 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольни

Упражнение 7

Цель. Закреплять умение составлять разные выражения к одной к л тинке и объяснять их.

| ООО |

3 + 2 3-2 5-3

2+3 5-2 5+1

4+1 4-1 4+2

Задание. Из данных записей выбрать те, что подходят к картинке. Обь* яснить свой выбор.

Примечание. Дети легко выбирают и объясняют записи 3 + 2 и 2 + 3 (два треугольника и три кружка), но выбор записи 5 - 2 и 5 — 3 иногда приходится подсказать: всего 5 фигур, из них 2 треугольника и т. п.

Занятие 5

Тема занятия. Задача.

Цель занятия. Учить детей составлять схему и запись решения простой задачи на нахождение суммы и остатка.

Упражнение 1

Цель. Уточнять представление о признаках задачи. Способ выполнения. Беседа с учащимися. Вариант беседы. Педагог читает детям тексты:

У стола четыре ножки.

Ну, а сколько лап у кошки?

Столько ж, сколько у кота,

Все четыре — мягкота.

— Это — задача? (Это — стишок.) Этот конь не ест овса, Вместо ног два колеса.

Сядь верхом и мчись на нем, Только лучше правь рулем!

— Это — задача? (Это — загадка. Велосипед.) Стала курица считать

Маленьких цыпляток: Желтых — пять И черных — пять...

— Закончите стишок так, чтобы получилась задача. Как ответить на вопрос задачи? Составьте равенство в наборном полотне. Проверьте ответ на палочках.

ШШШШШШ "ШИШ

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач 187

Упражнение 2

Цель. Учить составлять схему задачи.

Материалы. Фланелеграф, карточки с цифрами и стрелки, счетные палочки, касса цифр (наборное полотно).

Способ выполнения. Беседа, сопровождаемая составлением схем. Вариант беседы.

— Мартышка нашла на грядке 4 спелых клубники и 2 зеленых. Поделилась она с Попугаем? Это задача? (Это не задача, так как мы не можем ответить на вопрос, выполнив какое-то действие.)

— Измените вопрос так, чтобы получилась задача. (Сколько ягод она нашла?)

— Составьте схему на фланелеграфе.

— Составьте выражение в наборном полотне. Почему вы взяли знак сложения? Найдите ответ и проверьте его на папочках.

Упражнение 3

Цель. Учить состалять схему задачи.

Вариант беседы. Удав нюхал цветы на поляне. Всего там расцвело 7 цветов. Пришел Слоненок и нечаянно наступил на один цветок. Сколько цветов теперь сможет понюхать Слоненок?

— Это задача? (Да.) Составьте схему на фланелеграфе:

— Составьте запись в наборном полотне. Почему надо отнимать 1? (Слоненок наступил, поэтому цветов стало меньше. Стрелкой показали, что один цветок из семи пропал.) Найдите ответ.

Упражнение 4

Цель. Учить анализировать текст задачи. Способ выполнения. Беседа.

Вариант беседы. У Мартышки 3 банана. Если она поделится с Попугаем, сколько достанется каждому? (Здесь разные ответы: 2 и 1, а если «по-честному», то 1 и еще половинка). Это задача? (Задача, но в ней не хватает данных, чтобы получить точный ответ.)

— А если Удав тоже захочет получить банан, тогда по скольку достанется каждому? (Тогда всем по 1, потому что их трое и бананов — 3.) Будет ли этот ответ единственным? (Если делить честно, то единственный.)

188 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольник!»

Упражнение 5

Цель. Учить анализировать числовые данные задачи. Материалы. Фланелеграф, бумажные модели предметов, счетные пи.почки.

Способ выполнения. Беседа, сопровождаемая предметными деи< I

ВИЯМИ.

Вариант беседы. Педагог выставляет на фланелеграф изображении 6 бананов.

— А если у Мартышки 6 бананов и она поделится с Попугаем, то ско/и, ко каждому может достаться?

Дети выходят к фланелеграфу и раскладывают бананы, повторяя оо| став числа 6 (5 и 1, 2 и 4, 3 и 3).

— А если делить по-честному? (3 и 3). А если еще Слоненку оставин. и всем поровну? (2, 2 и 2)

— А если Удав тоже захочет банан, тогда что делать, как делить поров«ну? (Всем по одному, а оставшиеся 2 банана разрезать пополам и всей дать еще по половинке.) Сколько же будет у каждого? (7 и еще половинка,)

Примечание. Эти рассуждения надо обязательно сопровождать практической работой. Удобно использовать спички со снятой головкой, так как их не жалко ломать при делении пополам и распределении половин. Такие задания являются пропедевтикой (подготовкой восприятия) понятий: деление с остатком и без остатка, дробь и доля.

Упражнение 6

Цель. Закреплять вычислительные умения и умения переводить рисованную модель в символическую.

Материалы. Печатный лист с заданиями.

Способ выполнения. Работа с печатным листом.

Задание. Дополнить записи, чтобы равенства стали верными:

1 +...=3 3 +...=4...+6 = 7

4-1 =... 5-1 =......-1 = 1

0 + 2 =.... 8-... = 7 5+... = 5

Примечание. Все равенства дети дополняют, используя присчитывание или отсчитывание и свойства нуля.

Задание. Подчеркнуть запись, соответствующую рисунку:

|

4-1 3+1 3-1

2 + 2 4-2 4-3

Задание. Нарисовать к каждой записи картинку по образцу:

|

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач

|  |

8 + 2= 10

оооооооо

|  |

8+ 1 + 1 =...

В заключение приведем пример занятия по ознакомлению детей с нестандартными текстами задач.

Занятие 6

Тема занятия. Задачи с излишком и недостатком данных. Косвенные задачи.

Цель занятия. Подготовить детей к восприятию нестандартных задач.

Примечание. Косвенными называют задачи, в которых слова противоречат смыслу действий, которые нужно выполнить, т. е., например, «съели», а нужно складывать и т. п.

Упражнение 1

Цель. Актуализировать знания детей о временах года и названиях месяцев, днях недели, календаре.

Материалы. Большой календарь. Чтобы детям легче было находить нужные месяцы, возле каждого можно приклеить картинки из старых настенных календарей, помогающие визуально найти нужное время года и нужный месяц.

Способ выполнения. Работа с календарем.

Задания. Какой сегодня день? Какое число? Какой месяц? Найдите его на календаре.

— Какой месяц следующий? Какое время года начнется? Какое закончится? Каким днем недели является 1 июля? 1 июня? 1 августа? 1 сентября? 31 декабря? Какой по счету месяц — декабрь?

Упражнение 2

Цель. Уточнять представление о задаче. Материалы. Календарь. Способ выполнения. Беседа. Вариант беседы.

— Мартышка насчитала в ноябре 4 субботы, а воскресений — на 1 больше. Сколько было воскресений?

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольников

— Можно назвать это задачей? (Да.) Выложите столько зеленых пал»ии. сколько было суббот, а красных палочек столько, сколько было воскресений Сколько воскресений? (5) Почему 5? (Потому, что на 1 больше, чем суббот.)

Упражнение 3

Цель. Уточнять представление о задаче. Материалы. Счетные палочки.

Задание. Мартышка насчитала 4 субботы и 5 воскресений в ноябре, Поставьте вопрос, чтобы получилась задача. (Сколько выходных в ноябре?) Ответьте на вопрос. Проверьте себя на палочках.

Упражнение 4

Цель. Знакомить с нестандартными текстами задач. Задания.

А. Попугай сказал Мартышке: «У меня есть бананы. Два я съем, а оставшийся банан отдам тебе. Угадай, сколько у меня бананов?»

— Как составить запись решения к этой задаче?

Задачу полезно разыграть: педагог за Попугая прячет за спиной «бананы», не позволяя детям сосчитать исходное количество. Два банана отдаются одному ребенку, теперь их можно сосчитать. У педагога остается один банан.

— Что надо сделать, чтобы узнать, сколько бананов было сначала? (Нужно их сложить, тогда узнаем, сколько их было сначала.)

Запись: 2 + 1=3.

Б. У мухи 6 ног, а у слона — 4. У кого больше? На сколько?

— Поставьте красных палочек столько, сколько ног у мухи, а зеленых столько, сколько ног у слона. Какой ответ у задачи? У кого ног меньше? На сколько? У кого ног больше? На сколько?

Запись к этой задаче составлять не надо, поскольку задача решена пересчетом.

Примечание. Такой способ решения задач на разностное сравнение на данном этапе достаточен. Базой для их решения служит умение сравнивать множества способом взаимно однозначного соответствия. Запись решения этого типа задач (запись действия) дети освоят во 2 полугодии 1 класса четырехлетней начальной школы (в традиционной прграмме). Задачи этого типа следует рассматривать только после длительного и хорошо организованного пропедевтического периода, поскольку обе формулировки вопроса «на сколько больше» и «на сколько меньше» предполагают действие вычитания в решении задачи. Для осознания этого факта ребенок должен опираться на правильную модель ситуации.

Лекция 11. Подготовка дошкольников к обучению решению задач 191

В. На блюде лежат 10 апельсинов. (Модель блюда и апельсинов на столе у педагога.) Незнайка съел 3 апельсина (кто-то из детей ассистирует педагогу, складывая в корзинку «съеденные» апельсины, чтобы ответ не мог быть получен пересчетом). Гунька съел 4 апельсина. Сколько апельсинов они съели?

— Как это узнать? Составьте запись в кассе. Помните, сколько апельсинов съел каждый? Сколько апельсинов они съели вместе?

Педагог дает детям возможность самостоятельно составить запись решения, а затем проводит анализ результатов.

— Почему выбрали действие сложения? (Все «съеденные» апельсины лежат в корзине, это помогает детям правильно выбрать действие.) Что означает каждое число в записи? Какое число в условии задачи вам не понадобилось для ее решения? (10)

— Можно ли так поставить вопрос к этой задаче, чтобы это число понадобилось для решения? (Сколько апельсинов осталось?)

— Какое действие нужно выполнить для ответа на этот вопрос? Запишите его. (10-6 = 4)

Примечание. Задачи такого вида называют задачами с излишком данных. Такие задачи полезны для формирования умения внимательно изучать текст задачи и анализировать его на предмет необходимости и достаточности данных. Эти задачи удобны для подготовки к появлению в перспективе составных задач, поскольку второй вопрос к такому тексту позволяет задействовать «лишнее» данное и выполнить еще одно действие (фактически решить задачу в два действия). После записи действия полезно выполнить проверку — сосчитать апельсины в корзине.

Г. Потом пришел Буратино и съел еще несколько апельсинов. Сколько апельсинов осталось?

Дети замечают, что на вопрос ответить нельзя. Такие тексты называют «задачи с недостатком данных». Они используются для того, чтобы дети учились анализировать текст.

— Почему нельзя ответить на вопрос? Что вам нужно знать, чтобы на него ответить? (Сколько именно он съел.) Предположим, он съел 1 апельсин? (3) Если он съел 2? (2) Съел 3? (1)

—А как вы думаете, сколько он съел? (Скорее всего он съел все, значит, не осталось ни одного.)

Приведенные тексты четырех занятий представляют собой взаимосвязанный блок, поскольку в них последовательно рассмотрены взаимосвязанные понятия. Далее, используя данные образцы, педагог может самостоятельно составлять занятия на

192 Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкок

эту тему, подбирая и придумывая тексты заданий и зада' I роко используя прием варьирования текста задачи, чти и вечает принципам развивающего обучения.

Лекция 12

ЗНАКОМСТВО ДОШКОЛЬНИКОВ С ВЕЛИЧИНАМ И

1. Величина и ее измерение.

2. Величины, с которыми знакомятся дошкольники, и их характеристики.

3. Этапы знакомства дошкольников с понятием величины.

4. Примерные задания, используемые на 1 -м этапе знакомства дошкольников с величинами.

5. Примерные задания, используемые на 2-м этапе знакомства дошкольников с величинами.

6. Примерные задания, используемые на 3-м этапе знакомства дошкольников с величинами.

7. Время и единицы его измерения.

1. Величина и ее измерение

Все дошкольные программы математического образования традиционно включают знакомство детей с величинами.

В математике под величиной понимают такие свойства предметов, которые поддаются количественной оценке. Количест-веннаяГоценка величины называется измерением. Процесс измерения-предполагает сравнение данной величины с некоторой мерой, принятой за единицу при измерении величин этого рода.

К величинам относят длину, массу, время, емкость (объем), площадь и др. Все эти величины и единицы их измерения изучаются в начальной школе.

| мер и с принципом измерения величин. Результатом процесса измерения величины является определенное численное значение, показывающее — сколько раз |

|

Цель дошкольной подготовки — познакомит ь детей со свойствами объектов, научить диффере нцировать их, выделяя те свойства, ко торые принято называть величинами, по знако-мить с самой идеей измерения посредством промежуточных

|

Лекция 12. Знакомство дошкольников с величинами

выбранная мера «уложилась» в измеряемую величину. В начальной школе и дошкольном математическом блоке рассматриваются только такие величины, результат измерения которых выражается натуральным числом. В процессе измерения различных величин ребенок упражняется не только в действиях измерения, но и получает новое представление о неизвестной ему ранее роли натурального числа. Число — это мера величины, и сама идея числа была в большой мере порождена необходимостью количественной оценки величины в процессе ее измерения.

2. Величины, с которыми знакомятся дошкольники, и их характеристики

Длин а_^-- это характеристика линейных размеров предмета. В дошкольной методике формирования элементарных математических представлений принято рассматривать «длину» и «ширину» как два разных качества предмета. Однако в школе оба линейных размера плоской фигуры чаще называют «длиной стороны», то же самое название используют при работе с объемным телом, имеющим три измерения.

Длины любых предметов можно сравнивать на глаз, приложением или наложением (совмещением). При этом всегда можно либо приблизительно, либо точно определить, «на сколько одна длина больше (меньше) другой».

Масса — это физическое свойство предмета, измеряемое с помощью взвешивания. Следует различать массу и вес предмета. С понятием вес предмета дети знакомятся в 7 классе в курсе физики, поскольку вес — это произведение массы на ускорение свободного падения. Терминологическая некорректность, которую позволяют себе взрослые в обиходе, часто путает ребенка, поскольку мы иногда, не задумываясь, говорим: «Вес предмета 4 кг». Само слово «взвешивание» подталкивает к употреблению в речи слова «вес». Однако в физике эти величины различаются: масса предмета всегда постоянна — это свойство самого предмета, а вес его меняется в случае изменения силы притяжения (ускорения свободного падения).

Для того чтобы ребенок не усваивал неправильную терминологию, которая будет путать его в дальнейшем в начальной школе, следует всегда говорить: масса предмета.

7—1274

194

194

Кроме взвешивания, массу можно приблизительно оп лить прикидкой на руке («барическое чувство»). Мне сложная с методической точки зрения категория для орт зации занятий с дошкольниками: ее нельзя сравнить ни N приложением или измерить промежуточной меркой. Од «барическое чувство» есть у любого человека, и на его ши зовании можно построить некоторое количество полез л ы н ребенка заданий, подводящих его к пониманию смысла пб тия массы.

Площадь — это количественная характеристика фиг; указывающая на ее размеры на плоскости. Площадь прин определять у плоских замкнутых фигур. Для измерения щади в качестве промежуточной мерки можно использои любую плоскую форму, плотно укладывающуюся в дани у I гуру (без зазоров). В начальной школе детей знакомят с пал кой — кусочком прозрачного пластика с нанесенной на сеткой квадратов равной величины (обычно размером 1 Накладывание палетки на плоскую фигуру дает возможн подсчитать примерное количество поместившихся в ней кт ратов для определения ее площади.

В дошкольном возрасте дети сравнивают площади предм< не называя этот термин, с помощью наложения предметок И визуально, путем сопоставления занимаемого ими места на<М ле, земле. Площадь — удобная с методической точки зре: величина, поскольку позволяет организацию разнообразных 11 дуктивных упражнений по сравнению и уравниванию площад#й|! определению площади путем укладывания промежуточных м> и через систему заданий на равносоставленность.

В дошкольном возрасте дети сравнивают площади предм< не называя этот термин, с помощью наложения предметок И визуально, путем сопоставления занимаемого ими места на<М ле, земле. Площадь — удобная с методической точки зре: величина, поскольку позволяет организацию разнообразных 11 дуктивных упражнений по сравнению и уравниванию площад#й|! определению площади путем укладывания промежуточных м> и через систему заданий на равносоставленность.

Например:

1) сравнение площадей фигур методом наложения:

Площадь треугольника меньше площади

круга, а площадь круга больше площади три угольника;

2) сравнение площадей фигур по количеству равных кнлд

ратов (или любых других мерок);

Площади всех фигур равны, так как фигуры состоят ии 4 равных квадратов.

|

Лекция 12. Знакомство дошкольников с величинами

Можно предложить детям вырезать квадрат, разделить его на 2 треугольника и составить из них треугольник, четырехугольник неквадратной формы и т. п. Все фигуры будут равны по площади, так как состоят из одинакового количества равных фигур.

При выполнении таких заданий дети в непрямой форме знакомятся с некоторыми свойствами площади:

• площадь фигуры не изменяется при изменении ее положения на плоскости;

• часть предмета всегда меньше целого;

• площадь целого равна сумме площадей составляющих его частей.

Эти задания также формируют у детей понятие о площади как о числе мер, содержащихся в геометрической фигуре.

Емкость — это характеристика мер жидкости. В школе емкость рассматривают эпизодически на одном уроке в 1 классе. Знакомят детей с мерой емкости — литром для того, чтобы в дальнейшем использовать наименование этой меры при решении задач. Традиция такова, что с понятием объем в начальной школе емкость не связывают.

^ Время — эт о длительность протекания процессов. Время имеет как физический, так и философский смысл. Поскольку ощущение времени субъективно, трудно полагаться на чувства в его оценках и сравнении, как это можно сделать в какой-то мере с другими величинами. В связи с этим в школе практически сразу дети начинают знакомиться с приборами, измеряющими время объективно, т. е. независимо от ощущений человека.

При знакомстве с понятием «время» на первых порах намного полезнее использовать песочные часы, чем часы со стрелками или электронные, поскольку ребенок видит, как сыплется песок и может наблюдать «течение времени». Песочные часы удобно также использовать в качестве промежуточной меры при измерении времени (собственно, именно для этого они и придуманы).

Работа с величиной «время» осложнена тем, что время — это процесс, который не воспринимается сенсорикой ребенка непосредственно: в отличие от массы или длины, его нельзя потрогать или увидеть. Этот процесс воспринимается человеком опосредованно, по сравнению с длительностью других процессов. При этом привычные стереотипы сравнений: ход

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкол

солнца по небу, движение стрелок в часах и т. п. — как пр;шн ло, чересчур длительны, чтобы ребенок этого возраста дейн вительно мог их прослеживать.

В связи с этим «Время» — одна из самых трудных тем кик в дошкольном обучении математике, так и в начальной школ»

Первые представления о времени формируются в дошколь» ном возрасте: смена времен года, смена дня и ночи, дети знаки* мятся с последовательностью понятий: вчера, сегодня, завтра, послезавтра.

К началу школьного обучения у детей формируются представления о времени в результате практической деятельности, связанной с учетом длительности процессов: выполнение режимных моментов дня, ведение календаря погоды, знакомство с днями недели, их последовательностью, дети знакомятся с часами и ориентированием по ним в связи с посещением детского сада. Вполне возможно познакомить детей с такими единицами времени, как год, месяц, неделя, сутки, уточнить представление о часе и минуте и их длительности в сравнении с другими процессами. Инструментом измерения времени являются календарь и часы.

Скорость — это путь, пройденный телом за единицу времени.

Скорость — величина физическая, ее наименования содержат две величины — единицы длины и единицы времени: 3 км/ч, 45 м/мин, 20 см/с, 8 м/с и т. п.

Очень трудно дать ребенку наглядное представление о скорости, поскольку это отношение пути ко времени, и ни изобразить его, ни увидеть невозможно. Поэтому при знакомстве со скоростью обычно обращаются к сравнению времени передвижения объектов на равное расстояние или расстояний, пройденных ими за одинаковое время.

Именованными числами называют числа с наименованиями единиц измерения величин. При решении задач в школе с ними приходится выполнять арифметические действия. Знакомство дошкольников с именованными числами предусмотрено в программах «Школа 2000» («Раз — ступенька, два — ступенька...») и «Радуга». В программе «Школа 2000» это задания вида: «Найди и исправь ошибки: 5 см + 2 см — 4 см = 1 см, 7 кг + 1 кг - 5 кг = 4 кг». В программе «Радуга» — это задания того же вида, но под «именованиями» там подразумевается любое наименование при численных значениях, а не только

Лекция 12. Знакомство дошкольников с величинами 197

наименования мер величин, например: 2 коровы + 3 собаки + + 4 лошади = 9 животных1.

Математически выполнить действие с именованными числами можно следующим способом: выполнить действия с численными компонентами именованных чисел, а при записи ответа добавить наименование. Такой способ требует соблюдения правила единого наименования в компонентах действия. Этот способ является универсальным. В начальной школе этим способом пользуются и при выполнении действий с составными именованными числами. Например, для сложения 2 м 30 см + + 4 м 5 см дети заменяют составные именованные числа на числа одного наименования и выполняют действие: 230 см + + 405 см = 635 см = 6 м 35 см либо складывают численные компоненты одних наименований: 2 м + 4 м = 6 м, 30 см + + 5 см = 35 см, 6 м + 35 см = 6 м 35 см.

Эти способы используются при выполнении арифметических действий с числами любых наименований.

3. Этапы закомства дошкольников с понятием величины

При знакомстве дошкольников с величинами можно выделить некоторые общие этапы, характеризующиеся общностью предметных действий ребенка, направленных на освоение понятия «величина».

__ 1-й этап. В ыделение и распознавание свойств и качеств пред-

метов. Сравнение их без измерения.

Сравнивать без измерения можно длины (на глаз, приложением и наложением), массы (прикидкой на руке), емкости (на глаз), площади (на глаз и наложением), время (ориентируясь на субъективное ощущение длительности или какие-то внешние признаки этого процесса — времена года различаются по сезонным признакам в природе, время суток — по движению солнца и т. п.).

На этом этапе важно подвести ребенка к пониманию того, что есть качества предметов субъективные (кислое — сладкое) или объективные, но не позволяющие провести точную оценку

1 «Радуга», 6-7 лет. М., 1997. С. 129, занятие «Именованные величины».

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольн:

(оттенки цвета), а есть качества, которые позволяют провес точную оценку разницы (на сколько больше — меньше).

2-й этап. Сравнение величин с использованием промежуточной мерки. Данный этап очень важен для формирования представления о самой идее измерения посредством промежуточных мер. Мера может быть произвольно выбрана ребенком из окружающей действительности (для емкости — стакан, для длины — кусочек шнурка, для площади — тетрадь и т. п.).

До изобретения общепринятой системы мер человечество активно пользовалось естественными мерами — шаг, ладонь, локоть и т. п. От естественных мер произошли — дюйм, фут, аршин, сажень, пуд и т. д. Полезно побуждать ребенка пройти этот этап истории развития измерений, используя естественные меры своего тела как промежуточные.

При использовании промежуточных мер целесообразно познакомить ребенка со способом счета мер через посредство меток. В качестве метки может быть использован любой предмет — палочки, фигурки, пуговицы, кубики и т. п. Отмечая каждую отложенную (отмеренную) мерку, например, кружком, ребенок получает условную предметную модель процесса измерения величины. Такую модель называют меточная форма числа, и она соответствует количеству мер, полученному при измерении данной величины. Таким образом, используя меточную форму числа, ребенок фактически устанавливает связь между числом как мерой величины и числом как характеристикой количества (в данном случае — количества мер) в наглядной форме. После завершения такого процесса достаточно сосчитать метки мерок, чтобы получить численное значение величины (например, 38 попугаев). Использование этих приемов позволяет обогатить систему заданий на измерение величин заданиями на сравнение, на уравнивание, на установление разницы (на сколько больше — меньше), что является полезным не только с точки зрения формирования адекватного представления о понятиях величина и мера величины, но и с точки зрения подготовки к обучению решению задач.

3-й этап. Знакомство с общепринятыми стандартными мерами и измерительными приборами (линейка, весы, часы и т. д.).

Знакомство со стандартными мерами величин в школе связывают с этапами изучения нумерации по концентрам: десяток, сотня, тысяча и т. д., поскольку большинство стандартных мер ориентировано на десятичную систему счисления:

Лекция 12. Знакомство дошкольников с величинами 199

1 м = 100 см, 1 кг = 1000 г и т. п. Деятельность измерения таким образом в школе очень быстро сменяется деятельностью преобразования численных значений результатов измерения. Школьник практически не занимается непосредственно измерениями и работой с величинами, он выполняет арифметические действия с заданными ему условиями (складывает, вычитает, умножает, делит), а также занимается так называемым переводом значений величины из одних наименований в другие (переводит метры в сантиметры, тонны в центнеры и т. п.). Такая деятельность фактически формализует процесс работы с величинами. Для успешности этой деятельности нужно хорошо знать наизусть все таблицы соотношений величин и хорошо владеть приемами вычислений.

При работе с дошкольниками нет необходимости каким-то образом дублировать школьную систему работы с величинами. Целесообразнее в полной мере использовать методические возможности этого математического материала, позволяющего организовать полноценную деятельность детского экспериментирования уже при работе с детьми младшего возраста.

Рассмотрим методические особенности при проведении занятий с детьми различного возраста на всех этапах знакомства с величинами.

4. Примерные задания, используемые на 1-м этапе знакомства дошкольников с величинами

Основным содержанием работы педагога на этом этапе является организация заданий, при выполнении которых дети упражняются в выделении и распознавании свойств и качеств предметов, поддающихся сравнению.

Приведем примеры заданий для занятия с детьми 3—4 лет, темой которых является выделение свойства «длина» в предметах, так как эта величина является наиболее удобной с методической точки зрения.

Упражнение 1

Цель. Учить умению выделять свойство «длина» в предметах.

Материалы. Две ленты, закрепленные одним концом на палочках: одна длинная (50 см), а другая короткая (20 см). Ленты одинаковой ширины и разного цвета.

Глава 2. Основные понятия курса математики для дошкольни

Способ выполнения. Двум детям предлагается соревнование — быстрее свернет ленту. Ленты педагог раздает детям сам. Естестве побеждает тот, у кого лента короче. Затем педагог предлагает другим детям самим выбрать себе ленту. Спрашивает, почему они оба хотят тую (обычно дети легко ориентируются в этой ситуации).

Вывод. Короткая лента свертывается быстрее, длинная — медлен

Упражнение 2

Цель. Учить сравнивать длины приложением. Материалы. Несколько лент разной длины. Способ выполнения. Сериация с лентами. Педагог выкладывает на < горсть лент и предлагает детям разложить их по длине (3-5 лент). Результат обсуждается:

— Какая лента справа? (Самая длинная.) Какая лента слева? (Са короткая.)

— Какого цвета самая длинная лента? Какого цвета самая короткая Затем ленты пересчитываются: одна, две, три и т. д., считаются по I к I

рядку: первая, вторая и т. д. (Ребенок пока просто привыкает к звучанию названий порядковых числительных.)

Вариант. Можно предложить ребенку пересчитать ленты справа налево (от желтой...), а затем слева направо (от зеленой...). Педагог обращает внимание детей на то, что в любом случае получается одно и то же число,

Ребенок должен понять, что от направления счета конечный результат, не зависит. Если результаты получились разные, значит, была допущена ошибка.

Полезно использовать такой прием. Педагог (за Незнайку) проводит счет «с другой стороны» сам, ошибается и предлагает ребенку «помочь Незнайке» проверить и поправить — это полезно для формирования самоконтроля и самостоятельности мышления ребенка.

Упражнение 3

Цель. Учить сравнивать предметы по длине.

Материалы. Коробки с карандашами, специально подобранными по длине, для каждого ребенка.

Способ выполнения. Педагог предлагает детям навести порядок в коробке с карандашами. В коробке сначала может быть 5-6 карандашей, а затем 8-10 карандашей. Педагог просит каждого ребенка положить карандаши «по росту», чтобы было «красиво». Не следует делать наборы карандашей одинаковыми у всех детей, чтобы они не копировали работу друг друга по признаку «цвет». Не следует задавать ребенку «порядок» от длинного к короткому или наоборот, это стимулирует самостоятельный

■

Лекция 12. Знакомство дошкольников с величинами 201

анализ ситуации, полезнее обсудить полученный результат после выполнения задания.

Обсуждая результат, педагог задает детям вопросы:

— Какой карандаш у тебя самый короткий? (Красный.)

— Самый длинный? (Черный.)

— Покажи синий карандаш. Где он стоит? (В середине.)

— Между какими карандашами стоит синий карандаш? (Между зеленым и голубым.)

Затем дети могут порисовать этими карандашами, если им хочется, но сложить карандаши снова нужно «по порядку».

Вариант. Педагог предлагает ребенку рисунок «забор» и просит раскрасить так, как он разложил карандаши в коробке: самый длинный столбик — самым длинным карандашом и т. д. В этом случае, возможно, придется помочь ребенку не сбиться в выборе соответствующих карандашей. Затем карандаши снова складываются в коробке «по росту» и сравнивается их порядок с раскраской забора. Если есть ошибки, нужно помочь ребенку найти их.

* * *

Приведем примеры заданий, темой которых является выделение свойства «тяжесть» в предметах.

Упражнение 1

Цель. Подготовить к умению выделять свойство «тяжесть» в предметах.

Материалы. Два одинаковых ведерка и коробочка с морской галькой (детям нравится держать в руках гладкие камешки). Камешки можно заменить крупными пуговицами.

Способ выполнения. Педагог предлагает ребенку два одинаковых ведерка и просит в одно положить много камешков, а в другое — мало.

«

Упражнение 2

Цель. Учить сравнивать предметы по тяжести.

Способ выполнения. Педагог организует беседу:

— Как вы думаете, какое ведерко тяжелее: где много камешков или где мало? Возьмите оба ведерка в руки, какое тяжелее? Что надо сделать, чтобы ведерки стали одинаковыми по тяжести? (Либо убрать камешки из того ведерка, где много, либо добавить в то, где мало, либо часть камешков пересыпать из одного ведерка в другое.)

Педагог обсуждает с детьми все варианты и предлагает на практике убедиться, что они подходят, но в первом случае одно из ведерок станет

А.К.Ларионов

Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 863 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!