|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Тектоника литосферных плит - современная геологическая теория

|

|

В 50-е гг. XX в. геологические и геофизические исследования Земли проводились исключительно интенсивно. Особенно это касалось океанов, о строении дна которых и тем более о структуре земной коры в них и ее свойствах было известно мало. Накопление новых данных началось еще в первой половине XX в., но прошло еще много времени, прежде чем полученные факты помогли рождению новой геологической теории. Именно теории, а не гипотезы.

В чем между ними разница? Теория обладает функцией «предсказуемости». С ее помощью, если теория правильна, можно прогнозировать те или иные свойства вещества, его строение, явления и т. д. Если прогноз подтверждается, то теория имеет право на существование. Гипотеза этими свойствами не обладает. И грош ей цена, если она не может объяснить новые данные.

Решающий вклад в современную геологическую теорию тектоники литосферных плит внесли следующие открытия: 1) установление грандиозной, протяженностью около 60 тыс. км, системы срединно- океанических хребтов и гигантских разломов, пересекающих эти хребты; 2) обнаружение и расшифровка линейных магнитных аномалий океанического дна, дающих возможность объяснить механизм и время его образования; 3) установление места и глубин гипоцентров (очагов) землетрясений и решение их фокальных механизмов, т. е. определение ориентировки напряжений в очагах; 4) развитие палео- магнитного метода, основанного на изучении древней намагниченности горных пород, что дало возможность установить перемещение континентов относительно магнитных полюсов Земли. Заслуга в создании «тектоники плит», которая была сформулирована к концу 60-х гг. XX в., принадлежит Т. Уилсону (Канада), К. Ле Пишону (Франция) и Д. Моргану (США).

Основная идея этой новой теории базировалась на признании разделения литосферы, т. е. верхней оболочки Земли, включающей земную кору и верхнюю мантию до астеносферы, на семь самостоятельных крупных плит, не считая ряда мелких (рис. 3.13). Эти плиты в своих центральных частях лишены сейсмичности, они тектонически стабильны, а вот по краям плит сейсмичность очень высокая, там постоянно происходят землетрясения. Следовательно, краевые зоны нлит испытывают большие напряжения, т. к. перемещаются относительно друг друга.

На рис. 3.14 показаны эпицентры землетрясений за последние 15 лет, но не изображены контуры материков. Зоны сейсмичности прекрасно показывают активные границы литосферных плит.

Рис. 3.13. Основные литосферные плиты (по В. Е. Хаину и М. Г. Ломизе). 1 — оси спрединга (дивергентные границы), 2 — зоны субдукции (конвергентные границы),

3 — трансформные разломы, 4 — векторы «абсолютных» движений литосферных плит. Малые плиты: X — Хуан-де-Фука; Ко — Кокос; К — Карибская; А — Аравийская; Кт — Китайская; И — Индокитайская; О — Охотская; Ф — Филиппинская

Рис. 3.13. Основные литосферные плиты (по В. Е. Хаину и М. Г. Ломизе). 1 — оси спрединга (дивергентные границы), 2 — зоны субдукции (конвергентные границы),

3 — трансформные разломы, 4 — векторы «абсолютных» движений литосферных плит. Малые плиты: X — Хуан-де-Фука; Ко — Кокос; К — Карибская; А — Аравийская; Кт — Китайская; И — Индокитайская; О — Охотская; Ф — Филиппинская

|

Рис. 3.14. Эпицентры землетрясений за последние 15 лет (без контуров материков)

Рис. 3.14. Эпицентры землетрясений за последние 15 лет (без контуров материков)

|

рифт

|

|

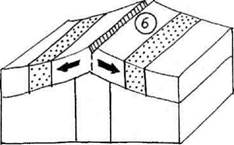

Рис. 3.15. Типы границ литосферных плит. I — дивергентные границы. Раскрытие океанских рифтов, вызывающих процесс спрединга: М — поверхность Мохоровичича, Л — литосфера. II — конвергентные границы. Субдукция (погружение) океанической коры под континентальную: тонкими стрелками показан механизм растяжения — сжатия в гипоцентрах землетрясений (звездочки); П — первичные магматические очаги. III — трансформные границы;

IV — коллизионные границы

Рис. 3.15. Типы границ литосферных плит. I — дивергентные границы. Раскрытие океанских рифтов, вызывающих процесс спрединга: М — поверхность Мохоровичича, Л — литосфера. II — конвергентные границы. Субдукция (погружение) океанической коры под континентальную: тонкими стрелками показан механизм растяжения — сжатия в гипоцентрах землетрясений (звездочки); П — первичные магматические очаги. III — трансформные границы;

IV — коллизионные границы

|

Определив характер напряжений в очагах землетрясений на краях плит, удалось выяснить, что в одних случаях это растяжение, т. е. плиты расходятся, и происходит это вдоль оси срединно-океанических хребтов, где развиты глубокие ущелья — рифты. Подобные границы, маркирующие зоны расхождения литосферных плит, называются дивергентными (рис. 3.15, I).

На других границах плит в очагах землетрясений, наоборот, выявлена обстановка тектонического сжатия, т. е. в этих местах литосфер- ные плиты движутся навстречу друг другу со скоростью 10-12 см/год. Такие границы получили название конвергентных, а их протяженность также близка к 60 тыс. км (рис. 3.15, II).

Существует еще один тип границ литосферных плит, где они смещаются горизонтально относительно друг друга, как бы сдвигаются, о чем говорит и обстановка скалывания в очагах землетрясений в этих зонах. Они получили название трансформных разломов, т. к. передают, преобразуют движения от одной зоны к другой (рис. 3.15, III и рис. 6 на цветной вклейке).

Некоторые литосферные плиты сложены как океанической, так и континентальной корой одновременно. Например, Южно-Американская единая плита состоит из океанической коры западной части Южной Атлантики и из континентальной коры Южно-Американского континента. Только одна Тихоокеанская плита целиком состоит из коры океанического типа. Когда мы говорим о плитах, следует помнить, что Земля круглая, поэтому плиты напоминают вырезанную арбузную корку. Иными словами, они перемещаются по сфере.

Современными геодезическими методами, включая космическую геодезию, высокоточные лазерные измерения и др., установлены скорости движения литосферных плит и доказано, что океанические плиты движутся быстрее тех, в структуру которых входит континент, причем чем толще континентальная литосфера, тем скорость движения плиты ниже.

Почему перемещаются литосферные плиты? Общепринятой точкой зрения считается признание конвективного переноса вещества мантии. Поверхностным выражением такого явления являются рифтовые зоны сре- динно-океанических хребтов, где относительно более нагретая мантия поднимается к поверхности, подвергается плавлению и магма изливается в виде базальтовых лав в рифтовой зоне и застывает (рис. 3.16). Далее в эти застывшие породы вновь внедряется базальтовая магма и раздвигает в обе стороны более древние базальты. И так происходит много раз. При этом океаническое дно как бы наращивается, разрастается. Подобный процесс получил название спрединга. Таким образом, спрединг имеет скорость, измеряемую по обе стороны осевого рифта срединно-океанического хребта. Скорость разрастания океанического дна колеблется от нескольких миллиметров до 18 см в год.

Строго симметрично по обе стороны срединно-океанических хребтов во всех океанах расположены линейные магнитные положительные и отрицательные аномалии (рис. 3.17). Везде мы видим одну и ту же последовательность аномалий, в каждом месте они узнаются, всем им присвоен свой порядковый номер.

■J

Рифт

|

Континентальная кора

Магматический очаг

Магматический очаг

|

|

| Шельф Континентальный |

| Осадочные толщи |

| Магматический Дно океана 0чаг |

| Океаническая кора |

| Рис. 3.16. Формирование океанической коры в результате процесса спрединга при расколе континента. 1 — начало раскола, образование рифта, внедрение даек; 2 — дальнейшее развитие рифта, образование океанической коры путем излияния базальтов из магматического близповерхностного очага (черный); 3 — разрастание океанического дна, образование пассивных континентальных окраин, формирование шельфа и континентального склона, дальнейшее функционирование рифта как.места поступления базальтовых лав |

Ф. Вайн и Д. Мэтьюз из Кембриджского университета Великобритании в 1963 г. показали, что этот странный рисунок магнитных аномалий, не встречающийся на континентах, отражает последовательность внедрения базальтовой магмы в рифтовой зоне хребта. Застывая, базальты, проходя точку Кюри, приобретают намагниченность данной эпохи. Новая порция магмы, внедряясь в уже застывшую, симметрично раздвигает их в обе стороны (рис. 3.18). Поэтому и магнитные аномалии располагаются

|

|

Б

©

Рис. 3.17. Происхождение полосовых магнитных аномалий в океанах. А и В — время нормальной и Б — время обратной намагниченности пород. 1 — океаническая кора, 2 — верхняя мантия, 3 — рифтовая долина по оси срединно-океанического хребта, 4 — магма, 5 — полоса нормально намагниченных пород и 6 — полоса обратно намагниченных пород. Стрелки — наращивание океанического дна

Рис. 3.17. Происхождение полосовых магнитных аномалий в океанах. А и В — время нормальной и Б — время обратной намагниченности пород. 1 — океаническая кора, 2 — верхняя мантия, 3 — рифтовая долина по оси срединно-океанического хребта, 4 — магма, 5 — полоса нормально намагниченных пород и 6 — полоса обратно намагниченных пород. Стрелки — наращивание океанического дна

|

| в |

симметрично относительно оси хребта. Иными словами, по обе стороны срединно-океанического хребта мы имеем две одинаковые «записи» изменения магнитного поля на протяжении длительного времени. Нижний предел этой «записи» — 180 млн лет. Древнее океанической коры не существует. Подобный процесс и есть спрединг.

Рис. 3.18. Полосовые магнитные аномалии океанского дна у побережья Северной Америки (по А. Раффу и Д. Мезону, 1961)

Рис. 3.18. Полосовые магнитные аномалии океанского дна у побережья Северной Америки (по А. Раффу и Д. Мезону, 1961)

|

|

| 3 Ч млн лет |

| млн эпоха лет| | (хрон) |

| Рис. 3.19. Симметричная система линейных магнитных аномалий (в гаммах) на пересечении Восточно-Тихоокеанского поднятия (51° ю. ш.). Верхний профиль — по данным аэромагнитной съемки, нижний рассчитан по магнитохронологической шкале (дана справа) исходя из гипотезы Вайна — Мэтьюза о записи геомагнитных инверсий в процессе двустороннего спрединга (см. блок-диаграмму внизу). По Ф. Вайну (1966) и А. Коксу (1969), с изменениями. 1 — прямая полярность, 2 — обратная полярность |

Если спрединг происходит быстро, то полосы магнитных аномалий находятся дальше друг от друга, они как бы растянуты. А если спрединг более медленный, то аномалии располагаются ближе. Это обстоятельство позволяет вычислить скорость спрединга на любом пересечении срединно-океанического хребта, т. к. расстояние от полосы магнитной аномалии до осевой зоны рифта в хребте, поделенное на время, и даст скорость спрединга (рис. 3.19).

Таким образом и происходит наращивание океанической литосферы по обе стороны хребта, по мере удаления от которого она становится холоднее и тяжелее и постепенно опускается,' продавливая астеносферу, а океан тем временем приобретает все большую глубину (рис. 3.20).

| ш |

Существует определенная зависимость между глубиной океана и возрастом океанического дна, выражаемая формулой:

п - 0,35

Nq Идеализированная прямая

Ч\

N

| N |

| \ |

V

Iio

V

N.

V

N

N

N

О 20 40 60 80 100 120 140 J60 1®0О

Эоэраст корь■, млн пет

Рнс. 3.20. Гистограмма распределения площади дна океана по возрасту. (с шагом 20 млн лет), полученная путем намерения площадей па карте возраста океанской коры.

Идеализированная кривая шлпедыта путем усреднения столбиков гистограммы

,,П г..,,,,.■■,-v.,:>.:. (по W, Н. Bcrger, Е. L. Winterer, 197.1)

Когда был установлен процесс спрединга, сразу же встал вопрос о том, куда девается океаническая кора, если радиус Земли не увеличивается, а древнее, чем 180 млн лет, оксаттической коры не сутцествует? Где-то она должна поглощаться, но где? И такие конвергентные зоны были найдены и названы зонами субдукции. Располагаются они по краям Тихого океана и на востоке Индийского. Тяжелая и холодная океаническая литосфера, подходя к более толстой и легкой континентальной, уходит под нее, как бы подныривает. Если в контакт входят две океанические плиты, то погружается более древняя, т. к. она тяжелее и холоднее, чем молодая плита.

| "Ч- |

Зоны, где происходит субдукция, морфологически выражены глубоководными желобами, а сама погружающаяся океаническая холодная и упругая литосфера хорошо устанавливается по данным сейсми

ческой томографии — объемного «просвечивания» глубоких недр планеты. Угол погружения океанических плит различный, вплоть до вертикального, и плиты прослеживаются вплоть до границы верхней и нижней мантии в 670 км. Некоторые плиты останавливаются на этом уровне, иногда выполаживаясь и как бы скользя по границе. Другие — пересекают ее и погружаются в нижнюю мантию, местами достигая практически поверхности внешнего ядра — 2900 км (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Сенсмотомшрафичсскип профиль в Центральной Америке.

Черные стрелки — глубоководные желоба.,„ Черное — «теплая» мантия, серое — «холодная» мантия

Рис. 3.21. Сенсмотомшрафичсскип профиль в Центральной Америке.

Черные стрелки — глубоководные желоба.,„ Черное — «теплая» мантия, серое — «холодная» мантия

|

t,

Когда океаническая плита при подходе к континентальной начинает резко изгибаться, в ней возникают напряжения, которые, разряжаясь, провоцируют землетрясения. Гипоцентры, или очаги, землетрясений четко маркируют границу трения между двумя плитами и образую т наклонную сейсмофокальнуго зону, погружающуюся под континентальную литосферу до глубин 700 км (рис, 3.22), Впервые эту зону обнаружил японский геофизик К. Вадати в 1935 г., а в 1955 г. американский сейсмолог X. Бепьоф подробно описал эти зоны, которые с тех пор и стали называться зонами Беиьофа.

Гипоцентры землетрясений в зоне Беньофа не везде достигают границы верхней и нижней мантий. Иногда их глубина, как, например, код Каскадными горами на заиаде США, не превышает нескольких десятков километров. Происходит это в тех случаях, когда холодная пластина океанической литосферы разогревается и впей уже не могут происходить сколы, вызывающие землетрясения.

Погружение океанической литосферы приводит еще к одному важному последствию. При достижении ею на определенной глубине, 100200 км, высоких температур и давлений из нее выделяются флюиды — особые перегретые минеральные растворы, которые вызывают плавление горных пород континентальной литосферы и образование магматических очагов, питающих цепи вулканов, развитых параллельно

глубоководным желобам на активных окраинах Тихого океана и на восточной окраине Индийского океана. Вулканические цепи располагаются тем ближе к глубоководному желобу, чем круче наклонена субду- цирующая океаническая литосфера.

Таким образом, благодаря субдукции на активной континентальной окраине наблюдаются сильно расчлененный рельеф, высокая сейсмичность и энергичная вулканическая деятельность.

3 Японское море Японские острова В

Кружки разного размера обозначают землетрясения разной силы

Кружки разного размера обозначают землетрясения разной силы

|

| км |

Говоря о субдукционных процессах, следует сказать о судьбе осадков, которые перекрывают океаническую литосферу. Край плиты, под которую субдуцирует океаническая, подрезает осадки, скопившиеся на ней, как нож бульдозера, деформирует эти отложения и приращивает их к континентальной плите в виде аккреционного клина. Вместе с тем какая-то часть осадочных отложений погружается вместе с плитой в глубины мантии. В различных местах этот процесс идет разными путями. Так, у побережья Центральной Америки, где пробурены скважины, почти все осадки пододвигаются под континентальный край, чему способствует сверхвысокое давление воды, содержащейся в порах осадков. Поэтому и трение очень мало. В ряде других мест погружающаяся океаническая литосферная плита разрушает, эродирует край континентальной литосферы и увлекает за собой вглубь ее фрагменты. Были произведены подсчеты количества материала ежегодно увлекаемого на глубину (1-1,5 км3), задерживаемого у края нависающей плиты при аккреции (0,2-0,4 км3) и вещества тектонической эрозии (примерно 0,6 км3).

Кроме явления субдукции, существует так называемая обдукция, т. е. надвигание океанической литосферы на континентальную, примером которой является огромный, 500 х 100 км, тектонический покров на восточной окраине Аравийского полуострова, сложенный типичной океанической корой, перекрывающей древние докембрийские толщи Аравийского щита (рис. 3.23).

Рис. 3.23. Начальное образование покрова Семайл на востоке Аравийского полуострова (по Р. Дж. Колмену): 1 — океаническая кора (офиолиты), 2 — континентальная кора, 3 — платформенный чехол, 4 — глубоководные осадки, 5 — покров

Рис. 3.23. Начальное образование покрова Семайл на востоке Аравийского полуострова (по Р. Дж. Колмену): 1 — океаническая кора (офиолиты), 2 — континентальная кора, 3 — платформенный чехол, 4 — глубоководные осадки, 5 — покров

|

Рис. 3.24. Размещение ледниковых отложений позднего палеозоя. А — современная картина. Б — поздний палеозой, когда положение материков было другим и оледенение охватило большие участки спаянных вместе континентов в высоких широтах

Рис. 3.24. Размещение ледниковых отложений позднего палеозоя. А — современная картина. Б — поздний палеозой, когда положение материков было другим и оледенение охватило большие участки спаянных вместе континентов в высоких широтах

|

Также следует упомянуть о столкновении, или коллизии, двух континентальных плит, которые в силу относительной легкости слагающего их материала не могут погрузиться друг под друга, а сталкиваются, образуя горно-складчатый пояс с очень сложным внутренним строением (см. рис. 3.15). Так, например, возникли Гималайские горы, когда

20° в.д-

Рис. 3.25. Вегеиеровская реконструкция суперконтинента Пангея около 2 млн лет назад. Панталасс («все моря») превратился в Тихий океан, а Средиземное море является остатком древнего океана Тетис. Заштрихованный участок обозначает полярные ледники, которые, как полагают, в пермское время двигались через Южную Гондвану, что объясняет существование различных форм ледникового рельефа в Южной Америке, Африке, Индии и Австралии

Рис. 3.25. Вегеиеровская реконструкция суперконтинента Пангея около 2 млн лет назад. Панталасс («все моря») превратился в Тихий океан, а Средиземное море является остатком древнего океана Тетис. Заштрихованный участок обозначает полярные ледники, которые, как полагают, в пермское время двигались через Южную Гондвану, что объясняет существование различных форм ледникового рельефа в Южной Америке, Африке, Индии и Австралии

|

50 млн лет назад Индостанская плита столкнулась с Азиатской. Так сформировался Альпийский горно-складчатый пояс при коллизии Аф- рикано-Аравийской и Евразийской континентальных плит.

Тектоника литосферных плит позволила совершенно точно восстановить картину распада последнего суперматерика Пангеи, существование которого впервые предсказал выдающийся немецкий геофизик А. Вегенер в 1912 г. Рассчитанные абсолютные и относительные движения литосферных плит с момента начала распада Пангеи, т. е. со 180 млн лет назад, хорошо известны и отличаются большой точностью (рис. 3.24, 3.25).

Воссоздана картина раскрытия Атлантического и Индийского океанов, которое продолжается и в наши дни со скоростью около 2 см в год. Выяснена возможность некоторого проворачивания литосферы Земли по отношению к нижней мантии в западном направлении, что позволяет объяснить, почему на западной и восточной активных окраинах Тихого океана условия субдукции неодинаковы и возникает известная асимметрия Тихого океана с задуговыми, окраинными морями и цепями островов на западе и отсутствием таковых на востоке.

Теория тектоники литосферных плит впервые в истории геологии носит глобальный характер, т. к. она касается всех районов земного шара и позволяет объяснить историю их развития, геологическое и тектоническое строение. На сегодняшний день этой теории нет разумной альтернативы и она вполне закономерно сменила господствовавшую до этого геосинклинальную концепцию, взяв из нее все наиболее ценное. В других учебных геологических курсах вы сможете в этом убедиться.

Дата публикования: 2014-11-19; Прочитано: 1849 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!