|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Техническая характеристика установки ОПР

|

|

Пропускная способность, л/мин........................................................................................15-100

Допустимое содержание шлама в растворе (до очистки), %.............................Не более 15

Максимальная крупность частиц шлама в растворе, мм:

до очистки.............................................................................................................................2

после очистки.................................................................................................Не более 0,05

Габаритные размеры, мм........................................................................................1134х328х846

Масса, кг........................................................................................................................................14

Рис. 2.6. Глиностанция:

1 – электродвигатели; 2 – насрсы; 3 – коллектор; 4 – центробежный насрс; 5 - запасная емкость; 6 – глиномешалка; 7 – электродвигатели; 8 – чан для замачивания глины; 9 – склад; 10 – навес

Очистка промывочных жидкостей этими способами производится при помощи механических средств путем отцеживания раствора на сетках. Сюда относятся вибрационные сита, сито-конвейер и самовращающийся сепаратор. Эти устройства используют для грубой очистки растворов. Размеры ячеек сит составляют: 0,7х2,3; 1,0х2,3; 1,0х5,0 мм. Частицы шлама размером менее 0,5 мм с помощью этих сеток отделить нельзя.

Вибрационное сито СВС-2 (рис. 2.7 а) представляет собой раму 2 с натянутой на нее сеткой.. Рама устанавливается на пластинчатых рессорах наклонно под углом 15-180. Раствор поступает к раме по открытому желобу и распределяется равномерным слоем по всей ширине сеток при помощи особых шторок – выравнивателей. Рама с сеткой под действием вибратора вибрирует, что способствует разрушению структуры жидкости, раствор протекает сквозь сетки, собирается в ванне и по желобной системе направляется к приемным емкостям. Шлам по наклонной сетке сбрасывается за пределы сита. Известны конструкции сит СВС-2 и СВ-2. Пропускная способность вибрационных сит составляет 50-60 л/с, частота колебаний рамы до 2000 в 1 мин, приводная мощность двигателя 4,5 кВт.

Рис. 2.7, а. Вибрационное сито СВС-2:

1 – корпус – станина; 2 – вибрационная рама с сеткой; 3 – вибратор; 4 – желоб; 5 – желоб для очищенного раствора.

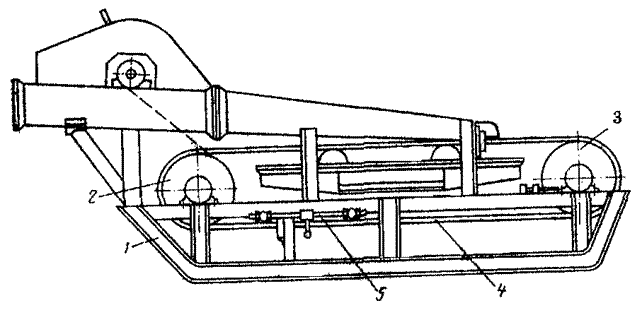

Сито-конвейер (рис. 2.7, б) состоит из сварной рамы 1, на которой смонтированы ведущий 2 и ведомый 3 барабаны с натянутой на них бесконечной сеткой 4. У приемного желоба на раме установлено силовое колесо, которое приводится во вращение потоком промывочной жидкости, выходящей из скважины. Колесо передает вращение ведущему барабану. пройдя лопасти силового колеса, буровой раствор попадает на поступательно движущуюся сетку, процеживается и через корыто направляется по желобам в приемную емкость насосов. Шлам остается на сетке и по ходу ее движения сбрасывается. Нижняя часть сетки непрерывно промывается через специальную промывочную систему 5. Производительность сита-конвейера – до 60 л/с.

Рис. 2.7, б. Сито-конвейер СКР-650

Самовращающийся сепаратор (рис. 2.8) также приводится в действие энергией промывочной жидкости, выходящей из скважины. Промывочная жидкость поступает на лопасти силового колеса 1 и заставляет его вращаться. вращение от силового колеса передается через трансмиссию 2 рабочему сепарирующему барабану 3 и одновременно вспомогательному барабану 4. Рабочий барабан представляет собой сварной горизонтальный шнек, обтянутый сеткой. Вспомогательный барабан служит для отбора проб шлама.

Рис. 2.8. Самовращающийся сепаратор СГС-60/15-46

Поток промывочного раствора из камеры силового колеса, попадая внутрь рабочего барабана, стекает через сетку барабана в корыто и по желобам направляется к приемной емкости. Отделившийся в барабане шлам выталкивается шнеком. Сетка периодически промывается водой из форсунок. Пропускная способность сепаратора до 60 л/с.

Все эти устройства, обладая высокой производительностью, громоздки и обеспечивают лишь грубую очистку. Кроме того, их работа возможна лишь при условии превышения входного желоба над выходным не менее 0,6-0,8 м. Поэтому они используются главным образом при глубоком разведочном бурении на нефть и газ.

Комбинированные методы очистки.

Для повышения эффективности очистки промывочных жидкостей от шлама часто используют комбинации описанных методов. Наибольшее распространение получило сочетание метода очистки в желобах с гидроциклонным способом. При этом грубая очистка производится в желобах, а тонкая – в гидроциклонах. Длина желобов при комбинированной системе несколько сокращается. Состав комбинированных циркуляционных систем для различных геолого-технических условий привден в таблице 2.

В практике бурения глубоких разведочных скважин применяется ситогидроциклонная установка 4СГУ-2, состоящая из одинарного вибросита, батареи, из четырех резиновых гидроциклонов диаметром 150 мм и насоса ВШН-150. Пропускная способность ситогидроциклонной установки 60 л/с, установленная мощность электродвигателя для привода насоса 32,2 кВт. Сетка вибросита установки имеет ячейки размером 4х4 мм.

Таблица 2.2.

| Геолого-технические условия бурения скважин | Длина желобов, м | Обеспечение ёмкостями | |||||||

| Приемные емкости | Металлические емкости | Итого | |||||||

| Количество | |||||||||

| шт | м3 | шт | м3 | шт | м3 | ||||

| Для станка ЗИФ-650А, глубина бурения до 700 м | |||||||||

| Нормальные, по твердым породам............................................... | |||||||||

| Нормальные, по мягким глинистым породам........................... | |||||||||

| Для станков ЗИФ-1200А, ЗИФ-1200МР, глубина бурения до 1500 м | |||||||||

| Нормальные, по твердым породам.............................................. | |||||||||

| Осложненные, по твердым породам.............................................. | |||||||||

| Нормальные, по мягким глинистым породам.......................... | |||||||||

| Осложненные, по мягким глинистым породам.......................... | |||||||||

| Для станков БА-2000, глубина бурения от 1500 до 2000 м | |||||||||

| Нормальные, по твердым и мягким породам........................... | |||||||||

| Осложненные, по твердым и мягким глинистым породам...... | |||||||||

Принцип выбора и регулирования промывочной жидкости.

I Подобно врачу вначале необходимо установить причину болезни- осложнения возникающие при бурении. Для этого необходимо

1. провести оперативные исследования по расходу жидкости в скважине, по механическому каротажу, по шламу, по керну. При бурении глубоких скважин провести анализ геофизических исследований каротажной бригады (электро-гамма каротажи, термометрию, пластовое давление), провести анализ гидрогеологических исследований гидрогеологов по кавернометрии, расходометрии, динамических исследований.

2. Определить зоны осложнений, минеральный и гранулометрический состав горных пород, величину раскрытия трещин, водонасыщенность, набухаемость, определить химический состав подземных вод, пластовое давление, температуру и агрессивность воды.

II В соответсвие со свойствами пород в осложненных зонах установить диагноз подобрать рецепт (параметры проектируемой промывочной жидкости) выбрать химические реагенты для регулирования свойств промывочной жидкости провести их исследования.

Для глубоких скважин исследования промывочной жидкости следует проводить в условиях приближенных к скважинным на специальных установках с регулируемыми давлением, температурой, фильтрацией.

При бурении устойчивых горных пород следует принимать промывочные жидкости с минимальной плотностью, СНС, вязкостью, минимальной водоотдачей. Для осложненных пород следует подбирать структурированные промывочные жидкости в соответсвие со свойствами горных пород и подземных вод.

Выбор промывочной жидкости следует начинать с выбора качества структурообразователя.

Качество глины определяется суммарной поверхностью глинистых частиц таких минералов, как монтмориллонит, почти вся вода бурового раствора становится адсорбированной (гидратированной). Дисперсная система превращается в гель.

Наиболее легко диспергируют в воде натриевый монтмориллонит, представляющий собой совокупность глинистых частиц, состоящих из пакетов двухлистовых кремнекислородных тетраэдров, связанных гидроаргилитовым слоем Al  . Пакеты между собой слабо связаны обменными ионами

. Пакеты между собой слабо связаны обменными ионами  , которые в воде легко диссоциируют, и глинистые частицы расщепляются на более мелкие частицы.

, которые в воде легко диссоциируют, и глинистые частицы расщепляются на более мелкие частицы.

Кальциевые монтмориллониты в связи с более прочными связями пакетов диспергируют значительно труднее, поэтому считаются менее качественными.

Еще хуже диспергируют в воде (вследствие более прочных связей между пакетами) иллиты и каолиниты.

Существенное влияние на диспергирование глинистых частиц оказывают минеральные компоненты воды, в первую очередь ионы  и

и  . При значительном содержании в воде они способствуют дегидратации (нейтрализации заряда, снижению гидрофильности) частиц и их сшиванию. Поэтому для приготовления глинистых растворов используют воду с общей жесткостью не более 12-15

. При значительном содержании в воде они способствуют дегидратации (нейтрализации заряда, снижению гидрофильности) частиц и их сшиванию. Поэтому для приготовления глинистых растворов используют воду с общей жесткостью не более 12-15  1

1  жесткости соответствует 10 мг CaO в 1л воды). Жесткость воды определяют титрование воды с добавкой 2,5 мл аммиачного раствора раствором олеата калия.

жесткости соответствует 10 мг CaO в 1л воды). Жесткость воды определяют титрование воды с добавкой 2,5 мл аммиачного раствора раствором олеата калия.

H  =20П

=20П  ,

,

где П- количество раствора олеата калия, израсходованного на титрование, мл,  -титр олеата калия (количество г в 1 мл).

-титр олеата калия (количество г в 1 мл).

Таким образом, наиболее качественными глинистыми структурообразователями являются монтмориллонитовые (бетонитовые) глины.

Оценку качества глины для приготовления раствора производят визуальным методом, методом смачивания (по Н.А, Максимовичу) и по выходу раствора (количеству  раствора, вязкостью 25 с).

раствора, вязкостью 25 с).

Метод по выходу раствора. Приготавливают раствор вязкостью 25с, определяют его плотность p, подставляют ее в формулу получают выход раствора

По табл.2.3 определяют сорт глины

Таблица 2.3

| Сорт | ||||

Выход

| <6 | |||

Плотность

| 1.06 | 1.08 | 1.10 | >1.11 |

Визуальный метод используют для оценки качества глины. Глина считается пригодной, если при естественной влажности и воздушно сухом состоянии:

а) характеризуется большим сопротивлением излому; б) при изломе образует острые края; в) не поддается раздавливанию пальцами даже в мелких кусочках; г)дает темную полированную поверхность при резании ножом; д)в эластичном (смоченном водой) состоянии раскатывается в длинные шнуры, диаметром 1мм и менее.

Метод смачивания используют для определения качества порошкообразной глины. С помощью этого метода примерно можно определить и минеральный состав глины.

За показатель качества глины принимают условную величину

K= td

где t – время впитывания 1 мл весьма гидрофильного (с высокоэлектроотрицательными атомами) раствора, например, 4% раствора пирофосфорнокислого натрия ( ), d – диаметр смоченной раствором глины, мм.

), d – диаметр смоченной раствором глины, мм.

Благодаря высокой гидрофильности, раствор интенсивно всасывается глинопорошком. Чем выше дисперсность и гидрофильность частиц глины, тем быстрее и на более значительное расстояние (больший оббьем) распространяется раствор. При К>300 глина считается монтмориллонитовой, при К=300  100 – иллито-каолинитовой, при К=100

100 – иллито-каолинитовой, при К=100  50-каолинито-иллитовой, при К<50-каолинитовой.

50-каолинито-иллитовой, при К<50-каолинитовой.

При некачественной глине подобрать регулирующие добавки.

Глинистые растворы обычно обладают, значительной вязкостью и плотностью что может в соответсвие с формулой снижать механическую скорость бурения

Поэтому при бурении устойчивых пород вязкость раствора следует понижать за счет 1)разбавления его водой 2)за счет активации глинистых частей с помощью понижателей вязкости (щелочных реагентов, УЩР, ТЩР, NaOH, KOH,  )

)

+

+  =

=

3) за счет активации глинистых частиц полимерами малой концентрации, олигомерами и ПАВ (лигносульфоналами ССБ, КССБ). Но при обработке глинистых растворов щелочами (NaOH, KOH,УЩР и.т.д.) следует помнить, что щелочи могут активировать не только глинистые частицы породы (глины), что ведет к увеличению их набухания и обвалам.

При бурении трещиноватых и пористых горных пород для предупреждения потерь глинистых растворов повышения транспортирующей и удерживающей способностей, наоборот, буровой раствор следует загущать (повышать СНС и вязкость) за счет повышения концентрации глины или дезактивации глинистых частиц (чтобы убрать гидратную пленку и дать возможность сблизить частицы на расстояние действия межмолекулярных сил.)

Дезактивацию (гидрофобизацию) отрицательно заряженных глинистых частиц раствора производят катионоактивными электролитами: солями  , нейтрализующими отрицательный заряд глинистых частиц. Но при обработке глинистых частиц поливалентных катионами

, нейтрализующими отрицательный заряд глинистых частиц. Но при обработке глинистых частиц поливалентных катионами  , нужно помнить, что катионы не только нейтрализуют глинистые частицы раствора, но и сшивают, их приводят к коагуляции и выпадению в осадок, поэтому дезактивацию глинистых частиц катионоактивными проводят резко (только одновалентными катионами или поливалентными катионами весьма малой концентрации и защитными полимерами).

, нужно помнить, что катионы не только нейтрализуют глинистые частицы раствора, но и сшивают, их приводят к коагуляции и выпадению в осадок, поэтому дезактивацию глинистых частиц катионоактивными проводят резко (только одновалентными катионами или поливалентными катионами весьма малой концентрации и защитными полимерами).

Для предупреждения насыщения породы (глины) водой ее набухания применяют ингибирующие глинистые растворы, предотвращающие всасывание глиной воды. Сущность ингибирования заключается также в нейтрализации (гидрофобизации) отрицательно заряженных глинистых частиц и их сшивания катионоактивными электролитами чаще всего ионами  .

.

При обработке глинистого раствора эти ионы могут сшивать не только глинистые частицы горной породы, но глинистые частицы раствора, что приводит к их коагуляции и выпадению в осадок. Поэтому в раствор дополнительно вводят защитные реагенты ((полимеры, например КМЦ), а также активаторы (щелочи) или лигносульфанаты).

При бурении зон с аномально высоким пластовым давлением АВПД для компенсации пластового давления глинистые растворы утяжеляют реагентами утяжелителями: баритом, магнетитом, гематитом.

При бурении зон с аномально низким пластовым давлением, наоборот применяют облегченные глинистые растворы: с малым содержанием твердой фазы или аэрированные растворы.

При наличии в растворе большого количества шлама его устраняют флокулированием (флоккулы-хлопья) глинистого раствора.

Для предупреждения коагуляции глинистого раствора кальциевыми электролитами подземных вод в раствор добавляют щелочные реагенты  .

.

Дата публикования: 2014-11-03; Прочитано: 730 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!