|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Предельно допустимая пожарная нагрузка (ПДНП)

|

|

Актуальность разработки данного понятия и методик количественной оценки ПДПН обуславливается сложностью обеспечения абсолютной чистоты очистки места аварии, а также необходимостью механизации процесса очистки и ликвидации ручного труда во вредных условиях.

Известно, что 90-95 % загрязнений обычно удаляется с поверхности в первую половину времени очистки. Экспериментально установлено, что не только при механической очистке, но и при вентиляции, пропарке, гидравлической очистке 3-10 % технологических остатков очищаются за такое же по продолжительности время, как и основная масса углеводородных отложений. Для преодоления сил межмолекулярного взаимодействия (сил адгезии) нужны очень большие энергетические затраты, поэтому ручным способом полностью удалить технологические отложения практически невозможно.

Исследования в области определения пожарной опасности тонких пленок горючих жидкостей, а также и аналитическое изучение воспламенения пленок органических жидкостей, двухфазных сред и конденсированных веществ, свидетельствуют о существовании толщины слоя горючего вещества, не способного к воспламенению. Такой слой называется критическим по условиям воспламенения. При разработке критериев предельно допустимой пожарной нагрузки (ПДПН) анализируются следующие принципы (условия) пожарной безопасности:

1) допускается возможность локального горения на определенной площади в течение времени, не создающего воздействия опасных факторов пожара на людей, с нормированной вероятностью и не наносящего повреждений технологическому аппарату;

2) исключается возможность возникновения и распространения горения по поверхности горючих остатков.

Предварительные расчеты по методике, разработанной применительно к замкнутым помещениям с различной степенью герметизации, выполненной профессором Кошмаровым Ю.А., доцентами Гусько И.Д. и Лимоновым В.Г. подтвердили возможность образования вакуума на стадии затухания горения.

Исходя из анализа результатов исследований, можно сделать выводы, что при кратковременном горении внутри технологического оборудования создаются условия затухания и образуется вакуум порядка 200 кПа, что может привести к повреждению технологических аппаратов. Поэтому при обосновании ПДПН целесообразно исходить из принципа исключения возможности возникновения и распространения горения по поверхности горючих органических остатков.

В качестве критерия оценки готовности резервуара к огневым работам принимают невоспламеняемую толщину слоя технологических остатков. Для определения толщины слоя органических остатков применяют специальные приборы толщинометры, а при их отсутствии используется весовой метод. Весовой метод оценки поверхности позволяет путем взвешивания органических остатков, снятых с единицы площади поверхности, определить толщину остаточного слоя.

Количественно ПДПН представляет собой массу нефтеостатка, находящуюся на единице площади загрязненной поверхности. Величина ПДПН связана с dкр соотношением:

. (10.10)

. (10.10)

Условие пожаробезопасности (10.2) запишется в виде:

, (10.11)

, (10.11)

где m ост – остаточная загрязненность поверхности; m пдпн - ПДПН.

Налипаемость горючих жидкостей на вертикальную стенку в процессе опорожнения составляет в среднем (5,0 - 100)·10-3 кг/м2 . Воспламенение паров жидкости от источника зажигания возможно при условии φ s > φн. В случае φ s < φн, требуется дополнительная энергия для разогрева нефтепродукта и повышения φ s.

Уравнение теплового баланса имеет следующий вид:

dQ = dQ 1 + dQ 2 + dQ 3 + dQ 4, (10.12)

где Q – количество подведенной теплоты к элементарной площадке;

Q 1 – количество теплоты, аккумулированное в слое нефтепродукта;

Q 2, Q 3 – количество теплоты, отведенное к нефтепродукту и теплопроводному материалу; Q 4 – теплота испарения.

Раскрыв значения составляющих, будем иметь:

.(10.13)

.(10.13)

Воспламенение пленок наступает при Т ≈ T вос. В рассматриваемом случае ∆ Т = Т вос - Т 0 незначительно, поэтому при выводе можно допустить постоянство С р и λ. Произведем преобразования на основе теоретических положений расчета огнепреградителей, разработанных академиком

Д.Б. Зельдовичем и А.С. Соколиком. В преобразованиях допускаем равенство δ = r, т.к. критическая невоспламеняемая толщина слоя нефтепродукта мала и колеблется от долей миллиметра до нескольких миллиметров. Уравнение (10.13) запишем в форме

(q из - ∆ Н т М) d τ = 2πρ р (Т вос – Т 0) d δ3 + 3πδλ(Т вос – Т 0) d τ. (10.14)

Решение (10.14) имеет вид

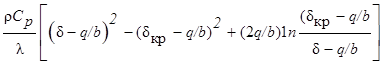

τ =  , (10.15)

, (10.15)

где q = q из -  Н т М; b = 3πλ(T вос- T 0).

Н т М; b = 3πλ(T вос- T 0).

Расчет по формуле (10.15) требует определения значения δкр. Рассмотрим уравнение теплового баланса при горении тонкого слоя нефтепродукта, которое применительно к стационарному процессу можно представить в виде:

βΔ Ηх = (λн/δ) · (Т п – Т 0) + ρнΔ Н т

, (10.16)

, (10.16)

где β – доля теплоты, поступающей к слою нефтепродукта.

Составим безразмерные параметры

,

,  ,

,  Ňu =

Ňu =  . (10.17)

. (10.17)

Параметр У представляет собой безразмерную толщину слоя;

θ – безразмерное время горения слоя, а безразмерный параметр (Ňu) характеризует долю аккумулированного в тонком слое углеводородных отложений тепла. Приведем уравнение (10.16) к безразмерному виду

β Ňu -  Ňu

Ňu  . (10.18)

. (10.18)

Разделяя переменные, получим

d θ = Ňu У dУ / (β Ňu У – 1). (10.19)

Проинтегрируем (10.19) и получим

θ = (У – 1) / β + 1/(β2 Ňu) · 1 n | (β Ňu – 1) / (β Ňu – 1) |, (10.20)

где Ňu ≠ 1/β – область существования решений для полученного уравнения.

Величина параметра  возрастает с увеличением продолжительности горения слоя нефтепродукта. В свою очередь, время горения возрастает с увеличением начальной толщины слоя нефтепродукта. Горение тонких слоев нефтепродуктов наблюдалось при

возрастает с увеличением продолжительности горения слоя нефтепродукта. В свою очередь, время горения возрастает с увеличением начальной толщины слоя нефтепродукта. Горение тонких слоев нефтепродуктов наблюдалось при  ≥ 43. По мере уменьшения начальной толщины слоя нефтеостатка (δo) время выгорания слоя уменьшается. При этом параметр

≥ 43. По мере уменьшения начальной толщины слоя нефтеостатка (δo) время выгорания слоя уменьшается. При этом параметр  стремится к критической величине

стремится к критической величине  кр, характеризующей срыв горения или вырожденный режим зажигания. С уменьшением толщины слоя для поддержания горения из-за увеличения теплоотвода требуется увеличение доли его подвода к поверхности слоя, что приведет к снижению температуры во фронте горения, а β → 1/

кр, характеризующей срыв горения или вырожденный режим зажигания. С уменьшением толщины слоя для поддержания горения из-за увеличения теплоотвода требуется увеличение доли его подвода к поверхности слоя, что приведет к снижению температуры во фронте горения, а β → 1/  кр характеризует предельную величину снижения температуры в зоне химической реакции, при которой будет происходить срыв горения.

кр характеризует предельную величину снижения температуры в зоне химической реакции, при которой будет происходить срыв горения.

Таким образом, решение (10.20) при  ≈

≈  кр → 1/ β можно записать в виде

кр → 1/ β можно записать в виде

δкр =  . (10.21)

. (10.21)

Время возникновения горения при контакте с источником зажигания можно рассчитать по формуле (10.15), а q по формуле 10.26.

М пдпн = 43  . (10.22)

. (10.22)

Наиболее близкие результаты расчетов к экспериментальным данным получаются по расчетной формуле (10.22). Эта формула, кроме того, является наиболее простой и удобной для использования. Входящие в (10.22) значения определяют по справочным данным.

Коэффициент безопасности K б.м принят на основе результатов исследований равным 10.

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 374 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!