|

Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |

Обобщенные количественные показатели уровня опасностей

|

|

В БЖД, в частности, в охране труда выработаны ряд обобщенных коли-

чественных показателей, которые характеризуют уровни опасностей в конкретной среде. Некоторые из этих показателей сформулированы в относительных единицах, что позволяет сравнивать уровни опасностей в организациях, в от-

раслях экономики, в целом по странам.

Одна из групп показателей, характеризующих уровень опасности рабочей среды, связана с производственным травматизмом. Производственный травматизм характеризуется:

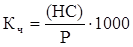

коэффициентом частоты Кч несчастных случаев

(1.13)

(1.13)

коэффициентом тяжести Kт несчастных случаев

Кт =  , (1.14)

, (1.14)

коэффициентом потерь Kп

Kп = Kч × Kт =  , (1.15)

, (1.15)

коэффициентом частоты несчастных случаев со смертельным исходом

Kсм =  , (1.16)

, (1.16)

коэффициентом обобщенных трудовых потерь Kоб.

Kоб. = Kч × Kт + Kсм × 6000, (1.17)

где (НС) - число несчастных случаев за анализируемый период (обычно один календарный год);

Р - среднесписочная численность работников в рассматриваемом пери-

оде;

SД - суммарное число дней временной нетрудоспособности, вызванных

всеми несчастными случаями;

(НС)см - число несчастных случаев со смертельным исходом;

6000 - условные трудовые потери в днях на один несчастный случай со

смертельным исходом.

Еще один показатель состояния охраны труда получен исходя из следующего. В настоящее время многие авторы отмечают, что поток несчастных случаев на производстве распределяется по дискретному пуассоновскому закону. Этот закон предполагает, что указанный поток обладает свойствами стационарности - интенсивность несчастных случаев не зависит от времени работы, ординарности - вероятность возникновения двух и более несчастных случаев на малом отрезке времени является величиной более высокого порядка малости по сравнению с вероятностью одного случая травмирования, отсутствием последействия - на любых двух неперекрещивающихся отрезках времени числа проявлений несчастных случаев независимы. Стационарность доказывается тем, что число случаев травмирования по годам меняется незначительно, ординарность - тем, что групповые несчастные случаи происходят крайне редко. Отсутствие последействия подтверждается тем, что число несчастных случаев, например, в декабре не зависит от того, сколько их было в предыдущем месяце, т.е. несчастные случаи появляются на оси времени по причинам, независимым от самих этих случаев. В результате выполненных исследований получено

Р(k) =  , (1.18)

, (1.18)

где Р(k) - вероятность k несчастных случаев, k = 0, 1, 2...;

N - число работающих;

t - продолжительность работы, лет;

b - повышающий коэффициент, использующийся тогда, когда данные о несчастных случаях имеются основания считать заниженными. Имеются результаты исследований, из которых вытекает, что 1 £ b £ 5.

Выражение (1.18) позволяет получать прогностические оценки различных событий, связанных с производственным травматизмом. Если принять, например, Kч = 61,56 (прибрежное рыболовство), b = 1, N = 1, t = 1 год, то по этому выражению может быть вычислена вероятность безопасной работы для одного человека в течение года:  Р(0) = 0,940296. Вероятность безопасной работы в течение всего трудового стажа (t = 25 лет) будет 0,214596. Может быть получен и риск R травмирования

Р(0) = 0,940296. Вероятность безопасной работы в течение всего трудового стажа (t = 25 лет) будет 0,214596. Может быть получен и риск R травмирования

R = 1 - P(0), (1.19)

где Р(0) вычисляется по выражению (1.18). При k = 0 выражение (1.18) получает вид

Р(0) = exp  . (1.20)

. (1.20)

В выражение (1.18) вместо коэффициента частоты можно ввести коэффициент смертности Kсм, что позволяет записать

Р(kсм)=  , (1.21)

, (1.21)

где Р(kсм) - вероятность kсм(kсм = 0,1,2,...) несчастных случаев со смертельным

исходом.

В 1994 г. в Швейцарии коэффициент смертности составил 0,073. По формуле (1.21), принимая N = 1, t = 1 год, b = 1 получаем вероятность гибели одного человека на производстве, отнесенную к одному году, равную 7,299× ×10-5. Таким образом, даже в этой, достаточно благополучной стране, риск гибели на производстве составляет в 7,299×10-5/10-6 = 72,99 раза больше риска, принимаемого в качестве предельно допустимого.

Для оценки уровня опасности окружающей среды (техносферы) могут быть использованы данные о фактических концентрациях вредных веществ Сф. Если Сф > СПДК (ПДК – предельно допустимая концентрация), то уже возникают опасности для человека. Уровень опасности техносферы может оцениваться и по числу пожаров на 10000 населения, числу дорожно-транспортных происшествий на это же количество населения, а также по другим показателям.

Уровень опасности характеризуется также профессиональной и производственно обусловленной общей заболеваемостью. Частоту профессиональной заболеваемости Kчпроф. в Российской Федерации принято определять в расчете

на 10000 работников, т.е. имеем

Kчпроф. =  (1.22)

(1.22)

где (ПЗ) - число впервые установленных профессиональных заболеваний.

Частоту общей заболеваемости обычно определяют на 100 чел. Поэтому частота производственно обусловленной общей заболеваемости Kчпр.з будет

Kчпр.з =  (1.23)

(1.23)

где (ОЗ) - число случаев общей заболеваемости (ОЗ);

a = 0,25-0,3 - коэффициент, показывающий долю производственно обус-

ловленной заболеваемости в общей.

Под производственно обусловленными заболеваниями понимают общие (непрофессиональные) заболевания, возникающие в результате неспецифического воздействия на организм человека неблагоприятных условий труда. При таких условиях снижается общая сопротивляемость организма.

По мнению большинства специалистов частота заболеваний полнее характеризует состояние условий труда, чем, например, длительность временной нетрудоспособности, которая зависит от эффективности использованных методов лечения и лекарственных средств.

По данным многих отечественных и зарубежных авторов потери рабочего времени в связи с производственно обусловленной заболеваемостью состав-ляют от 10 до 60 % общих потерь рабочего времени от временной нетрудоспособности.

Приведенные выше показатели травматизма и заболеваемости характеризуют уже происшедшие негативные явления, но не их причины - неудовлетворительные условия рабочей среды.

В настоящее время для оценки степени соответствия состояния условий труда нормативным требованиям и влияния на организм человека отклонений от норм факторов условий труда[2] предложена и используется система специальных баллов риска (обычно используется шестибалльная шкала). При этом баллы имеют следующий смысл: 1 - оптимальные условия труда (риск отсутствует), 2 - допустимые условия труда (риск допустимый), 3 - не вполне благоприятные условия (пограничное состояние организма), 4 - неблагоприятные условия (предпатологическое состояние организма у вполне здоровых людей), 5 - весьма неблагоприятные (экстремальные) условия, 6 - сверхэкстремальные, критические условия (очень высокий риск). Чем выше балл, тем больше несоответствие состояния условий труда по данному фактору действующим нормам и тем выраженнее опасное и вредное его действие на организм. Если обозначить эти баллы через хi, то для оценки состояния условий труда могут быть введены следующие показатели:

интенсивность или коллективная мощность дозы I неблагоприятного воздействия факторов условий труда

, (1.24)

, (1.24)

где m - число цехов (участков) в организации;

n - число учитываемых опасных и вредных факторов условий труда в j-м цехе (участке);

хij - балльная оценка ij-ого опасного или вредного фактора условий труда;

Nij - число работников, находящихся под воздействием ij-ого фактора;

коллективная доза D неблагоприятного воздействия

D = I × T, (1.25)

где Т - продолжительность воздействия неблагоприятных условий труда, лет;

средневзвешенный балл хср.в

хср.в =  . (1.26)

. (1.26)

Из результатов выполненных исследований следует, что чем больше интенсивность I, и тем выше хср·в, тем выше показатели заболеваемости работников.

Формулы (1.24) - (1.26) характеризуют состояние условий труда в целом по организации, но без учета условий, складывающихся на рабочих местах. На j-ом рабочем месте состояние условий труда может быть оценено суммой баллов  - где хij - балльная оценка i-ого фактора на j-м рабочем месте, m - число учитываемых факторов на j-м рабочем месте. Интенсивность воздействия неблагоприятных факторов Jрм в целом по организации в данном случае получим как

- где хij - балльная оценка i-ого фактора на j-м рабочем месте, m - число учитываемых факторов на j-м рабочем месте. Интенсивность воздействия неблагоприятных факторов Jрм в целом по организации в данном случае получим как

Jрм =  , (1.27)

, (1.27)

где M - число рабочих мест на предприятии;

Nj - число лиц, занятых на j-м рабочем месте.

Средневзвешенная сумма баллов Sср.в для одного работника будет

Sср.в =  . (1.28)

. (1.28)

Если эту сумму умножить на продолжительность воздействия неблагоприятных условий труда Т, то получаем средневзвешенную дозу неблагоприятного воздействия опасных и вредных факторов для одного работника.

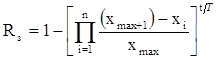

Используя балльные оценки хi можно получить прогностическую обобщенную оценку риска заболеваемости Rз

, (1.29)

, (1.29)

где n – число вредных факторов на рабочем месте; хmax = 6 – максимальная балльная оценка риска; t – время воздействия, лет; Т – период времени воздействия, с учетом которого обосновываются предельно допустимые значения факторов, обычно Т = 25 лет.

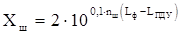

Балльные оценки Xi определяют по специальным таблицам, составленным на основе исследований НИИ труда (см.табл.1.2), либо могут быть использованы психофизические формулы, предложенные для оценок ряда факторов рабочей среды:

для повышенного шума

(1.30)

(1.30)

для вибрации

Хв =  ,

,  (1.31)

(1.31)

Дата публикования: 2014-11-02; Прочитано: 1038 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!